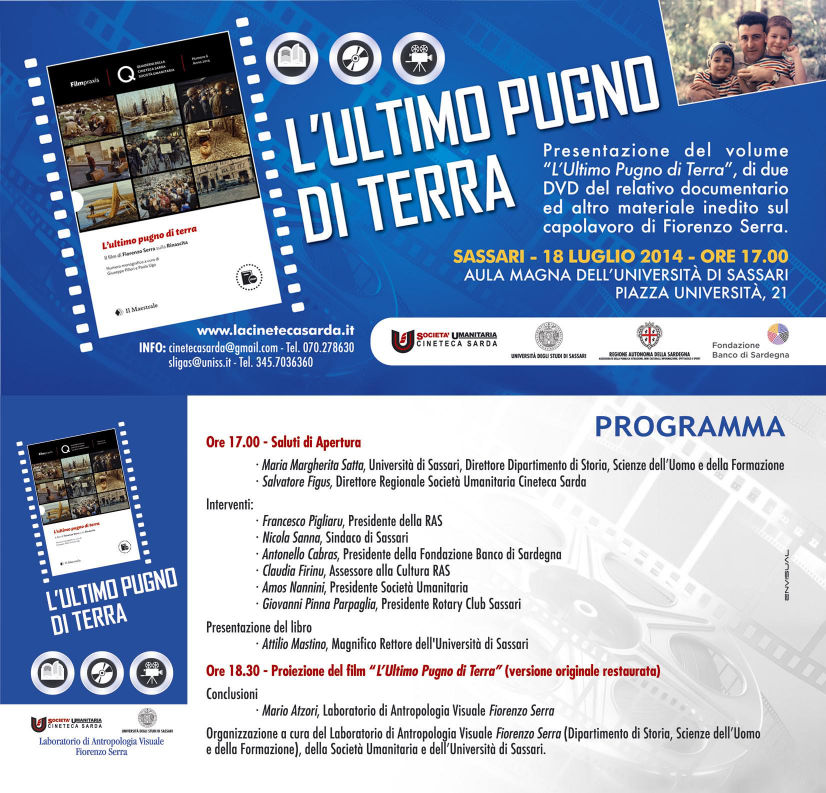

Presentazione del volume “L’ultimo pugno di terra” sul film documentario di Fiorenzo Serra

Attilio Mastino

Presentazione del volume “L’ultimo pugno di terra” sul film documentario di Fiorenzo Serra

Sassari, 18 luglio 2014

Cari amici,

presentare oggi questo volume edito da Maestrale, nella giornata dei funerali della nostra cara Rina Pigliaru, significa per un momento ripensare al ruolo avuto da Antonio Pigliaru nella travagliata preparazione di questo lungometraggio di Fiorenzo Serra restaurato per iniziativa dell’Assessorato Regionale alla PI, della Fondazione Banco di Sardegna, della Cineteca sarda e della Società Umanitaria. Con la consulenza del Laboratorio di Antropologia Visuale del Dipartimento di storia scienze dell’uomo e della formazione del nostro Ateneo, che nel nome ricorda la figura di Fiorenzo Serra, dopo la convenzione del gennaio scorso con la Fondazione umanitaria voluta dall’Assessore Sergio Milia e sostenuta ora da Claudia Firino.

Il filosofo del diritto Antonio Pigliaru ispiratore di un’intera generazione di giovani intellettuali isolani, nel 1949 fondatore di Ichnusa, portava con se il sapore fresco di una sardità profonda, radicata sulle sue origini orunesi e sulla sua Barbagia. Temi che nel lungometraggio di Fiorenzo Serra esplodono nelle bellissime scene della transumanza delle greggi di pecore da Fonni verso la Nurra, nella rappresentazione della vita dei pastori fatta di solitudine e di sofferenza, ma anche di scoperte quotidiane come l’emozionante nascita di un agnello che perde la placenta, accolto dal gregge quando ancora non riesce a reggersi sulle zampe, collocato con altri agnelli nella tasca di una bisaccia – sa bertula – sotto la pioggia.

Il nuraghe massiccio della prima scena testimonia le origini preistoriche della pastorizia sarda che continuava a vivere in uno spazio dove il tempo si misurava in altro modo e mi porta immediatamente alla mente quella scena che ho vissuto a Tamuli di Macomer, quando Giovanni Lilliu riuscì ad evocare per noi studenti di Studi Sardi quasi per incanto un mondo antico, una dimensione parallela perduta, indicandoci la figura di un pastore che improvvisamente era apparso dal nulla, del tutto simile ad un personaggio dei tempi eroici protosardi: una figura, quella del pastore, che Lilliu osservava con grande simpatia e rispetto, perché era il testimone finale di una sapienza antica. Del resto già Diodoro Siculo nell’età di Augusto pensava ai pastori sardi per il mito discendenti dai 50 figli di Eracle come a campioni di libertà.

Ma in questo film c’è anche l’eco del volume di Pigliaru del 1959 La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, con il corpo del pastore ucciso nelle campagne di Sedilo, vestito d’orbace, con il portafoglio vuoto, le mosche che si accaniscono sul viso, il trasporto della salma dall’ovile, il funerale, la fossa per la bara nera, s’attittidu e il silenzio dei parenti e insieme il pianto della vedova che invita alla vendetta.

Così c’è Pigliaru nell’intervista quasi televisiva al pastore che racconta che i sardi che non sanno rubare sono destinati a restare miserabili, ad essere disprezzati, a non essere amati in famiglia. Ci sono gli animali che vivono con gli uomini, certo le pecore transumanti per tratturi millenari, ma anche gli asini, i cavalli, i buoi, i cani, perfino le volpi temute tanto che non se ne riesce a pronunciare il nome.

Ritorna forte l’impressione del racconto drammatico contenuto nel volume Antiles di Mario Medde: Antiles sono gli stipiti in basalto, gli architravi, le porte che occorre varcare e che immettono ad un territorio, ma anche ad una cultura, ad un ambiente sociale, ad un momento della nostra vita, che conserva intatto il sapore della vita vera, il senso delle cose che ci colpiscono, il profumo della casa che continuiamo ad amare anche quando ne siamo stati sradicati.

Medde racconta la morte del nonno paterno, colpito da una roncolata inferta da un altro pastore, lungo un sentiero di Norbello negli anni 50: scrive commosso che per anni le pietre insanguinate sul punto dove cadde il nonno restarono così disposte e macchiate, mute testimoni di un delitto orrendo, di una violenza gratuita, di un abuso non più comprensibile. E trenta anni prima, durante la primavera insanguinata del 1922, attraverso i drammatici racconti della madre, gli ritorna come se l’avesse vista con i propri occhi l’immagine dei mozziconi delle orecchie delle pecore rubate e mutilate, recisi e abbandonati lungo Sa Bia de Cotzula, a Sas Benas verso Domus. Segni della proprietà del bestiame recisi con la mutilazione delle pecore. Segni che proiettano nella memoria quasi in un film la corsa disperata della nonna materna incinta di 7 mesi verso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Orracu, per ritrovare alla fine sconvolta il corpo insanguinato del compagno ucciso su questo caminu de sa fura che conduceva ad Otzana e ai monti della Barbagia, dove transitava il bestiame rubato nella valle. Un’ingiustizia, l’uccisione di un testimone scomodo, che i pastori specialisti de s’arrastu, alla ricerca delle orme degli abigeatari, non avrebbero saputo vendicare.

La Giunta Regionale Corrias e l’Assessore ittirese alla rinascita Francesco Deriu, patrono di Peppe Pisanu, forse non volevano una rappresentazione così dura della Sardegna, con Carbonia ormai quasi decrepita con i suoi casermoni a vent’anni dalla magniloquente fondazione mussoliniana; gli Assessori volevano un lungometraggio capace di esaltare il progresso dell’isola e gli effetti benefici della rinascita a lungo desiderata. E invece, in questo film restaurato, in questa versione ritrovata a fatica partendo dai negativi, dai positivi, dagli spezzoni e dai cortometraggi, c’è in realtà molta emozione, molta tristezza, molta amarezza, molta verità vera di vita, molta poesia che rimanda ad un amore profondo per la propria terra sfortunata. C’è anche molta polemica contro la famiglia esclusiva, quei legami troppo stretti di quello che Edwuard C. Banfield chiamava il familismo amorale dell’interno della Sardegna, che in qualche modo condiziona lo sviluppo della comunità e riduce i diritti di tutti. Debbo dire che il restauro filologico, di cui in questo libro ci vengono raccontate tutte le fasi, ha restituito un documento unico ed emozionante, un vero capolavoro, capace di leggere in profondità la Sardegna, lasciando da parte i luoghi comuni e le leggende, proprio come quella del pugno di terra che il creatore avrebbe utilizzato per collocare la Sardegna in mezzo al mare, imprimendo l’impronta del suo piede destro. Una leggenda da abbandonare, evidentemente un racconto mitico ripreso dal celebre libro Sardegna quasi un continente di Marcello Serra, pubblicato nel 1958, un autore che sicuramente Fiorenzo non amava.

Accanto a Pigliaru ci sono soprattutto Peppe Pisanu e Manlio Brigaglia, autore quest’ultimo di gran parte del commento, c’è Peppino Fiori con i suoi baroni Carta e la sua laguna di Mare ‘e pontis, la sua Società del malessere; c’è l’antropologo tiesino Luca Pinna, Michelangelo Pira, Giuseppe Zuri alias Salvatore Mannuzzu, c’è la consulenza di Cesare Zavattini. Soprattutto c’è uno straordinario circolo di intellettuali progressisti che era interessato a suscitare nello spettatore reazioni capaci di innescare una rivolta partendo da una riflessione non convenzionale sull’isola, di denunciare i mali della Sardegna, di convincere l’opinione pubblica del diritto della Sardegna ad essere risarcita, di provocare, di stimolare, per raccogliere le forze sane, smuovere la politica, avviare reazioni non di rigetto ma di amore più grande. Per mettere in evidenza l’estraneità di uno Stato esattore e inquisitore, l’assenza totale di investimenti. Per sottolineare la distanza quasi schizofrenica tra il vecchio che permea di sé quasi tutta l’isola e il nuovo, che ancora non riesce ad affermarsi, se anche Cagliari, <<la città d’acqua>> di Giulia Clarkson è fatta di baracche cadenti a Santa Gilla, di casotti a Giorgino e di edifici distrutti dalle bombe a due passi dalla Rinascente, il luogo più amato da mia zia Vincenza, la nostra seconda madre, quando insegnava fino al 1958 al Dettori.

Il restauro della pellicola ci ha restituito il sapore originario, dopo che l’autore l’aveva profondamente rimaneggiata per poter essere accettata dai sardisti e dai democristiani che governavano la Regione Sarda durante la III e la IV legislatura sotto la presidenza di Efisio Corrias, come l’Assessore all’Industria e commercio: Pietro Melis (P.S.d’A.), ai Lavori pubblici Giovanni Del Rio, al Lavoro e pubblica istruzione Paolo Dettori, alla Rinascita Francesco Deriu.

Con la IV legislatura dal 26 luglio 1961 Paolo Dettori diventava Assessore all’ Agricoltura e foreste, Pietro Melis all’Industria e commercio: Giovanni Del Rio ancora ai Lavori pubblici: Francesco Deriu alla Rinascita.

Pietrino Soddu comparirà solo a conclusione di questa vicenda a partire dal 14 dicembre 1963 proprio come assessore alla rinascita in Viale Mameli, nello scorcio della IV legislatura e della penultima Giunta Corrias.

Fu Pietrino Soddu a venire incontro a Fiorenzo e a chiudere con un compromesso che certamente non riteneva esaltante la vicenda di questo documentario che sarebbe stato poi premiato a Firenze dall’Agis al Festival dei popoli.

Ma il capolavoro non è quello premiato, ma invece quello che la precedente Giunta Corrias non aveva gradito e che voleva impietosamente cestinare.

Tutta la vicenda è ora ricostruita in mille dettagli da Giuseppe Pilleri, Paola Ugo, Gianni Olla, Laura Pavone, Maria Margherita Satta, mentre la figlia Simonetta Serra ci racconta Fiorenzo, scomparso nel 2005, e lo fa con delicatezza e rimpianto.

Per parte mia voglio tornare indietro a 34 anni fa, quando presiedevo ad Isili per la prima volta gli esami di maturità al Liceo Scientifico: ero ancora un ragazzo timido e insicuro e mi spaventò l’arrivo dell’ispettore scolastico Fiorenzo Serra che percorreva in lungo e in largo tutta la Sardegna per verificare la regolarità degli esami: l’armonia in commissione, le modalità delle prove, la qualità dei docenti, l’impegno nella compilazione dei registri. Quando terminate le formalità di rito finalmente risalì sulla sua auto e se ne partì, rivolgendomi un sorriso affettuoso, trassi un respiro di sollievo. L’avrei rivisto più tardi mille volte a Sassari e a Nuoro in tante altre occasioni, soprattutto nelle serate trascorse al Rotary dove ci presentava i suoi cortometraggi, i suoi film, soprattutto quello davvero strabiliante sull’Ardia di Sedilo girato da Mario Vulpiani alla fine degli anni 50, un frammento che documenta tradizioni religiose che sopravvivevano prodigiosamente dall’età antica sul Tirso in ricordo dell’imperatore romano Costantino. Abbiamo rivisto recentemente quelle scene sempre con la sorpresa di scoprire una Sardegna arcaica, che attraversa i secoli, che però lentamente riesce a cambiare.

Del resto L’ultimo pugno di terra ha un prima e un dopo: basta vedere le immagini pubblicate da Delfino per la recente mostra alla British Academy di Roma per rendersi conto di come l’isola descritta da Thomas Asbhy nel 1906 fosse diversa, ancora più preistorica e selvaggia, una terra rimasta prodigiosamente quasi fuori dal tempo, chiusa nella sua identità, irrigidita nei suoi costumi millenari che rimandano ai Sardi Pelliti raccontati da Tito Livio durante la guerra annibalica, che abitavano ancora in capanne o in pinnette come a Paulilatino, che macinavano il grano nelle mole di pietra, che utilizzavano la corrente dei ruscelli per muovere i molini ad acqua. Quella mostra di un mese fa a Roma ci aveva comunicato la memoria fotografica di questa Sardegna archeologica, ma anche paesaggistica e demo-antropologica di un secolo fa, con quelle straordinarie immagini, che raccontano un passato che oggi sembra lontanissimo, ma che a sua volta era lontanissimo dalla prima vera documentazione uscita dalla Sardegna ad opera del can. Giovanni Spano. Sembrano trascorsi millenni, con un’isola che era in realtà una terra incognita, che finalmente si scopriva al mondo, vista da Ashby attraverso l’obiettivo e da Serra attraverso la cinepresa con mille curiosità, con passione, con competenza, con uno sguardo intelligente e partecipe. Una Sardegna lontana, segnata in tutte le sue regioni storiche da un paesaggio dell’età del bronzo, visto attraverso documenti inediti, che ci consentono oggi di ritrovare un mondo che pure ci appartiene nel profondo.

Questo lungometraggio segna un momento diverso, l’uscita dalla guerra: l’isola che abbandona i costumi tradizionali, anche se non a Desulo e in Barbagia; gli uomini sono vestiti con abiti di fustagno o in orbace, anche quelli più logori, recuperati con grandi pezze di stoffa colorata; ci sono tante storie dimenticate, le scene popolaresche come quelle di una stranissima partita a carte, i fumatori di sigaro, i. pastori che sostano per mangiare nel corso del lungo e faticoso viaggio verso i pascoli della pianura. Sono le donne che preparano con un atteggiamento quasi religioso il pane per i loro sposi, i pastori partono a dicembre sotto la prima neve e toneranno alla fine della primavera.

Come non pensare a Desulo e a Montanaru:

Deo affaca a su fogu solu solu

mentras chi forsas mulinas sos nies

penso a bois e canto una canzone,

suspirende ‘e sa rundines su olu.

E conto sas oras, numero sas dies,

de bos bider torrende in s’istradone.

Prima di potersi di nuovo affacciare sullo stradone, i pastori debbono condurre al pascolo i propri animali. E lo fanno con i fischi, i richiami gutturali rivolti al bestiame, che rimandano a una lingua perduta, che precede l’età romana. Ma c’è anche in questo documentario la lingua sarda, che riesce ad esprimere meglio emozioni e sentimenti. E poi la pesca negli stagni gestiti secondo un modello ancora feudale sotto gli occhi del Barone Carta, con i pescatori che indirizzano per la peschiera coi remi ma con difficoltà i fassonis di falasco, i paesi di mattoni di fango e paglia, i ladiris disfatti e cadenti, i lavatoi per le donne di Cabras, la nevicata, le automobili di un tempo lontano, come la giardinetta di mio padre incapace di superare i dislivelli, l’analfabetismo generalizzato, i rapporti sociali arcaici come quelli tra padroni e servi, l’incredibile scena del prete che conta il denaro offerto in dono agli sposi, le difficili elezioni politiche. La crisi mineraria, i licenziamenti di migliaia di operai, gli scioperi, i comizi dei learder comunisti, le gru abbandonate che si coprono di ruggine, i medaus del Sulcis riscoperti per necessità dai più poveri, le città in agonia, la ricchezza e i colori delle tradizioni locali, i Mamuhones di Mamoiada che in qualche modo ci invitano a tradurre la tradizione, è un’espressione di Franziscu Sedda, nel senso di mettere in rapporto l’idea di tradizionalità e di modernità per tradurre nell’attualità elementi provenienti da tempi e luoghi diversi. Questa finisce per essere l’essenza della vicinanza emozionale che lo spettatore di questo film prova dinanzi al travestimento dei mamuthones e alla loro danza ritmata dal suono dei campanacci. Quasi che ad ognuno di noi il suono e il ritmo tintinnante e grave al tempo stesso evochi frammenti di una storia lontana, lontanissima, ma reale, relitti di un passato che improvvisamente si risvegliano e si disvelano pur nel parossismo della finzione rappresentativa del teatro popolare. E questi lontani echi, questa storia antica e contemporanea al tempo stesso è raccontata in questo lungometraggio.

Che dire del commento che accompagna le immagini ? Per Antioco Floris il commento è qualche volta caratterizzato da un’enfasi retorica e da un’impostazione reboante fastidiosa, certo eredità dell’Istituto Luce, ma non mi sono sorpreso se nei giorni scorsi ne ho sentito un’eco ancora nel tono di voce di Bruno Pizzul che commentava i mondiali e la sconfitta dell’Argentina.

Come c’è un prima, allo stesso modo c’è un dopo: possiamo seguire le scene girate da Fiorenzo Serra sulla corriera della Sita che parte da Cossoine per Sassari attraversando Torralba e Bonnanaro con sullo sfondo Monte Arana o le immagini della nave che trasporta gli emigrati carichi di valigie di cartone legate con lo spago; o la frase sul maledetto treno del mio paese, quanta gente hai portato via. Ce le ricordiamo quelle navi, come la Lazio, piccole, instabili, dove da bambini venivamo stipati come bestiame dai marinai napoletani. E’ questa la transumanza degli uomini che Fiorenzo voleva raccontare, in parallelo con la transumanza delle pecore. Come non pensare alle pagine scritte più di un decennio dopo sull’emigrazione da Gavino Ledda in Padre Padrone ? Noi oggi abbiamo le drammatiche pagine dedicate agli emigranti che partono per l’Australia: la miseria, il dolore, ma anche la rabbia di chi parte e di chi resta, in quello che l’autore descrive come un funerale doppio, dove i morti sono ancora vivi e dove gli abitanti di Siligo che rimangono accompagnano all’autobus, come al camposanto, i parenti che partono per sempre; e dove gli emigranti a loro volta pensano di partecipare al funerale di quelli che restano, condannati ad una miseria senza scampo. La cinepresa di Fiorenzo coglie il pianto dei parenti, la sofferenza profonda, il segno di una sconfitta di un popolo intero di fronte alla miseria del dopoguerra.

E c’è un dopo anche in tanta produzione cinematografica recente sulla Sardegna, come nel film Ballo a tre passi di Salvatore Mereu con le scene invernali girate su una spiaggia orientale che accompagnano la morte del vecchio pastore.

Eppure, nella Sardegna arcaica della fine degli anni 50 c’è prodigiosamente un’apertura internazionale di cui c’è qualche traccia in questo libro e che troviamo raccontata nel recente volume dedicato a Eugene Robert Black, per Kennedy il più grande banchiere della storia, presidente della Banca Mondiale, protagonista della nascita della Cassa per il Mezzogiorno, sostenitore della cultura dello sviluppo, secondo il modello rappresentato dalla Tennesee Valley Autority, che ha ispirato già Antonio Segni. Ne ha parlato nei giorni scorsi ad Oristano Paolo Savona. Per molti studiosi la Cassa per il Mezzogiorno fu inizialmente una straordinaria intuizione politica, una grande idea di coesione e solidarietà, fondata su esperienze internazionali che sono alla base dell’idea stessa di rinascita all’interno di un’Italia che colmava vecchi squilibri storici.

Questo di stasera è solo un esempio, prezioso e vicino alla nostra sensibilità di oggi, di come la documentazione filmata sull’antropologia possa svilupparsi, attraverso strade nuove, che passano innanzi tutto per un rilancio di Sardegna digital library voluta da Elisabetta Pilia e Maria Antonietta Mongiu e per una valorizzazione degli archivi della Regione Sarda che possono essere davvero una miniera, da riscoprire al di là della documentazione burocratica, per ritrovare foto, filmati, documenti, relazioni che spiegano quello che oggi ignoriamo, banche dati legate anche alla storia della ricerca scientifica dentro e fuori le università, per riscoprire il ruolo che la Regione autonoma ha svolto nel tempo, ben al di là dell’arida rappresentazione di delibere, leggi regionali, regolamenti.

C’è molto da fare in particolare nel settore antropologico e mi auguro che possa sviluppasi una sinergia tra Associazioni, Enti, Università, Istituto Regionale Superiore Etnografico, i nostri colleghi specialisti di storia del cinema, Sardegnafilm Commission, i Cineclub di Sardegna film festival, la Cineteca Sarda, la Società Umanitaria, e così via. Oggi c’è un soggetto nuovo, un futuro protagonista, il Laboratorio di antropologia visuale dell’Università.. Proprio all’ISSRE si deve nel 1990 la prima proiezione pubblica de L’ultimo pugno di terra, premiato a Nuoro alla V rassegna internazionale di documenti etnografici e antropologici come miglior documentario etnografico.

Un anno fa la Società Umanitaria Cineteca Sarda e il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione hanno promosso un convegno su Fiorenzo Serra regista etnografico ed intellettuale che, a partire dagli anni ’50, ha realizzato tanti splendidi documentari sulla Sardegna. Nella stessa occasione è stato presentato, nel teatro comunale della città, un cineconcerto intitolato Isura da filmà, Fiorenzo Serra e la Sardegna filmata in libertà; lo spettacolo è stato realizzato con la proiezione di numerosi spezzoni, girati tra gli anni ’50 e ’60 da Serra e appositamente montati da Marco Antonio Pani; la proiezione del documentario è stata accompagnata dalle musiche di Paolo Fresu e del suo complesso.

Nell’ambito dello stesso convegno sono stati affrontati, secondo differenti prospettive, sia i contesti storico-politici, sia le relative produzioni, sia i particolari e fondamentali interessi etnoantropologici sui quali Fiorenzo Serra ha realizzato gran parte della sua produzione cinematografica. In particolare, sono stati proiettati alcuni documentari chiaramente etnografici: Costa Nord (1954), Pescatori di corallo (1955), Nei paesi dell’argilla (1955), Artigiani della creta (1956), Sagra in Sardegna (1957), Maschere di paese (1962), L’autunno di Desulo (1966), Carbonia anno Trenta (1966), Un feudo d’acqua (1967), Dai paesi contadini (1967), La novena (1969).

Tutti figli di questo lungometraggio.

Oggi che la Sardegna torna a vivere una crisi profonda, oggi che le industrie volute dai politici della Rinascita chiudono una dopo l’altra come a Macomer la Tirsotex o a Ottana o nel Sulcis, oggi che le zone interne rischiano di diventare il covile di disperati senza lavoro, oggi che la disoccupazione giovanile avanza dappertutto anche in città, questo film di Fiorenzo Serra può davvero tornare al centro del dibattito sul futuro di una Sardegna nuova, che riesca a compatirsi, ad amarsi e a reagire per affermare i diritti di tutti.