Il nuovo Museo Nazionale Garibaldino di Arbuticci a Caprera

Attilio Mastino

La Maddalena, 3 luglio 2012

Mi sono chiesto che senso può avere oggi l’inaugurazione del nuovo museo nazionale garibaldino nella fortezza di Arbuticci, a Caprera, proprio di fronte alle Bocche di Bonifacio: la nuova struttura progettata dall’arch. Pietro Carlo Pellegrini, fortemente voluta dall’Istituto Nazionale di studi di G. Garibaldi, dal Sen. Mario Birardi, dalla Fondazione Banco di Sardegna e dall’Associazione delle Casse di risparmio, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, diventerà un polo vitale di un più ampio museo nazionale diffuso solo se non sarà un memorale tradizionale, se guarderà avanti, se si collegherà con il Compendio Garibaldino e la Casa Bianca, con la Casa Manno in Alghero, con le Università della Sardegna, che rappresento anche a nome del Rettore dell’Ateneo cagliaritano Giovanni Melis.

Mi sono chiesto che senso può avere oggi l’inaugurazione del nuovo museo nazionale garibaldino nella fortezza di Arbuticci, a Caprera, proprio di fronte alle Bocche di Bonifacio: la nuova struttura progettata dall’arch. Pietro Carlo Pellegrini, fortemente voluta dall’Istituto Nazionale di studi di G. Garibaldi, dal Sen. Mario Birardi, dalla Fondazione Banco di Sardegna e dall’Associazione delle Casse di risparmio, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, diventerà un polo vitale di un più ampio museo nazionale diffuso solo se non sarà un memorale tradizionale, se guarderà avanti, se si collegherà con il Compendio Garibaldino e la Casa Bianca, con la Casa Manno in Alghero, con le Università della Sardegna, che rappresento anche a nome del Rettore dell’Ateneo cagliaritano Giovanni Melis.

Con lui, con Aldo Accardo per la Fondazione Siotto, con il Presidente della Società italiana per lo studio della storia contemporanea Agostino Giovagnoli firmeremo un accordo per la nascita di un Centro di ricerca storica sull’età moderna e contemporanea con lo scopo di contribuire alla realizzazione di percorsi didattici e formativi destinati alle scuole, agli studiosi e ai cultori di storia patria, anche attraverso la realizzazione in Sardegna di convegni e seminari di studi di respiro nazionale e internazionale.

Un Centro finalizzato anche alla formazione di giovani ricercatori, sulla linea delle attività istituzionali da tempo svolte dai due Atenei. Voglio ricordare che da quindici anni il Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari ha promosso in collaborazione con il Comune de La Maddalena e con l’istituto internazionale di studi G. Garibaldi, il 2 giugno di ogni anno le celebrazioni garibaldine che hanno affrontato temi come Garibaldi e la Repubblica Romana; Garibaldi e la letteratura italiana; Mezzogiorno e federalismo; Garibaldi nel cinema; Garibaldi e la massoneria; i pellegrinaggi garibaldini; il mito di Garibaldi nell’Italia del Novecento.

Per impulso del Dipartimento sono stati inoltre pubblicati due volumi: Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno, a cura, di A. Trova e G. Zichi, Roma, Carocci 2004; Giuseppe Garibaldi, il mito, l’unità d’Italia e la Sardegna, a cura di A. Nieddu e G. Zichi, Cagliari, AM&D, 2011. Il primo volume è nato all’interno delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo, il secondo raccoglie gli atti del convegno svoltosi a La Maddalena in occasione delle ultime celebrazioni garibaldine.

Ma voglio qui ricordare in particolare la nobile figura di Franco della Peruta, l’autorevole studioso del Risorgimento italiano e acuto interprete dei valori delle componenti più aperte e democratiche del movimento patriottico italiano, scomparso nel gennaio di quest’anno, grande amico della nostra Università, instancabile animatore delle celebrazioni garibaldine promosse in collaborazione con il comune de La Maddalena fin dalla fine degli anni Novanta.

Ora vogliamo contribuire a far vivere questo nuovo museo e riteniamo che la vecchia idea alternativa di un unico grande museo nazionale del Risogimento ventilata nel 1895 nel corso dell’esposizione di Torino giustamente venne accantonata. Soprattutto progettiamo ora un più ampio Distretto culturale, che coinvolga le Università, ma anche la Domus mazziniana di Pisa e la Fondazione Spadolini.

Elena Marelli nei giorni scorsi ad Alghero ci ha ricordato alla presenza del Presidente Amato che la relazione tra cultura e impresa oggi deve necessariamente superare la semplice erogazione di denaro per arrivare a uno scambio virtuoso di valori, competenze e modelli operativi, perché attraverso il museo si intende investire sulla società e sulla comunità. Un museo vivo deve dunque guardare al futuro, deve saper crescere, deve avere un orizzonte ampio e una rete di rapporti con altre istituzioni culturali, deve pensare non a come rastrellare risorse dallo Stato, ma come trasformasi in un motore strategico e trainante per l’economia.

Negli anni della crisi, l’esigenza prioritaria è quella di garantire la sostenibilità delle iniziative e superare la fragilità di quei musei, visti solo come luoghi della memoria, immobili testimoni di un passato che si presume non abbia più nulla da dirci oggi.

Ci sarà una ragione se Caprera è un luogo tra i più visitati dai turisti, se già Mario Soldati mezzo secolo fa quando preparava la mostra torinese delle Regioni per i cento anni dell’Unità d’Italia la definiva “Uno dei luoghi veri, uno dei luoghi sacri del nostro Risorgimento”. La caratteristica di Caprera è di essere diventata un museo quando ancora era vivo l’uomo che a museo l’aveva consacrata. Il fatto è che Caprera era un pezzo non tanto della biografia quanto del carattere stesso di Garibaldi: incarnava il suo amore per la natura, il suo piacere di vivere quasi in solitudine (che era anche la decisione di non prendere ordini da nessuno, o almeno di prendere solo quelli di cui con dividesse i fini e gli ideali), la sua allegria di confrontarsi con la terra e domesticarla (fece crescere ogni sorta di albero, anche estraneo alla vegetazione mediterranea, come è stato dimostrato da un recentissimo inventario). Chi andava a Caprera, specialmente nei vent’anni tra la spedizione dei Mille e le sua morte, sapeva di poter facilmente incontrare il Generale, anzi di poterne essere anche ospite in pranzi in cui gran parte dei prodotti venivano da quella sua azienda che aveva messo su con l’aiuto di Menotti e di altri compagnons de toujours e che pure destò la meraviglia di un autorevole inviato dell’Accademia dei Georgofili come il conte Aventi, che su quella visita a Caprera ci ha lasciato un emozionante reportage. I maddalenini e i galluresi, per non dire di altre provenienze, portavano i loro bambini al Generale perché li battezzasse: un battesimo laico, impartito con l’acqua di mare dell’isola sui massi di granito. Si dice che il regalo d’obbligo fosse una camicia rossa, e infatti alla Maddalena molte famiglie ne conservano una. Si sa anche che il rito fu adottato dal circolo massonico maddalenino, e che quel passaggio sotto l’acqua lustrale del mare di Caprera era quasi un sigillo di buon patriota e di buon maddalenino.

La sua isola, come si sa, divenne ben presto un museo costruito, subito dopo la morte, intorno a due centri, da una parte la casa e dall’altra la tomba del Generale e della sua famiglia. Donna Clelia, l’ultima dei figli, che sopravvisse sin oltre la metà del secolo scorso, continuò la tradizione di ospitalità e la prolungò con frequenti escursioni nella Gallura vicina, in genere per battute di caccia grossa che rinsaldavano il rapporto fra la memoria di Garibaldi e le famiglie degli “stazzi”che avevano ricevuto il ricordo, quasi un’eredità, dell’amicizia dei loro nonni e genitori con Garibaldi, che avevano spesso aiutato specie all’inizio di quelle fughe da Caprera che inaugurarono alcune delle sue imprese più famose. Sono ancora oggi diversi gli “stazzi” dove si parla di “compare Garibaldi” come di uno di famiglia. Senza dimenticare che il Generale fu anche, dopo il 1867, deputato del collegio Tempio-Ozieri, e alla Sardegna sono dedicati molti dei suoi interventi parlamentari: pare fondamentale ricordare che il rapporto è, dunque, non solo fra il Generale e l’isola di Caprera e neppure fra il Generale e la sola Maddalena, ma anche con la Gallura e, più estesamente con l’intera Sardegna, se è vero che la prima cittadinanza onoraria concessa a Garibaldi non più cittadino di Nizza dopo i Mille veniva da Sassari, mentre a Cagliari fu nominato presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Questa dimensione sarda può rappresentare il valore aggiunto del sistema museale maddalenino, in rapporto al Parco Nazionale dell’arcipelago, alla progettata nascita del parco internazionale, al Centro di educazione ambientale di Stagnali, agli studi e alle ricerche sulle identità, sull’ambiente, sulla lingua, sul patrimonio culturale della Sardegna, sul contributo dell’isola tutta all’Unità d’Italia e al Risorgimento, partendo da quel 1847 che segnò, con la perfetta fusione con gli stati di terraferma, con la volontaria rinuncia alla sovranità, con la fine della Sardegna stamentaria, un contributo significativo e originale per l’Unità d’Italia, capace di innescare la miccia che avrebbe portato tanti giovani a battersi per l’Europa. Dunque una visione della Sardegna di ieri, di oggi e di domani non provinciale e localistica, ma proiettata verso una dimensione internazionale, secondo il modello garibaldino che ancora emoziona ed avvince.

Si può aggiungere un ultimo elemento per dire della identificazione dei maddalenini con Garibaldi e Caprera. Quando il Generale morì, corse voce (non infondata) che il Governo intendesse trasferire la sua salma a Roma sull’Aventino, in aperta contraddizione con quel funerale omerico che il Generale aveva descritto nelle sue ultime disposizioni, indicando anche il tipo di alberi da cui doveva venire la legna della sua pira, a quella voce La Maddalena si ribellò: un sacrestano suonò le campane a stormo, i cittadini scesero in piazza al grido di “Garibaldi è ‘u nosciu!”, Garibaldi è nostro.

Si conoscono le vicissitudini attraverso le quali è passato il compendio garibaldino di Caprera dalla serie dei restauri inaugurati dal presidente Pertini e dal presidente del Consiglio Spadolini il 2 giugno del 1982. La casa-museo, che risulta fra i luoghi della memoria più visitati d’Italia, ha avuto bisogno di continue attenzioni per rimediare ai danni del tempo e del maestrale e per rispondere alle cambiate esigenze degli stessi visitatori. Ma il fascino del luogo e la memoria dell’Uomo che lo abitò restano intatti e con Arbuticci si allarga al mondo.

Credo che a La Maddalena sia maturato nel corso degli anni il concetto dello sviluppo dell’identità garibaldina, non più solo legata all’accettazione del lascito materiale, ma piuttosto un’identità legata alla vitalità delle memorie garibaldine che racchiudono tante storie ancora da scoprire o misconosciute. Il collante garibaldino che allora come oggi ha dato e può dare senso all’Europa dei popoli, a quell’Europa mediterranea, del sud, che nei giorni scorsi l’ultimo vertice europeo di Bruxelles, grazie anche alla nuova politica francese, ha indicato come un asse da cui può muovere lo sviluppo europeo. Un’idea che certamente ha avuto dei padri nobili nella grande epopea risorgimentale documentata ad esempio dall’amichevole rapporto epistolare tra l’olbiense Pietro Tamponi e Victor Hugo, esule per 18 anni a Hauteville House, nell’isola normanna di Guernesey, per sfuggire alla polizia di Napoleone III. Le analogie con la condizione di volontario isolamento dell’Eroe dei due mondi, a Caprera, la difesa degli ideali patriottici e repubblicani, il sostegno dato da Victor Hugo alla causa italiana su richiesta di Garibaldi e Mazzini, ne fecero agli occhi del Tamponi un modello a cui ispirarsi.

La credenziale per mettersi in contatto con l’illustre maestro fu rappresentata per il giovane Tamponi dall’aver militato nell’esercito garibaldino che aveva combattuto a Mentana: del resto Hugo, impressionato dalle notizie che gli giungevano dall’Italia, compose sul finire del novembre 1867, a pochi giorni dall’avvenimento, un breve poemetto proprio sullo scontro di Mentana, dedicato a Garibaldi. Un autografo di Victor Hugo, conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, datato al 29 giugno 1870, è dominato da temi estremamente cari all’animo dei due amici, toccando alcuni temi come il dolore per la patria oppressa (Votre cri pour la patrie opprimée, me secoue profondément. Je le vois en lisant votre lettre, la Sardaigne, cette noble terre, a des nobles jeunes), l’anelito verso il progresso e la libertà (Courage, le monde physique va à la lumière, le monde morale va à la liberté), la realizzazione di un’unione dei popoli europei (Nous pouvons entrevoir d’ici cette grande étape prochaine de la civilisation: les Units Etats d’Europe. La Sardaigne y aura sa place).

Anni dopo Tamponi avrebbe descritto l’isola di Caprera dalla natura selvaggia e indomita, quasi un luogo prescelto dal destino per custodire il sepolcro di Giuseppe Garibaldi, <<il leggendario eroe>>, <<sempre ben vivo nel cuore di tutti>>; l’immaginazione romantica del Tamponi si spingeva ancora più oltre a sognare che l’eroe <<quando il fato d’Italia segni l’ora di guidare la patria a nuove pugne…scoperchiando l’avello, ritornerà alla testa dei martiri nostri, come nei tempi eroici, portando lo stendardo nelle prime file>>; allora <<si vedrà sorgere al cielo la sua figura, piovente la chioma leonina sulla camicia rossa, gentile come un eroe di Virgilio, bello come un dio indigete lampeggiante fra l’imperversare della bufera>>. L’accenno ai <<martiri nostri>> e ai <<tempi eroici>>, deve essere letto alla luce della profonda impressione suscitata nel sedicenne Tamponi, dai sanguinosi scontri di Monterotondo del 25 ottobre 1867 e dalla morte dei 150 volontari, alcuni come lui giovanissimi, nello scontro di Mentana, colpiti dai nuovi e temibili fucili chassepot, in dotazione all’esercito francese, che secondo il generale De Failly, in quella circostanza avevano fatto meraviglie. Un’eco di tali avvenimenti riecheggia nel commosso omaggio tributato dal Tamponi al sardo Antonio Viggiani, originario di La Maddalena: <<colpito in fronte da una palla pontificia cadde a Monterotondo, salutando, al raggio morente del sole, il glorioso vessillo tricolore>>.

Dopo essere riuscito a rientrare in Toscana, il Tamponi fu arrestato presso Sinalunga, in provincia di Siena, laddove lo stesso Garibaldi era stato fermato, per essere <<rimpatriato>> a Caprera, il 24 settembre del 1867. Anche il giovane sardo, probabilmente su pressione dei genitori, preoccupati dai pericolosi ardori patriottici del figlio, fece rientro nell’isola natale.

Troppo poco sappiamo ancora di questo mondo di giovani intellettuali che fecero il Risorgimento, che costituirono una componente significativa delle élite dirigenti sarde, alcuni partiti al seguito di Garibaldi proprio come Antonio Viggiani, altri arrivati in Sardegna e qui rimasti. Fra i più sconosciuti penso a figure come Leone Paladini, milite della repubblica romana e fondatore delle colonie penali di Castiadas e Isili. Penso a Giuseppe Dettori, Garibaldino, un giovane maestro elementare privato dell’insegnamento dal consiglio comunale di Bosa con delibera del 12 gennaio 1861 per essersi allontanato dalla scuola e dal paese “contro l’espresso divieto del governo onde arruolarsi tra i volontari del generale Garibaldi”, circostanza aggravata dal fatto che non si era curato di “prevenire il municipio di tale sua gita e del suo prossimo ritorno” ed era stato per queste ragioni “ricercato dagli agenti di pubblica sicurezza e dai propri genitori”.

Penso alla Garibaldina Elisabetta Sias originaria di Tresnuraghes, che partecipò a una serie di campagne garibaldine tra il 1859 e il 1861 come vivandiera e come infermiera. Al momento di congedarsi dai compagni, ebbe una decorazione al valor militare. E poi gli altri sardi partiti con i Mille.

L’idea diffusa è che il Risorgimento in Sardegna sia identificabile solo in Garibaldi: credo che sia un limite pensare ad un museo garibaldino solo nella logica delle tracce di un mito, quando la dimensione da definire non può essere, come non fu, circoscritta. Vorremmo un messaggio nuovo, più educativo, relativo da un lato al contributo che ciascuna regione deve al Risorgimento e viceversa di quanto l’Italia debba ad una regione come la Sardegna.

Dunque una rete museale dove si possa e si debba pensare alla Sardegna che faticosamente diventa Italia, osservando al di là del mito quelli che sono stati i percorsi dei processi identitari e culturali.

Vorrei concludere guardando di nuovo verso la tomba dell’eroe, sull’isola amata e sul mare battuto dal maestrale: ci sono tanti altri eroi sepolti in queste isole come quel colonnello inglese Richard Collins di Moneta sepolto a Maddalena che aveva preso parte alla “feroce pugna navale di Trafalgar”.

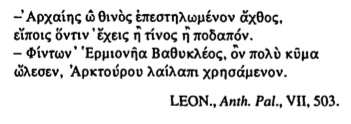

Se torniamo ancora più indietro nel tempo, scopriamo che il nesonimo Phintonis insula utilizzato nell’età di Nerone da Plinio il vecchio per indicare l’isola di Caprera è direttamente connesso con un’altra tomba di un eroe militare del III secolo a.C., il marinaio greco Fintone, figlio di Baticle, nativo di Ermione in Argolide, travolto e ucciso dal mare in burrasca sulla costa di Caprera. I marinai greci che avevano dato il nome ad Icnhussa mostravano ai naviganti il cenotafio, un antico tumulo di pietre sulla spiaggia della Phintonos nesos che da lui prese il nome nello stretto di Taphros, per ricordare la sua giovinezza, finita sotto la furia dell’impetuoso vento del Settentrione scatenato da Arturo, la fulgida ma sinistra stella della costellazione di Bootes. Il tema di un vibrante epitafio, sia pur ristretto nel breve spazio di pochi versi che dobbiamo al poeta viaggiatore Leonida, originario dell’illustre colonia magno greca di Taranto, è quello del naufragio, della navigazione per i pericoli che essa comporta, delle rotte seguite osservando la posizione delle stelle, che a volte guidano il cammino ma possono di frequente annunciare l’arrivo di tempeste: è quello dell’impavido marinaio che sfida l’amato e odiato avidum mare nautis di oraziana memoria, un tema ricorrente in un filone letterario, quello dei racconti di mare, estremamente fecondo anche ai nostri giorni. Anche il marinaio Garibaldi amò il mare.

– Mole che greve t’adergi su questa vetusta riviera,

Chi racchiudi? E suo padre? E donde fu?

– Fu Fintone d’Ermione, di Baticle figlio; alla furia

d’Arturo esposto, il pelago uccise

Auguro di cuore che le tempeste di ieri lascino spazio ad un futuro di pace.