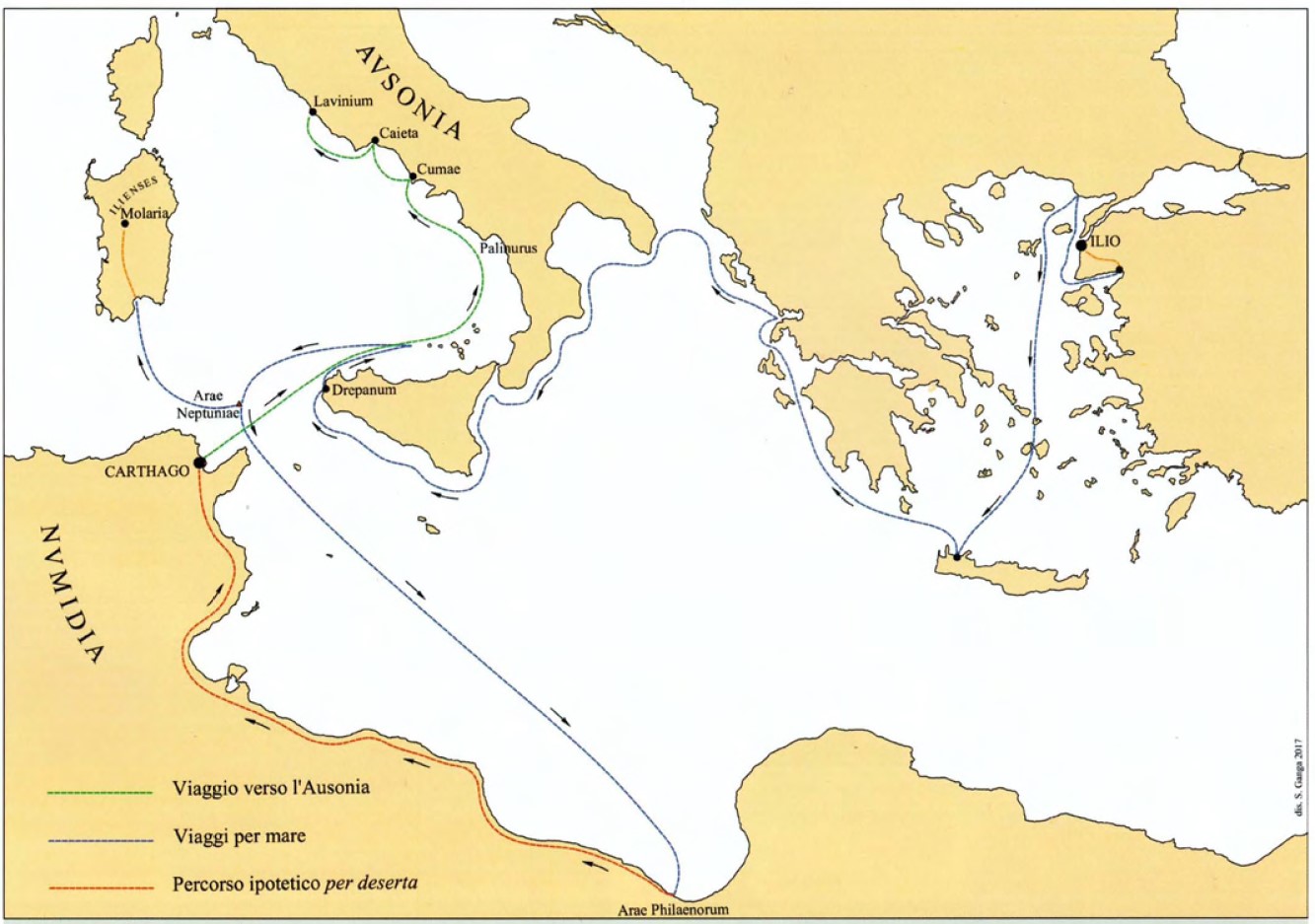

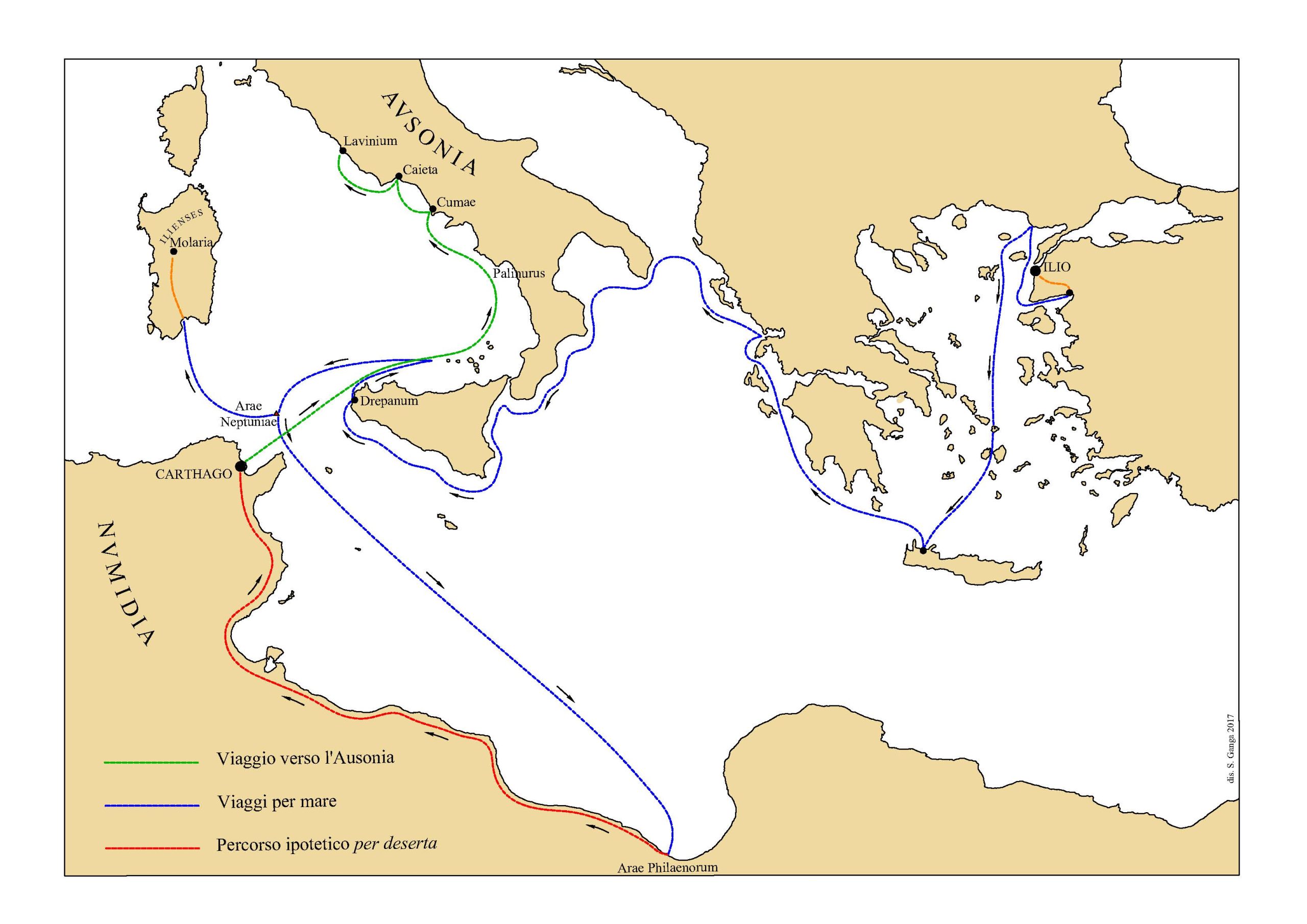

Il viaggio di Enea fino a Cartagine.

Presentazione del volume Fare teologia in Sardegna

Attilio Mastino

Presentazione del volume Fare teologia in Sardegna

Per i 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna (1927-2017),

a cura di Tonino Cabizzosu e Daniele Vinci

Studi e ricerche di cultura religiosa, Testi e monografie XIV

Editrice Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna University Press 2017

Cagliari, 19 gennaio 2017

Desidero ringraziare in apertura il Preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna prof. Francesco Maceri per avermi chiamato a presentare – assieme a Fabio Trudu – questo volume di studi pubblicati Per i 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna (1927-2017), a cura di Tonino Cabizzosu e Daniele Vinci, sintetizzando questi ricchissimi 14 articoli, mai interventi di circostanza, mai banali, scritti da colleghi e amici che si sono cimentati in questa impresa, con sguardi incrociati su tanti temi diversi, che ci consentono di penetrare in profondità ma rapidamente nei meccanismi di funzionamento di un’istituzione che è andata acquisendo sempre più prestigio e apprezzamento, e questo soprattutto grazie alla ininterrotta direzione affidata ai Padri Gesuiti e all’azione di tanti studiosi, animatori, collaboratori, che hanno seguito i giovani seminaristi tra Liceo e Facoltà, pieni di spirito cristiano e di passione civile.

Desidero ringraziare in apertura il Preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna prof. Francesco Maceri per avermi chiamato a presentare – assieme a Fabio Trudu – questo volume di studi pubblicati Per i 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna (1927-2017), a cura di Tonino Cabizzosu e Daniele Vinci, sintetizzando questi ricchissimi 14 articoli, mai interventi di circostanza, mai banali, scritti da colleghi e amici che si sono cimentati in questa impresa, con sguardi incrociati su tanti temi diversi, che ci consentono di penetrare in profondità ma rapidamente nei meccanismi di funzionamento di un’istituzione che è andata acquisendo sempre più prestigio e apprezzamento, e questo soprattutto grazie alla ininterrotta direzione affidata ai Padri Gesuiti e all’azione di tanti studiosi, animatori, collaboratori, che hanno seguito i giovani seminaristi tra Liceo e Facoltà, pieni di spirito cristiano e di passione civile.

I loro nomi, il loro impegno, la loro fatica quotidiana tornano in queste pagine con una riflessione sistematica, fatta anche con le tabelle con i nomi dei professori, i profili di alcuni docenti illustri, le schede sugli argomenti dei corsi e i libri di testo, prospetti riassuntivi per anno e per disciplina. Possiamo ora seguire il complesso processo di discernimento vocazionale che ha avuto alti e bassi sia sul piano della qualità che su quello della quantità nel corso di questo lungo periodo, quasi un secolo di vita (anche se ho visto che la Pontificia sul web rivendica una continuità con la storia secolare delle due università isolane), con tanti esempi di persone esemplari, che sono espressione di un popolo autentico, di un’umanità in cammino.

Quest’opera si affianca ai due volumi Per una Storia del Seminario di Cuglieri, di cui ho potuto leggere il I tomo dedicato al periodo 1927-1971 uscito poche settimane fa e presentato da Tonino Cabizzosu proprio nella nuova Aula Magna del Seminario di Cuglieri il 9 dicembre scorso, con la spettacolare documentazione delle relazioni annuali dei rettori. Un ritorno a Cuglieri atteso per anni, dopo l’incauto tentativo del gesuita Egidio Guidubaldi di riprendere possesso del Seminario passato alla Regione, per realizzare un’iniziativa di tipo sociale. Ma soprattutto come dimenticare oggi, a distanza di una settimana dalla scomparsa, le posizione del nostro amato Padre Raimondo Turtas, che presso la Facoltà teologica della Sardegna tra il 1950 e il ’53, conseguì il titolo di Licenza in Sacra Teologia ? Avevo potuto rileggere nei giorni di Natale a Bosa le pagine che aveva scritto su Cuglieri nel volume dedicato alla Storia della Chiesa in Sardegna in occasione del Giubileo del 2000, dove si raccontano molti retroscena e si giudica del tutto inadeguato l’insegnamento impartito per decenni in alcune discipline soprattutto nel settore biblico. Al di là della polemica che spesso ci divideva (come a proposito della data del 1562 dalla quale in realtà lui stesso aveva fatto partire i 450 anni di storia del Collegio gesuitico turritano), oggi sento solo il dolore per la scomparsa, l’ammirazione per le sue passioni, il senso di un’assenza che peserà nei nostri studi.

Del resto con questo volume entriamo di più nei dettagli, possiamo cogliere l’utilizzo di manuali e di dispense più o meno aggiornati, abbiamo un quadro dell’attività di ricerca e di produzione editoriale che pian piano si irrobustisce, soprattutto possiamo studiare la crescita culturale che ha investito la comunità dei seminaristi durante e dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, anche grazie all’azione di alcuni vescovi. Se è vero che la nascita del Seminario Regionale fu una diretta conseguenza del Primo Concilio Plenario Sardo svoltosi ad Oristano nel maggio 1924, lo spartiacque tra la Universitas Gurulitana e quella Caralitana è rappresentato proprio dal Concilio Ecumenico, un evento epocale che la Facoltà Teologica ha voluto ricordare a Sassari nell’Aula Magna della mia Università il 23 aprile 2013, l’avvenimento più notevole della chiesa del secolo scorso, quasi un vessillo innalzato tra le nazioni, un evento di profezia e di resurrezione: anche noi laici sentivamo in quei giorni davvero la novità di un tempo nuovo, la gioia per la rinnovata dimensione universale della Chiesa, ancora il desiderio di una rinascita etica, la speranza per il futuro, il senso della fine di una storia, che spingeva a una svolta: debbo dire che con la chiusura del Seminario cuglieritano i vescovi ebbero coraggio ma adottarono una decisione che forse fu allora troppo affrettata e radicale.

Questo volume contiene tante piccole cose preziose, incrocia fonti diverse, fornisce dati, fa tornare alla mente nomi ben noti e cose che abbiamo vissuto, almeno io, dall’altra parte della barricata, dalla parte dei laici, come l’arrivo a Cuglieri della Statua del Sacro Cuore trasportata sul leoncino dei Panichi che credo sia la prima fotografia della mia vita dalla terrazza della casa di mio nonno. Ma tante cose mi erano ignote, alcune sorprendenti e vive. L’insegnamento nel Pontificio Seminario Regionale Sardo nel suo divenire, con i limiti di una tradizione neotomistica e i fermenti di rinnovamento, il lungo cammino della teologia morale, la presentazione del trattato De ecclesia, il diritto ecclesiale tra innovazione e profezia, la presenza femminile, l’impatto con la realtà di un villaggio sperduto della Sardegna come Cuglieri, al piede del Monte Bardosu sovrastato dalla basilica mariana: un paese disteso sulla collina come un vecchio addormentato che pure raccoglieva una comunità locale che vantava tradizioni lontanissime (penso alla diocesi tardoantica di Cornus) ma lamentava spaventosi ritardi storici; la virtù politica e teologica della concordia, fino alla piccola perla della scoperta del manoscritto inedito ottocentesco di Ozieri con i gosos in castigliano e sardo, testimonianza preziosa del carattere plurilingue della cultura sarda.

Allora mi viene voglia riprendere un pensiero recente di Antonio Corda (sull’ultimo numero di Caster) e citare la Sura del Misericordioso del Corano, dove si ricorda che il Signore al momento della Creazione lasciò liberi i mari perché si incontrassero, e oggi ne escono perle e coralli; sue sono le navi che corrono, corrono alte sul mare come vessilli (LV, 19 ss.). Dall’uno e dall’altro mare, quello dolce e fresco, quello salmastro ed amaro, l’uomo mangia la carne fresca dei pesci e ricava gli ornamenti che indossa e vede navi fendere le onde (XXXV, 12).

Gli alunni del Seminario Regionale e della Facoltà hanno potuto fendere le onde, raccogliere perle e coralli, contribuire a costruire una Sardegna nuova e più felice, con sacrificio personale e con errori, ma anche con tanta attenzione per i problemi delle famiglie, per i giovani, per una società che vediamo cambiare sotto i nostri occhi ogni giorno che passa, dove i sacerdoti e i laici possono davvero contribuire a fare la differenza, possono accompagnare e capire, consapevoli dei limiti e dei tradimenti, ma anche ripieni di dedizione, impegno disinteressato, capacità di ascolto della Parola. Con errori certamente e insufficienze, ma con uno slancio umano davvero positivo.

Più in generale ci sono altre cose che mi hanno colpito, come questo legame saldissimo ed originario con il Seminario piemontese di Chieri, la cittadina a SE di Torino dove avvenne la formazione fino al 1841 di Giovanni Bosco: quando dové lasciare il Seminario- scrive Don Bosco – “mi tornò dolorosissima quella separazione, separazione da un luogo dove ero vissuto per sei anni, dove ebbi educazione, scienza, spirito ecclesiastico e tutti i segni di bontà e di affetto che si possono desiderare”. Il legame tra Chieri e Torino fu costruito dai Padri Gesuiti che viaggiavano da Genova e che pubblicavano le loro opere e le tesi di dottorato in Piemonte, continuando quella tradizione che non era stata interrotta dalla “Perfetta Fusione” della Sardegna con gli stati di terraferma del 1847, prima della fine del Regno di Sardegna. E poi l’impegno costante della Compagnia di Gesù, che ha fornito oltre il 70% del personale docente, pur con l’episodio dello scontro coi vescovi e con gli allievi che alla fine ha portato al trasferimento a Cagliari, vissuto come una tragedia dalla comunità locale della diocesi di Bosa, che si è sentita tradita.

Come si è detto la scelta di Cuglieri fu effettuata da Pio XI dopo il Concilio Plenario Sardo del 1924, per ospitare il Seminario maggiore e le due Facoltà di Filosofia e di Teologia, in questa località saluberrima negli anni della malaria: <<è uno dei posti più pittoreschi della Sardegna scriveva mons. Gaetano Malchioldi il 12 settembre 1924, con il santuario della Basilica collegiata dedicata alla Madonna della neve. E’ certamente uno dei più bei punti della Sardegna. Vigneti, uliveti ricchissimi e boschi fanno bella cornice alla borgata dalla quale si gode uno dei più suggestivi panorami>>. Pio XI nella Costituzione apostolica Nostrarum Partem letta dal Cardinale legato Gaetano Bisleti avrebbe scritto il 5 agosto 1927 in occasione della festa della Madonna della Neve che il Seminario sorgeva ormai a Cuglieri su progetto dell’arch. Giuseppe Momo, in un luogo speciale: <<is enim et in media situs est insula et amoenissimus ac saluberrimus est, nemoribus consitus, optimis lymphis irrigatus, ut vix aptior inveniri possit>>. Solo più tardi emergerà il disagio, l’isolamento, l’assenza di collegamenti, il gelo invernale. Debbo dire onestamente che mi resta il sospetto che abbia pesato molto di più di quanto non si ammetta per la scelta di Cuglieri in chiave antimodernista anche la figura del cuglieritano Bonfiglio Mura (1810-82), rettore dell’Università di Perugia prima e dell’Università Sapienza di Roma fino al 1870, negli anni cruciali della polemica su Roma Capitale dopo l’Unità d’Italia. La ferita subìta nell’Ottocento continuava ancora a sanguinare.

Possiamo seguire lo sviluppo nel tempo dell’attività di formazione e il continuo divenire del sapere teologico in modo strutturato dal liceo al Baccellierato, dalla licenza alla tesi di dottorato, che anticipava molte soluzioni che le Università statali hanno adottato solo di recente. Eppure il Seminario unico regionale ereditava decenni di una teologia scolastica che si era un po’ logorata nei seminari delle diverse diocesi chiusa verso le scienze moderne, alcune considerate “scienze ausiliarie”, in una dimensione apologetica e nozionistica, inizialmente non interessata alla ricerca autonoma in campo biblico.

Nel 1927 la nascita del Pontificio Seminario Regionale Sardo intitolato al Sacro Cuore di Gesù (patroni Carlo Borromeo e Luigi Gonzaga), costituì dunque un passo in avanti notevole per la Chiesa sarda, pur con tutti i limiti che in questo volume vengono ammessi, già nelle “regole disciplinari” pubblicate nel 1934 e nel 1940 commentate nell’articolo di Riccardo Pinna, regole di comportamento comunitario e individuale eppure da considerarsi in qualche modo anticipatrici del Concilio, dei documenti pontifici successivi e perfino del progetto educativo approvato dalla Conferenza Episcopale Sarda nel 2013: dunque la Ratio fundamentis institutionis sacerdotalis del 6 gennaio 1970, gli ambiti formativi nel seminario maggiore, l’autenticità della chiamata di un sacerdote che non può essere emarginato nella solitudine, ma deve coltivare il rapporto con la famiglia di origine, con la parrocchia, con il proprio vescovo. Con l’Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II Pastores dabo vobis (25 marzo 1992) si definiva il percorso formativo di sacerdoti capaci di comprendere, perdonare e consolare, fedeli alla vera compassione, alla coerenza e in particolare all’equilibrio di giudizio e di comportamento, con maturità affettiva, sacrificio di se stessi. A due anni fa risale il secondo volume del progetto educativo “Annunziatori liberi e gioiosi per una chiesa in missione”, che dà spazio ai laboratori culturali di musica sacra, all’arte iconografica, alla comunicazione, all’accoglienza e alla cura degli ambienti, alle nuove frontiere di una teologia più al passo coi tempi.

Colpisce l’impegno diretto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università in costante rapporto con la Direzione del Pontificio Seminario Regionale Sardo e la Facoltà Teologica dal 1927 al 1970, sia in termini finanziari per la costruzione dell’edificio, sia in termini organizzativi, sia sul piano della didattica e degli studi; più tardi della Conferenza episcopale sarda, forse inizialmente impreparata nonostante l’impegno di Ottorino Alberti rettore del Seminario dal 1972.

A Cuglieri, a partire dal rettorato di Padre Giuseppe Peano, possiamo seguire il complesso rapporto con il Fascismo e la descrizione dei disagi affrontati dalla comunità del Seminario Regionale che non ha mai cessato di operare durante la seconda guerra mondiale, mettendo prodigiosamente in salvo circa 400 allievi come in un bozzolo protettivo pur tra mille disagi e difficoltà, grazie alla solidarietà di tutto il paese.

Fu forse la presenza del Seminario a Cuglieri a consentire la riscoperta della Storia della Sanctissima Cornensis Ecclesia (citata così nel Concilio Lateranense Romano del 649), grazie al’attività archeologica del cugino dell’arciprete Giovanni Pes, Pietro appena laureato con Giovanni Lilliu, impegnato negli scavi di Columbaris a Santa Caterina, dove il Seminario aveva costruito una colonia estiva: ne troviamo traccia fin dal 1955 su L’Eco del Regionale”, ma le scoperte più importanti si sviluppano negli anni successivi con lo scavo del battistero di San Giovanni, la basilica funeraria in stile africano voluta forse dai vescovi esiliati dai Vandali, la grande basilica a 5 navate che ospitò forse i compagni di Fulgenzio all’inizio del VI secolo. Mons. Giovani Mastino era solito ricordarci in modo un poco romanzesco e fantasioso la solenne apertura del sarcofago di Maximus collocato tra le due absidi nella basilica funeraria, alla presenza del vescovo di Bosa Francesco Spanedda e del Parroco Giovanni Pes, quando sollevato il coperchio ormai senza la lastra epigrafica (ritrovata poi in un’ovile vicino) per un attimo i sacerdoti presenti poterono intravvedere la fisionomia del defunto che si disfaceva in polvere.

Si legge in questo volume più in generale il legame strettissimo tra la cittadina di Cuglieri e il Seminario, che il trasferimento a Cagliari dopo 44 anni avrebbe rimesso in discussione, impoverendo enormemente il territorio e la diocesi: nella polemica di quegli ultimi anni causata dalla visita psico-pedagogica esplosiva del 1969, sembrò andare perduto lo sforzo sovrumano compiuto dai cuglieritani per proteggere e alimentare i seminaristi durante la guerra e poi l’impegno ininterrotto garantito dai cittadini e dal sindaco per rispondere ai bisogni del Seminario in termini di acqua, luce, strade, collegamenti. Le opere realizzate a partire dal 1971 restarono in abbandono. Appena pochi anni prima era stato ottenuto il riconoscimento statale per il diploma liceale e si era finalmente completato l’impianto per il riscaldamento dell’edificio, assolutamente necessario durante il rigido inverno cuglieritano. Anche i benefici che i giovani laici di Azione Cattolica avevano acquisito frequentando corsi, conferenze di illustri visitatori, lezioni, escursioni, pellegrinaggi, musica finirono per interrompersi. La Madonnina fu messa in liquidazione. Ne sono testimone io stesso, che andavo periodicamente a Cuglieri per stampare i nostri giornali liceali, del CSI e della GIAC con il ciclostile del Seminario generosamente messo a disposizione dai padri.

Eppure emerge da queste pagine il senso del prestigio di cui docenti e studenti provenienti dal Seminario Regionale godevano in Sardegna e non solo, il loro rapporto con le autorità, soprattutto nel secondo dopoguerra il collateralismo politico nel quale tutti eravamo immersi. Positivi furono i rapporti con l’Azione Cattolica, in particolare con la GIAC (destinata presto ad essere assorbita), con gli Scout, con il Centro Sportivo Italiano, con l’attività catechistica presso la chiesa di San Giovanni (come negli articoli di Tonino Loddo e di Ignazio Ferreli, quest’ultimo oggi ordinario di Filosofia teoretica), con la lega della Perseveranza nei nuovi locali costruiti sul triangolo del reliquato tra Fidine e Sianu, tra la provinciale per Santulussurgiu e Viale delle Rimembranze, per iniziativa dei Padri Pasquale Di Girolamo e Enrico Trabucchi. Ne conservo un ricordo vivo, perché trascorrevo a Cuglieri i mesi che vanno dalla festa della Madonna della Neve fino all’inizio dell’anno scolastico. La palazzina della Lega era una sorta di chiassosissimo ritrovo per giovani ed adulti cuglieritani, con i suoi biliardini, il suo bar, il suo salone, la sua musica assordante, il suo fumo, i suoi films. Soltanto in una fase successiva vennero sviluppate alcune iniziative nelle quali fummo coinvolti, tra Santa Caterina di Pittinuri e la casa di accoglienza di La Madonnina di Santulussurgiu, che allora frequentavamo spesso sotto la guida del compianto don Giuseppe Budroni.

Ha ragione Loddo a sostenere l’iniziale debolezza della preparazione pastorale dei futuri sacerdoti a Cuglieri nel suo articolo dedicato all’Omònoia: secondo una visione “a posteriori” dai documenti risulta che l’isolamento geografico del piccolo paese non permetteva ai docenti e agli alunni di sviluppare esperienze pastorali significative, a causa dello scarso confronto culturale, aggiunge Cabizzosu anche per la poca sensibilità dei Padri verso l’identità sarda (lingua, storia, tradizioni). Eppure c’erano tante cose da amare: io stesso ho vivo il ricordo del laboratorio sismologico di Padre Antonio Furreddu, con i rulli di carta che scorrevano raccogliendo dalla rupe naturale qualunque segnale di movimento della crosta terrestre; le sue numerose pubblicazioni sulle grotte della Sardegna, questa incredibile conoscenza del territorio, la sua attività speleologica anche nei nostri paesi. Oppure le passeggiate fino a Su Monte ‘e s’Ozzu, alla cascata di Massabbari oltre Casteddu Ezzu, al mare di Santa Caterina, di Puzzu e S’Archittu, al margine meridionale della diocesi che continuava l’antico confine tra Cornus e Tharros sul Rio Pischinappiu, testimonianza della decurtazione del territorio dopo la sconfitta di Hampsicora; l’opera catechistica di San Giovanni con padre Paolo Gamba; l’attività dei pueri cantores di Padre Egidio Boschi. Ignazio Ferreli mette in evidenza il progetto relazionale sviluppato dai professori e dagli educatori del Seminario Regionale cuglieritano e rivolto in primis agli alunni interni e anche all’intera comunità di Cuglieri. L’autore vede nella “virtù della concordia” la radice di ogni aspetto relazionale che trova il suo fondamento nel progetto di Dio “che vuole tutti gli uomini uno” (Gv. 17,21). Emerge la bizzarra figura di Carlo Ferraris di Celle, docente di filosofia e bibliotecario, ingegnere navale, che progettò personalmente a Cuglieri alle spalle del Seminario, nel 1956 la via crucis con il Calvario e il Santo Sepolcro, oltre che con le sue edicole e le sue maioliche volute da Padre Gamba; solo nel 1961 sarebbe arrivata la statua del Redentore. Eppure il rapporto di collaborazione con la Parrocchia di Cuglieri e la diocesi di Bosa fu anche di competizione e talora di conflitto.

Diretta conseguenza del Concilio, più di quanto non si ammetta, mi pare sia stata proprio la chiusura del Seminario tridentino di Cuglieri, nel 1970, il trasferimento a Cagliari durante il rettorato di Padre Giuseppe Bosio, un evento drammatico, difficile, inizialmente frainteso perché non motivato adeguatamente, che avevamo contestato su “Libertà” interpretando i sentimenti di molti sardi e di molti diocesani, criticando l’isolamento dei seminaristi nel contesto cittadino cagliaritano, l’iniziale dispersione degli allievi tra il Seminario Regionale di Via Parragues e per i teologi in altre sedi di Istituti Religiosi e perfino a pensione in famiglie private, fino ad arrivare alla Facoltà Teologica di Via Sanjust nei locali della Compagnia di Gesù, gli scarsi rapporti proprio con le Università storiche statali di Cagliari e Sassari fondate dai Gesuiti, tema che era stato utilizzato per giustificare il trasferimento in una grande città. Il tutto con la motivazione, in realtà giustissima, di cercare una “densità” urbana sufficiente per accompagnare la formazione dei Seminaristi con concrete esperienze pastorali. Oggi non saprei dire quanto questa mia posizione fosse fondata o solo localistica, magari ispirata dal can. Antonio F. Spada oppure dal vescovo Spanedda, al quale d’altra parte non credo possiamo attribuire la responsabilità della pubblicazione integrale su “Libertà” dei risultati che dovevano rimanere riservati della visita psico-pedagogica di tutti i seminaristi affidata nel 1969 ad un’équipe dell’Ateneo salesiano di Roma. Un evento che avrebbe disgustato soprattutto i Padri Gesuiti, allontanandoli per sempre dai loro allievi e provocando il trasferimento a Cagliari prima dei liceali poi dei teologi.

Emerge da queste pagine il valore di un patrimonio ecclesiale e culturale prezioso e vivo, come scrive Francesco Maceri, Preside e titolare del corso di teologia morale fondamentale, per riscoprire il legame profondo che unisce la teologia e la cultura, l’intelligenza della fede e gli interrogativi dello spirito umano, passando per alcuni momenti fondamentali come il Concilio Ecumenico che l’articolo di Giacomo Rossi (emerito di Filosofia e Teologia morale) dimostra essere alla base dello sviluppo della teologia morale di oggi tanto attenta ai valori della persona, alla sua fragilità, al tema della misericordia e dell’etica della vita, dopo i duri anni cuglieritani raccontati da Roberto Caria, attraverso un riesame critico del manuale neo-tomistico adottato per decenni, i pregi e i limiti delle Institutiones theologiae moralis di Genicot-Salsmans e degli altri manuali, che ci fanno toccare con mano quell’inflessibile durezza contro il modernismo, che è un po’ alla base del Seminario Regionale, di cui era rimasta vittima una personalità come il maestro del mio maestro, Bachisio Raimondo Motzo. Più di recente, il percorso di rinnovamento fu avviato col secondo Concilio Plenario Sardo con le sue commissioni ante preparatorie nel 1986, aperto nel 1992, faticosamente portato avanti fino al 1999 e addirittura al 2001 con la pubblicazione del volume su La Chiesa di Dio in Sardegna alla soglia del terzo millennio si interroga sulle vie dell’evangelizzazione dell’isola.

E dunque le tante cose positive, le nuove discipline, come la Bioetica nell’azione formativa di Umberto Burroni, ben delineata da Stefano Mele, partendo dal magistero di Paolo VI; oggi, nei giorni dell’approvazione del testamento biologico dopo la vicenda di Walter Piludu ma anche della colpevole rinuncia al riconoscimento in Italia dello ius soli queste pagine risultano quanto mai attuali, alla luce dei “nuovi compiti” che il Concilio Plenario Sardo attribuisce all’intera comunità cristiana; istruttivo è il percorso tracciato in tema di ecclesiologia (a cavallo tra dogmatica e sistematica) nell’articolo di Mario Farci (ordinario di Teologia dogmatica), dalla costituzione istitutiva fino alla costituzione apostolica di Pio XI Deus scientiarum dominus del 1931, destinata ad un rinnovamento che (cito) <<non sembra evidente negli studi cuglieritani fino al corso del 1969 tenuto da Francesco Spanedda su La chiesa di Gesù Cristo, la tradizione>>. Questo riconoscimento mi sembra giustissimo, anche se il ruolo di Spanedda (baccelliere a Cuglieri nel 1928, licenziato l’anno successivo) nel Concilio e dopo il Concilio appare costantemente sottovalutato dagli storici: in passato avevo osservato forse troppo bruscamente che Raimondo Turtas nel volume sulla Storia della Chiesa in Sardegna ridimensionava il ruolo svolto dai vescovi sardi al Concilio, mi sembra con la sola eccezione di Mons. Giovanni Pirastru, di Iglesias, impegnato a sollecitare interventi convergenti dei vescovi sardi sul versante della dignità umana e dei diritti della persona. Gliel’avevo fatto notare e sorprendentemente aveva ammesso con me che nessun altro vescovo sardo come Spanedda ebbe in quegli anni una dimensione internazionale e un ascolto altrettanto ampio. Ho visto citati da Tonino Cabizzosu nel volume di tre anni fa sui vescovi sardi al Concilio i numerosi interventi scritti di mons. Spanedda, arrivato a Bosa nel 1956, chiamato a far parte della Commissione teologica internazionale, nella Commissione De doctrina fidei et mororum; uno degli interventi è intitolato ad finem Concilii, gli emendamenti e le sue adesioni agli interventi di colleghi sui temi de apostolatu laicorum e, appunto, De sacrorum alumnis formandis. Infine la sua firma su molte costituzioni conciliari, penso a quella sulle chiese orientali (con attenzione per il culto di San Costantino), sull’ecumenismo, ancora sull’apostolato dei laici. Era del resto il vescovo nel cui territorio operava da cinquanta anni proprio il Pontificio Seminario tridentino regionale, la Facoltà di teologia e filosofia, che costituì una delle preoccupazioni dei vescovi isolani, che certo si riflettono in alcune pagine del Concilio. Le sue origini sassaresi (era nato a Ploaghe) e il suo ministero nell’antica diocesi di Bosa lo portavano a enfatizzare con noi il ruolo del Collegium Mazzotti e la casa di accoglienza di La Madonnina di Santulussurgiu, che allora frequentavamo spesso. In Cattedrale egli ci raccontava il Concilio con lo stupore di chi assisteva ad un evento storico, osservava commosso le nuove aperture di una teologia troppo chiusa come quella italiana, entrava in contatto per la prima volta con i teologi francesi e tedeschi, istituiva rapporti e legami con decine di altri vescovi in particolare di oltrecortina, che si sarebbero sviluppati nel tempo. C’era nelle sue parole il sapore fresco di un avvenimento che in qualche modo settimana dopo settimana egli riusciva a farci vivere insieme con lui, soprattutto nell’Azione Cattolica, nel Centro Sportivo Italiano, in parrocchia, sul settimanale Libertà. Un avvenimento che per tre anni ci avrebbe riguardato tutti.

Seguono gli anni del movimento liturgico, del movimento ecumenico, del nuovo impulso missionario, della dinamicizzazione del laicato e dello sviluppo della teologia su di esso, dopo l’approvazione dei nuovi statuti del 1974. Ancora la storia della Chiesa in particolare in Sardegna, partendo proprio dal libro di Raimondo Turtas per l’anno santo del 2000. Giovanni Paolo II il 15 aprile 1979 promulgava la costituzione apostolica “Sapientia Christiana. De studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis”, ancora oggi la magna charta degli studi ecclesiastici, un po’ il modello della dichiarazione di Bologna di otto anni dopo, dove si distingue la docendi ratio dalla discipulorum institutio, posta accanto e strettamente congiunta alla scientiae pervestigatio, alla ricerca scientifica: in universitatibus docendi rationem necesse est cum scientiae pervestigationem coniunctam esse ut usus moresque mutantes et procedentes sequatur.

L’articolo di Alessandro Fadda affronta l’insegnamento del diritto ecclesiale tra innovazione e profezia, partendo dal codice di diritto canonico del 1917 fino ad arrivare a quello del 1983, esito delle disposizioni sinodali all’indomani de Concilio sui dieci Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant, verso un’ecclesiologia di comunione che sottolinei la natura societaria della Chiesa, la qualificazione del potere della Chiesa come servizio, la pastoralità che non demolisca l’autorità, il radicamento territoriale della chiesa locale per diocesi, la corresponsabilità. L’autore crede vada superato il concetto di collaborazione, cooperazione perfino di sinodalità che pure esprime, attraverso il richiamo alla parola greca sunodos e alla parola latina conventus il tema vitale della necessità – per christifideles e pastori – del percorrere una strada insieme: conferenze episcopali, provincia ecclesiastica, sinodo diocesano, consiglio presbiterale e collegio dei consultori, consiglio pastorale. E ciò non in astratto ma con riferimento alle diocesi sarde nell’ultimo quarantennio, partendo proprio dal Sinodo delle Diocesi di Alghero e Bosa indetto il I gennaio 1986 e concluso il 31 marzo 1991, con le sessioni svolte a Bosa, Cuglieri, Macomer e Alghero: sinodo promosso dall’ex arciprete di Cuglieri divenuto vescovo delle diocesi unite, Giovanni Pes. Primo sinodo tra quelli celebrati in molte diocesi isolane a Nuoro, Cagliari, Oristano, Ales Terralba, quest’ultimo concluso solo due anni fa. Tutto ciò in parallelo col secondo Concilio Plenario Sardo tra il 1992 e il 2001, che in realtà è il sesto della serie a carattere “nazionale” isolano, dopo Torres nel 1089, Ardara nel 1135 e nel 1205, Santa Giusta nel 1226, Bonarcado attorno al 1272, Oristano nel 1924.

C’è in queste pagine anche una riflessione sulla recente inculturazione della teologia nella realtà isolana come nell’articolo di Dionigi Spanu (emerito di Teologia spirituale) con gli studi che partono dall’incontro con i discepoli di Emmaus e riprendono la gioia del Vangelo attraverso i sermoni di Agostino al popolo di Ippona a proposito dei sacerdoti e vescovi pastori di Dio: hoc est Christum pascere, hoc est Christo pascere, hoc est in Christo pascere, preter Christum sibi non pascere. Da qui, fino alla spiritualità ignaziana e alla beata Maria Gabriella Sagheddu.

Soprattutto mi ha colpito l’atteggiamento aperto di Tonino Cabizzosu e degli altri autori verso un tema rimosso per decenni – pur presente nelle opere sulla Sardegna cristiana di Damiano Filia a partire dal 1909 – quello della lingua sarda, della identità della Sardegna arcaica e della Sardegna di oggi: un tema che passa attraverso il progetto <<Innodia Sarda>> che lega il Dipartimento di Scienze umanistiche di Sassari alla Facoltà di Teologia della Sardegna e che è testimoniato nell’articolo di Giampaolo Mele che va ben oltre questa scoperta inattesa, i gozos di Santo Effisio Martir in un castigliano sopravvissuto nella Sardegna dell’Ottocento: Delante del Rey Soberano, / gran capitano valoroso, / Tenednos de vuestra mano, / Effis santo Glorioso. Dunque l’attenzione verso la cultura e l’identità sarda è una delle acquisizioni più importanti e più significative degli ultimi decenni, alle quali hanno dato un contributo non solo le omelie in Sardo a S’annossata di Bitti di Padre Turtas ma tanti altri protagonisti di questo volume.

Quanto si sia aperta la Facoltà Teologica ai problemi relativi all’identità religiosa della Sardegna è del resto testimoniato oggi dalle tematiche affrontate in molti articoli scientifici pubblicati sulla prestigiosa rivista “Theologica & Historica”, nella partecipazione a convegni nell’isola e nella penisola, nell’impegno in corso della Facoltà a tradurre la Bibbia e i testi per la celebrazione della messa in lingua sarda così da presentarli alla Santa Sede per l’approvazione, in attuazione di uno dei Canoni del Concilio Plenario Sardo. Nel suo articolo su “Il divenire storico, dimensione essenziale per il sapere teologico” Tonino Cabizzosu entra profondamente nel tema all’interno della più ampia docenza di Storia della chiesa contemporanea, come è evidente dai titoli dei lavori di tesi e dalle numerose ricerche, sul Clero diocesano e regolare, sulle Congregazioni religiose e gli Istituti sorti in Sardegna, sulle Donne, chiesa e società isolana, su ben 34 Vescovi, sui Sinodi, sugli Archivi parrocchiali.

Dobbiamo ammettere che nei primi anni cagliaritani il rapporto della Facoltà con le due Università fu quasi inesistente: ricordo negli anni 80 diverse prese di posizione sul fatto che la Facoltà Teologica svolgeva la sua attività di ricerca senza trovare punti di contatto, occasioni di incontro, obiettivi comuni: sarebbe stato il nostro amato Padre Natalino Spaccapelo a raccogliere quella protesta, a colmare quella divaricazione e a dare molti segnali di collaborazione che ancora continuano, prima con Sebastiano Mosso, poi con Maurizio Teani e oggi con Francesco Maceri, partendo dal volume su Eusebio di Vercelli alla fine degli anni 90, poi con Simmaco, Fulgenzio e Gregorio Magno, la collana sempre più prestigiosa e la straordinaria rivista Teologica & Historica aperta ai laici, arrivata al 26° numero. Lasciatemi ricordare almeno gli Atti del convegno del 2007 Orientis radiata fulgore, curati da Lucio Casula, Antonio Corda, Antonio Piras, con i contributi di alcuni amici che chi hanno lasciato, Vincenzo Aiello, Roberto Coroneo, Réginald Grégoire, Gabriele Marasco. Oppure i fondamentali studi sul nostro Fulgenzio di Ruspe e il suo contesto, Lingua et ingenium del 2010. E poi le numerose opere pubblicate nei testi e monografie della Pontificia Facoltà Teologica University Press, fino ai recentissimi lavori di Tonino Cabizzosu.

Oggi, dopo 46 anni della Facoltà Teologica del Sacro Cuore a Cagliari, il giudizio è dunque molto differente, nonostante la crisi delle vocazioni, ma anzi proprio per questo, con l’apertura alla società civile, al mondo laicale, alle docenti donna; con il legame con gli Istituti di Scienze religiose di Cagliari e di Sassari, con l’Istituto Euromediterraneo voluto da Mons. Saba, anche dopo la recente riforma. Con gli accordi stipulati con le due Università di Cagliari e di Sassari.

A questo proposito come dimenticare l’articolo di Rita Lai sull’opera e sulla presenza femminile nella vita della Facoltà Teologica, con le docenti, le alunne, le collaboratrici. “La presenza femminile in Facoltà, per quanto esigua e scarna, è stata sempre qualitativamente significativa” già dagli anni cuglieritani. Tra le docenti possiamo partire dal 1983 e dalla nostra Suor Aurora Cambilargiu per la Filosofia, da Lucia Zamboni nel 1984 per comunicazione sociale, Renata Serra per la Storia dell’arte in Sardegna. Attualmente in servizio sono Danila Artizzu, Myriam Ferrari Vincenza Ibba, Rita Lai, Donatella Nardi; e poi le alunne a partire dall’ultimo anno del Concilio, il 1965, con le tre tesi dottorali di Anna Maria Girau nel 1996, Vincenza Ibba nel 2014, Rita Lai nel 2016. Mi sono appassionato a scorrere i titoli delle ricerche e delle tesi, con una straordinaria varietà e ricchezza, che la dicono lunga sulla superficialità di alcuni giudizi sommari. Tra le alunne emerge la figura della serva di Dio Simonetta Tronci, una studentessa “normale”, scomparsa a 23 anni il 18 aprile 1984, lasciando un vuoto davvero smisurato. Per la fase a noi più vicina, vorrei aggiungere altre collaborazioni al femminile, come in tanti articoli della rivista o in veri e propri volumi, come quelle di Maria Corona Corrias e Giovanna Sotgiu, che curarono nel 1996 l’organizzazione del Convegno aperto da Mons. Tarcisio Bertone sulla Sardegna paleocristiana. Oppure Rossana Martorelli col volume sui Martiri e devozione nella Sardegna altomedievale e medievale del 2012; Bianca Fadda su L’archivio della famiglia Alliata di Pisa Il fondo diplomatico e la Sardegna (1261-1375) nel 2015. Nella nuova serie “Studi e ricerche di cultura religiosa”. Rossana Martorelli, Antonio Piras, Pier Giorgio Spanu pubblicano il volume Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi, PFTS University Press, Cagliari 2015. Potremmo andare oltre.

Mi sono fatto un’idea chiara dell’evoluzione della Facoltà Teologica in questi anni soprattutto partecipando per 12 anni come Prorettore e per 5 anni come Rettore dell’Università di Sassari alle inaugurazioni dell’anno accademico, con la messa nella chiesa di Cristo Re e con le relazioni del Gran Cancelliere e del Preside; da ultimo ho capito che la Facoltà Teologica che si è presentata in questa aula col Preside Francesco Teani a Papa Francesco il 23 settembre 2013 è l’espressione di una tradizione lunga, di una storia prestigiosa della quale il periodo cuglieritano è parte essenziale. Quel giorno Papa Bergoglio nel suo splendido discorso tenuto a Cagliari, parlò di Università partendo proprio dallo sconforto dei discepoli trovati ad Emmaus: Papa Francesco ci raccontò la crisi di oggi come assenza di istruzione e di conoscenza, interpretandola anche come possibile opportunità verso un mondo nuovo: <<Penso non solo che ci sia una strada da percorrere, ma che proprio il momento storico che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano orizzonti nuovi alla nostra società>>. Il Papa riteneva che il ruolo dell’Università sia prezioso, come luogo di elaborazione e trasmissione del sapere, di formazione alla “sapienza” nel senso più profondo del termine, di educazione integrale della persona. L’Università come luogo del discernimento, in cui si elabora la cultura della prossimità, la cultura della vicinanza, come luogo di formazione alla solidarietà, in cui si promuove, si insegna, si vive questa cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente differenze e pluralismi – uno dei rischi della globalizzazione è questo -, e neppure li estremizza facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al confronto costruttivo. Questo significa comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, considerandolo non con indifferenza o con timore, ma come fattore di crescita. Non c’è futuro per nessun paese, per nessuna società, per il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più solidali. Solidarietà quindi come modo di fare la storia, come ambito vitale in cui i conflitti, le tensioni, anche gli opposti raggiungono un’armonia che genera vita>>.

Parole che mi pare possano essere declinate oggi anche laicamente e rappresentare la vocazione alla formazione e alla ricerca propria della scuola e dell’università, entrambe libere da condizionamenti, rispettose del pluralismo, attente al futuro dell’umanità.

Ecco, proprio uno sguardo verso il futuro della Sardegna, verso le prospettive e l’orizzonte di cambiamento ritorna in tanti di questi lavori, sempre per evitare – come scrive Mario Farci – <<il rischio di parlare di una Chiesa che esiste solo sui libri>> ma cercando di mantenere quello che è stato lo straordinario obiettivo del Seminario Regionale Sardo fin dalle sue origini, quello di trovare sinergie tra le dieci diocesi della Sardegna, di superare ogni frammentazione localistica, di ascoltare il parere di tutti, di collegare tra loro i territori e le esperienze della Sardegna.

Sappiamo tutti che proprio in questi giorni sono arrivati i tempi nuovi rappresentati dal Patto per l’inclusione “Sardegna 100 Chiese” firmato dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru e dal Presidente della CES mons. Arrigo Miglio: tra le proposte presentate figurano la promozione delle istituzioni formative di Sassari (Istituto Euro Mediterraneo) e Cagliari (Facoltà Teologica della Sardegna), in collaborazione con i due atenei sardi e il coinvolgimento di numerose associazioni culturali, oltre al recupero dell’ex Seminario di Cuglieri, che si avvia a diventare un nuovo polo formativo dedicato alle tematiche sociali. Con speranza, faticosamente ci affacciamo verso una realtà davvero nuova.

Foto: Il Leoncino che trasporta fino il Seminario Regionale di Cuglieri la statua del Redentore (replica della scultura di Carmela Adami). La foto è stata scattata dall’autore nell’estate 1961 dal balcone del secondo piano della casa del nonno Attilio Mastino.

Il viaggio di Enea fino a Cartagine

Attilio Mastino

Il viaggio di Enea fino a Cartagine

Paestum, Borsa Mediterranea del turismo archeologico, 27 ottobre 2017

Incontro “Il viaggio di Enea”

La Farnesina e la ricerca archeologica nel Mediterraneo

1. Virgilio riassume il tema delle relazioni mediterranee nel mondo antico nell’episodio della tempesta raccontato nel I libro dell’Eneide: le navi di Enea, partite da Drepanum in Sicilia, dove è stato sepolto Anchise, arrivate all’altezza delle isole Eolie, vengono disperse dai venti scatenati da Eolo, istigato da Giunone (la Tanit-Caelestis dei Punici). La tramontana (Aquilo) investe la vela della nave di Enea e solleva le onde fino al cielo; si spezzano i remi e la nave, offrendo i fianchi ai marosi, è ormai incapace di governare; le onde frante in cresta minacciano la stabilità di alcune triremi, mentre le altre sono spinte verso le secche, dove si formano mulinelli di sabbia (1, 102-7). Notus, il vento da Sud corrispondente all’Austro, getta tre navi sugli scogli, su quei saxa latentia chiamati Arae [Neptuniae o Propitiae] dagli Itali, che si innalzano sul mare di Libia con un dorso smisurato (1, 108-110). Euro poi, vento di Sud-Est (dunque lo Scirocco), spinge altre tre navi (si noti la ripetuta triplicazione rituale), le incaglia sui fondali e le circonda a poppa e sui fianchi con un argine di sabbia, rendendo impossibile la navigazione; è appunto ad Euro che è attribuita da Enea la responsabilità maggiore della presunta perdita di 13 delle 20 navi (1, 383). Una settima nave, quella dei Licii guidata da Oronte, viene investita di poppa da un’ondata ed affonda in un vortice dopo aver ruotato per tre volte su sé stessa (1, 113-9); alla fine risulterà essere l’unica nave andata a fondo. Anche le navi di Ilioneo, di Acate, di Abante e di Alete si trovano in difficoltà, perché le ondate provocano ampi squarci lungo le fiancate, aprendo pericolose falle (1, 120-3); alcune sono gettate dagli Austri in vada caeca …./…. perque invia saxa (1, 536-7), anche se poi gli Eneadi riescono a toccare terra.

Si discute sulla localizzazione della flotta di Enea nel corso della tempesta e sulla durata della navigazione inizialmente in direzione dell’Ausonia, il Lazio abitato dai Silvii e poi dai Latini, in realtà dirottata dai venti verso Cartagine dalle Arae Philenorum al fondo della Grande Sirte: oggi si preferisce però seguire Servio ed identificare di conseguenza le Arae del v. 109 con le Arae Neptuniae o Propitiae, scogli tra Africa, Sicilia, Sardegna ed Italia (citati anche in Plin., NH 5, 7, 42); su tali scogli (residuo di una più vasta isola sommersa), scelti ad indicare il confine tra l’impero romano e l’area sottoposta al controllo cartaginese, sarebbe stato stipulato uno dei trattati tra Roma e Cartagine, forse quello del 234 a.C.: ibi Afri et Romani foedus inierunt et fines imperii sui illic esse voluerunt (Serv., ad Aen. 1, 108). Tali Arae Neptuniae sono generalmente identificate con lo scoglio Keith nella grande secca di Skerki, poco a Sud-Est di Cagliari, ove i fondali sabbiosi raggiungono a 4-5 metri di profondità e dove è certo difficile navigare col mare in burrasca, anche per le imbarcazioni di modesto pescaggio quali dovevano essere le triremi immaginate da Virgilio, a causa della forte corrente e in qualche caso dei frangenti.

Alla luce degli ultimi studi mentre Enea spinto da Aquilone avrebbe navigato verso Sud fino alla Grade Sirte secondo la rotta già attribuita agli Argonauti (Arae Philenorum), raggiungendo Cartagine in costruzione (dove avrebbe conosciuto la regina fenicia Didone), i suoi compagni (gli Iliensi) con le tre navi spinte da Noto sarebbero sbarcati in Sardegna, originando un popolo della Barbaria al confine con il fiume Tirso: per Diodoro Siculo i Sardi Iolei-Iliensi discendenti dei Greci e dei Troiani ancora all’età di Cesare erano liberi, non soggetti alla dominazione di altri popoli, indipendenti e sovrani (V, 15). A giudizio degli studiosi sarebbero stati i fondatori della letteratura latina Ennio (con gli Annales) e Catone (con le Origines) a creare una sorta di “parentela etnica” tra Romani, Siculi e Sardi, tutti discendenti dai profughi che avevano abbandonato Ilio in fiamme: entrambi gli autori (Ennio e Catone) hanno effettivamente partecipato in Sardegna alla guerra annibalica e combattuto contro i Sardi Pelliti in una terra fertile e marchiata dai nuraghi, le arcaiche costruzioni preistoriche che il mito greco voleva edificate su un progetto dell’eroe Dedalo giunto da Creta e poi da Camico in Sicilia (dalla corte del re Kokalos), prima di ritirasi a Cuma: l’interesse per i mirabilia sardi è tipico della storiografia siceliota, come testimonia proprio la vitalità del mito di Dedalo.

2. La fondazione di Cartagine tra Didone e Augusto.

Dieci anni fa ad Olbia per il XVIII convegno de L’Africa Romana avevamo richiamato lo sbarco di Enea a Cartagine, raccontato nell’Eneide: con gli occhi dell’eroe ci rimane l’immagine dei costruttori di Cartagine, sul colle della Byrsa concesso dai Numidi ingannati dalla regina che astutamente aveva tracciato il perimetro della città con la pelle di toro tagliata a strisce.

Enea dalle colline vicine osserva con l’amico Acate la città, il traffico, le vie; ammira i palazzi (un tempo capanne), le porte, il lastricato delle vie (miratur molem Aeneas, magalia quondam, / miratur portas strepitumque et strata viarum). Scrive Francesco Della Corte ne La mappa dell’Eneide: la città è tutta un cantiere attivo di lavori: i porti scavati per formare un bacino, con i teatri, i tribunali, i templi.

Sono gli architetti della regina Didone che Virgilio rappresenta pieni d’ardore, affaccendati e impegnati nella costruzione della colonia fenicia, con le sue mura gli ingenta moenia, con le sue torri, con i suoi templi, la basilica per l’amministrazione della giustizia, la curia per ospitare il senato: come si vede Virgilio pian piano dalla città di Didone arriva alla colonia romana Iulia Augusta.

I Tiri pieni d’ardore lavorano con gran chiasso:

alcuni elevano mura, costruiscono la rocca

e rotolano macigni con le mani, altri scelgono

il luogo dove alzare la propria casa e intorno

vi disegnano un solco, altri eleggono i giudici,

le cariche pubbliche e il sacro senato;

alcuni scavano i porti, altri in profondità

gettano le fondamenta d’un teatro o ricavano

da blocchi di pietra colonne smisurate,

altissimi ornamenti della futura scena.

Nel rappresentare i costruttori di Cartagine che si affaccendano come migliaia di api in un alveare al principio dell’estate per produrre il miele che profuma di timo, è evidente che Virgilio pensa alla colonia augustea che negli anni in cui scrive sorge come una grande capitale mediterranea, dove il Proconsole d’Africa si trasferisce da Utica, con la nuova basilica giudiziaria tipicamente romana, che sarebbe del tutto anacronistica in età fenicia. Nel fervore degli structores Tyrii della Carthago di Didone, Enea profugo da Troia ma anche ospite accolto con rispetto dalla Regina, vede, con gli occhi di Virgilio, il solco dell’aratro che segna il limite sacro di una colonia, rinnovando il dolore e la speranza che anima coloro i quali costruiscono una nuova città, in contrasto con la visione della sua originaria patria -Ilio- distrutta dalle fiamme.

Non c’è dubbio che Virgilio rifletta nel racconto della Cartagine nascente l’esperienza urbanologica di età augustea in Africa, con il theatrum dalle immanes columnae della frons scaenae tratte dalle cave in cui maestranze addestrate lavorano indefessamente a trarre il materiale lapideo della nuova città. O ancora con le portae delle mura e gli strata viarum, le viae urbane silice stratae. I versi virgiliani esaltano l’attività degli uomini di buona volontà, anche se pure gli dei e le dee sono considerati a tutti gli effetti coinvolti in uno studium e in un’ars che nobilita chi la pratica. Più in generale, Virgilio trova le parole per rappresentare il paesaggio trasformato dall’uomo ai margini del lago di Tunisi, presso il tempio di Giunone eretto dalla regina, là dove si era compiuto il ritrovamento del teschio di un cavallo annunciato dall’oracolo:

“O fortunati coloro le cui mura già sorgono!”

esclama Enea, guardando i tetti della città.

Il dolore di Enea si moltiplica quando proprio nel tempio di Giunone osserva gli affreschi che rappresentano la scena di Achille che trascina il cadavere di Ettore e lo vende a peso d’oro a Priamo; la distruzione di Troia, la città orientale dalla quale proviene:

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt,

la storia è lacrime, e l’umano soffrire commuove la mente.

Non possiamo andare oltre e mi limiterei a richiamare i numerosi autori che si sono occupati della permanenza di Enea a Cartagine e del rapporto con la regina. Da ultimo Francesca Rigotti ha attualizzato il tema di Didone-Elissa fondatrice di Cartagine, che nel suicidio col ferro e col fuoco vede <<un motivo in più per sottrarla alla dimensione femminea del primato del cuore e riassegnala al primato della politica nella sua qualità di eroina fondatrice e guida della sua gente, di regina capace di affrontare dure prove>>, una donna divina, un capo guerriero certamente a suo agio nel mondo degli eroi fondatori, inesorabilmente maschi.

Più di recente Virgilia Lima sui “Dialoghi Mediterranei” ha riflettuto sui profughi di ieri e di oggi, tra diffidenza, accoglienza e integrazione: sulle orme di Enea, da hostis a fondatore di Roma, nemico per i Rutuli del Lazio, ma hospes per la prima Didone e per i fenici. Il gioco virgiliano tra le parole hostis ed hospes è attualissimo: come non avvicinare Enea fuggiasco che abbandona la città in fiamme agli immigrati di oggi provenienti da Palmira o da Rakka o da Idblil presso Ebla, accolti con emozione ma anche con sospetto in un’Europa scintillante e desiderata, incapace di accogliere e integrare i profughi di guerra ?

Sull’ara provinciale dedicata a Cartagine da P. Perellius Edulus nell’età di Augusto è rappresentato Enea rivestito della corazza che su impulso degli dei trasporta il padre Anchise (che indossa una toga romana) e il figlioletto Ascanio in abito frigio, con un’inversione che indica il desiderio di Roma di tornare alle origini troiane, un progetto che solo Costantino realizzerà con la nascita della seconda Roma, a Costantinopoli: l’immagine, che vediamo in tante altre località mediterranee toccate nel mitico viaggio dell’eroe che salva i suoi Penati, sintetizza la storia di generazioni diverse che arrivano fino ai nostri giorni, se Enea progettava veramente la formazione di una nuova città, di una nuova discendenza, di una nuova lingua, in una parola di una nuova cultura di pace in un Mediterraneo devastato dalla guerra.

3. L’Africa in età romana.

Questa riflessione è iniziata fin dal 1982 con la storia trentennale dei nostri incontri intitolati “L’Africa Romana”, che hanno segnato una prospettiva di ricerca nuova, interattiva, con la presenza di centinaia di archeologi storici, epigrafisti, studenti, con l’ampia collaborazione con i diversi Istituti di ricerca, con molte Università, con numerose Società Scientifiche internazionali, infine con i giovani dell’Associazione Nazionale Archeologi.

In questa impresa, abbiamo sempre voluto distinguere la componente “africana” e “mediterranea” durante il periodo romano al di là della definizione di sintesi “L’Africa Romana”. I nostri Convegni hanno avuto da sempre e continueranno ad avere l’obiettivo di studiare non la romanizzazione del Mediterraneo, ma alla rovescia il contributo che il Nord Africa ha dato alla romanità. In questa direzione è andato il progetto che oltre vent’anni fa ha portato alla costituzione del Centro di studi interdisciplinari sulle province romane dell’Università di Sassari, che concentra la sua attenzione su tematiche provinciali prevalentemente africane: rispetto alla Storia di Roma, che privilegia una concezione unitaria, abbiamo voluto evidenziare il processo delle annessioni dei territori mediterranei da parte di Roma ed in particolare le specificità regionali, le persistenze indigene, gli apporti originali che le differenti realtà nazionali e locali hanno espresso all’interno dell’impero romano. In questo senso lo studio della storia di una provincia o di un insieme di province può giustamente considerarsi come il complemento se non addirittura l’antitesi della Storia Romana tradizionale vista esclusivamente sotto il profilo istituzionale ed organizzativo ed intesa come ricostruzione di quella corrente che provocò un processo di livellamento che introdusse anche sul piano culturale e sociale unitari elementi romani.

Questo tipo di analisi, che nel rapporto tra centro e periferia valorizza gli apporti specifici delle diverse province e supera il tema dell’egemonia e dell’imperialismo, ha lo scopo di evidenziare la complessità del fenomeno della romanizzazione ed insieme di indicare, sul piano culturale, artistico, religioso, linguistico, le diverse soluzioni istituzionali di volta in volta adottate, le articolazioni locali ed il contributo delle singole aree: assistiamo spesso ad una vera e propria maturazione del sistema istituzionale romano, con evidenti innovazioni costituzionali; e insieme sembra andarsi modificando in continuazione l’equilibrio tra colonizzatori romani e popolazioni locali, con l’allargamento a nuovi gruppi etnici ed a nuovi territori. In molti casi i Romani poterono acquisire l’amicizia di popoli federati, legati con un foedus o addirittura tramite parentele etniche più o meno mitiche. L’occupazione dei territori extra-italici fu sostenuta soprattutto grazie al favore dei popoli alleati, alla deduzione di colonie, all’insediamento di veterani, all’attività di gruppi di mercanti italici, ad una vivace politica di municipalizzazione che finì per coinvolgere quasi tutte le città provinciali, alcune delle quali espressero anche imperatori, come Leptis Magna per i Severi.

L’utilizzazione delle fonti può consentire una valutazione globale del mondo antico e tardo antico: dalle indagini storiche e archeologiche più recenti, dalla cooperazione italo-tunisina, dalle ultime pubblicazioni scientifiche, emergono le nuove linee del processo di organizzazione municipale romana, nelle sue stratificazioni storiche e nei suoi condizionamenti determinati da precedenti realtà regionali; è così possibile un approfondimento del tema delle civitates indigene, tribù e popolazioni non urbanizzate, nomadi, seminomadi e sedentarie, raccolte intorno a re e principi indigeni, in un rapporto di collaborazione o di conflitto con l’autorità romana. La persistenza di istituzioni, abitudini, usi e costumi arcaici all’interno dell’impero romano è una delle ragioni della convivenza tra diritto romano classico e diritti locali, anche se spesso improvvise innovazioni sono entrate in contrasto con antiche consuetudini. Solo così si spiega come, accanto all’affermarsi di nuove forme di produzione, di organizzazione sociale, di scambio, in alcune aree siano sopravvissute le istituzioni locali, il nomadismo, la transumanza, l’organizzazione gentilizia, mentre la vita religiosa e l’onomastica testimoniano spesso la persistenza di una cultura tradizionale e di una lingua indigena. Altre problematiche di estremo interesse riguardano il paesaggio agrario, le dimensioni della proprietà, la pastorizia nomade, le produzioni, i commerci di minerali e di marmi come a Chemtou-Simittus, i dazi, i mercati, l’attività dei negotiatores italici o africani come a Sullectum, la dinamica di classe, l’evergetismo, la condizione dei lavoratori salariati, degli schiavi e dei liberti: temi che ora possono essere affrontati con metodi e strumenti rinnovati, grazie anche alle nuove tecniche di indagine, come l’archeologia sottomarina, da noi praticata a Nabeul; gli scavi stratigrafici come a Zama, alla ricerca del campo della battaglia tra Annibale e Scipione; le indagini territoriali come a Numuli, ad Agbia, a Thignica, a Uthina, dove opera un’équipe dell’Università di Cagliari, le prospezioni territoriali anche satellitari, l’ampio utilizzo dei droni, le catalogazioni dei materiali e dei dati su base stratigrafica, le più sofisticate applicazioni informatiche, i modelli virtuali in 3D come a Cartagine e nel Museo del Bardo.

I nuovi studi sulle province romane, intese come ambiti territoriali di incontro tra culture e civiltà, tendono a definire i contorni di quella cultura unitaria mediterranea, che non appiattì le specificità locali ma che si ancorò profondamente alla realtà geografica, al paesaggio, all’ambiente, ma anche ai popoli ed agli uomini: esplorare il confine tra romanizzazione e continuità culturale, tra change e continuity, è compito che deve essere ancora affrontato, al di là della facile tentazione di impossibili soluzioni unitarie, fondate su modelli ideologici precostituiti. Rimaniamo convinti che dovremmo sempre diffidare di alcune categorie astratte oggi molto di moda (“politicamente corrette” per usare l’espressione di G.A. Cecconi) e che sarebbe necessario usare la massima prudenza nell’interpretare il mondo antico: appare evidente la necessità di evitare semplificazioni che non tengano conto della complessità delle situazioni nel tempo e nello spazio. Dobbiamo avere più rispetto per la complessità della storia senza rinunciare a stabilire connessioni, a mettere ordine, a proporre linee di riorganizzazione del passato, per comprendere e spiegare: del resto chi conosce le nostre pubblicazioni, sa bene come l’approccio di fondo portato avanti dai nostri ricercatori associati sia decisamente anticolonialista.

4. Colonizzazione, nazionalismo, panarabismo

Nella visione coloniale europea dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento la civiltà classica in Nord Africa non morì di morte naturale, ma fu assassinata: l’assedio di Ippona da parte dei Vandali nel 430 pochi mesi dopo la morte di Agostino, rende solo in parte l’idea di una cittadella della cultura travolta dalla montante marea barbarica, mentre i superstiti cercavano rifugio nelle terre transmarine. Più ancora, nel 698 la conquista ummayyade di Cartagine bizantina da parte degli Arabi di Damasco insediati a Kairouan è stata considerata simbolicamente la data finale della cultura classica, per quanto noi possediamo iscrizioni latine con l’era della provincia che si estendono in Marocco ancora per alcuni secoli e per quanto siano sopravvissuti a lungo nel Nord Africa islamico dei principati berberi cristiani. Il trasferimento delle reliquie di Agostino da Hippo Regius a Karales e poi nel 721 d.C. a Pavia effettuato a quanto pare di fronte all’avanzata araba è stato interpretato simbolicamente come il punto conclusivo del momento più maturo della classicità e insieme come l’annunzio di tempi nuovi, con l’apertura (futuhat) del Nord Africa all’Islam, quando si manifesta l’aspirazione verso un nuovo universalismo. Nel contrasto tra mondi tanto diversi, la cultura araba fortemente motivata sul piano religioso finì per diventare egemone ed espansiva, a danno di quella romana e di quella giudaico-cristiana, che pure hanno lasciato tracce evidenti anche nel Maghreb di oggi. La riscoperta delle rovine archeologiche, delle iscrizioni, dei monumenti è avvenuta innanzi tutto in Algeria nell’Ottocento al seguito dell’esercito coloniale francese, con l’obiettivo romantico di ripercorrere le strade di una civiltà perduta, di ritrovare le radici dell’anima europea del Nord Africa travolto dagli Arabi: paradossalmente i Berberi dell’antica Numidia avrebbero mantenuto con le loro croci tatuate come ad Haidra una sbiadita memoria del cristianesimo originario. Cinquanta anni più tardi anche in Tunisia le scoperte archeologiche furono effettuate inizialmente dagli ufficiali dell’esercito di occupazione francese. Con la colonizzazione si affermava una nuova cultura egemone e restò ormai fissata nell’immaginario collettivo dei popoli del Maghreb l’idea di una forzatura, di una strumentalizzazione del mondo classico al servizio della prospettiva coloniale francese in Algeria e Tunisia, ma anche italiana in Libia e spagnola in Marocco.

Nel momento in cui i paesi del Maghreb ritrovavano, dopo la seconda guerra mondiale, una loro sovranità nazionale, la conseguenza inevitabile fu una reazione contraria, una sostanziale sottovalutazione delle radici classiche e una enfatizzazione, in realtà purtroppo spesso solo teorica, delle fasi islamiche della storia del Nord Africa. Teorica perché se è vero che sullo sfondo c’è il convinto apprezzamento per la grande cultura araba arrivata anche ad influenzare l’Europa cristiana; di fatto però le fasi medievali del primo insediamento arabo in Ifriqya non sono mai state studiate davvero scientificamente e la cultura materiale islamica delle origini non ha fin qui avuto una presentazione adeguata. Nel quadro della progressiva indifferenza per il patrimonio pre-islamico, indubbiamente la Tunisia a partire dal 1956 con Bourghiba ha rappresentato un’eccezione nel panorama dei paesi del Maghreb, grazie all’impegno dell’Institut National d’Archéologie et d’art, da vent’anni anni trasformato in Institut National du Patrimoine al quale si affianca l’azione dell’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle della Tunisia che ha la specifica missione di gestire monumenti e musei archeologici. Enti che hanno sostenuto molte grandi imprese internazionali in particolare europee, che spesso però furono costrette a cambiare decisamente i loro obiettivi.

Con la “primavera araba”, con la fuga di Ben Ali il 14 gennaio 2011, si era evitato che i lunghi e brillanti periodi preislamici del Maghreb potessero rappresentare una minaccia per il progetto di panarabismo dominante. Dopo la crisi del 2012-13, oggi si rende sempre più necessario riprendere un cammino che sarà possibile solo partendo dalla consapevolezza che il patrimonio rappresenta una ricchezza anche per l’identità della Tunisia di oggi, superando nel rispetto dovuto la strumentalizzazione del passato per scopi politici o religiosi.

Nel mondo di oggi, in un Mediterraneo che rischia di disgregarsi, dovremmo tutti contribuire a superare il concetto di “culture egemoniche” e “culture subalterne” per costruire una strada da percorrere insieme, per capire i valori positivi della globalizzazione, per alimentare un dialogo tra culture diverse che non rinuncino ad essere se stesse. Il ruolo delle Università, delle istituzioni, dei Comuni, delle Regioni può essere davvero importante.

4. La nostra esperienza.

Anche nelle condizioni difficili e terribili di questi anni, in particolare tra l’abbattimento delle torri gemelle l’11 settembre 2001 e il fallimento delle primavere arabe, non è cessato l’impegno di costruire ponti tra le due rive del Mediterraneo, con il senso di un’attenzione e di un rispetto che vogliamo affermare, di un incontro e di una speranza. A Roma (il 12 maggio 2016) Isabel Rodà, Sergio Ribichini e Mario Mazza hanno presentato all’Istituto Nazionale di Studi Romani il XX volume de “L’Africa Romana”, dedicato in memoria delle vittime innocenti del tragico attentato al Musée National du Bardo con la solidarietà di tutti gli studiosi al popolo della Tunisia libera e democratica. Abbiamo in programma il XXI congresso internazionale de L’Africa Romana a Gafsa in Tunisia nel dicembre 2018, sul tema delle nuove scoperte epigrafiche.

L’Università di Sassari ha costantemente continuato a lavorare in Tunisia senza interruzione, con i finanziamenti ottenuti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

A Uchi Maius un pagus romano nel territorio di Cartagine, con Mustapha Khanoussi, Cinzia Vismara, Marco Milanese, Paola Ruggeri, Antonio Ibba, Giampiero Pianu, Alessandro Teatini A Zama con Piero Bartoloni, Michele Guirguis, Ahmed Ferjaoui. A Neapolis oggi Nabeul negli scavi di archeologia subacquea della Scuola di specializzazione di Oristano diretta da Raimondo Zucca, con Piergiorgio Spanu e Mounir Fantar. Ora anche a Thignica nel territorio della colonia augustea di Cartagine con un’équipe composta da me, Antonio Ibba, Paola Ruggeri, Raimondo Zucca, Salvatore Ganga, Samir Aounallah, Mustapha Khanoussi, Lamia Abid, Hamden Ben Romdhane, Ali Cherif. Per l’iconografia delle stele di Saturno: Lamia Abid, Arij Limam, Bruno D’Andrea. Da ultimo a Cartagine nelle terme di Antonino e al Museo del Bardo a Tunisi con Samir Aounallah. A Uthina con Giovanna Sotgiu, Antonio M. Corda, Habib Ben Hassen.

Sono proprio i colleghi italiani, penso a Marco Milanese, che hanno allargato le loro ricerche sul piano della cultura materiale islamica e tentato per la prima volta una seriazione delle produzioni. I nostri scavi sono stati portati avanti insieme dai nostri studenti italiani, circa 500, e dai loro colleghi magrebini, in particolare gli allievi dell’Institut supérieur des metiers du patrimoine dell’Università di Tunis. Siamo davvero convinti che dobbiamo contribuire ad avviare una nuova stagione della conoscenza scientifica e pluriculturale della storia e dell’archeologia del Mediterraneo fondata sul contributo congiunto e dialogante di tutte le sponde del Mare comune.

Del resto non mancano notizie straordinarie come il premio Nobel assegnato per la pace al “quartetto” tunisino, espressione dell’’ Unione Generale Tunisina del Lavoro (in francese “Union Générale Tunisienne du Travail”, UGTT); dalla Confederazione Tunisina dell’Industria (in francese “Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat”, UTICA), della Lega Tunisina per la Difesa dei Diritti dell’Uomo (in francese “Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme”, LTDH), dell’Ordine Nazionale degli Avvocati di Tunisia (in francese “Ordre National des Avocats de Tunisie”, ONAT).

6. Il progetto della Fondazione di Sardegna.

Il 25 giugno 2014 si è svolto a Cagliari l’incontro Unimed “Sardegna terra di Mezzo” promosso dalla Fondazione di Sardegna. Nel frattempo le primavere arabe si sono rivelate “inverni” terrificanti, l’insicurezza ha travolto alcuni paesi, il 18 marzo 2015 l’attentato al Museo Nazionale del Bardo è stato un colpo terribile inferto all’economia della paese, ai beni culturali, al patrimonio, soprattutto alle relazioni tra studiosi. Il 26 marzo, pochi giorni dopo l’attentato, abbiamo organizzato a Sassari il convegno “Il canto del Bardo, Il Museo mediterraneo di Tunisi tra ricordi e speranze” voluto da Paola Ruggeri. Il 9 aprile successivo si è svolto il convegno sulla preistoria nei musei del Bardo di Tunisi e Algeri (Henri Lhote e l’arte africana prima dei mosaici) voluto da Anna Depalmas.

Trovo però straordinario il risultato conseguito dal progetto ForMed della Fondazione di Sardegna e di Unimed che ha consentito la permanenza biennale a partire dal dal I ottobre 2015 di 100 studenti magrebini che studiano presso le due Università. Altri studenti partecipano ai dottorati e agli scavi archeologici, così come in passato. Io stesso con Paola Ruggeri ho seguito le prime tre laureate magistrali in archeologia che hanno concluso a luglio 2017.

Abbiamo pubblicato il libro “Je suis Bardo” e presentato a Tunisi per iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dell’Ambasciata d’Italia il 18 marzo 2016 il XX volume degli Atti de L’Africa Romana e gli scavi archelogici tuniso-italiani.

7. La Scuola archeologica italiana di Cartagine.

A Sassari il 22 febbraio 2016 è stata costituita la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine, oggi arrivata a 160 associati, interessata ad operare in campo internazionale. Dal 10 maggio 2016 la SAIC è iscritta al n° 31 nel “Registro delle Persone Giuridiche” presso la Prefettura di Sassari.

Il lungo percorso che ha portato alla nascita della Scuola è stato recentemente ricostruito da Sergio Ribichini che ha ricordato il programma, lo stato dell’arte, la specificità della futura Scuola, il suo partneraiato, la sua struttura, i suoi obiettivi, le tappe, le risorse finanziarie. Questo documento di base è stato oggetto dell’ «Atelier de recherche» che si svolse a Roma il 18 dicembre 2014 presso il CNR e che ha visto la partecipazione di numerose autorità, di parecchi responsabili di missioni finanziate dal MAECI e dei membri delle équipes italiane che lavoravano ad Althiburos e ad Uchi Maius.

L’iniziativa ha visto convergere soggetti diversi in una lunga fase di preparazione, specialmente Università italiane (con i due Dipartimenti di Storia scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari e di Storia, Beni culturali e territorio dell’Università di Cagliari in prima fila), altre Università straniere, Istituzioni, in particolare l’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’Agence National de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunisi, l’Institut National du Patrimoine di Tunisi, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Settore «Archeologia», del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Istituto italiano di cultura di Tunisi, l’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo. Il Consiglio del Dipartimento dell’Università di Sassari l’8 luglio 2015 aveva deliberato di ospitare a Sassari a Palazzo Segni in Viale Umberto 52 la SAIC, che ha siglato un accordo di collaborazione col Rettore dell’Università di Sassari nel luglio 2016. In base a tale accordo, il dottorato di ricerca “Archeologia, storia scienze dell’uomo” dell’Università di Sassari ha bandito una borsa di dottorato riservata a studenti magrebini (XXXII ciclo). Nel corso dell’assemblea 12 maggio 2016 a Roma presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani, grazie alla cortesia di Paolo Sommella, alla presenza dell’ambasciatore della Tunisia S.E. Naceur Mestiri, è stato presentato il XX volume per il trentennale de L’Africa Romano; nell’occasione è stata firmata la convenzione della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine con con l’Agence Nationale de Mise en Valeur et d’Exploitation du Patrimoine Culturel della Tunisia, rappresentata da Samir Aounallah. La convenzione prevede l’assenso del prof. Ridha Kaabia direttore dell’Agence per l’assegnazione in comodato d’uso di aule e locali di segreteria per la SAIC, con attività comuni, in particolare la pubblicazione di una Guida di Cartagine plurilingue. La SAIC si propone di favorire con le sue attività forme di coordinamento tra iniziative che caratterizzino la cooperazione italiana in Tunisia (e più in generale nei Paesi del Maghreb) in ambito scientifico-culturale. Si propone altresì di configurare un intervento organico, collegiale e articolato, capace di favorire opportunità di ricerca, formazione e diffusione delle conoscenze sul patrimonio relativo alle civiltà preistoriche e protostoriche, preclassiche, classiche, tardo-antiche, islamiche, moderne e contribuire attivamente al dialogo interculturale e alle politiche di sviluppo della Tunisia (e più in generale dei Paesi del Maghreb). In questi mesi siamo riusciti a creare una biblioteca specializzata in Archeologia, Scienze dell’Antichità e Tecnologie applicate ai Beni Culturali, Storia dell’Arte intitolata ad un grande Maestro, Sabatino Moscati, presso i locali della Scuola nell’Agence di fronte all’Istituto Italiano di cultura.

Sono stati aperti il sito web http://www.scuolacartagine.it/ (info@scuolacartagine.it) e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/SAIC-Scuola-Archeologica-Italiana-di-Cartagine-268443213487415/, che viaggia attorno ai mille like ed ai 4000 contatti settimanali.

E’ nata una rivista elettronica (“Caster”) diretta da Antonio Corda e una collana di Monografie diretta da Paola Ruggeri. La Scuola è presente su altri principali Social, anche allo scopo di coordinare le attività archeologiche italiane in Tunisia.

Presso l’Istituto Italiano di Cultura abbiamo svolto il 18 marzo 2016 e il 17 marzo 2017 due incontri dedicati al tema “Archeologia e tutela del patrimonio di Cartagine: lo stato dell’arte e le prospettive della collaborazione tuniso-italiana”; gli atti sono stati pubblicati nella Monografia n. 1 e nel secondo numero della rivista “Caster”.

Sono Soci Ordinari della SAIC coloro che hanno la titolarità di progetti di cooperazione con la Tunisia. Taluni di tali progetti, più precisamente, usufruiscono di un cofinanziamento della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI (Settore Archeologia), impegnata in favore delle Missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane all’estero e all’attribuzione di borse di studio a ricercatori di paesi stranieri.

La Sede legale in Italia è presso il Palazzo Segni, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione, Viale Umberto, 52 – 07100 Sassari. La Sede operativa a Tunisi è presso l’Istituto Italiano di Cultura – Ambasciata d’Italia, Avenue Mohamed V, 80.

Il 12 maggio 2016 è stato siglato l’accordo di collaborazione tra SAIC e l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, che ha messo a disposizione della SAIC i locali di Tunisi Belvedere per la Biblioteca Sabatino Moscati e per gli uffici della Scuola. E’ in corso la stipula dell’accordo con l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis / Université de Tunis El Manar ISSHT (26, Avenue Darghouth Pacha – Tunis) diretto dal prof. Taoufik Aloui. Il 17 marzo 2017 abbiamo inaugurato la nuova sede a Tunisi presso l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle a Tunisi-Belvedere (Rue 8000 Angle Ibn Nadime -Montplaisir, Tunis 1002), con la Biblioteca Sabatino Moscati offerta dalla famiglia alla SAIC che è stata aperta al pubblico il 6 ottobre 2017.

Il 31 dicembre 2016 è stato pubblicato il primo numero della Rivista Cartagine. Studi e Ricerche (abbreviazione CaSTeR) con sottotitolo Rivista della Società scientifica “Scuola Archeologica Italiana di Cartagine” diretta da Antonio Corda (http://ojs.unica.it/index.php/caster/issue/view/72/showToc).

Abbiamo presentato il primo volume della serie delle monografie, con gli atti dell’incontro di Tunisi del 18 marzo 2016, svoltosi in occasione del primo anniversario dell’attentato al Museo Nazionale del Bardo di Tunisi presso l’Istituto Italiano di Cultura.

Erano presenti tra gli altri l’ambasciatore d’Italia Raimondo De Cardona, la Direttrice dell’IICTunisi Maria Vittoria Longhi, per il MAECI Manuela Ruosi ed Ettore Janulardo, il direttore generale dell’INP Fathi Bahri, il responsabile delll’Agence Nationale de Mise en Valeur du patrimoine et de promotion culturelle Show Dauda per il Directeur Général Ridha Kacem, il Vice Direttore dell’Isprom Giovanni Lobrano, la Vice Presidente della Fondazione di Sardegna Angela Mameli, la Presidente del Consiglio Comunale di Sassari Esmeralda Ughi. Nel pomeriggio la SAIC era rappresentata alla cerimonia per ricordare i caduti al Museo del Bardo (erano presenti il Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli e il Presidente della Regione Sarda Francesco Pigliaru). E’ stato presentato il volume di grande formato curato da Samir Aounallah Je suis Bardo.

A Roma il 6 ottobre 2016 presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani sono stati presentati da Attilio Mastino e Giorgio Rocco i due volumi di Studi Africani di Antonino Di Vita, curati da Maria Antonietta Rizzo Di Vita e Ginette Di Vita Evrard.

Il 17 marzo 2017 per iniziativa della Scuola archeologica italiana di Cartagine, d’intesa con l’Istituto Italiano di Cultura, la Fondazione di Sardegna, l’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, l’Institut National du Patrimoine e l’l’Agence National de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle di Tunis si è svolta la seconda edizione degli incontri bilaterali sul tema “Archeologia e tutela del patrimonio di Cartagine: lo stato dell’arte e le prospettive della collaborazione tuniso-italiana”, con un programma quanto mai significativo sul piano scientifico, aperto dall’Ambasciatore Raimondo De Cardona. L’iniziativa è stata promossa con la partecipazione dei nostri studenti della Scuola di specializzazione di archeologia di Oristano: Annalucia Corona, Ernesto Insinna, Davide Fiori, Donatella Bilardi, Alessandro Madau.

Il 6 ottobre 2017 dopo la Assemblea della Saic presso l’Istituto Italiano di Cultura è stata inaugurata la Biblioteca Sabatino Moscati alla presenza di Paola e Laura Moscati e di un vasto pubblico italiano e tunisino.

Breve bibliografia

F. Cassola, Cartagine, in Enciclopedia Virgiliana, pp. 680 ss.

F. Della Corte, La mappa dell’Eneide, La Nuova Italia editrice, Firenze 1985

A. Ibba, La Cooperazione degli atenei sardi con i paesi del Maghreb: motivazioni, risultati, prospettive negli studi classici. Sassari, Università degli studi di Sassari, 2007

A. Mastino, Le Sirti negli scrittori di età augustea, in L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av.J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque organisé par l’École Française de Rome sous le patronage de l’Institut National d’Archéologie et d’Art de Tunis (Rome, 3-5 décembre 1987), Roma 1990, pp. 15-48

A. Mastino, Cornus e il Bellum Sardum di Hampsicora e Hostus, storia o mito ? Processo a Tito Livio, in Il processo di romanizzazione della provincia Sardinia et Corsica, Atti del convegno internazionale di studi, Cuglieri, 26-28 marzo 2015, a cura di S. De Vincenzo, Ch. Blasetti Fntauzzi (Analysis Archaeologica. An international Journal of western mediterranean Archaeoogy), Monograph Series n. 1), Quasar, pp. 15-67

A. Mastino, L’attività della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine (SAIC) nel 2016, in Archeologia e tutela del patrimonio di Cartagine: lo stato dell’arte e le prospettive della collaborazione tuniso-italiana, Atti del seminario di studi raccolti da P. Ruggeri (Le Monografie della SAIC, 1), Saic Editore 2017, pp. 9-19

P. Ruggeri (cur.), L’Africa Romana XX, Momenti di continuità e rottura: bilancio di trent’anni di convegni L’Africa Romana, I, II, III, Carocci editore, Centro studi interdisciplinari sulle province romane, Sassari 2015

Presentazione del volume di Giovanni Soro, Camineras

Presentazione del volume di Giovanni Soro, Camineras

Attilio Mastino

Chiaramonti, 29 ottobre 2017