La classicità nell’opera di Antonino Mura Ena, tra oralità e scrittura.

La classicità nell’opera di Antonino Mura Ena, tra oralità e scrittura.

Bono, 24 maggio 2014

Tornare a Bono significa per me intanto ricordare, sentire i profumi del Goceano nella discesa da Foresta, pensare alle colazioni di oltre cinquanta anni fa, quando visitavo con mio fratello Luigi la casa di mio zio, Martino Scampuddu, cancelliere nella pretura di Bono. Soprattutto i sapori, quel latte denso e saporito e quel pane speciale, con due bellissimi cani sullo sfondo.

Tornare a Bono significa per me intanto ricordare, sentire i profumi del Goceano nella discesa da Foresta, pensare alle colazioni di oltre cinquanta anni fa, quando visitavo con mio fratello Luigi la casa di mio zio, Martino Scampuddu, cancelliere nella pretura di Bono. Soprattutto i sapori, quel latte denso e saporito e quel pane speciale, con due bellissimi cani sullo sfondo.

Viaggiando con Nicola Tanda e conversando, nei giorni scorsi, con il carissimo Dino Manca, abbiamo riflettuto su un aspetto della produzione di Antonino Mura Ena, che è stato ampiamente toccato dal figlio Gaspare Mura nell’intervento odierno: il peso della cultura classica nella sua formazione intellettuale e umana, iniziata a Lula nella casa del parroco presbiteru Giovanni Antonio Mura (autore de La tanca fiorita e suo maestro di latino), continuata prima al Ginnasio a Nuoro e poi al Liceo a Cagliari, conclusa con l’insegnamento universitario a Roma. Proprio a Cagliari nel lontanissimo 1926 Mura Ena tenne la sua prima conferenza su Le confessioni di Sant’Agostino, ma sullo sfondo ci sono i lirici greci, Saffo, Giuliano l’Apostata.

Un convegno internazionale, dunque, per ricordare la personalità e l’opera di Mura Ena – l’intellettuale e il poeta, il docente universitario e il pedagogista, l’editore del De Magistro di Agostino e il traduttore in lingua sarda dell’Apologia di Socrate, cresciuto negli studi filosofici e nutrito di cultura umanistica – non poteva non tenersi qui in sa Costera, nel Goceano, a Bono, nel suo paese natìo. Parafrasando il titolo di una sua importante silloge, possiamo dunque dire che questa è, per tutti noi, una sorta di Recuida, un ritorno, un viaggio conoscitivo di riappropriazione condivisa della sua comunità d’origine.

È davvero interessante constatare come, a partire da Mura Ena, per i poeti e gli scrittori sardi la terra-madre, appassionato oggetto di scrittura, non sia stata semplicemente un luogo, ma sia stata il luogo, e che – per dirla con Nereide Rudas – anche l’altrove sia stato sempre il qui adesso immerso nello spazio-tempo dell’isola.

Parafrasando Emilio Lussu, possiamo dire che dovunque ci troviamo «noi portiamo, sotto i nostri piedi, la terra sarda». Recuida, appunto:

Sero, tottu recuis

Cantu s’aurora hat ispartu,

recuis s’anzone

recuis sa craba a s’ama

recuis su fizu a sa mama.

Il luogo d’origine diviene così l’unico luogo possibile e l’insieme delle opere letterarie ci restituisce, dunque, un’immagine dell’isola che è la testimonianza del modo in cui una comunità, insediata in un territorio, attraverso la sua più alta espressione intellettuale, «percepisce e intende la terra in cui è nato e alla quale è unito, da un fortissimo legame di nostalgia e amore».

Ma dietro le pagine del capolavoro di Mura Ena, c’è la profondità di una storia, quando la parola poetante e narrante si fa memoria (Memorie del tempo di Lula), ossia recupero di un mondo originario, ancestrale, primitivo. Quel mondo che nell’atto stesso della creazione artistica, paradossalmente ritorna ad essere centro e non più periferia. I pensieri e i ricordi si rapportano ai luoghi sentiti, percepiti sensorialmente ed emotivamente, luoghi vissuti e amati. Lo spazio fisico e naturale si traduce in luogo dell’anima, condizione dell’essere e dell’esistere, talvolta sentimento inesprimibile, ai limiti dell’incomunicabilità.

Eppure, il fatto che sia stato Nicola Tanda quattro anni dopo la morte di Mura Ena a pubblicare i due capolavori, la dice lunga sulla visione che il poeta aveva della scrittura sull’importanza preminente, per lui, della parola.

Lo afferma esplicitamente Mura Ena nella poesia che oggi è stata più volte citata, quando sostiene di poter provare:

chi ‘onzi umana peraula

nada a omine biu, e ascultada

in risu o in piantu, tando solu

incomintzat a vivere.

Ed est de pensamentu eternu bolu.

Nel Fedro di Platone, nemico della scrittura e difensore del dialogo e della «parola viva», Socrate racconta del dio egizio delle arti e dei mestieri, Theuth, che presenta al sovrano dell’Egitto, la sua ultima invenzione, la scrittura, capace, a suo dire, di fissare in eterno le conoscenze umane: <<Queste, o re, faran più sapienti gli Egizii e più memoriosi; però ch’elle sono medicina di memoria e sapienza>>. Il re Thamus (proiezione autorale), tuttavia, rifiuta il dono perché considera la scrittura come un veleno (phármakon, «rimedio, medicina», ma anche «veleno»), formula vana e superba, nemica della vera conoscenza e capace – in quanto copia sbiadita della voce che «ripete senza sapere» – di allontanare l’uomo dalla verità, dal suo senso originario, dalla presenza dell’anima di colui che parla, unica garanzia di sincerità e autenticità: la scrittura è una medicina fatta <<non per accrescere la memoria, sibbene per rievocare le cose alla memoria>>.

Come non pensare al De Magistro di Agostino di Ippona (il santo sepolto a Karales fino al 721 d.C.), nella recente rivisitazione fatta in modi inusuale nel romanzo Antiles da Medde? Una storia che ci riporta al Tirso, al luogo che è insieme punto di contatto tra geografie diverse, porta che non si chiude mai tra realtà e fantasia, tra il dolore della violenza subita e l’amore per la propria gente, tra la fede e la ragione, tra le parole e le cose. Antiles sono gli stipiti in basalto, gli architravi, le porte che occorre varcare e che immettono ad un territorio, ma anche ad una cultura, ad un ambiente sociale, ad un momento della nostra vita, che conserva intatto il sapore della vita vera, il senso delle cose che ci sono care, il profumo della casa che continuiamo ad amare anche quando ne siamo stati sradicati e viviamo in una grande città.

Rileggendo il De Magistro nell’interpretazione di Mura Ena, Medde affronta il tema, modernissimo, del rapporto tra segni e significati, verso una nuova frontiera tracciata oggi dalla filosofia dei linguaggi. In realtà la questione è una sola: Agostino intende definire come e da chi l’uomo possa apprendere la verità che dà la felicità: dagli altri uomini attraverso i loro discorsi, le parole? Dalla esperienza sensibile? La risposta a queste ipotesi è negativa. Il maestro vero è soltanto quello interiore, la verità non può essere appresa dal mondo esterno, fatto di parole e di segni che rimandano sempre ad altre parole e ad altri segni, ma deve essere appresa dal mondo interiore. E questo richiede un approccio diverso rispetto all’universo dei segni che utilizziamo quando entriamo in relazione con altri uomini e con le cose.

Per vedere davvero non bastano i suoni, i segni, neppure i fatti: noi non possiamo parlare delle cose, ma delle immagini impresse e affidate alla memoria, perché noi portiamo quelle immagini nella profondità della nostra memoria, come documenti di cose percepite precedentemente. Ma sono documenti davvero solo per ciascuno di noi. Perché chi ascolta, sostiene Agostino, se le ha percepite direttamente, non impara dalle nostre parole ma riconosce come proprie, perché anch’egli ha costruito dentro di se delle immagini. Se invece non ha percepito quelle cose, chi non capirebbe che anziché imparare crede a delle parole? Il passo del De Magistro è difficile e duro e il rapporto tra fatti e cose ritorna irrisolto in tanti filosofi contemporanei.

Dunque si può partire dalle mie colazioni di 50 anni fa qui a Bono oppure, con Medde, dalla primavera insanguinata del 1922, dall’immagine dei mozziconi delle orecchie delle pecore rubate e mutilate, recisi e abbandonati lungo Sa Bia de Cotzula, a Sas Benas verso Domus. Segni della proprietà del bestiame recisi con la mutilazione delle pecore. Segni come quelli della lontana lezione di Agostino che proiettano nella memoria quasi in un film la corsa disperata della nonna incinta di 7 mesi verso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Orracu, per ritrovare alla fine sconvolta il corpo insanguinato del compagno ucciso su questo caminu de sa fura che conduceva ad Otzana e ai monti della Barbagia dove transitava il bestiame rubato nella valle. Un’ingiustizia, l’uccisione di un testimone scomodo, che i pastori specialisti de s’arrastu, alla ricerca delle orme degli abigeatari, non avrebbero saputo vendicare. Un altro sentiero, quello che da Pranzu ‘e lampadas portava a Sa Serra ancora a Norbello, riporta alla mente il tragico ricordo della morte, nel 1953, 31 anni dopo, dell’altro nonno, colpito da una roncolata inferta da un pastore: Mario Medde scrive commosso che per anni le pietre insanguinate sul punto dove cadde il nonno restarono così disposte e macchiate, mute testimoni di un delitto orrendo, di una violenza gratuita, di un abuso non più comprensibile.

Mura Ena, da pedagogista e da studioso della comunicazione, sa che non esiste comunicazione senza contesto, così come non esiste metodo educativo al di fuori delle coordinate spazio-temporali e quindi anche ambientali. Ancor di più in una regione peculiare come la Sardegna, in un luogo caratterizzato come il Mont’Albo di Lula. La raccolta di racconti Memorie del tempo di Lula risponde in qualche modo al libro di Albino Bernardini che aveva avuto come argomento proprio la scuola: Le bacchette di Lula (1969). Per Bernardini una scuola avulsa dal contesto in cui opera, viene meno a uno dei suoi compiti prioritari. L’apprendimento di ogni ragazzo, avvenuto per esperienza direttamente vissuta e sperimentato emozionalmente, si realizza dentro un ben preciso contesto ambientale e si regge, come ogni percorso educativo, sull’imparare a conoscere, a fare ma soprattutto ad essere; ossia sulla capacità di acquisire gli strumenti della comprensione di tale contesto così da essere capaci di agire creativamente nell’ambiente circostante e poter in tal modo costruire una propria identità culturale e umana.

Ma Antonino Mura Ena comprende altresì che, qualsiasi riflessione si faccia sul ruolo e l’importanza dell’emittenza nell’articolato sistema della comunicazione letteraria, non si può prescindere dalle modalità di trasmissione del testo prodotto. Ancor di più, ha scritto Dino Manca, un tale approccio speculativo acquista un senso quando si indaghino quelle civiltà letterarie, come la sarda, a prevalente trasmissione orale o ad «oralità primaria». Lui che aveva tradotto i classici greci e latini sapeva che il mondo dell’antichità era stato il mondo dell’oralità, dell’orecchio e della marcata organizzazione uditiva dell’esperienza.

Il canto, ad esempio – in quanto ritmo e vocalità, ma anche linguaggio sottratto all’univocità e referenzialità della comunicazione quotidiana – si era connotato fin dalle origini come arte del far poesia (e viceversa). Il verso musicato e cantato, composto secondo forme solenni e sacrali, aveva accompagnato la nascita delle letterature classiche e veicolato valori e riti collettivi.

Dunque i poemi omerici, le espressioni ripetute e le tecniche derivate dall’oralità (le «alate parole»). I primi documenti della letteratura latina, la cui connessione con l’oralità è evidente fin dal nome, erano stati i carmina cantati, come il carmen saliare, il carmen dei fratres arvales, il carmen lustrale) ed erano costituiti da invocazioni, canti militari, formule magiche (formule di scongiuro e malocchio), profezie e ammonizioni (sortes, oracula, vaticinia) epitaffi, ninne nanne, filastrocche, cantilene funebri (praeficae). L’esigenza, tipica delle società primitive, di potenziare i contenuti attraverso una forma riconoscibile e avvincente, facile da memorizzare e dotata di forte potere incantatorio aveva dunque trovato nel canto una sua dimensione appropriata e condivisa.

Nella cultura sarda il canto (sa cantone) apparteneva al tempo della festa e al tempo del lavoro, agli auguri della nascita e al lamento della morte (ninnidos e attitos), ai pianti e ai canti rituali, religiosi, amebei, come nelle migliori tradizioni mediterranee. Attraverso il carmen la realtà confusa dei fenomeni veniva sottratta alla sua provvisorietà, trovava un ordine e una compiutezza che consentiva all’uomo di governarla con più fiducia e con maggiore chiarezza.

Peraltro, non è irrilevante ricordare la fondamentale importanza che ebbe la lingua parlata, cantata e recitata nel fornire modelli a quella scritta. E questo vale massimamente per l’opera di Mura Ena. Se i luoghi della scrittura si limitarono alle quattro mura della propria dimora (o delle cancellerie, dei palazzi, dei monasteri, delle biblioteche, delle università) quelli dell’oralità furono i più svariati: case, strade, piazze, giardini, chiese, teatri, spazi ludici e ricreativi, luoghi di festa, laica e religiosa, urbana e campestre, cumbissias, tzilleris, iscopiles.

Inoltre, oralità e scrittura, cultura dell’orecchio e della vista corrisposero a forme molto diverse sia di comunicazione (nei modi e nei tempi della produzione, circolazione e ricezione del testo) sia, in ragione di ciò, di socializzazione (feste, momenti aggregativi, riti sociali, partecipazione collettiva nel primo caso, isolamento, solitudine e rapporto privato con il testo nel secondo).

Infatti, da sempre la cultura scritta è più individualista, ragionata, logica, analitica, astratta, silenziosa, ponderata, fredda, innovativa.

La cultura orale, ci ricorda Ong, si fonda invece principalmente sul potere della memoria (l’uomo di cultura orale sa solo ciò che ricorda e per ricordare ha bisogno di formule mnemoniche, mentre la scrittura immagazzina la conoscenza al di fuori della mente), sul sapere formulaico (formule, frasi fatte, proverbi, massime, espressioni verbali essenziali o quintessenziali), su moduli a spiccato contenuto ritmico (anch’essi facilmente memorizzabili come ripetizioni, antitesi, allitterazioni, assonanze), sui pensieri e i processi comunicativi caratterizzati da uno stile paratattico («il pensiero è intrecciato ai sistemi mnemonici, che determinano anche la sintassi»), su una comunicazione che predilige la ridondanza e la ripetizione (la ripetizione serve a «mantenere saldamente sul tracciato sia l’oratore che l’ascoltatore»), su toni e dinamiche agonistiche (in quanto cultura non astratta, come quella scritta, ma concreta, partecipativa e situazionale quella orale si colloca in un contesto dialettico di confronto e di lotta perenne), sulla tradizione e sulla conservazione, sulla partecipazione empatica ed emotiva, sull’autoregolamentazione e conservazione costante di alcune caratteristiche interne («cultura omeostatica»). La parola orale non può esistere in mancanza della voce, che abita nel silenzio del corpo come già il corpo nel grembo materno, e «la voce va oltre la parola».

Ma vorrei chiudere tornando al mondo classico, partendo da un’opera che sembrerebbe lontanissima, le Memorie del tempo di Lula, con la quale Antonino Mura Ena si colloca proprio al centro del sistema culturale sardo, sullo sfondo del Monte Albo, costruendo un’atmosfera senza tempo. Il capolavoro, Il cacciatore delle aquile, racconta di Emanuele, il ragazzo malato che voleva diventare allevatore di aquile, capace di inventare storie intorno alla tomba del suo aquilotto: perché le aquile vengono a trovare le tombe dei loro figli. Hanno la vista lunga e l’odorato acuto. Volano in alto e avvertono se i loro figli sono sepolti. Allora vanno a trovarli. Anche presso la tomba del suo aquilotto verrà sicuramente qualche aquila. Quando i svolgerà il funerale di Emanuele, Cosimo si occuperà dell’aquila sopravvissuta.

È la storia, rovesciata, raccontata da Plinio il vecchio, che ricorda come nella città di Sesto (nel Chersoneso Tracio) fosse celebre la gloria di un’aquila: allevata da una ragazza dolce e delicata, l’aquila le dimostrava gratitudine portandole prima uccelli, poi cacciagione; alla fine, dopo che la fanciulla morì e fu acceso il rogo, l’aquila vi si gettò sopra e si lasciò bruciare insieme a lei. Per questo episodio gli abitanti eressero in quel luogo un monumento celebrativo, un vero e proprio heroon, chiamato di Giove e della Vergine, perché l’aquila è l’uccello sacro a quel dio che aveva amato la giovane.

Ne parleremo nei prossimi giorni in occasione della laurea ad honorem in Sistemi forestali e ambientali a Domenico Ruiu, partendo dall’ultimo libro che fa riemergere attraverso le immagini tanti ambienti naturali che amiamo, tante storie dimenticate, tanti rapporti tra cielo e terra, lasciandoci l’impressione forte di seguire il volo di un dio, di assumere per un istante magico lo sguardo di un genius loci collocato fuori dal tempo, che ancora ci parla.

Autorità, cari amici,

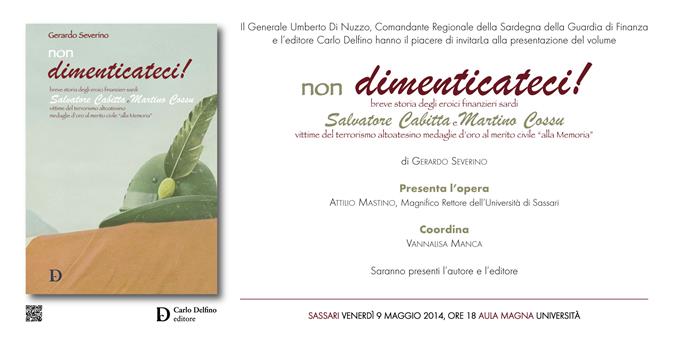

Autorità, cari amici, Mi fa davvero piacere essere qui oggi e portare un saluto alla presentazione di questo libro del prof. Ugo Carcassi ‘Un medico in Sardegna’, per le edizioni di Carlo Delfino. Si tratta di un libro che – a differenza dei saggi scientifici e delle monografie su patologie di personaggi storici, indagati e raccontati con curiosità e rigore scientifico dall’autore – apre uno squarcio sulla sua vita operosa di medico, ricercatore infaticabile, scienziato di livello internazionale, professore universitario, Preside di Facoltà, Direttore di Clinica Medica. Sempre per l’editore Delfino Carcassi ha studiato le patologie di personaggi come Giuseppe Garibaldi (in tre diversi volumi), Giacomo Casanova, Galileo Galilei, Vincenzo Bellini, Nicolò Paganini, CarloV.

Mi fa davvero piacere essere qui oggi e portare un saluto alla presentazione di questo libro del prof. Ugo Carcassi ‘Un medico in Sardegna’, per le edizioni di Carlo Delfino. Si tratta di un libro che – a differenza dei saggi scientifici e delle monografie su patologie di personaggi storici, indagati e raccontati con curiosità e rigore scientifico dall’autore – apre uno squarcio sulla sua vita operosa di medico, ricercatore infaticabile, scienziato di livello internazionale, professore universitario, Preside di Facoltà, Direttore di Clinica Medica. Sempre per l’editore Delfino Carcassi ha studiato le patologie di personaggi come Giuseppe Garibaldi (in tre diversi volumi), Giacomo Casanova, Galileo Galilei, Vincenzo Bellini, Nicolò Paganini, CarloV. Sii propizia, Vesta! In tuo onore apro le labbra, se mi è lecito di partecipare ai tuoi riti. Ero assorto nella preghiera, ho sentito il potere divino, e la terra è brillata, lieta, di luce purpurea. Non ti ho visto, dea (lontano da me le menzogne poetiche!), non potevi esser vista da un uomo (vv. 250-255).

Sii propizia, Vesta! In tuo onore apro le labbra, se mi è lecito di partecipare ai tuoi riti. Ero assorto nella preghiera, ho sentito il potere divino, e la terra è brillata, lieta, di luce purpurea. Non ti ho visto, dea (lontano da me le menzogne poetiche!), non potevi esser vista da un uomo (vv. 250-255). Cari amici, Caro Christopher Smith,

Cari amici, Caro Christopher Smith, Cari amici,

Cari amici, Cari amici,

Cari amici,

Ho ricordato ieri mattina Leonardo Sole in Consiglio di Amministrazione dell’Università, partendo dalla sua straordinaria biografia pubblicata sulla Rivista della ex Facoltà di Lingue e letterature straniere, soprattutto ricordando i tanti momenti vissuti insieme in Facoltà, le sue passioni, il legame indissolubile che lo univa a Mondina e ai ragazzi, con Stefano sempre presente. Era nato a Sassari l’11 luglio 1934. Professore di Linguistica generale presso la Facoltà di Magistero, poi di Lettere Filosofia infine di Lingue all’Università di Sassari, in pensione dal I novembre 2004, si è distinto come linguista e semiologo, drammaturgo, critico teatrale, poeta della Sardegna.

Ho ricordato ieri mattina Leonardo Sole in Consiglio di Amministrazione dell’Università, partendo dalla sua straordinaria biografia pubblicata sulla Rivista della ex Facoltà di Lingue e letterature straniere, soprattutto ricordando i tanti momenti vissuti insieme in Facoltà, le sue passioni, il legame indissolubile che lo univa a Mondina e ai ragazzi, con Stefano sempre presente. Era nato a Sassari l’11 luglio 1934. Professore di Linguistica generale presso la Facoltà di Magistero, poi di Lettere Filosofia infine di Lingue all’Università di Sassari, in pensione dal I novembre 2004, si è distinto come linguista e semiologo, drammaturgo, critico teatrale, poeta della Sardegna.