Attilio Mastino

Aristotele e la natura del tempo:

la pratica del sonno terapeutico davanti agli eroi della Sardegna*

Geografia, storia, mito.

Geografia, storia, mito.

In contemporanea con la presentazione all’Accademia dei Lincei dei risultati davvero sorprendenti della campagna 2014 nel vasto spazio santuariale di Mont’e Prama (dal quale provengono altri giganti in pietra), i tre volumi su Le sculture di Mont’e Prama pubblicati in questi giorni da Gangemi hanno notevolmente arricchito l’orizzonte interpetativo, aprendo nuove questioni e nuovi interrogativi sull’<<heroon che cambia la storia della Sardegna e del Mediterraneo>>[1].

Si individuano ora anche, attraverso ulteriori indagini scientifiche, le linee di sviluppo a breve termine, che saranno portate avanti congiuntamente dalla Soprintendenza archeologica per la Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna.

Proprio in occasione dell’incontro di Roma, Mario Torelli ci aveva ricondotto alla geografia e ci aveva fatto notare come l’orizzonte geografico e culturale del ritrovamento dei misteriosi “giganti” sia rappresentato dal Montiferru incombente sul Sinis e dal ruolo che le risorse del territorio debbono aver rappresentato nella fase tardo nuragica, nella prima età del ferro, in un momento che precede immediatamente quella che Alessandro Usai chiama <<la crisi e la degenerazione-dissoluzione (Primo Ferro)>> della civiltà nuragica[2].

Come è noto fin qui si è supposto che il Montiferru prenda il nome da miniere di ferro dell’area vasta Sinis-Montiferru, in particolare dalla possibile presenza sul Rio Siris, sul versante sud occidentale del monte, di miniere di galena argentifera e soprattutto di ferro[3], il cui sfruttamento da parte delle officine metallurgiche tharrensi rimonterebbe almeno ad epoca punica[4], ma che si immaginava avviato già durante il Bronzo Finale, in collegamento alle intraprese mediterranee dei prospectors levantini, Ciprioti e Filistei[5]. Tali miniere sarebbero state sfruttate nel medioevo, quando però si sarebbe verificato un processo di rideterminazione paretimologica di un originario *Mons ferri «Monte del ferro», che lo avrebbe ribattezzato Mons verri «monte del verro (il maschio del maiale)»[6]. I geologi oggi tendono però a negare la presenza di miniere di ferro e segnalano semmai solo piccoli depositi di piombo tra is Arenas – Torre del Pozzo e Santa Caterina nel rio Pishinappiu, cioè proprio sul basso corso del Siris, anche se nella carta IGM quasi tutte le miniere sono indicate come miniere di ferro, causando evidentemente qualche equivoco[7].

Se veramente Mons ferri poté essere l’oronimo di origine romana del Montiferru[8], è plausibile che esso rientrasse pure nella denominazione generale greca di Mainomena Ore in Tolomeo[9] o di Montes Insani[10] del massiccio montano sardo, che partendo proprio con il Montiferru sulla costa centro occidentale, prosegue con il Marghine, il Goceano e giunge alla costa tirrenica a sud di Olbia, dividendo l’isola nel Capo di Sopra e nel Capo d\i Sotto[11]; area particolarmente accidentata, tanto che Floro parla dell’immanitas dei Montes Insani, sui quali si erano rifugiati i Sardi ribelli, sicuramente gli Ilienses, nel corso delle campagne di Tiberio Sempronio Gracco (177-176 a.C.): Sardiniam Gracchus arripuit. Sed nihil illi gentium feritas Insanorumque – nam sic vocatur – immanitas montium profuere[12].

Mario Torelli è arrivato ad ipotizzare che l’area monumentale dei Giganti, con i suoi originali contenuti cultuali votivi e funerari, collocata proprio sulla strada che scendeva dal Montiferru toccando prima Capo Mannu nel Sinis in direzione di Capo San Marco, evitando gli stagni di Cabras, potesse esser collegata ad una frontiera prossima dove i nuragici forse riscuotevano i dazi sui materiali proveniente dall’area Cornuense. Tale ipotesi appare notevolmente rafforzata dopo la pubblicazione dei sorprendenti risultati delle analisi petrografiche, che ora dimostrano che le statue di Mont’e Prama sono state scolpite sulle pietre calcaree prevenienti dal territorio meridionale del Comune di Cuglieri, tra Santa Caterina di Pittinuri e Cornus[13]. Anche il recente articolo di Alessandro Usai ha dimostrato l’esistenza di una specificità culturale del bacino geografico del Sinis con la sua via di attraversamento che vede al centro Mont’e Prama, con caratteri propri, quasi insulari rispetto al continente Sardegna, all’interno di quella <<notevole varietà nelle modalità del popolamento, dell’insediamento e dell’organizzazione territoriale e comunitaria>>: si potrebbero definire alcune categorie quali <<fragilità, instabilità, dinamismo, competizione, capacità di adattamento e reazione, creatività>>[14].

Tenteremo allora di verificare la possibilità di ancorare a quest’area geografica la notizia già nella Fisica di Aristotele (inizio della seconda metà del IV secolo a.C.) relativa alla pratica iatro-mantica del sonno terapeutico che si svolgeva in Sardegna presso gli eroi, para tois erosin, riprendendo un’ipotesi da noi formulata oltre trent’anni fa[15], anche grazie ai risultati della recentissima totale revisione delle fonti effettuata da Ignazio Didu e Giuseppe Minunno[16].

Dobbiamo premettere che diamo per scontato l’atteggiamento dei Greci che guardavano con ammirazione alle costruzioni megalitiche della Sardegna e più in generale alla civiltà nuragica, ma erano convinti che i barbari dell’isola non fossero stati in grado da soli di sviluppare una cultura architettonica tanto evoluta senza l’impulso degli eroi greci. Più in generale, la civiltà nuragica non poteva essere autonoma, senza lo stimolo degli “eroi fondatori” del mito greco, primo tra tutti Dedalo, chiamato dalla Sicilia da Iolao, al quale si tendeva ad attribuire le tholoi nuragiche citate dallo Pseudo Aristotele[17]. Insomma, occorre sottolineare l’uso “politico” dei miti da parte dei Greci e dei Romani, ora per distanziare la Sardegna in una dimensione di alterità barbara (come avveniva con le bithiae di Solino), ora per creare parentele funzionali all’espansione coloniale[18]. È un pre-giudizio che nega il fondamento stesso dell’originalità culturale della “nazione sarda” e che dobbiamo assolutamente tener presente prima di procedere oltre, anche per evitare di confondere osservazioni etnografiche sull’isola (registrate in età storica e accuratamente descritte da Aristotele) con i miti, le leggende e i culti importati dai Greci e forse dai Cartaginesi.

Il sonno terapeutico davanti agli eroi

Se la geografia ha un senso, forse proprio all’area della Sardegna centro occidentale e alla componente tardo-nuragica sembra riferirsi Aristotele nella Fisica quando – secoli dopo – parlava di antiche tradizioni relative al rito dell’incubazione che si svolgeva in passato in Sardegna davanti agli eroi, interrogandosi su cosa sia il tempo, affermando l’inesistenza del tempo se non in rapporto al movimento e alla effettiva percezione da parte del singolo individuo.

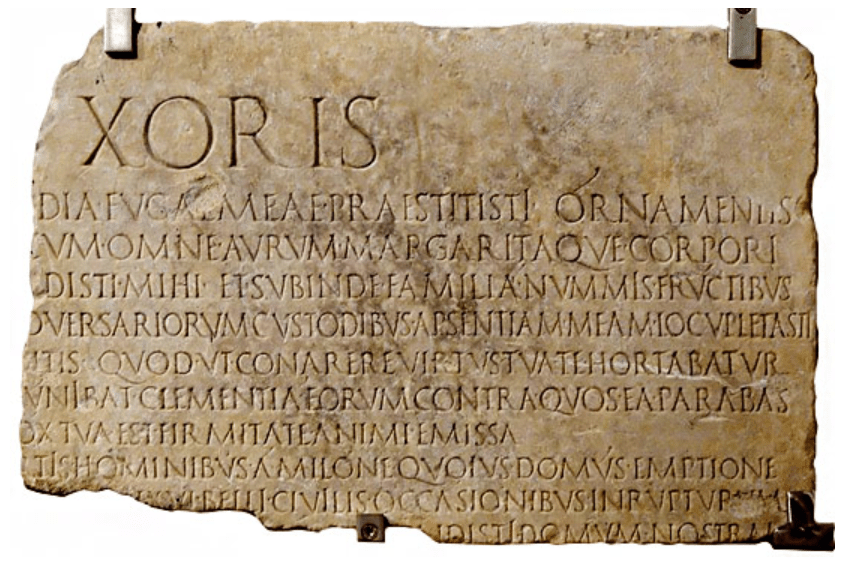

Nella traduzione di Luigi Ruggiu: <<Ma il tempo non è neppure senza mutamento. Quando infatti noi non mutiamo nella nostra coscienza, oppure, pur essendo mutati, ci rimane nascosta, a noi non sembra che il tempo sia passato. Allo stesso modo non sembra che il tempo sia trascorso neppure per coloro che, in Sardegna, secondo la leggenda [secondo quanto alcuni raccontano, tois muthologouménois] dormono presso le tombe degli eroi [in realtà: presso gli eroi, parà tois erosin]: essi infatti uniscono l’”ora” precedente con quello successivo, facendo di entrambi un unico istante, rimuovendo cioè, a causa dell’assenza di percezione [dia ten anasthesian], l’intervallo fra i due istanti. Così come, dunque, se l’”ora” non fosse diverso ma sempre identico e uno, non vi sarebbe tempo, del pari, se tale alterità ci rimane nascosta, non sembra che vi sia del tempo nell’intervallo tra i due. Se dunque la convinzione che non esiste tempo noi l’abbiamo quando non distinguiamo alcun mutamento, ma la coscienza sembra rimanere immutata in uno stesso istante indivisibile; mentre invece, quando percepiamo l’”ora” e lo determiniamo, allora diciamo che del tempo è trascorso; è allora evidente che non esiste tempo senza movimento e cambiamento. È chiaro pertanto che il tempo non è movimento, ma neppure è possibile senza il movimento>>[19]. E Ruggiu precisa: <<Il tempo lo si conosce quando si determina il movimento mediante prima e poi (…). E prima e dopo che sono nello spazio, sono quindi anche nel movimento e nel tempo>>[20].

Appare certo che Aristotele conoscesse attraverso racconti ambientati in Sardegna, forse nella fine dell’età nuragica, una pratica incubatoria antichissima: ci sembra di poter sostenere, emendando la traduzione di Luigi Ruggiu, che il collegamento con la religione dei morti e con le tombe degli eroi non è direttamente affermato da Aristotele. Eppure è senz’altro suggerito dai commentatori del filosofo stagirita. La parafrasi del sofista Temistio di Paflagonia nel IV secolo d.C. sembra ricaldare ad verbum il testo della Fisica, tanto da riprendere il concetto di di “mancanza di coscienza”, dià tèn anaisthesìan. <<Questo è quanto raccontano accada a quelli che in Sardegna si dice dormano presso gli eroi, quando si risvegliano: giacché neppure questi hanno percezione del tempo che hanno consumato nel sonno, ma collegano il precedente “adesso” al successivo “adesso”, e ne fanno un tutt’unico eliminando il frammezzo a causa della mancanza di coscienza (dià tèn anaisthesìan)>> [21]. Pare abbastanza probabile che Aristotele e Temistio alludano ad una condizione psichica indotta dall’assunzione di droghe o doi narcotici, visto che come vedremo il sonno terapeutico si sviluppava per più giorni.

Riprendendo evidentemente fonti più antiche rispetto ad Aristotele, altri commentatori aggiungono dei particolari preziosi: per Giovanni Filopono (VI secolo d.C.) è chiaro che si trattava di un sonno terapeutico, per curare una malattia: <<si raccontava che taluni, essendo malati, si accostassero agli eroi in Sardegna e che guarissero e che accostatisi dormissero per cinque giorni di seguito; quindi, svegliatisi, ritenessero che quello fosse il momento in cui si erano posti accanto agli eroi>>[22].

Tertulliano riferendosi ad Aristotele aveva notizia di <<un certo eroe della Sardegna che libera dalle visioni quelli che giacciono a dormire nel suo tempio>>, dunque un eroe unico capace di allontanare <<le apparizioni spaventevoli>>: Aristoteles heroem quendam Sardiniae notat incubatores fani sui visionibus privantem [23].

Un evidente inquinamento: il mito riferito da Simplicio

C’è chi ha ritenuto di ridimensionare l’importanza della citazione aristotelica sul sonno terapeutico che si praticava presso gli eroi[24], per il fatto che a partire dall’età dei Severi alcuni commentatori finiscono per inquinare la vicenda inserendo forzatamente elementi relativi al mito di Eracle e dei suoi figli 50 figli, gli Iolei, identificati con gli Iolei o i Sardi Pelliti dei Montes Insani[25]. Più precisamente il filosofo bizantino Simplicio, seguendo Alessandro di Afrodisia (III secolo d.C.), esegeta delle opere di Aristotele, commentava nel VI secolo d.C. il passo della Fisica, spostandolo ad ambito greco: egli collegava la notizia aristotelica al mito dei nove figli di Eracle rimasti in Sardegna, i cui corpi restavano non soggetti a putrefazione ed intatti ed apparivano come dormienti, più precisamente offrivano la mostra (fantasìan) di persone solo addornentate: <<ed erano questi eroi in Sardegna. Presso questi a causa di sogni o di qualche altra necessità era naturale che taluni simbolicamente dormissero sonni profondi>>[26]. È significativo il successivo riferimento ad un episodio avvenuto ad Atene, dove il sonno sarebbe stato provocato dall’eccesso di vino e dall’ubriachezza degli officianti le Apaturie, le feste delle fratrie che segnavano il passaggio dalla giovinezza all’efebia: essi avevano perso il senso della successione delle feste, saltando la data della Cureotide, cioè il giorno della tosatura dei bambini nati nell’ultimo anno e iscritti nel registro dei cittadini[27]: <<Dicono infatti – riferisce Eudemo – che essendoci un pubblico sacrificio alcuni banchettassero in una spelonca sotterranea, ed ebbri dormissero fino al giorno, sia loro che i loro servi e che dormissero ancora il resto della notte e poi un giorno ancor fino a notte; svegliatisi infatti come videro le stelle, un’altra notte ancora sopraggiunta, se ne andarono a dormire. Giunto il giorno successivo, come si destarono in relazione a come era stato percepito il tutto, celebrarono la Cureotide in un giorno successivo alle altre feste>>[28].

L’elemento più significativo della tradizione riportata da Simplicio per la Sardegna è il fatto che gli eroi, immobili nella morte, sembravano essi stessi addormentati (per Giuseppe Minunno, sleepers)[29], se i loro corpi restavano non soggetti a putrefazione ed intatti ed apparivano come dormienti, modello comunque del sonno simbolico per coloro che cercavano una guarigione presso gli eroi.

Per queste ragioni Didu acutamente ritiene che siano confluite nella fonte di Simplicio (VI secolo d.C.) due distinti filoni, uno dei quali, di tipo funerario, quello di Iolao (il giovane amico-compagno di Herakles) e dei nove Tespiadi: mito che non è certo originariamente presente nella Fisica di Aristotele. Il passaggio dalla concretezza storica di Aristotele al mito sarebbe avvenuto già nell’età dei Severi, al tempo del commentatore (perduto) Alessandro di Afrodisia e di Tertulliano (che parla del tempio di un solo dio): sono esattamente anni in cui in Sardegna si ricostruiva il tempio del Sardus Pater, in un’area che appare originariamente sepolcrale, nella prima età del ferro.

Le osservazioni etnografiche sulla Sardegna nella Fisica aristotelica (con le varanti rappresentate da Temistio di Paflagonia e Giovanni Filopono) sembrano provenire da fonti ben più antiche del IV secolo a.C. e sono state citate dal filosofo solo cursivamente e in modo incompleto. L’uso dell’espressione tois muthologouménois è emblematica, nel senso che rimanda a vicende ben conosciute da secoli. Proprio quest’espressione ha fatto erroneamente pensare ad un mito greco noto ad Aristotele, che invece intendeva descrivere una pratica etnografica reale, ambientata presso gli eroi, raccontata da fonti precedenti.

Dunque rimane un aspetto di fondo da chiarire, perché il punto di partenza non può essere solo Aristotele, che ammette di citare autori precedenti, che raccontavano vicende lontane nel tempo: insomma lo sforzo interpretativo dei commentatori del filosofo stagirita può essersi spinto più indietro, attingendo a fonti distinte e più antiche, utilizzate per chiarire a distanza di secoli il complesso ragionamento di Aristotele. A mio avviso dobbiamo ammettere <<una conoscenza molto antica e prolungata nel tempo>> dell’etnografia della Sardegna da parte dei Greci. E questo potrebbe aver determinato l’introduzione di elementi mitici originariamente non presenti nel ragionamento del filosofo.

Come si vede, sia Temistio di Paflagonia sia Giovanni Filopono aggiungono ad Aristotele infornazioni nuove (i cinque giorni di durata del rito che comportava una “assenza della presenza”, la malattia dei fedeli, gli incubi notturni ecc.), originariamente non contenute nella Fisica di Aristotele, evidentemente presenti in una fonte più antica alla quale aveva attinto lo stesso filosofo. Quanto alle droghe, non sembra fondato un collegamento con l’erba che provocava il riso sardonio, che conosciamo per la pratica dell’uccisione dei vecchi accompagnata da quelle che Pettazzoni riteneva <<risa inumane>>[30].

Potrebbe essere in qualche modo connesso a quanto scrive Aristotele anche l’ironico giudizio di Cicerone sul trascorrere del tempo in Sardegna, una terra che fa tornare la memoria e ricordare le cose dimenticate. Noi sappiamno che, collocata nell’estremo Occidente, l’isola appariva notevolmente idealizzata, soprattutto a causa della leggendaria lontananza e collocata fuori dalla dimensione del tempo storico. In una lettera del 17 gennaio del 56 a.C., ironizzava sull’otium del fratello Quinto nel suo soggiorno ad Olbia, in un’isola che appariva quasi inserita in una sua dimensione crono-spaziale. Quinto aveva scritto qualche settimana prima per avere informazioni sul progetto della nuova casa disegnato dall’architetto Numisio e sulla riscossione dei crediti dovuti da Lentulo e Sestio per saldare Pomponio Attico: la tranquillità di cui si può godere in Sardegna, l’otium, il modo stesso del trascorere del tempo che si misurava in altro modo, era la migliore cura contro le amnesie, faceva ricordare le cose dimenticate: sed habet profecto quiddam Sardinia adpositum ad recordationem praeteritae memoriae[31].

Se veramente Cicerone teneva sullo sfondo la notizia aristotelica, dandola per scontata, a maggior ragione poteva citare argutamente l’episodio di un secolo prima, quando Tiberio Sempronio Gracco si era improvvisamente ricordato solo dopo esser arrivato a Karales di non aver seguito l’esatta procedura nello svolgimento dei comizi elettorali per i nuovi consoli, subito revocati e non rieletti nelle elezioni suppletive, autoaccusandosi di aver effettuato in modo irregolare l’auspicium, l’esame del volo degli uccelli, per due volte dallo stesso auguraculum, dallo stesso punto di osservazione, dopo esser entrato e uscito dal pomerio. Si capisce la soddisfazione degli aruspici etruschi ma anche il commento caustico di Cicerone.[32] Ma ovviamente in età romana la riflessione sulla natura e la durata del tempo è profondamente rinnovata[33].

Se Aristotele, come sostiene Didu seguendo proprio le posizioni di Raffaele Pettazzoni, intendeva dare una descrizione scientifica e realistica di una pratica iatro-mantica effettivamente documentata in Sardegna, egli doveva descrivere un rito animistico più antico, fose risalente alla fine dell’età nuragica, che si celebrava presso le tombe di antenati eroi divinizzati, senza alcun contatto con la vicenda della mitica colonizzazione dei Tespiadi; la confusione potrebbe esser attribuita allora ad alcuni dei commentatori di Aristotele, caduti in un vero e proprio <<equivoco>>, mischiando a osservazioni etnografiche reali il mito greco dei Tespiadi.

Si può concordare con Didu su gran parte del ragionamento ma dobbiamo ammettere che il numero di nove sia in realtà un’inversione del racconto mitico nel quale è stabilito che dei cinquanta Tespiadi, arrivati all’età virile solo quarantuno partissero per la Sardegna, sulle navi costruite da Eracle; infatti, sette restarono a Tespie, due si fermarono a Tebe (tre secondo lo Pseudo Apollodoro)[34]: e proprio Tebe era celebre per ospitare il culto di Iolao defunto; alcuni poi forse dalla Sardegna si ritirarono a Cuma[35]. Sulla questione è utile sia il capitolo di Laura Breglia Pulci Doria, pur con qualche imprecisione, su Il culto di Iolao e l’incubazione[36] e soprattutto il successivo recentissimo intervento di Giuseppe Minunno[37]. Se osserviamo un poco a distanza tutta la vicenda, registriamo l’alternanza tra 9 e 10 per il numero dei figli di Eracle che non avrebbero raggiunto la Sardegna e tra 41 e 40 il numero dei capostipiti del popolo sardo degli Iolei, alcuni dei quali però si sarebbero trasferiti in Campania; da qui l’incertezza sul numero degli eroi rimasti in Sardegna, che è stata ben messa in evidenza da Ignazio Didu.

Sardi, Nasamoni, Getuli e Augilae africani

In ogni caso, chi si affidava al sonno per Aristotele non erano i nove figli di Eracle addormentati (sleepers), il cui collegamento al passo aristotelico è sicuramente erroneo, ma semmai erano i frequentatori sardi del santuario, per i quali si può facilmente immaginare contatti con le culture e le tradizioni funerarie nord-africane. Si potrebbe allora pensare all’antica religiosità nuragica di lunga durata confluita, secondo Pettazzoni[38], più tardi anche nel culto salutifero di Merre, interpretato come Eshmun, Esculapio e Asclepio a S. Nicolò Gerrei[39].

A questo riguardo si possono fare riscontri con terrecotte figurate della prima età romana dal tempio di Esculapio a Nora (Punta ‘e su coloru) che rappresentano un devoto dormiente avvolto tra le spire di un serprente[40], un elemento che apparentemente è comune con il Nord Africa punico, nell’ambito di quei rapporti culturali con la riva sud del Mediterraneo che appartengono non al mito ma alla realtà storica (pensiamo al serpente fittile da Cartagine esposto al Museo del Bardo di Tunisi) [41]. Le terrecotte figurate di Nora non possono essere collegate, come fa Salvatore Settis, all’ <<immagine dei figli di Laocoonte>>[42]: Simonetta Angiolillo rivaluta l’interpetazione originaria di Gennaro Pesce[43], che ritiene <<valida e ben suffragata dai confronti finora avanzati a livello figurativo con la stele di Oropos e, a livello letterario, con il racconto della guarigione di Pluto in Aristofane>>[44]. Pur in periodo tardo-repubblicano, si tratterebbe <<di una iconografia originale, che si rifà ad una tradizione e a un culto ben consolidati nel mondo greco e da questo passati in area punica e italica>>; segnatamente a quest’area rinvierebbe <<l’uso, largamente attestato nei santuari italici, di dedicare ex voto in terracotta raffiguranti il devoto, oltre al linguaggio formale e ad alcuni dettagli iconografici quali la resa dei capelli>>[45].

Didu giustamente avvicina l’incubazione praticata in Sardegna a quella testimoniata già nel V secolo a.C. per i Nasamoni africani che secondo Erodoto seppellivano i loro morti seduti[46], esattamente come nelle sepolture a pozzetto semplice dell’area settentrionale di Mont’e Prama, ad Antas e a Su Bardoni[47]: i Nasamoni – scrive Erodoto – praticano la divinazione recandosi presso i sepolcri degli antenati e addormentandosi su di essi dopo aver pregato: ognuno poi utilizza come vaticinio la visione che ha avuto in sogno[48]. A parte le suggestioni che il passo erodoteo propone per chi studia le relazioni e gli scambi di popolazione tra Sardegna e Nord Africa nei primi decenni dell’occupazione cartaginese dell’isola, sembra rilevante il riferimento ai sepolcri degli antenati per la pratica dell’incubazione presso i Nasamoni, un dato che forse potrebbe consentire di valorizzare ulteriormente la notizia aristotelica, se non altro in termini di livelli cronologici, se Aristotele ha potuto utilizzare fonti di almeno V secolo che conoscevano dall’interno la Sardegna cartaginese[49].

Nel recente articolo su Gli inumati nella necropoli di Mont’e Prama, Ornella Fonzo ed Elsa Pacciani precisano che è ora possibile definire il tipo di deposizione e <<di confermare che i defunti venivano seduti sul fondo dei pozzetti con le ginocchia riportate verso il petto e le caviglie spesso incrociate, le braccia più o meno flesse al gomito e le mani riportate davanti al torace. Il cranio doveva inclinarsi verso il petto, per poi disarticolarsi e ricadere nello spazio fra l’addome e le cosce>>[50]. E Marco Minoja precisa che tale deposizione doveva avvenire <<dopo la cessazione del rigor mortis, che corrisponde a qualche giorno dopo il decesso>>[51].

Molte altre comparazioni sono evidentemente possibili: allo stesso modo gli Augilae vicini ai Nasamoni per Pomponio Mela praticavano un rito che collegava la religione dei morti con il sonno apportatore di visioni divinatrici: Augilae manes tantum deos putant; per eos deierant, eos ut oracula consulunt, precatique quae volunt, ubi tumulis incubuere, pro responsis ferunt somnia[52]. Vd. anche Plinio il vecchio: Augilae inferos tantum colunt[53]. Già Pettazzoni indicava il <<carattere spiccatamente ordalico e quindi magico>> del giuramento prestato dagli Augilae sui defunti (se intendiamo per eos (manes) dei erant non dei erant, che pure appare lectio facilior) e richiamava il tema dell’incubazione e della profezia presso i Nasamoni[54].

Secondo Ignazio Didu l’accostamento sarebbe abbastanza problematico, perché se per il Pettazzoni, era spiegabile in una comune sfera di <<pensiero religioso primitivo>>, in realtà <<le finalità appaiono divergenti: da un lato (vedasi Tertulliano) si trattava di liberarsi dalle visioni, dall’altro di una ricerca di “sogni rivelatori”>>, comunque con una finalità profetica e mantica[55]. Che in realtà le due cose si debbano saldare in realtà ce lo ricorda Cicerone nel Cato Maior de senectute interpretando Senofonte, quando osserva che nulla è tanto simile alla morte quanto il sonno; e gli animi di coloro che dormono mostrano massimamente la loro natura divina: infatti quando sono rilassati e liberi riescono a prevedere molte cose future; dal che si comprende come essi diventeranno, quando saranno sciolti del tutto dai legami dei corpi: iam vero videtis nihil esse morti tam simile quam somnum. Atque dormientium animi maxime declarant divinitatem suam; multa enim, cum remissi et liberi sunt, futura prospiciunt. Ex quo intelligitur quales futuri sint, cum se plane corporis vinculis relaxaverint. Ed è per questo che Ciro il Grande in punto di morte avrebbe chiesto di essere venerato come un dio, sic me colitote, inquit, ut deum[56].

La caratterizzazione dei Sardi Pelliti è avvicinata a quella dei Getuli Africani da Varrone, per il quale si trattava di tribù (nationes) di pastori vestiti di pelli di capra[57]. I Getuli per Sallustio non conoscevano ancora nel II secolo a.C. neppure il nome dei Romani: un genus hominum ferum incultumque et eo tempore ignarum nominis Romani.[58] E Consentio, citando alcune espressioni straniere entrate abitualmente nel lessico latino, avvicina la mastruca, il vestimentum Sardorum portato dai Pelliti, ai magalia, cioè alle Afrorum casae[59].

Sappiamo che Silio conosceva la migrazione delle popolazioni libiche, sintetizzate nel mito di Sardus, figlio di Eracle libico-Maceride (rappresentato con un copricapo di penne analogo a quello dei Nasamoni Africani)[60], nell’ambito di quella che Pettazzoni chiamava la <<connessione etnica sardo-africana>>[61], una vicenda che Ignazio Didu ritiene derivi da fonti pre-sallustiane come testimonia Pausania, che pure non ignora il fatto che gli Iliei della Sardegna <<assomigliano ai Libi nell’aspetto fisico e nell’arnatura e in tutto il regime di vita>>[62]. Più in generale, appare davvero fertile il tema del rapporto dei Sardolibici isolani con la Numidia, la loro terra d’origine almeno a partire da Ellanico di Mitilene e dal V secolo a.C.

Le tombe dei giganti

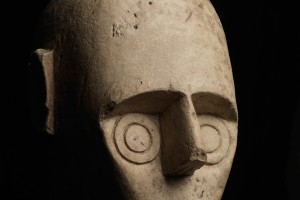

Per la Sardegna si è pensato in passato che la pratica incubatoria di tipo magico e animistico descritta da Aristotele e dai suoi commentatori potesse svolgersi sul bancone dell’esedra delle tombe dei giganti[63]. L’ipotesi è ancora valida, anche se la denominazione dei monumenti funerari dell’età nuragica risulta moderna e compare già con La Marmora nei primi decenni dell’Ottocento[64]. Del resto le tombe dei giganti sono sepolture collettive, anche se la presenza di una sorta di altare nella testata del corridoio ha fatto pensare ad alcuni superficiali interpreti a una sorta di cuscino sul quale il gigante sepolto (o addormentato ?) poggiava il capo. In realtà, se stiamo alla lettera del passo della Fisica, Aristotele non parla di tombe ma di eroi, evidentemente statue ai cui piedi doveva svolgersi il rito terapeutico: ci rendiamo conto che la suggestione di pensare al santuario di Mont’e Prama può apparie una forzatura, ma è fortissima. Meno valore ha la notizia di Tertulliano, che pure parla di un tempio (un fanum) di un eroe e non di una tomba, per cui andrebbe esclusa per il sonno terapeutico l’esedra di una tomba dei giganti di età nuragica, che appunto ha carattere “collettivo”. Non possiamo però trarne la conclusione che effettivamente l’incubazione veniva praticata all’interno di un tempio, in un ambiente chiuso.

Oggi gli scavi di Mont’e Prama aprono un’altra prospettiva, che si rivela davvero promettente. Per rendere esplicito il problema, c’è da valutare l’ipotesi che i Greci che hanno dato alla Sardegna il nome di Ichnussa o Sandaliotis (che presuppone una visione “a volo d’uccello”, magari con gli occhi mitici di Dedalo o di Talos) abbiano potuto osservare la sfilata di arcieri, pugilatori, guerrieri con scudo rotondo tardo-nuragici di Mont’e Prama presso un santuario e ormai oggetto di culto[65]. Statue lavorare nel calcare di Cornus e collocate presso le tombe di un gruppo di inumati prevalentemente giovani o adolescenti[66]: <<la categoria quasi esclusivamente rappresentata è dunque quella dei maschi giovani (…) caratterizzata da robustezza, tono muscolare, abitudine allo sforzo, concentrazione dell’attività in azioni selezionate a carico delle braccia e delle gambe, tutte caratteristiche che rivelano una gioventù vigorosa e verosimilmente atta all’uso delle armi>>[67].

Né va sottovalutato il tema della profezia praticata presso i Nasamoni, che sembrerebbe sottesa in Sardegna dal recente ritrovamento (2014) tra i giganti della statua sul modello del bronzetto rinvenuto a Vulci in Etruria (Mandrione di Cavalupo), che Lilliu interpretava come un sacerdote tardo nuragico ma che oggi viene inteso come un tipo originale di pugilatore.

Proprio a questo proposito, Didu e Minunno pongono indirettamente un’obiezione che vorrei esplicitare: se Simplicio parla di un sonno che misteriosamente avvolgeva anche i nove (o quarantun) Tespiadi, come si può ammettere che le statue di Mont’e Prama possano rappresentare gli eroi <<dormienti o simili a dormienti oltre la morte>>, dal momento che le statue li mostrano in realtà pienamente combattivi, addirittura nell’atto di addestrarsi in un ginnasio, all’esterno magari di un heroon coperto ? L’obiezione ha un suo fondamento reale, ma allora dovremmo ammettere che Aristotele parlava proprio dei Tespiadi, il che è assolutamente impossibile, visto che viceversa il tema è quello del rapporto tra natura e cultura, tra mito e realtà di una pratica etnografica magari fraintesa a distanza di secoli. Conclusivamente ci piace citare le parole di C. Kerényi il quale nel 1950 commentava come si determina <<l’incontro con una più alta forma d’esistenza, l’esistenza al di fuori del tempo, al di sopra della vita e della morte>>[68]. Forse <<i nove eroi sardi incarnavano questa specie di esistenza, in statue o in configurazioni naturali interpretate come eroi morti o anche indipendentemente da ogni raffigurazione>>, anche se Didu sostiene che non può essere aprioristicamente escluso che <<l’ambito di M. Prama abbia conosciuto rituali riconducibili all’incubazione, vista la sacralità dell’insiene, nel più generale contesto di una ideologia funeraria diffusa>>; ma si tratterebbe di una <<ipotesi aggiuntiva e non convincente>>.

Gli Iolei-Iolaeis-Iolenses greci

A spiegare comunque il travisamento dell’infornazione aristotelica può forse aver contribuito la collocazione geografica dello spazio santuariale di Mont’e Prama, posto sulla strada che arrivava nel Sinis da Gourulis nea, Cuglieri, nuova in relazione alla Gourulis palaià, Padria: la loro storia apparentemente si intreccia con la vicenda mitica dei 50 figli di Eracle raccontata in età cesariana da Diodoro Siculo, arrivati in Sardegna interpretando un oracolo di Apollo di Delfi. Essi, secondo Pausania il Periegeta (che scriveva nell’età degli Antonini), avrebbero fondato in Sardegna Olbìa; gli Ateniesi, guidati da Iolao padre assieme ai Tespiadi, contemporaneamente avrebbero fondato Ogrùle o Agraulé-Agrulé, che gli studiosi tradizionalmente avvicinano alla Gourulis palaià del geografo alessandrino Tolomeo (forse a Padria nel Meilogu, dove è documentato un santuario di Eracle) e alla Gourulis nea del Montiferru[69]. A questo mito sarebbero collegate le città sarde, di impossibile localizzazione, di Erakleia e Thespeia di Stefano Bizantino.

Non sappiamo quanto fosse radicata una tale localizzazione. Eppure, breve distanza dalle due Gouroulis si collocano, sui Montes Insani del Montiferru o del Marghine, i Sardi Pelliti ricordati da Tito Livio come alleati di Hampsicora[70], identificati con gli Ilienses, che i Romani invece immaginavano originari di Ilio, compagni di Enea dopo la fuga da Troia in fiamme. Proprio nelle vicinanze di Cornus Tolomeo colloca i Kornénsioi oi Aichilénsioi; la tradizione manoscritta è incerta (anche Aigichlàinoi, Aigichlainénsioi), ma il testo può essere forse interpretato con riferimento ai Cornensi coperti di pelli di capra, se il secondo componente dell’etnico non allude a Gurulis, nel senso di Gurulensioi, ma contiene la radice della parola aix, aigós “capra”: andrebbe dunque inteso con riferimento ad una tribù locale interna rispetto a Cornus, caratterizzata per il fatto che i suoi componenti erano vestiti di pelli di capra. Insomma, Tolomeo quando collocò sulla carta le città e i popoli della Sardegna conosceva profondamente il mito e pensò necessario valorizzare il legame che univa Kornos e i Kornensioi ai vicini Sardi Pelliti, che indossavano la caratteristica mastruca.

Occorre forse rivalutare il peso della presenza di tradizioni greche sulla Sardegna in età arcaica, come testimoniano i nesonimi delle isole circumsarde e la denominazione di Ichnussa o Sandaliotis attribuita dalla marineria massaliota o siracusana a Sardò, la Sardinia dei Romani[71]. Certo non può escludersi che alcuni toponimi (ad es. Herakleus nesos, Kallodes nesos, Molibodes Nesos, Leberides nesoi) siano solo la versione greca di nomi latini, ma questo non è possibile ad esempio per il tolemaico Korakòdes limén, oggi Su Pallosu, il porto frequentato dai cormorani, a Sud di Cornus. L’interesse di Siracusa per le coste sarde, forse documentato dalla presenza dei Siculensioi nella Sardegna sud-orientale, potrebbe addirittura precedere la fondazione di Olbia alla metà del IV secolo a.C. da parte dei Cartaginesi, il che pone il problema della presenza del toponimo greco, del connesso culto di Ercole cacciatore del leone nemeo, del mito dei Tespiadi (in particolare dei gemelli Hippeus e Antileone figli della tespiade Prokris) e del recente ritrovamento di materiale arcaico ad Olbia e nella pianura retrostante[72].

Fu Iolao e non Aristeo, come pure risultava da una tradizione nota a Sallustio e a Pausania[73], a far venire Dedalo dalla Sicilia: l’artista cretese costruì numerose e grandi opere, che da lui si chiamarono dedalee, ancora conservate al tempo di Diodoro: questi erga pollà kai megàla mèchri tòn nun kairòn diamènonta, strutture grandi e numerose, opere restate fino al nostro tempo, edificate da Dedalo in Sardegna. Anche l’anonimo autore del De mirabilibus auscultationibus, uno scritto pseudo-aristotelico forse dell’età di Adriano, ricorda come Iolao e i Tespiadi fecero edificare costruzioni realizzate secondo «l’arcaico modo dei Greci» e tra esse edifici a volta di straordinarie proporzioni. Giovanni Ugas ha da molti anni incentrato la sua attenzione sul rapporto fra la cronologia mitica di Dedalo e la costruzione dei nuraghi. Scrive Ugas nell’Alba dei Nuraghi che le <<tradizioni letterarie antiche concernenti la costruzione dei nuraghi e delle altre coeve opere dell’architettura protosarda ad opera di artisti riconducibili ad ambito egeo minoico e miceneo>> affidano a Dedalo un valore simbolico, ripotandoci al tempo dei protonuraghi, implicitamente riconoscendo <<la perizia degli architetti protosardi nell’edificare <le> tholoi e le connessioni dell’architettura sarda con quella egea>>, con <<una datazione pienamente coerente con le ricerche archeologiche attuali>>[74].

Silio Italico conosce i Tespiadi e Iolao, un mito centrale non solo in Diodoro Siculo ma anche in Pausania e nelle loro fonti, che appaiono più antiche di quanto fin qui non si sia immaginato e riferisce infine il mito di Aristeo, figlio del dio della luce (Apollo) e della ninfa Cirene. Noi sappiamo che la vicenda di Aristeo va collegata all’arcaica età dei Lapiti e dei Centauri: egli sarebbe stato il primo eroe greco a raggiungere la Sardegna, introducendo la coltura degli alberi da frutto, la raccolta del miele e l’allevamento delle api, il vino, l’olio, in una terra che ancora non conosceva le città. La rotta da lui seguita per raggiungere l’isola dalla Grecia sarebbe quella dei Micenei, attraverso le Cicladi, Creta e la Cirenaica infine la Sicilia: Cyrenen mostrasse ferunt nova litora matrem (v. 369), partendo ancora una volta dal Nord Africa. Pausania avrebbe rimesso le cose a posto, denunciando l’incongruenza cronologica, almeno a livello di cronologia mitica, della sua fonte, che è diversa da quella impiegata da Diodoro Siculo e che è sicuramente pre-sallustiana.

La tomba di Iolao padre in Sardegna

Ci sono nelle fonti numerosi riscontri che incatenano l’antica vicenda mitica greca degli Iolei ad epoca ellenistica, comunque ben prima della seconda guerra punica, quando Annibale giura l’alleanzza con Filippo V di Macedonia anche in nome del dio Iolao: come è noto Polibio nel VII libro delle Storie racconta che, subito dopo la battaglia di Canne, Annibale rinnovò il giuramento contro i Romani che il padre Amilcare gli aveva fatto fare bambino, a nove anni, nel tempio di Saturno a Cartagine. Gli dei chiamati a testimoniare sono per parte macedone Zeus, Era, Apollo; per parte cartaginese il Genio di Cartagine (il Daímon Karchedoníon, sicuramente la dea Tanit), il mitico progenitore Melkart-Eracle e Iolao, l’eroe che secondo il mito greco aveva colonizzato la Sardegna assieme ai 50 figli che Eracle aveva avuto dalle 50 figlie del re Tespio: da questo dio, assimilato a Sid ed al Sardus Pater, <<deus patrius>> capace di sostituire <<all’idea di tribù l’idea di nazione>>, avrebbe preso il nome il popolo barbaricino degli Iolei-Iolaei da un lato e Ilienses-Ili dall’altro, che invece Pausania, interpretando una tradizione romana già in Sallustio, distingue nettamente. Da Iolao deriverebbe il nome delle <<regioni Iolee>> attribuito ad alcune aree della Sardegna nell’età imperiale romana, mentre <<Iolao è fatto oggetto di venerazione da parte degli abitanti>>, ancora ai tempi di Pausania[75].

Il ricordo di Iolao nel giuramento di Annibale richiama la saga greca dei Tespiadi, che il mito voleva sicuramente sepolto nell’isola, in un heroon che le fonti considerano eretto su una vera e propria tomba-santuario: per Solino (metà III secolo d.C.) <<Iolenses a eo dicti sepulcro eius templum addiderunt, quod imitatus virtutem patrui malis plurimis Sardiniam liberasse>>[76]. Gli ultimi studi hanno confermato che il mondo greco ammetteva che l’heroon di Iolao a Tebe davanti alle Porte Pretidi (la porta d’ingresso alla rocca Cadmea, dalla quale si accedeva alle tombe a camera micenee della città, oggi Megalo Kastelli) era solo un cenotafio davanti al quale secondo Aristotele i soldati del battaglione sacro, eromenoi ed erastai, giuravano mutua fedeltà in battaglia[77]:: secondo una tradizione conosciuta da Pindaro[78], le feste che si celebravano presso la tomba comune di Amphtryon e di Iolaos prendevano il nome di Iolaeia e di Herakleia[79]. Pausania precisa: <<c’è anche il ginnasio che ha il nome da Iolao e inoltre uno stadio e un tumulo di terra come quelli di Olimpia ed Epidauro; qui viene anche mostrato un santuario di Iolao. Che lo stesso Iolao sia morto in Sardegna insieme agli Ateniesi e ai Tespiesi che erano andati con lui lo ammettono anche i Tebani>>[80].

Nell’immaginario greco, quello di Iolao era un heroon leggendario ormai distrutto, che doveva ricordare un <<demiurgo nazionale>> tradotto dai Greci per proteggere il corpo di un benefattore defunto, un dio che aveva conosciuto la morte o un morto deificato: il mistero della morte in un santuario si allontana non poco dalla realtà archeologica di un complesso come quello di Mont’e Prama, dove secoli prima non avevano sfilato dei Sardi Pelliti, coperti con la mastruca, ma arcieri, lottatori, pugilatori addestrati nelle palestre (i gymnasia sardi del mito?), di una nazione ancora non soggetta al predominio cartaginese o romano, forse assistiti da sacerdoti. Come dimenticare Diodoro ? <<Iolao, allora, sistemate le cose relative alla colonia e fatto venire Dedalo dalla Sicilia, eresse molte e grandi costruzioni che permangono fino ai tempi d’oggi e sono chiamate dedalee dal loro edificatore. Costruì anche ginnasi grandi e magnifici, kaì gumnàsia megàla te kaì polutelè, ed istituì tribunali e quant’altro contribuisce al vivere felice>>[81]. E ancora: <<Iolao, il nipote di Eracle messo a capo dell’impresa, presone possesso (della Sardegna) fondò città degne di nota e, divisa in lotti la terra, denominò le genti da se stesso, Iolee, edificò inoltre ginnasi e templi agli dei ed ogni cosa benefica per la vita umana, cose delle quali fino a questi tempi permane memoria>>[82]. Molte sono le fonti che ci informano sul culto di Eracle e di Iolao nelle palestre greche. Un heroon ormai distrutto, quello di Iolao, <<demiurgo nazionale>> tradotto dai Greci, che – se dovesse coincidere con Mont’e Prama – sarebbe collocato al piede meridionale del Montiferru, comunque a poca distanza dal sito dove Livio avrebbe localizzato lo scontro tra Hostus e Toquato, se si precisa che l’urbs Cornus era caput eius regionis, capoluogo della regione nella quale si era svolta la battaglia.

Iliei, Ilieis, Iliesi, Ilienses Troiani consanguinei dei Romani

Che le due tradizioni, originariamente distinte, si siano incrociate è sicuro: Pausania (e prima di lui Sallustio) conosce da un lato la vicenda (greca) degli Iolei, i compagni di Iolao giunti in Sardegna, e quella, romana, degli Ilieis-Ilienses, che compaiono in Livio solo a partire dal 181 a.C. e che ora localizziamo nel Marghine-Goceano[83]: <<caduta Ilio, un certo numero di Troiani scampò e tra questi, quelli che si salvarono con Enea; una parte di questi, trasportata dai venti in Sardegna, si congiunse agli Elleni che già vi abitavano. Ma fu impedito ai barbari di venire a battaglia con Greci e Troiani; infatti erano equivalenti in tutto l’apparato militare e il fiume Thorso che scorreva nella regione incuteva ugualmente ad entrambi il timore del guado>>[84]. Si tratta di una vicenda mitica nata sicuramente tra il 234 e il 146 a.C., dunque tra il probabile trattato di Tito Manlio Torquato che fissava il confine tra Roma e Cartagine alle Arae Neptuniae e la distruzione di Cartagine, se Servio commentando Virgilio avrebbe ricordato gli scogli dedicati a Nettuno dove i Punici ed i Romani avrebbero firmato un trattato di pace, dopo l’occupazione romana della Sadegna: ibi Afri et Romani foedus inierunt et fines imperii sui illic esse voluerunt[85]. Insomma, il mito degli Iliei (= Ilienses) della Barbaria sarda come lo leggiamo in Pausania potrebbe esser stato sistemato cronologicamente prima delle grandi rivolte in Sardegna e potrebbe in gran parte ascriversi direttamente al XII libro degli Annales di Ennio oppure al IV libro delle Origines di Catone. Insomma, solo nel II secolo a.C., i Romani tentarono di favorire un’assimilazione dei Sardi nella romanità e spiegare la straordinaria civiltà nuragica alla luce di una mitica origine troiana, che imparentava i Sardi con Enea, abbandonando così la tradizionale visione greca imperniata su Eracle e i suoi figli, accompagnati da Iolao. In questa visione, sembra possibile scorgere l’azione di Catone, ostile alla grecità[86]. Il mito delle origini troiane è troppo noto, così come la sua utilizzazione strategica da parte romana nell’ottica dell’espansione nella penisola e nei territori extra italici, in particolare in una grande provincia transmarina come la Sardegna nei primi decenni del II secolo a.C. Il tentativo era quello di utilizzare leggende locali o leggende ellenistiche già esistenti, al fine di creare un apparentamento etnico tra Romani e alcune genti o città tale da giustificare rapporti di alleanza, utili ai fini di azioni militari di conquista o di assoggettamento di popoli e territori. Ma nel racconto del Bellum Sardum di Livio riscontriamo un vero e proprio rifiuto del mito greco degli Iolei, che non sarebbe sorprendente se venisse da Catone.

Dunque i Romani hanno utilizzato e se si vuole strumentalizzato nel corso dell’occupazione della Sardegna leggende più antiche della diaspora troiana.

In occasione del recente Convegno di Cuglieri sulla Sardegna romana, credo che abbiamo dimostrato che la narrazione del Bellum Sardum del 215 a.C. riflette fatti storici reali e che deriva dalle Origines di Catone, che sempra fare di Hampsicora e Hostus due sardi-libici alleati dei Sardi Pelliti e dagli Annales di Ennio, che invece fa di Hampsagoras e di suo figlio due esponenti del popolo degli Ilienses-Teucri della Barbaria, imparentati con i Romani attraverso Enea e i profughi troiani approdati sull’isola dopo esser stati sbattuti dalla tempesta attorno alle Arae Neptuniae, a occidente di Trapani. Fu proprio Ennio a tradurre la hierà anagraphé, la sacra historia del siciliano Evemero di Messene e a portarla a conoscenza dei Romani attorno al 180 a.C. Evemero idealizzava l’isola di Pancaia, sede di una repubblica ideale: uno stato collettivistico, gestito da sacerdoti-artigiani, coltivatori e soldati. Evemero immaginava razionalisticamente che gli dei erano stati in passato degli eroi, ai quali sulla terra e in vita veniva attribuita un’adorazione divina. Se veramente c’è il rischio di una mitizzazione di fatti reali, allora dovrebbe derivarne di conseguenza l’ipotesi che il poeta Ennio in persona abbia mitizzato la guerra alla quale aveva partecipato e abbia travisato volutamente gli avvenimenti da lui vissuti in Sardegna, evemeristicamente chiamando le divinità ad affiancare i combattenti vittoriosi: questa sarebbe un’ottima spiegazione per l’inverosimile intervento di Apollo che compare solo nella versione di Silio Italico che risale proprio ad Ennio e poi a Sallustio.

Possiamo per un momento pensare al tempio del Sardus Pater ad Antas, in quello che è veramente il luogo alto dove è ricapitolata tutta la storia del popolo sardo nell’antichità, nelle sue chiusure e resistenze, ma anche nella sua capacità di adattarsi e confrontarsi con le culture mediterranee. Il collegamento con un culto funerario di bronzo finale-prima età del ferro potrebbe essere testimoniato ad Antas come a Mont’e Prama dalla necropoli con le arcaiche sepolture a pozzetto analoga a quella di Su Bardoni[87]. Significativo appare il collegamento con l’area mineraria vicina.

E’ necessario far riferimento alla statua metallica di Sardus collocata dai Barbari dell’Occidente, i Sardi, nel santuario di Apollo a Delfi. Scrive Pausania il periegeta, richiamando il ruolo della Pitia nella colonizzazione della Sardegna.: <<Dei barbari d’occidente, le genti di Sardegna inviarono (a Delfi) una statua di bronzo del loro eponimo (Sardus Pater)>>[88]. Pausania non colloca nel tempo questo avvenimento, che però sarà più comprensibile se si pensa al ruolo dell’oracolo panellenico di Delfi nel corso della guerra annibalica e all’antica azione del santuario greco nell’espansione verso l’occidente barbarico, nel rapporto tra natura e cultura.

Significativa è poi la citazione da parte di Silio Italico dei Teucri-Ilienses dopo la distruzione di Troia, alleati di Annibale nello scontro di Cornus: dice Silio che affluirono in Sardegna <<anche i Troiani dispersi sul mare dopo la caduta di Pergamo e costretti a stabilire lì le loro dimore>>)[89]. Ma i Troiani non sono Greci, come si è osservato. Se veramente la leggenda delle origini troiane degli Ilienses va collocata cronologicamente in epoca successiva alla conquista romana della Sardegna ma prima della distruzione di Cartagine, tra il 234 ed il 146 a.C., siamo evidentemente di fronte ad una tradizione più recente rispetto a quella ellenistica, che ugualmente aveva tentato di appropriarsi delle monumentali testimonianze della civiltà nuragica ed aveva collegato di conseguenza il popolo della Barbaria Sarda ad Iolao, il nipote e compagno di Eracle, attribuendo a Dedalo la costruzione dei Daidaleia, le torri nuragiche[90].

Le stratificazioni dei miti

Ci sembra che sia allora posibile sintetizzare il sovrapporsi e l’intrecciarsi nel tempo di tre distinti miti.

Innanzi tutto il mito di Eracle, Iolao Padre, i Tespiadi, eponimi del popolo sardo degli Iolei-Iolaei, un mito funzionale agli interessi greci di VI secolo per sostenere la fondazione di colonie sulle coste di Ichnussa-Sandaliotis. Piero Meloni, avviando nel 1942 questo filone di studi, arrivava a sostenere che forse tracce del culto di Iolao sopravvivevano in Sardegna, perché il mito dell’eroe potrebbe ricordare l’arrivo di elementi greci che importarono il culto di Iolao da Tebe e dalla Sicilia, in epoca assai precedente alla prima grande colonizzazione occidentale dell’VIII-VII secolo a.C.

Successivamente il mito del Sardus Pater figlio di Maceride africano, <<il deniurgo benefattore>>, che però sostanziamente riconosce l’apporto di popolazioni libiche in Sardegna: viene collegato col Sid punico ed è in rapporto con l’arrivo di colonizzatori numidi in Sardegna, alle orgini della vicenda di Hampsicora. Il mito che appare rifunzionalizzato nell’età di Ottaviano e innalzato sul piano religioso ad Antas, attorno ad un’area sepolcrale: per Pettazzoni egli avrebbe <<i tratti dell’essere supremo, padre della nazione, guaritore delle malattie, difensore della lealtà, punitore dello spergiuro>>, anche se il tempio nascerebbe da una tomba per <<quel processo storico che dal culto dell’avo attraverso al culto dell’eroe assurge al culto del dio>>[91].

In terzo luogo, infine, il mito dei nostoi troiani, dell’arrivo in Sardegna di Teucri, collocati sulla sponda destra del Tirso al confine con la Barbaria, staccatisi da Enea dopo il naufragio alle Arae Neptuniae e provenienti da Troia: un mito collegato con l’esigenza romana di inizio II secolo a.C. di creare una parentela etnica tra Sardi e Romani: un obiettivo apparentemente legato alle figure di Ennio e Catone, per le vantate origini troiane di Hampsagoras, dunque la sua appartenenza al popolo degli Ilienses della Sardegna (namque, ortum Iliaca iactans ab origine nomen: fiero del nome che faceva derivare da Troia), affermata da Silio attraverso fonti molto più affidabili e concrete di quanto non si sia immaginato. In particolare l’origine troiana è sottolineata dal richiamo ai Teucri effettuata da Silio ai vv. 361-362.

Apollo e Dioniso

Per inciso si osservi che l’emergere prepotente di Apollo non è un fatto isolato nel mito: la freccia che uccide Hostus si voleva fosse stata forgiata sul Rodope, un monte che prende il nome dalla sposa di Apollo, madre di Cicone; e Apollo era anche lo sposo di un’altra ninfa, Cirene, madre di Aristeo, l’eroe che dopo la morte del figlio Atteone nato da Autonoe avrebbe colonizzato per primo la Sardegna, seguendo le istruzioni ricevute proprio dalla madre ninfa. E fu la Pizia, l’oracolo di Apollo a Delfi ad indicare ad Eracle la via della Sardegna per i figli avuti dalle 50 Tespiadi: per Diodoro secondo l’oracolo relativo alla colonia, coloro che avessero partecipato alla sua fondazione sarebbero rimasti per sempre liberi. E Diodoro poteva constatare: <<è effettivamente accaduto che l’oracolo, contro ogni aspettativa, abbia salvaguardato, mantenendola intatta fino ad oggi, la libertà degli abitanti dell’isola>>. Nello scontro con l’eroe Hostus Apollo protegge il poeta Ennio, caro alle Muse, considerato degno di competere con Esiodo. Infine Apollo è chiamato in causa nel giuramento di Annibale di fronte agli ambasciatori di Filippo V di Macedonia, accanto ad Iolao, all’indomani di Canne[92]. Ma il quadro mediterraneo è definito dal richiamo al vaggio degli Argonauti (arrivati fino al fondo della grande Sirte), in particolare scontratisi in Tracia col giovane re Cizico. Tracce del culto di Apollo sono documentate successivamente a Karales (tempio sulla strada sacra che raggiungeva il praetorium provinciale, a stare alla Passio S. Ephisii), a Tharros (il nome della città è stato collegato a quello cretese di Apollo Tarraios), a Neapolis (in rapporto al santuario di Marsias), infine a Nora (dove è ricordata l’interpretatio dell’oracolo di Apollo di Claros da parte di Caracalla). Silio Italico sembra forse aver voluto contrapporre Apollo a Dioniso, il dio della luce e del sogno al dio dell’ebbrezza, con sullo sfondo la cultura simposiaca, i vasi destinati al vino, la miscela di vino e di acqua nel cratere, come facevano i Sardolibici isolani, che secondo Ellanico di Mitilene nel V secolo a.C. (da cui Nicolò Damasceno nell’età di Augusto) in viaggio non portavano con se altra suppellettile che una tazza per bere il vino e un corto pugnale, kulix e machaira, ispirati da Dioniso, come Simplicio riferisce per gli officianti le Apaturie, al momento dell’ingresso dei giovani nell’efebia[93]. Come non pensare ad un collegamento di Dioniso con il fiume Tirso (il Thorsos di Pausania), che delimitava il territorio occupato dalle popolazioni della Barbaria ? Più in generale penserei alla contrapposizione natura e cultura, mondo barbarico e mondo civile greco e romano.

Ancora Cornus: Hampsicora e i Sardi Pelliti

Mentre Livio sostiene che l’allontanamento da Cornus di Hampsicora era dovuto al suo viaggio tra i Sardi Pelliti alla ricerca di alleanze e di rinforzi, Silio Italico appare meglio informato e supera decisamente Livio il quale all’interno della galassia dei Sardi Pelliti non distingueva ancora i celeberrimi populi storicamente documentati in Sardegna, Ilienses, Balari e Corsi che emergeranno nelle Historiae solo a partire dal 181 a.C., a proposito della rivolta di Marco Pinario Rusca, domata quattro anni dopo dal padre dei Gracchi. Quaranta anni prima da quest’ultima data Silio ricorda che il ribelle Hampsagoras, princeps di un territorio che aveva come capitale la città di Cornus, vantava un’origine troiana, perché originario del popolo degli Ilienses, popolo ora localizzato grazie all’iscrizione sull’architrave del nuraghe Aidu Entos di Mulargia nel Marghine e nel Goceano, dunque sui Montes Insani sulla destra del Tirso[94]: lo stesso popolo che Livio conosce più tardi e ricorda in guerra contro i Romani dall’inizio del II secolo a.C. (con riferimento all’avanzata ad oriente delle città costiere, tra la Campeda ed il Monte Acuto) e che nell’età di Augusto non era ancora del tutto pacificato, almeno a giudizio dello storico patavino: gens nec nunc quidem omni parte pacata[95]. Per inciso il testo della singolare epigrafe incisa all’inizio della successiva età imperiale sull’architrave del nuraghe Aidu Entos per contenere il nomadismo naturale degli Ilienses conserva un esplicito riferimento agli iura gentis, ai tradizionali diritti naturali delle comunità della Barbaria sarda, riconosciuti dai Romani, con riferimento alle popolazioni sarde in contatto con la cultura e l’economia romane[96].

Proprio all’inizio del II secolo a.C. scrissero le loro opere sia Ennio che Catone: riteniamo che solo un personaggio di tale livello abbia potuto da un lato decidere di abbandonare l’antica interpretazione ellenica che collegava il popolo del Marghine-Goceano agli Iolei figli di Eracle, secondo una tradizione che è arrivata fino a Timeo da una fonte molto più antica. E insieme decidere di salvare la sostanza, cioè creare una parentela etnica tra Sardi e Romani, gli uni e gli altri immaginati come provenienti da Troia, e ciò per favorire l’integrazione, sul modello proposto secoli prima proprio dai Greci nel rapporto tra Eracle, i suoi 50 figli Tespiadi e gli Iolei della Sardegna interna. Pomponio Mela afferma espressamente che gli Ilienses sono il popolo più antico dell’isola (in ea [Sardinia] populorum antiquissimi sunt Ilienses)[97] e dunque sicuramente si tratta di una tribù locale, in qualche modo “autoctona” e barbara: credo che essa debba essere dunque decisamente riferita ad ambito indigeno o meglio barbaricino, in un’area montuosa. Sappiamo che Floro collegava gli Ilienses ai Montes Insani, da identificarsi con la catena del Marghine o con il Montiferru, con riferimento alla vittoria di Tiberio Sempronio Gracco nel 176 a.C.: Sardiniam Gracchus arripuit. Sed nihil illi gentium feritas Insanorumque – nam sic vocantur – immanitas montium profuere[98]. Al Montiferru farebbe del resto pensare il geografo alessandrino Tolomeo quando come si è detto nei pressi di Cornus indica i Kornénsioi oi Aichilénsioi, i Cornensi ed i Pelliti coperti di pelli di capra, testimoniando la conoscenza del mito ancora nel II secolo a.C. Dunque la missione di Hampsicora partito da Cornus per arruolare i giovani nel vicino territorio dei Sardi Pelliti, ad iuventutem armandam, potrebbe essere comprensibile, soprattutto se i Pelliti di Livio fossero quelli del Montiferru nord-orientale o del Marghine. L’imprudenza di Hostus, adulescentia ferox, si spiega meglio se il giovane immaginava l’imminente arrivo di rinforzi dai villaggi vicini. Ne deriva ci sembra che Livio abbia seguito una fonte che ancora non conosceva gli Ilienses, forse le Origines di Catone, mentre Silio sembra conoscere meglio la realtà della Sardegna, seguendo forse gli Annales di Ennio. Crediamo si debba ammettere che Ennio e Catone avevano comunque sullo stesso episodio scritto cose notevolmente diverse.

La vicenda sarda è stata sottoposta di recente ad una severa critica da parte di Federico Melis[101]: l’elemento fondamentale, il perno di tutta la dimostrazione demolitrice asarebbe rappresentato dai nomi sospetti dei Sardorum duces, in particolare di Hostus, in realtà proto-sardo, ed Hampsicora-Hampsagoras, che unisce una radice libica Hampsic-/Hampsag- con un suffisso mediterraneo –ora/-ura, paleo-sardo[102]. La squenza Hampsicora (padre) e Hostus (figlio), potrebbe trovare un prezioso parallelo nei due antroponimi Osurbal (padre) e Asadiso (figlio) del cippo funerario del I secolo d.C. di Ula Tirso (Orruinas), che ricorda il bimbo Asadiso Osurbali (filius)[103], con nome sicuramente encorico, ma figlio di un Osurbal punico.

Insomma, il mito dei nove (oppure quarantuno) Tespiadi addorementati in Sardegna è stato creato con l’intento di ridimensionare l’originalità della cultura nuragica, che proprio nella statuaria eroica di Mont’e Prama trova la sua più coerente e matura espressione. Ne deriva una visione rinnovata, ci pare, dell’identità della cultura nazionale sarda, inquinata dal mito greco e romano, ma riconosciuta proprio da Aristotele, con i suoi continui rapporti con le culture mediterranee e in particolare con il Nord Africa.

Non sembri fuori luogo e improprio parlare di “nazione Sarda” in questa sede, dal momento che utilizziamo una espressione – natio – presente nella Pro Scauro di Cicerone, sia pure con una sfumatura polemica e spesso in alternativa a gens oppure a genus[104]. La natio dei Sardi era articolata in una molteplicità di populi, i più celebri dei quali per Plinio erano gli Ilienses, i Balari e i Corsi. Troviamo illuminante soprattutto il passo del De re rustica di Varrone, proprio a proposito dei Sardi Pelliti alleati di Cornus durante la guerra annibalica, avvicinati ai Getuli africani: quaedam nationes harum (caprarum) pellibus sunt vestitae, ut in Gaetulia et in Sardinia[105]. Ancora una volta l’Africa mediterranea.

* L’A. ringrazia Mario Atzori, Giacomo Oggiano, Paola Ruggeri, Luigi Ruggiu, Mario Torelli e Raimondo Zucca per le preziose informazioni.

[1] Le sculture di Mont’e Prama, a cura di Antonietta Boninu, Andreina Costanzi Cobau, Luisanna Usai, Maro Minoja, Alessandro Usai, Gangemi, Roma 2014. Vd. anche A. Bedini, C. Tronchetti, G. Ugas, R. Zucca, Giganti di pietra, Monte Prama, l’Heroon che cambia la storia della Sardegna e del Mediterraneo, Cagliari 2012.

[2] A. Usai, Alle origini del fenomeno di Mont’e Prama. La civiltà nuragica nel Sinis, in Le sculture di Mont’e Pramacit., Contesto, scavi e materiali, p. 31.

[3]L.Piloni, Le carte geografiche, cit., tav. CXX (Carta mineraria dell’ Isola di Sardegna con l’ indicazione delle miniere concesse e in esplorazione a tutto il 1870: Miniere di Galena Argent(ifer)a e Blenda. 232 – Precone Bachis Zedda–Seneghe; 233- Riu Olorchi-Seneghe. Miniere di Ferro. 412- Monte Ferru-Seneghe; 413- Coa S’ Ambidda-Seneghe).

[4]G. M. Ingo, G. Bultrini, G. Chiozzini, Microchemical Studies for locating the Iron Ores Sources exploited at Tharros during Phoenician-Punic Period, Tharros XXI-XXII, «Rivista di Studi Fenici», XXIII, supplemento, 1995, pp. 99-107; G.M. Ingo et alii, Primi risultati delle indagini chimico-fisiche sui materiali rinvenuti nel quartiere metallurgico di Tharros (Sardegna), in L’ Africa romana, XI, Ozieri 1996, pp. 853-872.

[5]G. Garbini, I Filistei. Gli antagonisti di Israele, Milano 1997, p. 115.

[6]G. Meloni, in G. Meloni, P. F. Simbula, Demografia e fiscalità nei territori del Regno di Sardegna al principio del XV secolo, XV Congreso de Historia de la Corona de Aragon. Actas. Tomo I, 3. El poder real en la Corona de Aragon (Siglos XIV-XVI), Zaragoza 1996, p. 168, n. 83; vedi anche F. C. Casula, Dizionario storico sardo, Sassari 2001, p. 1863.

[7] S. Fadda, M. Fiori, S. Pretti, The sandstone-hosted Pb occurrence of Rio Pischinappiu-Sardinia, Italy: a Pb-carbonate end-member, “Ore Geology Reviews” 12 , 1998, pp. 355–377; da ultimo: P. Mameli, G. Mongelli, G. Oggianu, D. Rovina, First finding of early medieval iron Slags in Sardinia: a geochemical-minerogical Approach to insights into ore provenance and Work Activity, “Archeometry”, 2013.

[8]Per le fonti relative allo sfruttamento delle miniere di ferro in Sardegna in età antica cfr. Y. Le Bohec, Notes sur les mines de Sardaigne à l’ époque romaine, in Sardinia antiqua. Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno, Cagliari 1992, pp. 255-264.

[9]Ptol. III, 3, 6, cfr. P. Meloni, La geografia della Sardegna in Tolomeo (Geogr. III, 3, 1-8), “Nuovo Bullettino Archeologico Sardo”, III, 1986, pp. 207 ss.

[10]Liv. 30, 39, 2-3; Flor. I, 22, 35; Claud. De bello Gild. I, 482 s.

[11]E. Pais, Sulla vera posizione dei Montes Insani, in Due questioni relative alla Geografia antica della Sardegna, Torino 1878, pp. 3-11; B. R. Motzo, La posizione dei Montes Insani della Sardegna, Atti del II Congresso Nazionale di Studi Romani, I, Roma 1931, pp. 385 ss.; M. Gras, Les Montes Insani de la Sardaigne, in Mélanges offerts à R. Dion, Parigi 1974, pp. 349 sgg.; G. Paulis, Sopravvivenze della lingua punica in Sardegna, in L’ Africa Romana, VII, Sassari 1990, pp. 636 ss.; A. Mastino, I Montes Insani e gli Ilienses della Sardegna interna: Montiferru, Marghine o Gennargentu ?, in A. Mastino, Le testimonianze archeologiche di età romana del territorio di Santulussurgiu nel Montiferru, AA.VV., Santu Lussurgiu. Dalle origini alla “Grande Guerra”, a cura di G. P. Mele, I, Nuoro 2005, pp. 137-139.

[12] FLOR. I, 22,35.

[13] Per tutti, vd. G. Oggiano, P. Mameli, S. Cuccuru, Indagine preliminare di rocce carbonatiche relative ai reperti di Mont’e Prama, in Le sculture di Mont’e Prama, Conservazione e restauro, a cura di A. Boninu e A. Constanzi Cobau, Roma 2014, pp. 103 ss.

[14] A. Usai, Alle origini del fenomeno di Mont’e Prama.cit., p. 58.

[15] A. Mastino, La voce degli antichi, in Nur, La misterosa civiltà dei Sardi, Milano 1980, p. 270; vd. poi Id., I miti classici e l’isola felice, in in Logos peri tes Sardous, Le fonti classiche e la Sardegna, a cura di R. Zucca, Roma 2004, p. 18: <<Le suggestioni per l’archeologo sono infinite e sono state variamente colte dagli studiosi, alcuni dei quali nelle costruzioni dedalee hanno visto gli edifici a volta dei nuraghi o dei pozzi sacri; nelle grotte, nelle spelonche, nelle costruzioni sotterranee ricordate da Diodoro e Pausania, i nuraghi a corridoio; nei ginnasi, i recinti dei santuari nuragici; nei tribunali, le capanne del parlamento o del senato; nelle tombe degli eroi, dove si svolgeva il rito del sonno terapeutico, e nel fanum di Iolao sarebbe possibile infine vedere le tombe di Giganti o anche le aree funerarie-cultuali sul tipo di quella di Monti Prama-Cabras>>.. Cfr. I. Didu, Aristotele, il mito dei Tespiadi e la pratica dell’incubazione in Sadegna, “Rivista storica dell’antichità”, XXVIII, 1998, pp. 59 ss. in particolare a n. 17.

[16] I. Didu, I Greci e la Sardegna. Il mito e la storia, Cagliari 2002, pp. 139 ss.; Id., Iolei o Iliei ?, in Poikilma, Studi in onore di Michele Cataudella in occasione del 60° compleanno, Firenze 2002, pp. 397 ss.; Didu, Aristotele cit., pp. 59 ss.; G. Minunno, A Note on Ancient Sardinian Incubation (Aristotle, Physica IV, 11), in O. Loretz, S. Ribichini, W.G.E. Watson, J.A. Zamona (edd.), Ritual, Religion, and Reason. Studies in the Ancient World in Honour of Paolo Xella (Alter Orient und Altes Testament, Band 404), Münster 2013, pp. 553-560. Gli studi sul passo di Aristotele partono dall’Ottocento: vd. E. Rohde, Sardinische Sage von der Neunschläfern, in “Rheinisches Museum für Philologie”, 35, 1880, pp. 157-163; Id., Zu der Sage von den Sardinischen Heroën, ibid., 37, 1882, pp. 465-468.

[17] Pseudo Arist., 100; per Dedalo vd. Diodoro, IV, 30, 1: G.F. Chiai, Sul valore storico della tradizione dei Daidaleia in Sardegna (a proposito dei rapporti tra la Sardegna e i Greci in età arcaica), in Logos peri tes Sardous, cit., pp. 112 ss.; vd. ora gli atti del Convegno Internazionale di Studi “Daedaleia. Le torri nuraghiche oltre l’Età del Bronzo”, Cagliari, Cittadella dei Musei, 19 aprile 2012 (in stampa).

[18] E. Galvagno, I Greci e il “miraggio” sardo, in AA.VV., Da Olbìa ad Olbia, I, a cura di A. Mastino, P. Ruggeri, Sassari 1996, pp. 149-163.

[19] Arist. Phys., IV, 11, 218 b, ll. 23-33 e 219 a, ll. 1-2.

[20] Aristotele, Fisica, Saggio introduttivo, traduzione, note e apparati di Luigi Ruggiu, testo greco a fronte, Mimesis 2007, p. 460; vd. il testo e la traduzione alle pp. 170 ss.

[21] Commentaria in Aristotelem Graeca V,2 Them, in Arist. Phys. Parphrasis 314 (Schenkl).

[22] Commentaria in Aristotelem Graeca XVII, p. 715 (Vitelli).

[23] De anima, 49,2. Vd. J.H. Waszink, Quinti Septimi Florentis Tertulliani De Anima (Suppl. Vigiliae Christianae, 100), Leiden-Boston 2010.

[24] Tutto in Didu, I Greci e la Sardegna cit, pp. 94 ss.; Id., Aristotele, p. 59 ss.

[25] Didu, Iolei o Iliei ?, cit., pp. 397 ss.

[26] Commentaria in Aristotelem Graeca IX, pp. 707 s. (Diels).

[27] Platone, Timeo 21; Alcifrone, Alciphronis epistolae, 3, 46.

[28] Eudemo, in Simplicio, Commentaria in Aristotelem Graeca IX, pp. 707 s. (Diels). La traduzione è di Didu, I Greci e la Sardegna cit, p. 180.

[29] Minunno, A Note on Ancient Sardinian Incubation cit., pp. 554 ss.

[30] R. Pettazzoni La religione primitiva di Sardegna, Piacenza 1912, p. 147; G. Paulis, Le “ghiande maine” e l’erba del riso sardonio negli autori greco-romani e nella tradizione dialettale sarda, in “Quaderni di semantica”, I, 1993, pp. 9 ss.; S. Ribichini, Il riso sardonico, Storia di un proverbio antico, Sassari 2003; Didu, I Greci e la Sardegna, pp. 139 ss., con bibliografia precedente

[31] Cic., Q. fr. 2,2, vd. P. Cugusi, Epistolographi Latini minores, Torino 1979, II, 2, frg. 21. Vd. A. Mastino, Olbia in età antica, in Da Olbìa ad Olbia, 2500 anni di una città mediterranea, Atti del Convegno maggio 1994, I, Olbia in età antica, a cura di A. Mastino e P. Ruggeri, Sassari 2004 (seconda edizione), pp. 55 ss.

[32] Val. Max. I, 13; vd. anche Cic., divin. I, 17, 33 e 36; nat. deor. II, 4, 10 sg.; Ps. Aur., Vict., vir. Ill. 44,2; Plut., Marc. V,1 ss.; Liv., Periocha XLVI. Vd. ora R. Fiori, Auspicia ubana e militaria, in Gli auspici e i confini, in “Fundamina”, 20 (1) 2014, pp. 309 ss.

[33] Vd. N. Baran, L’expression du temps et de la durée en latin, in Aiôn, Le temps chez les Romains, Paris 1976, pp. 1 ss.

[34] Ps.-Apollodoro II, 7, 6.

[35] Didu, Aristotele cit., pp. 59-84.

[36] La Sardegna arcaica tra tradizioni euboiche ed attiche, in “Nouvelle contribution à l’étude de la société et de la colonisation eubéennes”, Cahiers du Centre J. Bérard, VI, Napoli 1981, pp. 82-91. Per le imprecisioni, vd. p. 84, dove attribuisce ad Aristotele la notizia relativa agli <<eroi addormentati in Sardegna>> e ai commentatori il fatto cche <<gli eroi erano ammalati e si svegliarono guariti>>; ma vd. Minunno, A Note on Ancient Sardinian Incubation cit., p. 554 n. 13.

[37] Ibid., pp. 553 ss.

[38] Pettazzoni La religione primitiva di Sardegna cit., p. 87.

[39] CIL I,22 2226 e a.1986 add. III = X 7856 = ILS 1874 = ILLRP I, 41= IG XIV 608 = IGR I 511 = CIS I,1 143 = ICO Neop. 9. Vd. G. Tore, Religiosità semitica in Sardegna attraverso la documentazione archeologica: inventario preliminare, in Religiosità telogia e arte. La religiosità sarda attraverso l’arte dalla preistoria ad oggi, a cura di P. Marras, Città Nuova editrice, Roma 1989, p. 48. Per il collegamento tra riti di incubazione e culto di Asclepio presso i Nasamoni, gli Augiliae ed i Sardi, vd. A. Russi, Un Asclepiade nella Daunia. Podalirio e il suo culto tra le genti daune, «ASP» 19, 1966, p. 281 e n. 18, con specifica attenzione per il culto di Podalirio in Daunia.

[40] C. Tronchetti, Nora, Sassari 1986, pp. 59 ss.; R. Carboni, “Il dio ha ascoltato la sua voce e lo ha risanato”. Riflessioni sui culti salutari nella Sardegna di età tardo-punica e romana, in R. Carboni, Ch. Pilo, E. Cruccas, Res Sacrae. Note su alcuni aspetti cultuali della Sardegna romana, Cagliari 2012, p. 38; S. Angiolillo, Falesce quei in Sardinia sunt, in Ruri mea vixi colendo, Studi in onore di Franco Porrà, a cura di A.M. Corda e P.G. Floris, Sandhi Editore, Cagliari, pp. 24 ss.

[41] A. Mastino, Le relazioni tra Africa e Sardegna in età romana, “Archivio Storico Sardo”, XXXVIII, 1995, pp. 11 ss.

[42] S. Settis, Laocoonte. Fama e stile, Roma 1999, p. 70.

[43] G. Pesce, Due statue scoperte a Nora, in Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni, Milano, pp. 284 -304.

[44] Aristoph., Pl. 732 ss.

[45] S. Angiolillo, A proposito di un monumento con fregio dorico rinvenuto a Cagliari. La Sardegna e i suoi rapporti con il mondo italico in epoca tardo-repubblicana, in Studi in onore di G. Lilliu per il suo settantesimo compleanno, Cagliari 1985, pp. 105 ss:, ; Ead., Falesce quei in Sardinia sunt, in Ruri mea vixi colendo, Studi in onore di Franco Porrà, a cura di A.M. Corda e P.G. Floris, Sandhi Editore, Cagliari 2012, pp. 24 s.

[46] Herod. IV, 172 e 190, vd. Pettazzoni La religione primitiva cit., pp. 8 e 141.

[47] Vd. G. Ugas, G. Lucia, Primi scavi nel sepolcreto nuragico di Antas, in Atti Convegno La Sardegna nel Mediterraneo fra il secondo e il primo millennio a.C., Selargius-Cagliari 1986, Cagliari 1987, pp. 255 ss., Un commento è in P. Bernardini, Necropoli della Prima età del ferro in Sardegna. Una riflessione su alcuni secoli perduti o, meglio, perduti di vista, Tharros Felix 4, Roma 2011, pp. 354 ss. (sulle necropoli nuragiche con tombe a pozzetto). Vd. ora O. Fonzo, E. Pacciani, Gli inumati nella necropoli di Mont’e Prama, in Le sculture di Mont’e Prama, Contesto, scavi e materiali, cit., pp. 175 ss.

[48] IV 172, vd. Russi, Un Asclepiade nella Daunia, p. 281 e n. 18.

[49] Al VI secolo pensava A. Brelich, Sardegna mitica, in Atti del convegno di studi religiosi sardi, Cagliari 24-26 maggio 1962, Padova 1963, pp. 23 ss.

[50] Le sculture di Mont’e Prama. Contesto, scavi e materiali, cit., p. 174.

[51] Conclusioni, ibid., p. 364.

[52] Mela Chor. I, 39, vd. Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna, cit., pp. 154 e 169 ss.

[53] V, 8, 45. Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna, cit., pp. 7 ss., p. 154, pp. 169 ss.; Didu, I Greci e la Sardegna cit., pp. 94 ss.; Id., Iolei o Iliei ? cit., pp. 397 ss. Il mito è ridiscusso nel volume Lógos perì tês Sardoûs. La Sardegna nelle fonti classiche, Atti convegno Lanusei, a cura di R. Zucca, Roma 2004.

[54] Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna, cit., pp. 139 ss.

[55] Didu, Aristotele cit., p. 63.

[56] Cic., Cato maior 22, 81, cfr. Senof. Cyr. 8,7, 6. .

[57] De re r. II, 11, 11.

[58] LXXX,1.

[59] Cons. Ars grammatica V, 386.

[60] Dione Crisostomo, Orat. 72 Dindorf, II, p. 247, vd. Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna, cit., p. 164. .

[61] Pettazzoni., La religione primitiva in Sardegna, cit., p. 168.

[62] Paus. X, 17,7. Didu, I Greci e la Sardegna cit., pp. 66 ss., vd. ora Mastino, Cornus e il Bellum Sardum di Hampsicora e Hostus, in c.d.s.

[63] A. Mastino, T. Pinna, Negromanzia, divinazione, malefici nel passaggio tra paganesimo e cristianesimo in Sardegna: gli strani amici del preside Flavio Massimino, in Epigrafia romana in Sardegna. Atti del I Convegno di studio, Sant’Antioco, 14-15 luglio 2007 (Incontri insulari, I), a cura di F. Cenerini e P. Ruggeri, Carocci Roma 2008, pp. 41-83. Vd. già A.R. Agus, Le pratiche divinatorie e i riti magici nelle insulae del Mare Sardum nell’antichità, in Insulae Christi, Il cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Baleari, a cura di P.G. Spanu, Oristano 2002, pp. 33 ss.

[64] A. De La Marmora, Voyage en Sardaigne, II, Torino 1840, pp. 34 s. Vd. R. J. Rowland, The Periphery in the Center. Sardinia in the ancient and medieval worlds, BAR I.S. Oxford 2001, pp. 42 ss.; S.L. Dyson, R. J. Rowland, Shepherds, Sailors & conquerors, Archaeology and History in Sardinia from the Stone Age to the Middle Ages, Philadelphia 2007, pp. 82 ss.

[65] vd. ora L. Usai, Le statue nuragiche, in Le sculture di Mont’e Prama. Contesto, scavi e materiali, cit., pp. 219 ss.

[66] Vd. R. Cameriere, S. De Luca, D. Basile, D. Croci, O. Fonzo, E. Pacciani, L’età dei defunti di Mont’e Prama: un aspetto interessante e cruciale, ibid., pp. 201 ss.

[67] M. Minoja, Conclusioni, ibid., p. 364.

[68] C. Kerényi, Il mitologema dell’esistenza atemporale nell’antica Sardegna, in Id., Miti e misteri, Torino 1950, pp. 407-429.

[69] Pausania X, 17,5: Steph. Byz, Ethn. 21, 7 s., vd. Didu, I Greci e la Sardegna cit., p. 100. Vd. A. Mastino, R. Zucca, Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana, in Oristano e il suo territorio, 1, Dalla preistoria all’alto Medioevo, a cura di Pier Giorgio Spanu e R. Zucca, Roma 2011, pp. 578 ss. Vd. anche M. Gras, Ogrile, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, XII, 1993, pp. 451 s.

[70] Livio XXIII, 40,1.

[71] R. Zucca, Insulae Sardiniae et Corsicae. Le isole minori della Sardegna e della Corsica nell’antichità, Roma 2003.

[72] A. Mastino, Nota su Olbia arcaica: i gemelli dimenticati, in Ministero peri Beni e le attività culturali, Bollettino di archeologia online, volume speciale, XVII, www.beniculturali.it/bao, pp. 1-7; R. D’Oriano, Olbia e la Sardegna settentrionale, MAXH: la battaglia del mare Sardonio. Catalogo della mostra, Oristano 1998–1999, a c. di P.-P. G. SPANU, R. ZUCCA, Cagliari-Oristano 1999, pp. 205 ss

[73] Hist. II, 1 frg. 6 p. 63 Maurembr.; Paus. X, 17.

[74] G. Ugas, L’Alba dei nuraghi, Cagliari 2005, p. 31.

[75] S. Ribichini, Annibale e i suoi dèi, tradotti in Magna Grecia. Un approccio comparativo, in La Calabria nel Mediterraneo. Flussi di persone, idee e risorse, Atti del Convegno di Studi (Rende, 3-5 giugno 2013), a cura di G. De Sensi Sestito, Soveria Mannelli 2013, p. 33.

[76] I, 61.

[77] Arist. fr. 97, vd. A. Brelich, Gli eroi greci, Adelphi 2010, p. 409 n. 127.

[78] Schol. Pind., Ol., 9, 148 cd.

[79] Schol. Pind., Ol. 7, 153 e, vd. Brelich, Gli eroi greci, cit., p. 160.

[80] IX,23,1. Diversamente Schol. in Pind. Pyth. IX, 137c per la tomba a Tebe e Schol. in Pind. Nem. IV, 32, per il cenotafio, mnema, in Sardegna.

[81] IV,30.

[82] V, 15.

[83] A. Mastino, Analfabetismo e resistenza: geografia epigrafica della Sardegna, in “L’epigrafia del villaggio”, a cura di A. Calbi, A. Donati, G. Poma (Epigrafia e Antichità, 12), Faenza 1993, pp. 457 ss.

[84] Pausania X, 17, 6.

[85] SERV., ad Aen. I, 108.

[86] Vd. ora A. Mastino, Cornus e il Bellum Sardum di Hampsicora e Hostus storia o mito ? Processo a Tito Livio, in Convegno internazionale di studi “Il processo di romanizzazione della provincia Sardinia et Corsica”, Cuglieri, 26 marzo 2015, a cura di S. De Vincenzo, in c.d.s.

[87] Vd. ora O. Fonzo, E. Pacciani, Gli inumati nella necropoli di Mont’e Prama, in Le sculture di Mont’e Prama, Contesto, scavi e materiali, cit., pp. 175 ss.

[88] Paus. X, 17, 1 e 18,1; vd. R. Zucca, Sardos in Lexicon iconographicum mythologiae classicae, VII, 1, Zürich-München, 1990 [1994], p. 693 nr. 3.

[89] Traduzione di Maria Assunta Vinchesi, Silio Italico, Le guerre Puniche, BUR 2001.

[90] Diodoro, IV, 30, 1, vd. gli atti del Convegno Internazionale di Studi “Daedaleia. Le torri nuraghiche oltre l’Età del Bronzo”, Cagliari, Cittadella dei Musei, 19 aprile 2012 (in stampa).

[91] Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna cit., pp. 204 ss.

[92] Pol. VII, 9, 2-3; Liv. XXIII, 234, 1, vd. Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna cit., p. 74.

[93] FgrHist. 90 F 103r; 4 F 67; NIC. DAM. Frg. 137 Müller.

[94] Mastino, Analfabetismo e resistenza cit., e G. Paulis, La forma protosarda della parola nuraghe alla luce dell’ iscrizione latina di Nurac Sessar (Molaria), in L’ epigrafia del villaggio, cit., pp. 537 ss. Vd. anche L. Gasperini, Ricerche epigrafiche in Sardegna (I), 5. Bortigali, La scritta latina del nuraghe Aidu Entos, in Sardinia antiqua cit., pp. 303 ss. M. Bonello Lai, Il territorio dei populi e delle civitates indigene in Sardegna, in La tavola di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda, a cura di A. Mastino, Sassari 1993, pp. 161 ss.

[95] LIV. 40, 34, 13; vd. anche 41, 6,6 (a. 178) e 12,5 (a. 177).

[96] E. Melis, Amsicora, Hostus e la Gens Manlia, Proposta di lettura storico-religiosa di alcune pagine di Tito Livio sulla Sardegna, “Theologica & Historica, Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna”, XVIII, pp. 337 ss.

[97] Mela II, 123.

[98] Flor. I, 22,35.

[99] X, 17, 6.

[100] EE VIII 729, vd. A. Mastino, Storia della Sardegna antica, Nuoro 2009, pp. 77 e 81.

[101] Melis, Amsicora, Hostus e la Gens Manlia cit., pp. 337 ss.

[102] . Mastino, Zucca, Urbes et rura cit., pp. 411-601.

[103] R. Zucca, Ula Tirso, Un centro della Barbaria sarda, Dolianova 1999, p. 35; vd. anche p. 59 s. e 63.

[104] Pro Scauro, 17,38: postremo ipsa natio, cuius tanta vanitas est ut libertatem a servitute nulla re alia nisi mentiendi licentia distinguendam putent. Cicerone usa in parallelo e come sinonimo di natio anche il termine gens: 19, 15, 20 e 43; per genus, vd. 19, 25.

[105] De re r. II, 11, 11.

Sono convinto che troppe opere prime, anche pubblicate da Editori nazionali e di primo piano, siano passate inosservate in Sardegna: da noi purtroppo non manca il conformismo che premia la stanca ripetizione di stereotipi. Magari mi immagino che alcune opere dense, originali, con straordinarie novità saranno riscoperte solo nei prossimi decenni.