Attilio Mastino

La nascita dell’archeologia in Sardegna: il contributo di Giovanni Spano tra ricerca scientifica e falsificazione romantica[1]*

1. Gli studi fino alla laurea. 2. Le scoperte nella colonia romana di Turris Libisonis. 3. La formazione: il viaggio a Roma Roma. 5. Baille e La Marmora. 5. I viaggi in Italia. 6. Le ricerche giovanili. 7. I primi scavi: Tharros. 8. Il “Bullettino Archeologico Sardo” e le “Scoperte Archeologiche”. 9. La rete dei collaboratori. 10. La nascita dell’archeologia in Sardegna. 11. I corrispondenti italiani. 12. I corrispondenti stranieri. 13. I rapporti con Theodor Mommsen e la polemica sulle Carte d’Arborea. 14. Lo scontro con Gaetano Cara ed il tramondo dello Spano. 15. Il mito della patria lontana: la leggendaria Ploaghe-Plubium.

1. Gli studi fino alla laurea. 2. Le scoperte nella colonia romana di Turris Libisonis. 3. La formazione: il viaggio a Roma Roma. 5. Baille e La Marmora. 5. I viaggi in Italia. 6. Le ricerche giovanili. 7. I primi scavi: Tharros. 8. Il “Bullettino Archeologico Sardo” e le “Scoperte Archeologiche”. 9. La rete dei collaboratori. 10. La nascita dell’archeologia in Sardegna. 11. I corrispondenti italiani. 12. I corrispondenti stranieri. 13. I rapporti con Theodor Mommsen e la polemica sulle Carte d’Arborea. 14. Lo scontro con Gaetano Cara ed il tramondo dello Spano. 15. Il mito della patria lontana: la leggendaria Ploaghe-Plubium.

1. La recente ristampa del “Bullettino Archeologico Sardo” e delle “Scoperte Archeologiche” curata dalle Edizioni dell’Archivio Fotografico Sardo di Sassari[2] e la Giornata di studio su Giovanni Spano promossa dal Comune di Ploaghe il 15 dicembre 2001 per le celebrazioni bicentenarie dalla nascita, sono l’occasione per una riflessione complessiva sull’attività di Giovanni Spano tra il 1855 ed il 1878: un periodo di oltre vent’anni, che è fondamentale per la conoscenza della storia delle origini dell’archeologia in Sardegna, nel difficile momento successivo alla “fusione perfetta” con gli Stati della Terraferma, fino alla proclamazione dell’Unità d’Italia e di Roma capitale; in un momento critico e di passaggio tra 1a «Sardegna stamentaria» e lo «Stato italiano risorgimentale», quando secondo Giovanni Lilliu «si incontrarono e subito si scontrarono la “nazione” sarda e la “nazione” italiana al suo inizio»[3].

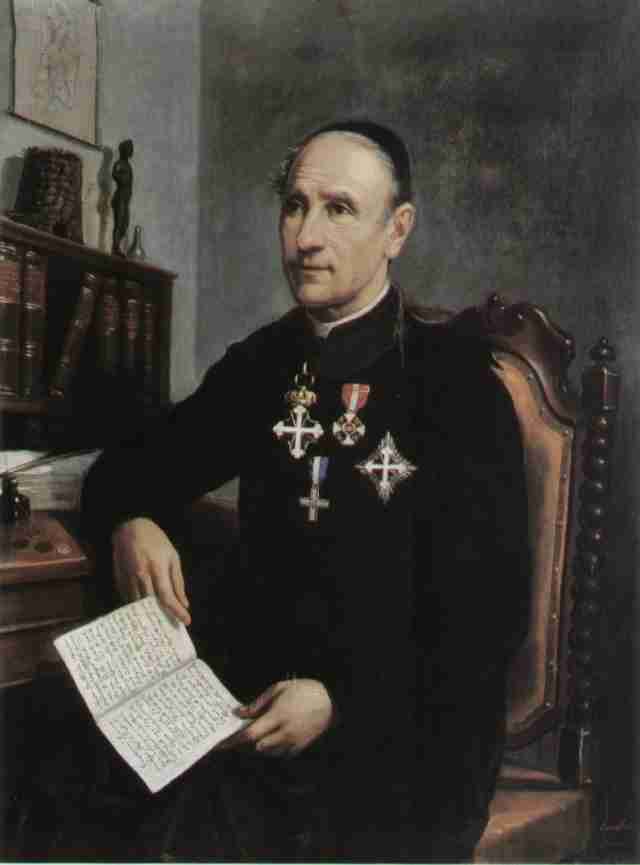

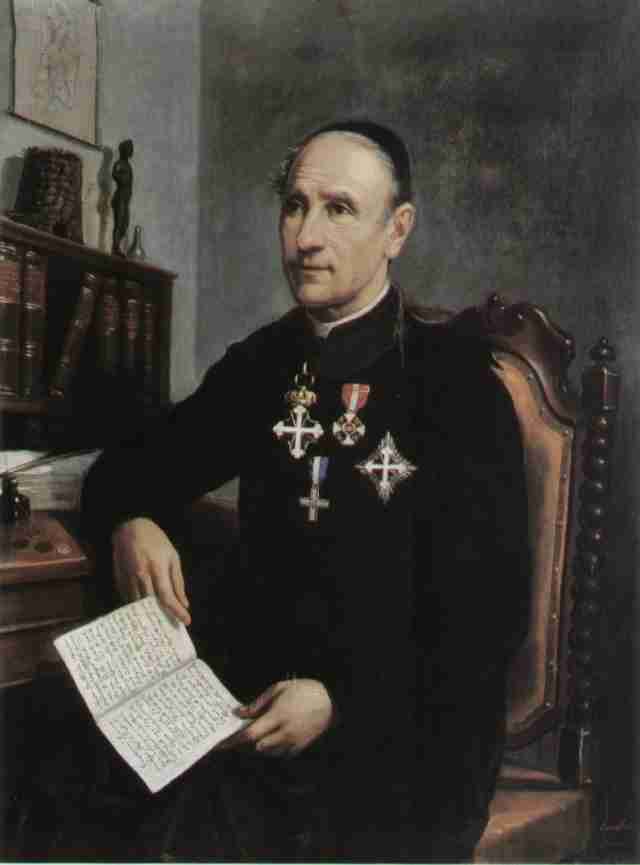

Gli interessi dello Spano per l’archeologia non sono originari[4]: nella tarda Iniziazione ai miei studi, pubblicata nel 1876 sul settimanale sassarese “La Stella di Sardegna” (recentemente edita da AM&D Edizioni di Cagliari a cura di Salvatore Tola)[5], lo Spano ripercorre le tappe della sua formazione a Sassari al Collegio degli Scolopi, poi in Seminario, per gli studi di grammatica e di retorica e quindi di logica e di matematica, fino a conseguire il titolo di maestro d’arti liberali nel 1821; solo più tardi, incerto tra la medicina («una scienza in allora abborrita e disonorata nelle famiglie, specialmente la chirurgica») e la giurisprudenza, scelse si iscriversi alla Facoltà teologica, per motivi non propriamente spirituali: «perchè vi erano le sacre decime, di buona memoria, che allettavano la maggior parte degli studenti»[6]. Il 14 luglio 1825 conseguiva la laurea in Teologia («un corso florido», perchè «la Teologia nell’Università di Sassari è stata molto coltivata perché ha avuto sempre buoni professori»), dopo un esame sostenuto davanti ad una commissione di undici membri presieduta dall’arcivescovo Carlo Tommaso Arnosio (omonimo del vescovo-poeta di Ploaghe ricordato nelle Carte d’Arborea)[7], con l’intervento tra gli altri del professore di Teologia dogmatica padre Tommaso Tealdi e di Filippo Arrica parroco di Sant’Apollinare, originario di Ploaghe e docente di Teologia morale, poi divenuto vescovo di Alghero: il Promotore padre Antonio De Quesada (docente di Sacra Scrittura) lo aveva presentato come il princeps theologorum e «dopo l’acclamazione fatta dal bidello» gli «pose il berrettino a quattro punte in testa», gli fece indossare la toga e gli infilò «l’anello gemmato d’oro» nell’anulare; seguì il giuramento ed il ringraziamento, che lo Spano fece «in versi leonini», per distinguersi dagli altri[8]. Presso il Centro di studi interdisciplinari sulla storia dell’Università di Sassari (nella sede del Dipartimento di Storia) si conserva ancora la registrazione dell’esame di laurea superato a pieni voti[9]. Solo nel 1830 avrebbe conseguito il titolo di dottore in arti liberali ed in particolare in Filosofia, discutendo una dissertazione De stellis fixis, mentre uno dei commissari avrebbe voluto assegnargli un tema altrettanto bizzarro, i nuraghi della Sardegna[10].

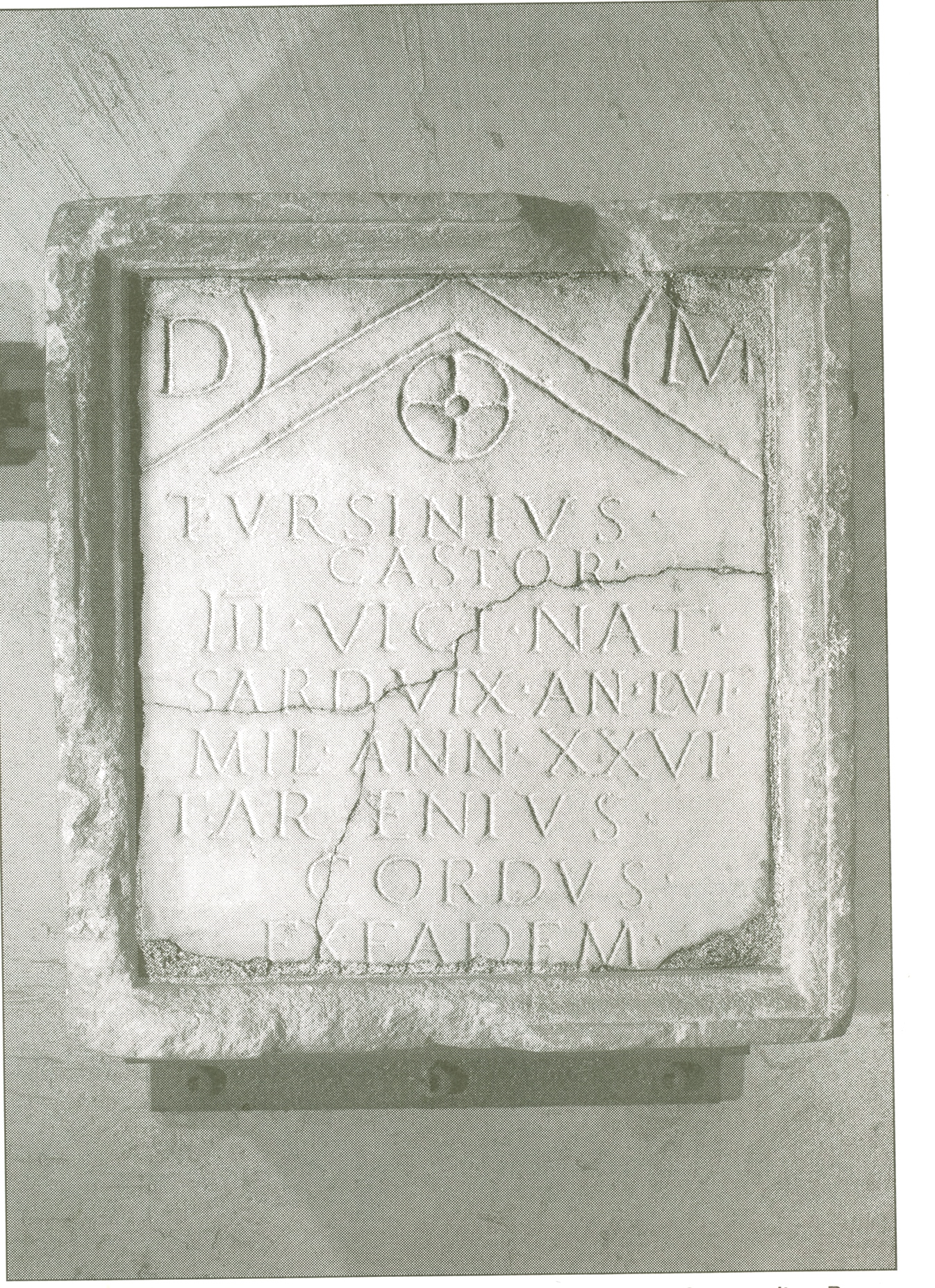

2. Egli era nato a Plaghe l’8 marzo 1803 da Giovanni Maria Spanu Lizos e da Lucia Figoni Spanu[11]: a 16 anni aveva seguito con ingenua curiosità la vicenda degli scavi effettuati a Porto Torres da Antonio Cano, un frate architetto esperto di esplosivi (il costruttore della cattedrale di Nuoro, morto cadendo da un’impalcatura nel 1840), che aveva scoperto la base del prefetto M. Ulpius Victor relativa al restauro del tempio della Fortuna e della basilica giudiziaria, monumento che è alla base della falsificazione delle Carte d’Arborea[12]: «nella primavera di quell’anno (1819) ricordo che in Porto Torres un frate conventuale, Antonio Cano, scultore ed architetto sassarese, per ordine della regina Maria Teresa, moglie di Vittorio Emanuele II, ed a sue spese, faceva degli scavi nel sito detto Palazzo di re Barbaro e, di mano in mano che si scoprivano pietre scritte o rocchi di colonne, le trasportavano a Sassari per collocarle nella sala dei professori [dell’Università]»[13]. E ancora: «Io senza capirne un’acca, ero curioso e di osservare questi rottami e dal conto che ne facevano pensava che fossero cose preziose». Era dunque scattata una molla che lo avrebbe portato più tardi a valorizzare le antichità di Ploaghe, la sua piccola patria, quella che nelle Carte d’Arborea sarebbe diventata la gloriosa Plubium con i suoi eroi Sarra ed Arrio, un luogo con «una lussureggiante vegetazione con selve di alberi d’ogni sorta, con orti irrigati (…) con vigne ed ogni genere di piante»[14]: «arrivato in villaggio col desiderio di trovare qualche pietra simile, passava i giorni visitando i nuraghi del villaggio e le chiese distrutte; m’introduceva nei sotterranei e stava sempre rivoltando pietre, arrampicandomi alle sfasciate pareti; per cui la povera mia madre mi sgridava sempre, e mi pronosticava che io sarei morto schiacciato sotto qualche rovina»[15]. Dopo la laurea, laureatus et inanellatus, in occasione del giubileo aveva vissuto nella basilica di San Gavino a Porto Torres l’esperienza della penitenza e della flagellazione «con un fascio di discipline di lame di ferro ben affilate» fornitegli da da un prete devoto di San Filippo, restando ammalato poi per due mesi: un’esperienza che gli avrebbe fatto capire meglio l’assurdità delle ipotesi del direttore del Museo di Cagliari Gaetano Cara, che avrebbe visto come «flagellii» oggetti diversissimi, vere e proprie decorazioni militari di età romana.

3. Fu però soprattutto il burrascoso soggiorno romano del 1831 ad orientarlo verso l’archeologia: alloggiato nella locanda dell’Apollinare, lo Spano prese a frequentare tutti i giorni la vicina piazza Navona, «l’emporio delle cose vecchie, di libri e di antichità» che fu il luogo in cui si avvicinò all’archeologia «comprando monete, pezzi di piombo, tele vecchie, ecc.»[16]. E poi «l’Achiginnasio romano, ossia la Sapienza», l’Università agitata dai «primi movimenti rivoluzionari» degli studenti e dai «torbidi» e dal «malcontento del popolo contro il governo dei preti» dopo l’elezione di Gregorio XVI che aveva scatenato l’«odio contro i preti, i quali erano presi a sassate, e molti restavano vittime»: qui lo Spano poté conoscere l’abate modenese Andrea Molza, docente di ebraico e di Lingua caldaica e siro-caldaica, il maestro più amato «un angelo mandato dal cielo», poi bibliotecario della Vaticana, morto tragicamente nel 1850; ma anche il prof. Nicola Wiseman, docente di Ebraico (lingua che lo Spano già in parte conosceva, in quanto allievo a Sassari di Antonio Quesada); il dott. De Dominicis ed il suo sostituto Emilio Sarti, professori di Lingua greca (quest’ultimo un «gran genio», «un mostro di erudizione»), il cav. Scarpellini di Fisica sacra, il Nibby di archeologia, «che allora era tenuto come il topografo per eccellenza dell’antica Roma»[17]; l’anno successivo il cav. Michelangelo Lanci di Fano docente di Lingua araba. Esaminato dal prof. Amedeo Peyron, professore di Lingue orientali nell’Università di Torino (col quale avrebbe successivamente collaborato alla pubblicazione della iscrizione trilingue di San Nicolò Gerrei[18]), fu nominato nel 1834 professore di Sacra Scrittura e Lingue orientali nella Regia Università di Cagliari, dove «a causa del clima» le lezioni terminavano con molto anticipo, il I maggio e le vacanze arrivavano fino al 15 luglio; l’Università di Cagliari infatti «si distingueva fra tutte le altre per il tempo assegnato alle vacanze», con grande soddisfazione dello Spano, che in primavera era ora libero di fare le sue «escursioni archeologiche e fisiologiche nel centro dell’isola».

4. A Cagliari la passione per l’archeologia doveva ulteriormente svilupparsi, soprattutto all’ombra di un grande vecchio, il cav. Lodovico Baille (gà censore dell’Università, bibliotecario e direttore del Museo archeologico), con il quale lo Spano fu messo in contatto da Amedeo Peyron, suo collega nell’Accademia delle Scienze di Torino: «era dotto archeologo, buon giurisprudente, caritatevole, disinteressato», oltre che «esperto e assennato antiquario»; fu il Baille «da vero archeologo», in occasione di una visita a Porto Torres, a sostenere che il Palazzo del Re Barbaro «sarà stato un tempio, o basilica, non però palazzo», un giudizio che per lo Sparo era stato luminosamente confermato dal ritrovamento avvenuto nel 1819 della base relativa al restauro del tempio della Fortuna, pubblicata poi proprio dal Baille[19]. Lo Spano lavorò per cinque lunghi anni accanto al Baille, fino al 14 marzo 1839, giorno della sua morte, considerata «una perdita nazionale» da Pasquale Tola.

Proprio in questi anni lo Spano ebbe l’occasione («la fortuna») di conoscere il generale Alberto della Marmora, «che trovavasi in Cagliari iniziando gli studi trigonometrici della Sardegna, col cavalier generale Carlo Decandia»: con lui lo Spano avrebbe avviato una cordiale amicizia ed una prolungata collaborazione scientifica. Scrivendo tredici anni dopo la morte del Della Marmora (avvenuta il 18 maggio 1863), lo Spano non avrebbe nascosto anche i motivi di un profondo disaccordo, la differente opinione della destinazione e sull’uso dei nuraghi (un tema decisivo che avrebbe portato lo Spano a scontrarsi sanguinosamente con il direttore del Museo di Cagliari Gaetano Cara), edifici che per lo Spano erano abitazioni e per il Della Marmora solo tombe: «ma siccome era di una tempa forte, difficilmente si lasciava vincere nelle sue opinioni, come era quella sopra i nuraghi; ché per aver trovato nell’ingresso del nuraghe Isalle una sepoltura antica col cadavere e stromenti di bronzi antichi, conchiuse che quelle moli erano trofei di guerrieri, mentre lo scheletro e le armi non furono trovati dentro la camera, quindi erano assolutamente memorie posteriori»[20]. E poi le dubbie amicizie del La Marmora, osservate con sospetto dallo Spano, le ingenuità e gli errori, come per la vicenda degli idoli sardo-fenici, fatti acquistare dal Cara ed entrati a pieno titolo negli allegati al codice Gilj e nelle Carte d’Arborea: «io gli insinuava che non si fidasse tanto sulle relazioni; finalmente, dopo ultimata la colossale opera, comprò un centinaio di questi idoletti e si convinse che il mio sospetto non era senza ragione», perchè «nei bronzi figurati, io ripeteva, “ci vuole la fede di battesimo!”»[21]. Fu il Cara a dissanguare il conte Della Marmora, «nuovo Caio Gracco che si dipartì da Roma colla cintura piena di denaro e vi rientrò riportandola totalmente vuota»[22]. Certo le posizioni dello Spano non dovevano esser state inizialmente così nette se nel 1847 aveva scavato a Lanusei «nella stessa località già esplorata dal Della Marmora, dove dicevasi essersi rinvenuti di quegli idoletti fenici»[23] e se ancora nel 1866 la dedica della Memoria sopra alcuni idoletti di bronzo trovati nel vilaggio di Teti (con le Scoperte Archeologiche del 1865) era effettuata in onore di B. Biondelli, direttore del Gabinetto numismatico di Milano, «perché la scoperta fu fatta quando egli era in Sardegna e moveva dubbi sugli idoletti sardi»[24]. Ma già nel 1862 il La Marmora aveva rotto da tempo col Cara, se il Conte aveva minacciato il Ministro C. Matteucci di rivolgere un’interrogazione in senato per la recente riconferma nell’incarico di direttore facente funzioni del Museo di Cagliari di un «individuo» compromesso in passato, che aveva curato a suo modo «gli affari del Museo».

5. Fu nel corso delle vacanze del 1835 (vent’anni prima della pubblicazione del primo numero del “Bullettino“) che lo Spano si dedicò per la prima volta seriamente delle antichità della Sardegna: egli passò «le vacanze biennali visitando continuamente la necropoli di Caralis antica, l’anfiteatro romano e copiando le iscrizioni antiche che trovansi sparpagliate nel Campidano di Cagliari», a suo dire già prevedendo di utilizzare queste informazioni per la sua Rivista[25]; all’anfiteatro in particolare avrebbe poi dedicato un volume[26], dopo gli scavi degli anni 1866-67 promossi dal Municipio e controllati da una commissione da lui presieduta di cui avrebbero fatto parte Gaetano Cima, l’avv. Marini Demuru, il Marchese De-Litala, il prof. Patrizio Gennari, Vincenzo Crespi (che avrebbe sostituito Pietro Martini, deceduto il 17 febbraio 1866)[27]. Utile sarebbe stato nel 1836 il viaggio a Verona «per visitare l’Anfiteatro che, per essere quasi intiero» lo «aiutò per poter istituire paragoni col cagliaritano»; nella città scaligera poté visitare il Museo Maffeiano dove volle trascrivere «alcune iscrizioni che avevano relazione colle sarde». In quel viaggio raggiunse Torino, frequentò le lezioni di Ebraico di Amedeo Peyron e di Greco del cav. Bucheron; quindi Milano, dal prof. Vincenzo Cherubini; e poi Padova (dove conobbe il Pertili), Venezia (dove conobbe i bibliotecari di San Marco cav. Bettio e Bartolomeo Gamba, ma anche l’istriano Pier Alessandro Paravia, professore di Eloquenza nell’Università di Torino, che avrebbe rivisto nel 1838), Rovigo, Bologna, Ferrara, Rimini, Foligno, Spoleto, infine raggiunse Roma. Qui, rivide il Molza ed altri maestri e colleghi ed iniziò a «visitare le antichità romane dentro e fuori di città per rinnovare la memoria», preparando qualche suo «scritto sopra le medesime e sopra i dialetti sardi»[28]. Trattenuto per mesi a Napoli dall’epidemia di colera, poté studiare «le antichità ai musei ed alla Regia biblioteca», le rovine di Pompei (dove studiò «la struttura delle case antiche», analoghe a quelle che avrebbe riconosciuto a Cagliari nel 1876 a Campo Viale, la necropoli, o via dei Sepolcri, e l’anfiteatro), infine Pozzuoli, per visitare un altro anfitreatro, il Tempio di Serapide, il lago d’Averno, la Grotta detta della Sibilla: «qui doveva vedere altri monumenti e copiare alcune iscrizioni che hanno relazione colle sarde, specialmente le classiarie di Miseno»[29]. Un viaggio avventuroso, con non pochi pericoli, che lo avrebbe segnato per gli anni successivi, quando lo Spano avrebbe ripreso le sue escursioni sarde, «raccogliendo vocaboli, oggetti di antichità, carte antiche e canzoni popolari».

6. Gli interessi dello studioso continuavano ad essere eterogenei e l’archeologia rappresentava ancora solo un aspetto secondario delle sue passioni: nel 1838, dopo aver visitato Bonorva, il Monte Acuto, il Goceano, il Nuorese, le Barbagie, la Planargia, il Marghine, studiò la lingua di Ghilarza e visitò «nuraghi ed altri monumenti preistorici, di cui abbonda questo territorio», scoprendo «molte di quelle lunghe spade di bronzo che gli antichi usavano XIV secoli prima di Cristo allorché, confederati con altri popoli, invadevano il Basso Egitto»: era la prima volta che lo Spano si misurava con la tesi dellle origini orientali dei Sardi e con la vicenda dei Shardana, allora illustrata da F. Chabas[30]. Nominato responsabile della Biblioteca Universitaria alla morte del Baille, si vantava di aver consentito agli studenti cagliaritani ed ai frequentatori della biblioteca «di studiare a testa coperta, come loro era più comodo; mentre prima erano obbligati di stare a testa nuda come in chiesa». Si sentiva però totalmente impreparato a dirigere la Biblioteca, per quanto assistito da padre Vittorio Angius, ed intraprese perciò un viaggio a Pisa, a Genova, a Bologna, a Modena, a Parma, a Milano, a Torino, per conoscere dall’interno il funzionamento delle principali biblioteche italiane. In particolare avrebbe avuto un seguito l’amicizia con «quel mostro di erudizione» che era Celestino Cavedoni, che avrebbe a lungo collaborato con il “Bullettino Archeologico Sardo” fino alla morte, avvenuta nel 1867. A Modena tra gli altri aveva conosciuto «l’unico rampollo del celebre Muratori», il canonico Soli Muratori, mentre a Parma aveva approfondito col cav. Pezzana le problematiche poste dalla tabula ipotecaria di Veleia, «che ha una certa rassomiglianza con la nostra tavola di bronzo di Esterzili» (che sarebbe stata scoperta solo quasi trent’anni dopo)[31]. A Milano aveva conosciuto G. Labus, «distinto archeologo» ed «epigrafista aulico», ricordato più volte successivamente, che gli suggerì di raccogliere in catalogo i bolli sull’instrumentum domesticum, dandogli l’idea del volume sulle Iscrizioni figulinarie sarde, che sarebbe uscito solo nel 1875[32]. Infine, l’egittologo Rossellini e tanti altri.

Rientrato a Cagliari, aveva dovuto fronteggiare l’ostilità del Magistrato sopra gli studi e del censore, che lo accusavano di non occuparsi «di Bibbia, distratto in far grammatiche ed in altre opere vernacole»; dopo la drastica riduzione dello stipendio, fu costretto a dimettersi dalla direzione della Biblioteca, che nel 1842 passò ad un amico, a Pietro Martini: una magra consolazione, anche se lo Spano si compiace di aver avuto «per successore un uomo dotto che si dedicò con intelligenza a far progredire quello stabilimento materialmente e scientificamente».

Lo Spano, esonerato dalla direzione della Biblioteca, poté dedicarsi ancora di più ai suoi veri interessi: visitò il Sulcis, Iglesias, Carloforte e Sant’Antioco, dove fece «una gran messe di monete romane (che ora si trovano nel gran (…) medagliere donato al Regio Museo), di iscrizioni anche fenicie, di bronzi e di molte edicole in trachite e di marmo, tra le quali una di Iside»; l’anno successivo fu ad Oristano ed a Tharros.

L’arrivo a Cagliari nel 1842 del nuovo arcivescovo, l’amico Emanuele Marongiu Nurra, segnò una svolta profonda, sul piano personale ma anche sul piano politico: egli «a più delle scienze sacre coltivò la storia e l’archeologia, in cui diede numerosi saggi» e nel 1848 capeggiò la Commissione parlamentare inviata a Torino per chiedere la “perfetta fusione” della Sardegna al Piemonte, finendo due anni dopo in esilio e riuscendo a rientrare in sede solo dopo 15 anni. Fu l’arcivescovo Marongiu Nurra ad anticipare l’ostilità del censore dell’Ateneo cagliaritano, che riteneva lo Spano un «inetto», perchè si era dedicato invece che alla teologia ed alla Bibbia alle «iniezie della lingua vernacola»: l’arcivescovo gli poté offrire «il canonicato della prebenda di Villaspeciosa (la più misera di tutta la diocesi), piccolo villaggio di circa 400 anime vicino a Decimo»: una tranquilla sinecura, inizialmente non gradita dallo Spano, che comunque gli consentì di superare l’avversione generalizzata che minacciava di travolgerlo, per dedicarsi a tempo pieno agli studi prediletti.

Guardando a quei difficili momenti, a distanza di trent’anni, lo Spano avrebbe lucidamente scritto: «liberato dal peso della cattedra e dalle lezioni della lingua ebraica e greca, fui più libero di dedicarmi agli studi di mio genio, cioè alla filologia ed all’archeologia sarda, spigolando il campo in cui aveva mietuto il Della Marmora». Egli non si vergognava di passare le sue giornate «nelle umili case dei contadini» e di viaggiare per le campagne sarde; nè si vergognava, «dove vedeva ruderi di antiche abitazioni» di frugare colle sue mani «il terreno fangoso, tirando fuori pezzi di stoviglie o di bronzi, monete ed altro, per esaminare a quale età potevano appartenere» e riempiendosi le saccoccie «di quei rozzi avanzi» che la sua guida ed altri che lo accompagnavano «credevano inutili trastulli». Nella primavera 1845 iniziò a visitare la Trexenta, riuscendo a stabilire attraverso i reperti provenienti dal nuraghe Piscu di Suelli «i nuraghi essere serviti d’abitazione»: una tesi che successivamente non avrebbe più abbandonato. Visitò poi Nora, «la patria di Sant’Efisio martire»[33], per osservare «i ruderi di quella famosa città, emula di Cagliari, e che si crede d’essere più antica», con la speranza di trovare qualche nuova iscrizione fenicia. Qui praticò uno scavo che egli stesso riteneva di scarsa importanza, raccogliendo monete ed alcuni frammenti epigrafici latini, «perché, per trovare oggetti che dimostrino la prima sua fondazione e civiltà, bisogna lavorare molto, onde scuoprire le prime tombe della sua necropoli, che tuttora non si è trovata». E ancora, alla luce delle osservazioni fatte nel volume delle Scoperte del 1876 e nelle Carte d’Arborea: «vi si vedono molti monumenti romani, l’acquedotto, il castello e una parte della città seppellita nel mare, dicesi da un terremoto».

Rientrando a Cagliari, aveva iniziato a raccogliere i suoi appunti, le sue note, gli oggetti, per servirsene in futuro, quando si sarebbe occupato «delle cose archeologiche sarde», lavorando intanto per il Vocabolario, riposandosi solo «nelle ore del coro» in Cattedrale, per «cantare e “labbreggiare”» coi suoi colleghi canonici.[34]

Nel 1846 iniziano gli scavi a Ploaghe nella loc. Truvine (la Trabine delle Carte d’Arborea), in compagnia del rettore Salvatore Cossu «persona intelligente e di genio per le antichità» morto nel 1868[35], che a proposito dell’etimologia di Plubium aveva saputo «indovinare» la spiegazione fornita quattro secoli prima da un immaginario Francesco De Castro[36], di amici, parenti e perfino della madre quasi ottantenne (sarebbe morta l’8 aprile 1864 a 93 anni di età): furono raccolte tra l’altro 35 monete di bronzo di età repubblicana, fino all’età di Augusto e tra esse una rarissima «moneta coloniale della città di Usellus», statuine di Cerere col modio, di Bacco e di satiri, lucerne col bollo di C. Oppius Restitutus [37], un pavimento in opus signinum, materiali presentati nella bella Memoria sull’antica Truvine, dedicata nel 1852 e ripresa sul IV numero del “Bullettino“: un testo che è purtroppo alla base dell’attività dei falsari delle Carte d’Arborea ed in particolare dei numerosi fantasiosi documenti su Plubium-Ploaghe, sul cronista Francesco De Castro, sull’«intrepido e coraggioso Sarra», su Arrio amico di Mecenate, inventore della scrittura stenografica (!) [38]; quest’ultimo sarebbe stato rappresentato dal celeberrimo pittore cagliaritano Giovanni Marghinotti in una tela conservata ora nella sala consiliare del Comune di Ploaghe[39]. Lo Spano, quanto mai soddisfatto del nuovo orizzonte di studi che poteva intravedere, ci appare decisamente impegnato a sostenere che «la Cronaca di Francesco De Castro Ploaghese ha tutti i caratteri della genuinità, sia nell’intrinseco dettato della storia che abbraccia, sia nella parte estrinseca del Codice, cioè la carta, il carattere e tutto quanto induce a formare il vero criterio, per distinguere la veracità e l’autenticità dei codici, e delle scritture antiche»[40]. Su tale posizione di accentuato campanilismo vedremo che il canonico dové però subire le ironie e gli «sghignazzi» di qualche confratello poco credulone[41].

Il tema del rapporti dello Spano con i falsari delle Carte d’Arborea non è stato del resto ancora pienamente affrontato: è vero che lo Spano fin da ragazzo si esercitava un po’ per scherzo nella tecnica delle invenzioni e citava «testi di filosofi e di santi padri inventati nella mia testa», disquisendo con gli amici dell’Accademia della Pala (così chiamata da una collina di Bonorva)[42]. E’ anche vero che lo Spano intrattenne rapporti più che amichevoli con Pietro Martini (che gli subentrò come direttore della Biblioteca Universitaria), con Salvatore Angelo Decastro (che gli subentrò come direttore del Regio Convitto) e con altri protagonisti della falsificazione. Eppure una partecipazione diretta dello Spano alla falsificazione, che proprio in quegli anni andava delineandosi, non è dimostrabile e forse neppure probabile. Basterà in questa sede osservare che rapporti di aperta ostilità lo Spano ebbe con Gaetano Cara, pienamente coinvolto come si dirà nella vicenda dei falsi bronzetti fenici e forse anche con Gavino Nino, il canonico bosano polemico con lo Spano fin dal 1862 ed accusato apertamente di campanilismo dieci anni dopo[43]; la versione sulla destinazione dei nuraghi adottata dal Cara ma anche dalle Carte d’Arborea (ad es. nella memoria su Plubium) è in conflitto con quella proposta dallo Spano.

7. Del 1847 sono gli scavi a Lanusei, alla ricerca degli idoletti fenici, le indagini a Talana e ad Urzulei, dove conobbe quello che sarebbe diventato il suo più caro «discepolo», Giuseppe Pani, poi vicario perpetuo di Sadali, il soggiorno a Dorgali, alla ricerca del luogo di provenienza del diploma militare di un ausiliario della seconda coorte di Liguri e di Corsi nell’età dell’imperatore Nerva, il soldato Tunila, pubblicato dal Baille[44]; e quindi Orosei, Siniscola, Posada «dove si diceva sorgesse l’antica Feronia» fondata dagli Etruschi, il Luguidonis Portus, Terranova (l’antica Olbia e poi Fausania), Teti, Oschiri, Nostra Signora di Castro, Bisarcio, Ploaghe e di nuovo a Cagliari: luoghi tutti visitati «per lo stesso oggetto linguistico ed archeologico»[45], che restituirono anche iscrizioni lapidarie, come l’epitafio di Terranova di Cursius Costini f(ilius) e di sua madre, «morti nello stesso giorno» (?)[46] o le epigrafi di Castro mal trascritte dallo Spano, oggi per noi purtroppo perdute[47].

Nel burrascoso 1848, dopo la cacciata dei Gesuiti e l’abolizione del posto di viceré, lo Spano sospese le sue ricerche archeologiche, impegnato a difendere la sua prebenda di Villaspeciosa, dove «ognuno gridava che non volevano canonici né pagar più decime»; sospesa anche la pubblicazione del Vocabolario (che sarebbe uscito solo tre anni più tardi), iniziò «a pubblicare qualche cosa di archeologia», in particolare curò l’edizione di un diploma militare probabilmente dell’imperatore Tito trovato a Lanusei, che fu dedicata alla memoria dell’unico figlio del cav. Demetrio Murialdo di Torino, avvocato fiscale generale dell’Isola, morto nella guerra d’indipendenza[48]; inoltre l’anno successivo (dopo la nomina del conte Alberto Della Marmora a Regio Commissario per la Sardegna), presentò un epitafio greco del Museo di Cagliari «di cui si erano date strane e ridicole interpretazioni», con una nota dedicata al prof. G. Pisano, lo stesso che avrebbe collaborato al I numero del “Bullettino“[49]. Nel 1849 tornato a Porto Torres, lo Spano era rimasto per 10 giorni nella basilica di San Gavino, per poi raggiungere Ploaghe, dove proseguì gli scavi di Truvine; infine i nuraghi di Siligo, la tomba di giganti di Crastula, Bonorva, di nuovo Cagliari[50]. L’anno successivo fu «memorando per gli scavi di Tharros e per il congresso dei vescovi sardi in Oristano», promosso «per trattare affari di disciplina ecclesiastica e difendere i diritti del clero». Con la scusa della Conferenza episcopale, lo Spano aveva colto l’occasione per effettuare scavi a Tharros, in compagnia del presidente del Tribunale G. Pietro Era, dell’avv. Antonio Maria Spanu e del giudice N. Tolu. «Il principale scopo di portarmi in quella città – scrisse più tardi – fu però per praticare uno scavo in Tharros, dove mi portai nel 21 aprile (1850), e ci stetti tre giorni attendendo agli scavi che fruttarono un buon risultato, sebbene il tempo fosse cattivo, quasi le ombre dei morti fossero sdegnate contro di me, perché disturbava il loro eterno riposo»[51]. Fu pubblicata l’anno successivo una Notizia sull’antica città di Tharros, dedicata all’amico Demetrio Murialdo e nel 1852 tradotta in inglese per la British Archaeological Society[52]: un volumetto che avrebbe fatto circolare un po’ troppo la notizia delle straordinarie scoperte effettuate dallo Spano, gioielli, scarabei, vetri, altri oggetti preziosi, scatenando una vera e propria “corsa all’oro”: «concorsero da tutti i villaggi del circondario di Oristano, specialmente da Cabras, Nurachi, Milis, ecc., da Seneghe e San Lussurgiu. Fecero scempio di quel luogo, quasi fosse una California; erano circa tremila uomini lavorando a gara e con tutto impegno», senza che le autorità riuscissero ad arginare tale «vandalismo»[53]. Iniziamo a conoscere i nomi di coloro che poi acquistarono a caro prezzo i reperti ritrovati a Tharros, «orefici e signori di Oristano», che ci portano alle origini del collezionismo antiquario che si sarebbe sviluppato ad Oristano nella seconda metà dell’Ottocento, senza che la borsa dello Spano potesse «reggere a confronto di quella di tanti ricchi cavalieri e negozianti speculatori»: il cav. Paolo Spano, il cav. Salvatore Carta, il giudice Francesco Spano, il negoziante Domenico Lofredo, Giovanni Busachi, Nicolò Mura, nomi che troveremo negli anni successivi sul “Bullettino” e sulle “Scoperte“. Il Lofredo riportò lo Spano a Tharros nel 1852 col suo «bastimento», ma il Governo aveva ormai vietato gli scavi archeologici, chiudendo «la vigna dopo che erano fuggiti i buoi». Se ne andò perciò di nuovo a Ploaghe e poi a Codrongianus, per continuare le sue ricerche, pubblicando infine la Memoria sull’antica Truvine. A fine anno veniva nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione membro del Consiglio Universitario di Cagliari: era la premessa necessaria per un ritorno in grande stile nell’Ateneo dal quale era stato espulso nel ’44. Rifiutata la proposta del Ministro Luigi Cibrario di presiedere il Consiglio, lo Spano continuava a pubblicare i suoi studi, orientandosi progressivamente verso l’archeologia e la storia antica: proprio del 1853 è la Lettera sul riso sardonico, dedicata all’amico Vegezzi Ruscalla, che aveva lodato lo Spano con una bella recensione all’Ortografia sarda nazionale, sul “Messaggiere” del 1840; il tema è quello dell’espressione omerica relativa all’atteggiamento minaccioso ed ironico di Ulisse contro i Proci in Odissea[54], un argomento fortunato, che sarebbe stato ripreso pochi decenni dopo nella tesi di laurea di Ettore Pais, e, più recentemente, da C. Miralles, Massimo Pittau, Enzo Cadoni e da ultimo da Giulio Paulis[55].

Nel maggio 1853 si svolsero a Ploaghe sull’altopiano di Coloru presso il nuraghe Nieddu le esplorazioni geologiche del gen. Alberto Della Marmora e del gen. Giacinto di Collegno, diretti poi in Ogliastra, verso la Perdaliana di Seui: quello sarebbe stato l’ultimo viaggio del Della Marmora in Sardegna che quattro anni dopo avrebbe pubblicato i due ultimi volumi del Voyage e l’Atlas[56].

L’anno successivo fu quello della pubblicazione della Memoria sopra i nuraghi della Sardegna[57]: per prepararla, lo Spano visitò le Marmille, Isili, Nurri, Mandas, poi di nuovo Ploaghe e Siligo, in compagnia di Otto Staudinger di Berlino. Nel luglio 1854 nominato preside del Regio Convitto e del Collegio di Santa Teresa appena riformati, entrò in relazioni molto amichevoli con quel Bernardo Bellini che gli avrebbe confidato «il segreto stereotipo», di cui si sarebbe servito «in alcuni disegni del “Bullettino“»[58]; per documentarsi ulteriormente sul funzionamento dei Regi Convitti, effettuò allora un nuovo viaggio «nel continente», a Torino, Alessandria, Moncalieri, Genova e poi per tre anni si dedicò con passione ai suoi studenti, seguendoli nelle lezioni, nello studio in biblioteca, negli esami, tanto da sembrargli «di stare in compagnia di angeli».

Infine, nominato Rettore della Regia Università di Cagliari il 5 settembre 1857 per volontà del Ministro Giovanni Lanza, Giovanni Spano aveva poi lasciato con molto rimpianto il Regio Convitto nelle mani dell’amico Salvator Angelo De Castro.

Il modello è quello seguito in Sicilia da Baldassarre Romano ed a Napoli da Giulio Minervini (direttore del “Bullettino Archeologico Napolitano“), mentre per le iscrizioni (che hanno uno spazio privilegiato alla fine di ciascun fascicolo) il riferimento costante è a Ludovico Antonio Muratori. I dieci volumi del “Bullettino“, per quasi 2000 pagine, con un totale di 540 articoli (di cui ben 398 firmati dallo Spano) coprono il periodo che va dal 1855 al 1864: dall’anno del colera a Firenze capitale, dall’unità d’Italia alla morte del Cavour, dalla realizzazione di nuove opere pubbliche in Sardegna fino alla costruzione della nuova rete ferroviaria in Sardegna a partire dal 1862 (il tratto Ploaghe-Sassari fu inaugurato il 15 agosto 1874).

Un periodo tormentato per lo Spano, segnato dai lutti e dalle disgrazie familiari, perfino da un processo per ricettazione[62], impegnato prima come preside del Regio Convitto (dal 1854 al 1857) e poi come Rettore dell’Università di Cagliari (dal 5 settembre 1857 al dicembre 1868), a cavallo della riforma della legge Casati del ’59. Un periodo ricco di soddisfazioni scientifiche, di scoperte importantissime come la trilingue di San Nicolò Gerrei[63] o la colonna dei Martenses a Serri[64]; ma anche di viaggi da Cartagine a Palermo, da Messina a Napoli, da Torino a Firenze. Il racconto dello sbarco in Tunisia a La Goulette è pieno di reminiscenze classiche, ma anche animato da una inattesa ironia: «Tosto messo piede a terra, ricordai con trasporto come Giulio Cesare, nel toccare il suolo africano, cadde e, stringendo un pugno delle arene infuocate, esclamò: “finalmente ti ho afferrato !”». Io, volendo fare altrettanto, mi cadde il cappello in mare e dovetti dare qualche moneta ad un forzato arabo per trarmelo dall’acqua»[65].

E poi le escursioni in Sardegna; gli scavi ancora a Tharros, a Capo Frasca ed a Neapolis nel 1858, i viaggi in Barbagia, nel Goceano, nel Marghine, nella Planargia, nel Sulcis, nella Trexenta, in Marmilla, in Gallura, fino a Caprera dove vide «l’abitazione del generale Garibaldi, il genere di coltura che v’introdusse, ma più i residui di antichità che vi aveva raccolto»[66]. E poi il ritorno costante a Ploaghe, la città natale, illustrata dalla scoperta di un prezioso codice (di dubbia provenienza), relativo all’antica Plubium.

Già nel 1865, pubblicando presso la Tipografia Arcivescovile una monografia su una serie di bronzetti nuragici trovati nel villaggio di Teti, il canonico inseriva in appendice le Scoperte Archeologiche fattesi nell’isola in tutto l’anno 1865, cercando così di recuperare il tempo perduto e di fornire le notizie (molto riassuntive) dei principali ritrovamenti effettuati. La novità è ben spiegata nell’introduzione: «Dacchè nel 1864 fu sospesa la pubblicazione del Bullettino Archeologico Sardo che per 10 anni avevamo costantemente sostenuto, abbiamo creduto a proposito di dare qui una rassegna dei monumenti antichi, e degli oggetti che nello scorso anno si sono scoperti in tutta l’isola, onde tener al corrente gli amatori delle antichità Sarde, fino a che sia il caso di poter riprendere la pubblicazione periodica di esso Bullettino». Dunque lo Spano pensa ad un’interruzione temporanea della Rivista, per le ragioni dichiarate esplicitamente ma anche forse per altre ragioni meno confessabili, collegate magari alla vicenda delle Carte d’Arborea, dal momento che nella serie delle Scoperte l’attenzione è concentrata sui ritrovamenti, sui dati di fatto, sui documenti epigrafici autentici, al riparo da ogni sospetto di falsificazione. Del resto, il ricorso alla Tipografia Arcivescovile per le sue pubblicazioni sembra coincidere con il ritorno a Cagliari dell’Arcivescovo Emanuele Marongiu Nurra (I marzo 1866), dopo quasi 16 anni di esilio: un amico personale, conosciuto a Sassari già nel 1823, lo stesso che nel 1845 gli aveva procurato la sinecura del canonicato di Villaspeciosa, quando il Magistrato sopra gli studi gli aveva notificato l’esonero dall’insegnamento, trascurato dallo Spano per «le inezie della lingua vernacola» e per i «gingilli dell’archeologia»[67].

La serie delle Scoperte, iniziata dunque nel 1865, prosegue regolarmente per dodici anni fino al 1876, non sempre con pubblicazioni monografiche autonome: la serie viene pubblicata in appendice a monografie su temi archeologici (1865, 1866), di numismatica (1867), di epigrafia (1868) o di storia dell’arte (1869, 1870, 1872), all’interno della “Rivista Sarda” diretta dallo Spano (1875), oppure con fascicoli autonomi (1871, 1873, 1874 e 1876), ciascuno di circa 50 pagine, dunque molto più scarni dei volumi del “Bullettino“, per un totale di oltre 600 pagine.

Sono questi gli anni delle grandi scoperte (la tavola di Esterzili, il cippo dei Giddilitani, l’epitafio del trombettiere della coorte dei Lusitani, il diploma di Anela, la dedica caralitana a Venere Ericina)[68], ma anche dei più alti riconoscimenti: la nomina a «membro nazionale non residente dell’Accademia delle Scienze di Torino, per la classe filologica e morale», al posto di Luigi Canina, deceduto nel 1856[69]; la nomina a Rettore dell’Università di Cagliari (5 settembre 1857); la medaglia offerta dai suoi studenti e dai suoi allievi per la partecipazione al V congresso preistorico di Bologna; la nomina a Senatore del Regno, effettuata con Regio Decreto del 15 novembre 1871, titolo utilizzato solo formalmente, che compare sulla copertina del volume relativo alle Scoperte Archeologiche del 1871. Sono gli anni della nascita a Cagliari della Facoltà di Filosofia e Lettere (a. 1863), dove venivano nominati per la prima volta i docenti di Storia (Giuseppe Regaldi), di Lingua greca e latina (Ollari), di Geografia antica (Vincenzo Angius).

9. Un’approfondita trattazione alle singole annate della Rivista e delle “Scoperte” è stata recentemente fornita da Paola Ruggeri[70]: in questa sede ci limiteremo perciò a definire negli aspetti più significativi lo sviluppo della rete di corrispondenti dello Spano, inizialmente impegnati all’interno del “Bullettino” e successivamente preziosi informatori per le “Scoperte“: un tema questo relativamente trascurato dagli studiosi, che però riesce ad illuminare in modo sorprendente lo sviluppo dell’archeologia isolana ancora alle origini, in un rapporto conflittuale tra falsificazione e documentazione storica.

Tra i corrispondenti compaiono 5 archeologi, 4 antiquari, 58 sacerdoti (compresi vescovi, canonici, teologi, vicari, parroci, ecc.), 2 frati, 8 insegnanti, 7 maestri elementari, 1 geologo, 1 scultore, 12 ingegneri, 3 architetti, 1 geometra, 1 disegnatore, 9 militari, 4 giornalisti, 6 notai, 12 magistrati, 17 avvocati, 14 medici, 4 farmacisti, 1 scenografo, 2 impiegati, 1 ottico, 5 orefici, 5 negozianti di antichità, 40 nobili, 3 studenti, 46 semplici cittadini, più 5 sindaci, 1 assessore comunale e 3 segretari comunali, su un totale di oltre 280 persone, di cui una decina parenti stretti dello Spano. E il dato è sicuramente sottostimato.

Più precisamente:

– archelogi, come Luigi Amedeo a Sassari (poi R. Ispettore agli scavi), Vincenzo Crespi, Filippo Nissardi (prima studente, geometra ed applicato dell’Ufficio del Genio Civile, poi Soprastante alle antichità), Pietro Tamponi a Terranova (Ispettore dal 1880), Filippo Vivanet (poi Soprintendente).

– antiquari, come Gaetano Cara (morto il 23 ottobre 1877), Pietro Martini (morto il 17 febbraio 1866), Giovanni Pillito, Ignazio Pillito.

– sacerdoti, come Vittorio Angius (morto a Torino nel 1862), il teol. Atzeni ad Iglesias, Francesco Bianco a Buddusò, Salvatore Caddeo a Silanus, Sebastiano Campesi a Terranova, il teol. Gerolamo Campus a Ploaghe, Eugenio Cano vescovo di Bosa, Pietro Carboni a Gadoni, il teol. Salvatore Carboni a Siniscola, G.A. Cardia ad Esterzili, Fedele Chighine a Posada, Salvatore Cocco ad Austis, Salvatore Cossu a Ploaghe, il can. Salvatorangelo De Castro ad Oristano (protagonista della falsificazione delle carte d’Arborea), F. Del Rio a Ploaghe, il can. Antonio Demontis, Elia Dettori a Magomadas e poi a Sagama, il teol. Gavino Dettori a Buddusò, Gabriele Devilla a Nuragus (presidente di una «società» archeologica e poi Ispettore agli scavi), Michele Fedele Scano a S. Antioco di Bisarcio, Felice Fluffo a Decimoputzu, il teol. Antioco Loddo ad Ulassai, Antonio Manno ad Alà, il teol. Giovanni Marras, Gavino Masala a Monte Leone Roccadoria, il can. Francesco Miglior, A. Moi a Villasalto, il teol. Ciriaco Pala a Nuoro, il teol. G. Panedda a Sassari, Giuseppe Pani a Sadali (allievo prediletto dello Spano, morto nel 1865)[71], il can. Giovanni Papi a San Gregorio, Serafino Peru in Anglona ed a Terranova, il teol. G. Panedda, il teol. Antonio Michele Piredda a Flussio, Giuseppe Pittalis ad Orosei, il teol. Sebastiano Porru a Belvì, il can. Angelo Puggioni a Magomadas, il teol. can. V. Puggioni a Bosa, Antonio Satta a Chiaramonti, Giuseppe Luigi Spano a Sagama, il teol. Michele Spano a Perfugas, il can. Luigi Sclavo a Sassari, Salvatore Angelo Sechi ad Ittiri, Pietro Sedda ad Atzara, Giovanni Antonio Senes a Benetutti, Serra a Guspini, il teol. Filippo Felice Serra a Cargeghe, Salvatore Siddu a Sant’Antioco, Giovanni Sini a Ploaghe (cappellano militare), il teol. Francesco Spano a Borutta, Antonio Spissu a Serri, Salvatore Spano a Ploaghe, Antonio Spissu a Serri, il teol. Pietro Todde a Tiana, Allai e Tonara, il teol. G. Uras a Sestu, Pietro Valentino ad Olbia, Fedele Virdis a Ploaghe, Zaccaria Sanna a Scano Montiferro.

– frati, come il questuante Diego Cadoni ed il sac. Giusto Serra a Lanusei.

– insegnanti, come il prof. Francesco Antonio Agus a Ghilarza, prof. Pietro Cara a Cagliari, il prof. Antonio Carruccio ed il prof. Antonio Fais (che parteciparono con lo Spano al convegno preistorico di Bologna), il prof. Patrizio Gennari (direttore dell’Orto Botanico, direttore del Museo di Cagliari, Rettore dell’Università), il prof. G. Meloni (del R. Museo anatomico), il prof. G. Todde dell’Università, P. Umana a Cagliari.

– maestri elementari, come Francesco Fois a Ploaghe, Luigi Loi a Nuragus, Battista Mocci a Cuglieri, Gianangelo Mura a Gesturi, Antioco Puxeddu a Neapolis, Federico Saju a Cagliari, Pantaleone Scarpa a Macomer.

– geologi, come G.L. Cocco.

– scultori, come Giuseppe Zanda a Desulo.

– ingegneri, come Giorgio Bonn a N.S. di Castro, Francesco Calvi (direttore delle Ferrovie Sarde), C. Corona a Corongiu, Efisio Crespo (autore di alcuni modellini di nuraghi, morto il 3 aprile 1874), E. Duveau a Grugua, A. Fais a Laerru, Federico Foppiani a Gadoni, Carlo Heym nel Sulcis, F. Marcia a Cagliari, Giovanni Onnis a Mara Arbarei, G. Pietrasanta (per il cippo terminale dei Giddilitani), Bartolomeo Ravenna ad Ierzu.

– architetti, come Salvatore Cossu a Bosa, Angelo Ligiardi ad Oristano, Luigi Tocco a Cagliari (impegnato contro i falsi idoletti fenici).

– geometri, come Luigi Crespi.

– disegnatori, come Federico Guabella di Biella (autore della «carta nuragografica» di Paulilatino, deceduto «naufrago» nel 1866)[72].

– militari, come il col. Francesco Cugia, il gen. Conte Alberto della Marmora, il cap. Gavino De-Logu a Bortigali, Antonio Masala (alcaide a Foghe), l’ufficiale Roberto Meloni ad Alghero, il luogotenente Luciano Merlo, Antonio Roych (comandante militare di Iglesias), il cav. Ruffoni di Verona (capitano dei Bersaglieri, protagonista di uno scavo in un nuraghe di Macomer), l’ex brigadiere Giovanni Sechi di Ploaghe.

– giornalisti, come F. Barrago, G. De Francesco, Michelino Satta, G. Turco.

– notai, come A. Atzori (sindaco di Paulilatino), S. Casti, Salvatore Congiattu a Martis, Andrea Marras a Terranova (Regio Ispettore nel 1876), Raimondo Melis a Nuragus, Puligheddu ad Ales.

– magistrati, come il pretore Antonio Ignazio Cocco a Siniscola, il procuratore Carlo Costa, il pretore avv. Cugurra a Ploaghe, A. Dore a Bitti, G. Pietro Era ad Oristano, il pretore F. Orrù a Sant’Antioco, A. Satta Musio, Ignazio Serra, Antonio M. Spano, Francesco Spano ad Oristano, il pretore G.M. Tiana Frassu a Benetutti e Nulvi, N. Tolu a Tharros.

– avvocati, come G. Maria Campus a Terranova, G. Dore a Giave, Francesco Elena (tra il 1867 e l’anno della sua morte avvenuta a Tunisi per annegamento nel 1884), Francesco Mastino a Bosa, Sisinnio Meloni Piras a Selegas, A. Nurchis a Cagliari, Pirisi a Nuoro, Efisio Pischedda a Seneghe, Fara Puggioni a Cagliari, Francesco Ruggiu a Porto Torres, Sebastiano Salaris a Cuglieri, Giuseppe Sanna Naitana a Cuglieri (decisamente ostile ai falsari delle Carte d’Arborea, in polemica con Antonio Mocci), Antonio Sancio a Bono, Giovanni Spano a Sassari, Antonio Maria Spanu, Stanislao Tuveri a Barumini, Stefano Vallero a Sassari.

– medici come Giovanni Altara a Bitti, G. Camboni, Giacomo Congiu a Muravera, il chirurgo G. Crespi ad Armungia, Giovanni Vincenzo Ferralis a Bosa, S. Lallai a Nurri, Lampis a Guspini, S. Mereu ad Ierzu, Giovanni Mura Agus a Meana, Salvatore Orrù a Milis, G.M. Pilo a Bitti, Antonio Schirru, G.M. Spano a Ploaghe, F. Tamburini a Padria.

– farmacisti, come Battista Melis a Serramanna, Francesco Putzu a Laconi (protagonista degli scavi a S. Maria Alesa), Antonio Luigi Salaris a Cuglieri, Francesco Serra a Cagliari.

– scenografi, come Ludovico Crespi.

– impiegati, come Ignazio Agus (direttore del cimitero di Bonaria), A. David (direttore dell’Ufficio postale di Oristano).

– ottici, come G. Claravezza a Cagliari.

– orefici, come Efisio e Giuseppe Campurra, Giovannino Dessì, R. Ferrara a Cagliari, Fedele Puddu.

– negozianti, come Francesco Defraja a Cagliari, Angelo Gherardi Pisenti a Porto Torres, Domenico Lofredo ad Oristano, Manai «rigattiere di cose antiche», Pietro Solinas.

– nobili, come il cav. Raimondo Arcais (morto nel 1873), i visconti F. e Vincenzo Asquer, il cav. Barisonzo a Sumugheo, Giovanni Busachi, cav. Costantino Carta a Bortigali, la nobildonna Placida Carta nata Passino a Bortigali, Gavino Cocco a Burgos (figlio di Bonifacio, protagonista della rivoluzione angioiana), Giuseppe Luigi Delitala per gli scavi di Cornus, il cav. D. De Filippi a Baunei, il conte C. De Magistris, il cav. Raimondo Dettori «nostro antico discepolo e amico» a Padria e Villanova, il cav. Peppino Di Teulada, Benvenuto Dohl (proprietario delle Saline di Cagliari), Iessie Dol nata Craig, il sen. Domenico Elena (prefetto di Cagliari), il cav. Battista Fois ad Iglesias, il cav. Domenico Fois Passino a Mulargia, Anna Galeani, il cav. Garrucciu a Fluminimaggiore, il sen. G.M. Grixoni, il cav. Francesco Grixoni, il conte Lostia a Nora, A. Manca Bitti a Nule, il cav. Sisinnio Paderi, il cav. Emanuele Passino a Tempio, il cav. Giuseppe Passino ad Abbasanta, Carlo Peltz a Cagliari, il cav. Paolo Pique (console generale di Francia), il conte Gioachino Pinna a Macomer, cav. A. Saba di Cheremule, il marchese Enrico di San Giust a Teulada (poi Barone), il cav. Francesco Antonio Satta a Florinas, il cav. Serpieri a Carcinadas, Pietro L. Serralutzu a Cuglieri, il cav. Stanislao Sini a Cabras, cav. Maurizio Sulis a Cagliari, il cav. Efisio Timon, il cav. G. Todde a Villacidro, il cav. Rocco Vaquer a Villamar, Eugenio Vaquer a Villasor.

– studenti come Efisio Garau Perpignano a Grugua, Lodovico Paulesi in Trexenta, il cav. Peppino Siotto a Sarrok.

– semplici cittadini, come Francesco Bagiella a Cheremule, Gavino Carta ad Ardara, P. Paolo Cesaraccio a Ploaghe, Francesco Cocco a Torralba, Proto Sanna Corda a San Vero, A. Corrias a Siniscola, Federico Dettori a Padria, Francesco Todde Floris a Tortolì, Teodoro Floris Zanda a Fordongianus, Efisio Franchini a Bosa, A. Frau a Terranova, Ricciotti Garibaldi (il figlio del Generale) a Caprera, Serafino Gaviano ad Abbasanta, Franceco Manconi a Macomer, Giuseppe L. Manconi, Michele Mancosu a Neapolis, Francesco Marogna a San Michele di Plaiano, il capo mastro Domenico Martinez a Torralba ed Ardara, Igino Martini di Quartu, Giuseppe Meloni a Norbello, S. Meloni a Cagliari, Monserrato Muscas, Antioco Murgia («liquorista») a Macomer, Giovanni Palimodde Salis ad Oliena, Giovanni Antonio Paulesu a Senorbì, Guglielmo Pernis ad Oristano, Antonio Picci a Sestu, G. Maria Pilo-Piras a Bitti, Felice Porrà, F. Saccomanno a Serdiana, Giovanni Antonio Satta a Florinas, Celestino Secchi a Nuragus, Giuseppe Maria Senes a Nule, Virgilio Serpi a Barumini, Antonietta Serra Pintor a Lei, Efisio Serra, Battista e Martino Tamponi a Terranova, Battista Tolu a Tharros, P. Usai (bidello dell’Università), Rodolfo Usai a Terranova, Fiorenzo Virdis a Tissi, Francesco Angelo Zonchello Niola a Sedilo, Giuseppe Maria Zucca a Baressa.

Tra tutti si segnalano i parenti dello Spano, come Domenico Figoni (che volle ricostruire il nuraghe Nieddu di Codrongianus), Tommaso Satta Spano, sindaco di Ploaghe, il teol. Michele Spano a Perfugas, l’ex brigadiere Giovanni Sechi di Ploaghe, il teol. Francesco Spano a Borutta, Govanni Luigi Spano (fratello di Govanni, cognato del Fiori Arrica), Sebastiano Spano a Ploaghe.

Infine amministratori comunali ed in particolare sindaci, come il notaio A. Atzori a Paulilatino, Antonio Pinna ad Osidda, l’avv. Antonio Sancio a Bono, il cav. Tommaso Satta Spano a Ploaghe, Salvatore Susini a Sant’Antioco, avv. Stanislao Tuveri a Barumini; assessori come il dott. G. Sini a Ploaghe; e segretari comunali, come A.G. Cao a Villasalto, Raffaele Puxeddu Manai a Sedilo, oppure a Villasalto.

10. Il quadro complessivo, pur assolutamente parziale e, se si vuole, al momento assolutamente provvisorio, rende bene lo svilupparsi di una rete di informatori, corrispondenti, amici, collaboratori dello Spano: persone alcune volte conosciutissime, più spesso per noi soltanto dei nomi, espressione comunque di un’élite di appassionati, motivati da un forte amor di patria: con il loro aiuto lo Spano è riuscito a controllare tutta l’isola, dalla Gallura all’Ogliastra, dal Sulcis alle Barbagie, per poi arrivare a costruire una struttura che nel tempo vediamo consolidarsi e rafforzarsi, fino ad arrivare negli ultimi tempi alla nascita del R. Commissariato per i musei e scavi di antichità della Sardegna (affidato inizialmente allo Spano fin dal 1875), con un Soprintendente, con una rete di direttori di musei, di Soprastanti e di Ispettori, alcuni dei quali molto qualificati (come Andrea Marras e Pietro Tamponi a Terranova, Luigi Amedeo a Sassari, Battista Mocci a Cornus, Gabriele Devilla nel Sarcidano, ecc.). Ci sono poi i collaboratori diretti dello Spano, i discussi Pietro Martini ed Ignazio Pillito, Filippo Vivanet, Vincenzo Crespi (per il Mommsen vir peritus et candidus)[73], soprattutto gli allievi prediletti Giuseppe Pani (morto a Sadali nel 1865) e Filippo Nissardi, che seguiamo giovanissimo studente a partire dal 1867, per lungo tempo, fino alla nomina di Ettore Pais a direttore del Museo di Cagliari. Proprio il Nissardi fu il vero erede dello Spano, che lo giudicava «adorno delle più belle virtù», «valente disegnatore», di cui «tutti si augurano che diventerà col tempo un vero archeologo che supplirà il vacuo di quelli che vanno a mancare per l’età nella patria».

In qualche caso abbiamo notizia della nascita di vere e proprie «società» archeologiche, sostenute ed incoraggiate dallo Spano, come quella presieduta dal parroco di Nuragus Gabriele Devilla (poi Regio Ispettore agli scavi per la Giara di Gesturi), che scavava nel sito dell’antica Valentia ed era composta da Giuseppe Caddeo, Salvatore Deidda, Cristoforo Mameli, Francesco, Luigi, Paolo e Vittorio Matta, Lodovico Trudu, Giuseppe Zaccheddu. Oppure la «società» che nel 1867 iniziò gli scavi nella necropoli punico-romana di Tuvixeddu a Cagliari, composta da Antonio Roych, Michele Satta, Efisio Timon, Vincenzo Crespi. E poi la neonata «Società Archeologica» fondata nel Sulcis ed a Capoterra dall’ingegnere minerario Léon Gouin. Ancora a Perfugas, dove si era «costituita in seguito una società per esplorare regolarmente quel sito» ed a Laerru, gli scavi di Monte Altanu, svolti con poco profitto da «una società» di privati cittadini, così come a Cornus, dove «sono state fondate società che vi rimasero più d’un mese, attendendo ai lavori che fruttarono un’immensa quantità di urne cenerarie in vetro, e di fiale, e guttarii in vetro di ogni colore di cui sono piene le private collezioni». Infine la Società Archeologica Sarda, nata nel 1872, che «perì il giorno che è nata», che doveva occuparsi della pubblicazione di un suo “Bullettino“. Del resto, gà nella Prefazione al VII numero del “Bullettino”, lo Spano aveva suggerito la nascita di un’associazione, di una vera e propria società o accademia; almeno aveva auspicato che «alcuni si unissero, per praticare ogni anno piccoli scavi in alcuni punti non ancora toccati dell’Isola, dove tuttora è seppellita la storia di quei popoli che più non sono».

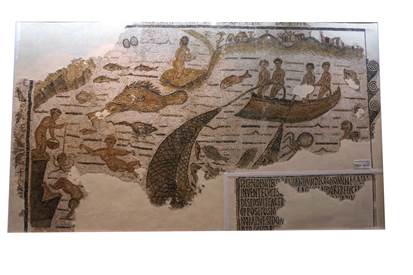

Numerosissime le collezioni visitate dallo Spano e rapidamente presentate nel “Bullettino” e nelle “Scoperte“: per tentarne un elenco si possono ricordare i nomi dei proprietari, Giovanni Busachi, l’ing. Francesco Calvi (proprietario di una preziosa «dattilioteca»), L. Calvi, Salvatore Carta, il gen. L. Castelli, Raimondo Chessa (direttore della Banca Nazionale di Cagliari e membro dell’Instituto Archeologico di Roma), Giovanni De Candia, can. Salvatore Angelo De Castro ad Oristano, Francesco Grixoni, Domenico Lofredo ad Oristano, Giuseppe L. Manconi, S. Müller, Battista Mocci a Cuglieri, F. Orrù a Sant’Antioco, Ignazio Pillito a Cagliari, avv. Fara Puggioni a Cagliari, Antonio Roych (collezione poi acquistata dall’Amministrazione provinciale di Cagliari), il giudice Francesco Spano ad Oristano (collezione poi passata alla figlia Spano Lambertenghi e quindi ad Enrico Castagnino), Paolo Spano, il can. Luigi Sclavo a Sassari, il teol. Filippo Felice Serra a Cargeghe, il sac. Salvatore Spano a Ploaghe, il cav. Maurizio Sulis a Cagliari, il cav. Efisio Timon, Eugenio Vaquer a Villasor. E poi i reperti sardi conservati in altre collezioni, come il Mosaico di Orfeo, rinvenuto a Cagliari nel 1762 e fatto trasferire dal Ministro Bogino presso l’Accademia delle Scienze e poi presso il Museo Egiziano di Torino[74].

In questi aridi elenchi c’è veramente tutta la Sardegna, ci sono gli uomini di cultura e gli affaristi, c’è il ceto dirigente di un’isola ancora disattenta in genere ai problemi della nascente archeologia, sottoposta in continuazione ad atti vandalici, se il sindaco di Torralba era arrivato a far demolire una parte del nuraghe Santu Antine, per realizzare un abbeveratoio per il bestiame: eppure era un nuraghe reso celebre nel 1829 per la visita del re Carlo Alberto. Lo Spano invoca ancora una volta «una commissione conservatrice di antichità» che garantisca la tutela e la difesa del patrimonio archeologico isolano[75].

Fu lo Spano a recuperare un ritardo secolare, consentendo alla Sardegna di aprirsi alla conoscenza di moltissimi studiosi italiani e stranieri. I temi sollevati sono ancora oggi quanto mai vitali: la destinazione dei nuraghi, il collegamento con i Shardana, le fasi della romanizzazione, la localizzazione del tempio del Sardus Pater, che lo Spano pensava sul Capo Frasca, a S di Tharros, pur conoscendo le rovine di Antas, la cristianizzazione dell’isola.

I grandi scavi, svolti con la partecipazione diretta dello Spano: a Tharros, a Florinas ed a Mesu Mundu presso il Monte Santo nel ’57[76], a Tuvixeddu nel ’65 e nel ’67, nell’anfiteatro di Cagliari nel ’66, a Monteleone Roccadoria ed a Padria nel ’66, a Pauli Gerrei nel ’65; e poi Nora, Sulci, Neapolis, Forum Traiani, Cornus, Turris Libisonis, Olbia, infine a Ploaghe nei nuraghi Attentu e Don Michele citati nelle Carte d’Arborea, fino al’75: qui si sarebbero svolti secondo Giovanni Lilliu i primi scavi statigrafici in Sardegna[77]; gli altri scavi, di cui lo Spano fornisce informazioni e dettagli, come quelli del 1875 ad Osilo di Pio Mantovani e G. Arnaudo; a Tharros nel 1875 dell’avv. Domenico Rembaldi e del tipografo Giorgio Faziola di Firenze (quest’ultimo si sarebbe impegnato per la ristampa del “Bullettino“, ormai esaurito); inoltre le scoperte occasionali, gli scavi per la realizzazione di opere pubbliche (come la ferrovia di Porto Torres, la stazione di Cagliari), le analisi paleo-antropologiche, come quelle affidate a P. Mantegazza. Inoltre la politica di acquisti dei grandi musei internazionali, il British (con le dubbie attività di Gaetano Cara) ed il Louvre, con gli scavi di R. Roussel a Cornus, ma anche a Cagliari ed a Nulvi. E poi i materiali, le iscrizioni, ma anche i monumenti (teatri, anfiteatri, terme) ed i reperti dalla preistoria all’età medioevale, con particolare attenzione per l’età romana (armi, bronzetti, scarabei egittizzanti, amuleti, statue, lucerne, ceramiche, mosaici, monete, gioielli, vetri, sarcofagi, urne cinerarie, ecc.).

Possiamo seguire in diretta l’inaugurazione del nuovo Museo di Cagliari (avvenuta il 31 luglio 1859, quando fu scoperto il busto del Della Marmora), l’accrescersi delle collezioni (con la donazione di epigrafi puniche di Cartagine effettuata da N. Davis, con l’acquisto di intere raccolte e con la donazione della raccolta archeologica, che nel 1860 valse allo Spano una medaglia con l’effigie di Vittorio Emanuele II re di Sardegna)[78]. Eppure appena due anni prima era «un fatto che delle tante (lapidi) sarde che riporto, appena una n’è rimasta, che trovasi nel R. Museo di Cagliari», forse a causa dell’imprevidenza del direttore Gaetano Cara, che non proteggeva a sufficienza il patrimonio del museo, trattandolo come se fosse una sua proprietà privata.[79]

11. E’ soprattutto il “Bullettino Archeologico Sardo” a consentirci di definire il quadro dei collaboratori, perchè a parte i 398 articoli firmati dallo Spano ed i 5 articoli anonimi, 142 articoli sono firmati da amici e corrispondenti, anche se in qualche caso si tratta solo di ristampa di lavori pubblicati in riviste italiane o straniere: Pietro Martini è presente quasi tutti gli anni con ben 43 articoli, segue Celesto Cavedoni (direttore della Biblioteca di Modena, conosciuto dallo Spano fin dal 1839, difensore delle Carte d’Arborea ed in particolare del Ritmo di Gialeto, fino alla morte avvenuta nel 1870)[80] con 23, Pier Camillo Orcurti (primo assistente del R. Museo Egiziano di Torino, un «distinto egittologo», che «morì per isforzi di studio, disgraziatamente nel manicomio», che lo Spano conobbe personalmente a Torino nel 1856)[81] con 16, Vincenzo Crespi (assistente del R. Museo archeologico) con 11, Alberto Della Marmora con 5, il discusso archivista Ignazio Pillito e lo «scrittore di cose nazionali» Francesco Fiori Arrica con 4 (tutti pubblicati dopo la morte avvenuta nel 1855 durante l’epidemia di colera)[82], «il dotto e distinto archeologo» Raffaele Garruci[83] con 3; con due articoli François Bourgade (Cappellano della Cappella Imperiale di San Luigi di Cartagine, poi divenuto amico personale dello Spano dopo il viaggio in Tunisia del 1856)[84], Salvatore Cocco (rettore di Austis), Salvatore Cossu (rettore di Ploaghe), Giulio Minervini (che lo Spano conobbe a Pompei nel 1856: egli era «il regio bibliotecario, il continuatore del “Bullettino Archeologico Napolitano” ed il presidente dell’Accademia pontiniana»)[85], Salvatore Orrù (il medico chirurgo di Milis, noto per le scoperte di Cornus), il sacerdote Giovanni Pisano[86]; infine compaiono tra i collaboratori il celebre arabista Michele Amari (ministro della Pubblica Istruzione dal 1863), G. Brunn[87], Gaetano Cara, il conte Ippolito Cibrario «segretario del Gran Magistero della Sacra Religione»[88], figlio del più noto Luigi Cibrario (il Ministro al quale lo Spano doveva nel 1853 l’ingresso nel Consiglio universitario di Cagliari)[89], il conte Alberto De Retz, D. Detlefsen[90], Gaspare Gorresio (segretario dell’Accademia Reale delle Scienze di Torino, classe di scienze morali, storiche e filologiche), G. Henzen (segretario generale dell’Instituto archeologico di Roma, che lo Spano conobbe personalmente nel 1856)[91], il tedesco M.A. Levy, L. Müller[92], il frate Luigi Pistis, Vincenzo Federico Pogwisch che lo Spano conobbe a Messina nel 1856)[93], Antioco Polla, Antonio Spissu (rettore della parrocchia di Serri) ed il Conte Carlo Baudi di Vesme (pienamente coinvolto nella difesa delle Carte d’Arborea ed in particolare del Codice Garneriano).

Il quadro statistico complessivo delle collaborazioni al “Bullettino Archeologico Sardo” è stato già fornito da me in passato e non deve essere necessariamente ripreso in questa sede[94]: se estendiamo l’indagine alle “Scoperte“, abbiamo notizia di relazioni e rapporti amichevoli dello Spano con qualificatissimi studiosi italiani, molti dei quali conosciuti di persona durante il V Congresso preistorico di Bologna, svoltosi nel 1871, che fu l’occasione per lo Spano per presentare al mondo la civiltà nuragica, anche se con qualche interferenza del Cara, che nella circostanza fece distribuire il suo opuscolo sui “flagelli”, di cui si dirà: è il caso di Luigi Pigorini, prima direttore del Museo di Parma, poi a Roma direttore del Museo italiano preistorico ed etnografico, che avrebbe ricevuto nel 1876 almeno una ventina di oggetti sardi[95]. E’ il caso anche di Giuseppe Bellucci di Perugia, di B. Biondelli, direttore del Gabinetto numismastico di Milano (che fu a Cagliari, poi a Cartagine ed infine a Sassari nel 1865), di C. Capellini, di Giancarlo Conestabile di Perugia, del latinista G. Crisostomo Ferrucci, bibliotecario della Laurenziana di Firenze, di Gian Francesco Gamurrini, direttore del Museo di Firenze, di G. Gozzadini di Bologna («dotto ed archeologo rinomato»)[96], di Gregorio Ugdulena, di Atto Vannucci, conosciuto a Firenze nel 1862; ma lo Spano era in rapporti anche con il celeberrimo Giovanni Battista De Rossi, che conobbe a Roma fin dal 1856[97], e che seguì l’edizione di alcune iscrizioni paleocristiane della Sardegna. Dell’abate torinese Amedeo Peyron, così come di Carlo Promis si è già detto. I rapporti con Pasquale Tola, presidente della Società ligure di Genova, «attivo ed ammirato da tutti i membri che assistevano alle adunanze per la sua prontezza, dottrina ed eloquenza», «ingegno eminente, scrittore incomparabile e di gran genio, uno dei primi ingegni della Sardegna» non furono in realtà sembre buoni[98]; lo Spano del resto aveva seguito il Della Marmora nella polemica sull’edizione delle iscrizioni latine della Grotta delle Vipere, che nel Codex Diplomaticus Sardiniae appariva «pessima» ma anche «scorretta ed incompleta»[99].

Si è già accennato al profondo rapporto di amicizia e di collaborazione con il generale Alberto Ferrero Della Marmora, morto a Torino il 18 aprile 1863, ma anche con il padre Vittorio Angius (scomparso a Torino nel 1862 nell’«inedia e miserabilmente»)[100] e con il barone Giuseppe Manno, «gloria della Sardegna e dell’Italia, per i suoi dotti, eleganti e variati scritti», morto nel 1868, che fu in stretta relazione epistolare con lo Spano e che, a differenza di quanto normalmente si scrive, sembra parzialmente aver aderito alla falsificazione delle Carte d’Arborea[101].

12. Sarà però ancora più utile l’elenco completo dei corrispondenti stranieri dello Spano: il cav. Beulè di Parigi (poi Ministro della Pubblica Istruzione, «il quale si era portato in Cartagine per far scavi onde studiare e stabilire la topografia dell’antica Byrsa», che fu a Cagliari al Museo; «indi partì per Sassari per imbarcarsi col vapore di Marsiglia»)[102], Augusto Bouillier di Parigi, François Bourgade di Cartagine (per le iscrizioni fenicie), E. Bormann (per il cippo dei Giddilitani), Paulus Cassel (per la trilingue di San Nicolò Gerrei), François Chabas (per i Shardana), l’antiquario inglese N. Davis (apprezzato per il dono di 6 stele puniche da Cartagine)[103], E. Desjardins (ancora per il cippo dei Giddilitani), Gabriel De Mortillet (per i nuraghi), Iulius Euting (bibliotecario di Tubinga, in occasione del viaggio a Sassari ed a Porto Torres), Wolfgang Helbig (segretario dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, che fu a Cagliari ed a Ploaghe nel 1875 e che l’anno successivo avrebbe dedicato allo Spano un lavoro sopra l’arte fenicia)[104], G. Henzen (segretario generale dell’Instituto archeologico di Roma, che lo Spano conobbe nel 1856)[105], Renato Laboulaye (per la tavola di Esterzili), Léon Gouin (ingegnere minerario nel Sulcis), M.A. Levy, il barone i Maltzan (che visitò la Sardegna nel 1868), Francisco Martorell «dotto signore di Barcellona» (che fu in Sardegna nel 1868, «venuto espressamente per visitare i Nuraghi Sardi e studiarli per poterne far paragone coi Talaioth delle Baleari»), I. Mestorf, Th. Mommsen (in Sardegna nell’ottobe 1877), Heinrich Nissen (in Sardegna nella primavera 1866, per reparare il viaggio del Mommsen), Valdemar Schmidt (del Museo di Copenaghen, conosciuto in occasione del congresso preistorico d Bologna), Otto Staudinger di Berlino (per le indagini preistoriche a Siligo del 1855, già nel primo volume del “Bullettino“), Pompeo Sulema (inviato da Cartagine in Sardegna da François Bourgade, per l’edizione delle iscrizioni fenicie del Museo di Cagliari), l’inglese Elisabetta Warne («bizzarra e stravagante», che si trattenne a Cagliari nel 1859 per alcuni mesi)[106], J.A. Worsaae (del Museo di Copenaghen, conosciuto in occasione del congresso preistorico di Bologna), ecc.

Non è possibile in questa sede ricostruire i dettagli dei singoli contatti, che pure in futuro meriterebbero di essere meglio studiati, alla luce soprattutto dell’ampio epistolario conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari e presso il Rettorato. Ci limiteremo pertanto a trattare solo alcuni nuclei tematici, con riguardo in particolare ai rapporti di amicizia dello Spano con alcuni studiosi tedeschi, soprattutto Otto Staudinger, Iulius Euting, Wolfgang Helbig, Heinrich Nissen, Theodor Mommsen, ma anche il Barone di Maltzan, che visitò la Sardegna tra il febbraio ed il maggio 1868 e che morì suicida a Pisa il 22 febbraio 1874[107]. Di lui lo Spano ricorda «i viaggi fatti in Oriente e in tutta l’Africa, sino al Marocco, esponendosi a tanti pericoli»; egli «parlava l’arabo come un musulmano e si associò ad una carovana con nome finto per visitarre La Mecca ed il sepolcro di Maometto»[108].

Il viaggio di Otto Staudinger è segnalato sul primo numero del “Bullettino“, mentre ripetutamente si elencano le recensioni positive che la Rivista aveva ricevuto in Germania. Si può però partire da una preziosa notizia registrata sulle “Scoperte” del 1870[109], a proposto del viaggio in Sardegna effettuato nell’ottobre 1869 dal «dotto Professore bibliotecario di Tubinga, che venne in Sardegna (…) collo scopo di studiare e copiare tutte le iscrizioni fenicie»: si tratta di Iulius Euting, che «passando da Sassari a Porto Torres per prender imbarco per Marsiglia», potè osservare con dolore una fase della distruzione dell’acquedotto di Turris Libisonis. Egli poté raccontare allo Spano le sue impressioni in una lettera successiva forse dei primi mesi del 1870: «quum ex urbe Sassari discederem, juxta viam viros vidi qui antiquum aquae ductum Romanorum, barbarorum more in latomiarum modum despoliantes, ferro et igne saxula deprompserunt, non sine dolore !». Dalle pagine del volume emerge la viva simpatia dello Spano per «il dotto giovine Bibliotecario di Tubinga» e per la causa prussiana: «se pure non sarà distratto dai suoi studj impugnando l’arma nel campo dell’atroce guerra per difendere la patria dall’inqualificabile aggressione gallica».

Ugualmente interessanti le notizie sul viaggio effettuato in Sardegna da Wolfgang Helbig, segretario dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma: lo studioso si trattenne a lungo a Cagliari nel 1875, raggiungendo come si vedrà più oltre lo Spano a Ploaghe, dopo la conclusione degli scavi[110].

13. Più importanti sono le notizie sul viaggio d Heinrich Nissen, in vista dell’edizione del decimo volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, a cura dell’Accademia berlinese: nelle “Scoperte” del 1866 si segnala il passaggio nell’isola del «dotto archeologo» Enrico Nissen di Berlino, «per far un’escursione archeologica in Sardegna e studiarvi i monumenti figurati»; partito il I giugno 1866 per Sassari, «per prender imbarco per Ajiaccio», lo studioso tedesco, poté effettuare un fac-simile dell’epitafio di Proculus Colonus, inciso su una lastra rinvenuta tra le rovine del Palazzo di Re Barbaro a Porto Torres[111]. Lo Spano lo ricorda qualche anno dopo come «archeologo eruditissimo», segnalando che «conferimmo insieme su molti punti che riguardavano la Sardegna»: «per suo mezzo entrai in relazione e in corrispondenza col celebre Teodoro Mommsen, che fu in Sardegna per conoscermi in persona [!] nel 1877»[112]. Del resto, lo stesso Mommsen avrebbe scritto sul decimo volume del CIL: «ex nostratibus Henricus Nissen mea causa Cagliaritani musei titulo descripsit»[113]. Noi sappiamo che il Nissen restò in relazione con lo Spano, se nel 1867 gli segnalò alcune iscrizioni di classiari sardi da Sorrento, Napoli e Pozzuoli.

Noi possediamo molte informazioni sui rapporti tra Mommsen e lo Spano, a partire dal giudizio sulla falsità delle epigrafi del codice Gilj delle Carte d’Arborea, formulata nel 1870[114], fino all’edizione della tavola di Esterzili ed al burrascoso viaggio in Sardegna dell’ottobre 1877; sappiamo dell’ipercriticismo del Mommsen, che colpì ripetutamente (ed ingiustamente) lo Spano. Ad esempio sono note le riserve del Mommsen, sui toponimi Fogudolla, Foce dell’Olla, fiume Doglio, Torre d’Oglio e di Oglia, Sisiddu, Oddine, che a giudizio dello Spano conserverebbero tutti il ricordo dei Ciddilitani[115]: tutti toponimi attestati solo da documenti antichi, che lo studioso tedesco nel suo eccesso di ipercriticismo dubitava potessero appartenere alla falsificazione delle Carte d’Arborea: «nec recte opinor Spanus cum regione Oddine id composuit, vel cum antiqua turri ad fauces fl. Mannu dicta Torre d’Oglia in instrumentis antiquis, quae vide ne sint ex genere Arboreanorum»[116]. Ma, dando torto al Mommsen, il Pais qualche anno dopo avrebbe dimostrato la bontà delle intuizioni dello Spano, che collegava la parola ollam incisa sul lato stretto della lapide (collocato verso occidente) all’antica denominazione della foce e dell’approdo sul pittoresco Rio Mannu[117].

Del resto, i sospetti del Mommsen hanno sempre sullo sfondo il problema dei falsi, che nel 1877 sarebbe esploso con la visita dello studioso tedesco a Cagliari, un avvenimento a lungo atteso e temuto dallo Spano: «in questo mese o nell’altro deve arrivare il celebre Teodoro Mommsen (…). Io temo l’arrivo di questo dotto, perché nello stato in cui sono farò cattiva figura»[118]. In occasione di un pranzo ufficiale al quale sarebbero stati presenti tra gli altri Giovanni Spano, il Soprintendente Filippo Vivanet, il prof. Patrizio Gennari, il Mommsen avrebbe espresso giudizi pesanti sui falsari delle Carte d’Arborea, che arrivavano a negare la storicità di Eleonora d’Arborea[119], confermando di voler «smascherare l’erudita camorra» isolana[120]; egli avrebbe scherzato poi un po’ troppo pesantemente sui suoi propositi di voler condannare prossimamente la quasi totalità della documentazione epigrafica isolana, ed in particolare le «iscrizioni di fabbrica fratesca»[121]. Su “L’Avvenire di Sardegna” del 21 ottobre 1877 sarebbe comparsa una polemica lettera «d’oltretomba» firmata da Eleonora d’Arborea ed indirizzata a Filippo Vivanet: lo studioso sarebbe stato aspramente contestato per non aver difeso la storicità di Eleonora, di fronte all’«invidioso tedesco» ed all’«orda germanica» e per aver, con il pranzo, «digerito l’insulto fatto alla [sua] memoria». Anche il vecchio senatore Spano sarebbe stato strapazzato alquanto, tanto da essere considerato un traditore, per il quale si sarebbe suggerita una punizione esemplare: egli sarebbe dovuto diventare la «zavorra» utilizzata per il «globo aerostatico» sul quale il Vivanet avrebbe dovuto errare per sempre, lontano dalla terra sarda; eppure, «se al canonico Spano avessero toccato i suoi Nuraghi, quante proteste non si sarebbero fatte !». Dunque lo scontro si sarebbe progressivamente esteso nel tempo, fino a sfiorare lo Spano, a prescindere dal sostegno da lui assicurato ai falsari delle Carte d’Arborea[122]. Eppure proprio il viaggio del Mommsen doveva scatenare in Sardegna finalmente una salutare reazione ed un rapido processo di rimozione dei falsi, che avrebbe coinvolto lo stesso De Castro, lasciatosi andare ingenuamente nei giorni successivi con Enrico Costa e con Salvatore Sechi Dettori ad ammissioni sulla «vera storia delle carte», accennando a fatti precisi, a responsabilità, a veri e propri misfatti; chiamato a rispondere su “La Stella di Sardegna”, il De Castro si sarebbe per il momento sottratto dal fornire i chiarimenti promessi, per paura del «codice penale», ma anche per «ragioni di convenienza e di amicizia», continuando a polemizzare col Mommsen, che «non lesse mai queste cose e giudicò a vanvera, anzi ab irato»; un giudizio ripreso dal Pillitto, per il quale il De Castro avrebbe dovuto fornire «un farmaco al Mommsen per calmare la sua bile irritata dal Ghivizzani»; eppure il Sechi Dettori, in pieno accordo con il Vivanet, rivolgeva un appello al De Castro, al «nostro illustre archeologo Giovanni Spano», al «dotto Pellitu», al «cancelliere Poddighe, della cattedrale d’Oristano», nonchè al «commendator Giuseppe Corrias», perchè finalmente dicessero «il vero intorno a queste benedette pergamene», consapevoli «che la storia segna con maggior gratitudine i nomi di coloro che dissero tutta la verità intorno agli uomini ed alle cose, che non di quelli i quali sulle cose e sugli uomini vollero distendere un velo pietoso, che infine verrà squarciato dalla giustizia dei secoli»[123].

Fu comunque proprio il Mommsen a purgare lo Spano dall’accusa di essere coinvolto nella falsificazione, con il poco noto giudizio pubblicato nella parte iniziale del decimo volume del Corpus inscriptionum Latinarum: un prezioso giudizio, critico ma anche affettuoso e riconoscente: «Iohannes Spano (…) per multos annos ut reliquarum antiquitatis patriae partium, ita epigraphiae quoque curam egit Sardiniaeque thesaurum lapidarium non solum insigni incremento auxit, sed etiam sua industria effecit ut notitia ad exteros quoque perveniret. (…) Hoc magnopere dolendum est optimae voluntati, summae industriae, ingenuo candori bene meriti et de patria et de litteris viri non pares fuisse vires; nam titulos recte describere non didicit cavendumque item est in iis quae ab eo veniunt a supplementis temere illatis. Nihilo minus magna laus est per plus triginta annos indefesso labore his studiis Spanum invigilasse et multa servasse egregiae utilitatis monumenta, quorum pleraque, si non fuisset Spanus, sine dubio interiissent. Quare qui eum sequuntur, ut facile errores evitabunt, in quos aetatis magis quam culpa incidit, ita difficulter proprias ei virtutes aemulabuntur»[124].

Fu proprio il Mommsen a distinguere la posizione dello Spano («ingenuo candori») così come quella di Vincenzo Crespi («qui in museo bibliothecaque Cagliaritana mihi tamquam a manu fuit vir peritus et candidus») e naturalmente del più giovane Filippo Nissardi (collaboratore del Mommsen e dello Schmidt), da quella dei falsari delle Carte d’Arborea, tra i quali avrebbe incluso Pietro Martini ed Ignazio Pillito, sotto i cui auspici vennero in luce dal monastero dei minori conventuali di Oristano («ut aiunt») i codices Arboreani, tra i quali quel codice del notaio cagliaritano Michele Gilj databile tra il 1496 ed il 1498, con gli apografi di un gruppo di iscrizioni latine sicuramente contraffatte, inserite quasi tutte già nel II volume del “Bullettino“, compresa una iscrizione che citava il templum Fortunae di Turris Libisonis[125] e che dunque era successiva al ritrovamento avvenuto nel 1819 della base autentica pubblicata dal Baille[126]: «argumentis quamquam opus non est in re evidenti, confutavi fraudes imperite factas in commentariis minoribus academiase Berolinensis a. 1870 p. 100»[127].

Accantonata la questione dei falsi, molte novità si posseggono ora sull’edizione della tavola di Esterzili[128], un importantissimo documento epigrafico segnalato al Mommsen dall’Henzen e dal Nissen. Scrivendo al can. Spano il 13 gennaio 1867, lo Spano confessava con qualche imbarazzo di essere in procinto di pubblicare l’importantissima iscrizione, bruciando i diritti di chi l’aveva scoperta: «fidandomi nelle osservazioni del Nissen, che mi disse esser certissimo che il monumento si stamperebbe nell’anno decorso [1866] (e certamente un tal documento deve e vuole esser pubblicato subito), ho promesso per un foglio tedesco (l’Hermes) un articolo sopra questo bronzo, che verrà fuori nel Marzo di quest’anno. Pensavo io di agire con tutta prudenza, lasciando uno spazio di tre mesi interi fra la pubblicazione nell’Italia e la ripubblicazione mia; che certamente non amo io di sottrarre a chi appartiene con ogni diritto l’onore della pubblicazione. Ma ora non posso ritirare la mia parola e ritenere l’articolo promesso e scritto; non mi resta altro dunque di implorare la sua indulgenza, e di pregarla, se l’edizione di Torino non verrà fuori prima, di pubblicare sia a Roma nel Bullettino sia in dovunque altro periodico il semplice testo del monumento e di farmene consapevole, affinchè possa io aggiungere, che non faccio altro che ripubblicare un testo edito da lei»[129]. E, dopo l’arrivo del volume delle “Scoperte” dedicato all’antica Gurulis, con in appendice il testo dell’epigrafe di Esterzili, il 23 gennaio successivo: «Ne farò io il debito uso e così mi vedo tolto da questo dilemma, che per non mancare alla mia parola data all’editore dell’Hermes arrischiava io dissentirmi la pubblicazione troppo sollecita di un monumento non ancora fatto di pubblica ragione dallo scopritore medesimo»[130]