L’Epigrafia latina nelle province danubiane negli ultimi 15 anni (2000-2015)

Vienna, 10 novembre 2015, Istituto Italiano di cultura

3rd International Conference on Roman Danubian Provinces

di Attilio Mastino (Testo letto da Angela Donati.)

1.L’epigrafia provinciale. 2. Lo specifico epigrafico. 3. La lunga conquista. 4. Questa rassegna. 5. Storia degli studi. 6. Nuove acquisizioni sui governi provinciali. 7. La storia: novità sui viaggi imperiali. 8. Recenti acquisizioni sui fasti provinciali. 9. La municipalizzazione. 10. Alcuni populi e nationes. 11. Gli immigrati. 12. Opere pubbliche. 13. L’esercito: legioni, coorti, alae, flotta. 14. Miniere e dogane. 15. La vita religiosa. 16. Le articolazioni e le festività del culto imperiale. 17. Conclusioni

1.L’epigrafia provinciale. 2. Lo specifico epigrafico. 3. La lunga conquista. 4. Questa rassegna. 5. Storia degli studi. 6. Nuove acquisizioni sui governi provinciali. 7. La storia: novità sui viaggi imperiali. 8. Recenti acquisizioni sui fasti provinciali. 9. La municipalizzazione. 10. Alcuni populi e nationes. 11. Gli immigrati. 12. Opere pubbliche. 13. L’esercito: legioni, coorti, alae, flotta. 14. Miniere e dogane. 15. La vita religiosa. 16. Le articolazioni e le festività del culto imperiale. 17. Conclusioni

1.L’epigrafia provinciale.

Dopo Ferrara e Cento, Livio Zerbini mi ha nuovamente coinvolto chiedendomi di intervenire a questa 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces (Society and Economy), prevalentemente dedicata all’epigrafia, promossa dal Laboratorio della sua Università d’intesa con l’Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik Wien (Fritz Mitthof e Theresia Pantzer). Allora lasciatemi dire la gratitudine per l’onore che mi viene fatto e l’ammirazione per il lavoro portato avanti in questi anni dal “Laboratorio sulle province danubiane di Ferrara”, che in qualche modo collabora in parallelo con il nostro “Centro di studi interdisciplinari sulle province romane” dell’Università di Sassari fondato 25 anni fa, con attenzione al tema delle specificità regionali e locali nel quadro del generale fenomeno della romanizzazione, coordinando gruppi di studiosi e proponendo una cooperazione interdisciplinare e internazionale sulla cultura, l’urbanizzazione, l’economia, la vita religiosa di un impero mediterraneo divenuto spazio di contatto, di cooperazione, di integrazione fra popoli differenti. Negli ultimi anni il Laboratorio di Ferrara, in una linea di continuità con antichi indirizzi di studi dell’Università di Bologna, è riuscito sempre più a porsi progressivamente come punto di riferimento per la cooperazione scientifica internazionale, tra archeologia, epigrafia, numismatica, storia delle religioni; è diventato un prezioso strumento per allargare l’indagine in ambito continentale e per costruire nuove reti di ricercatori[1].

Il volume del II Convegno internazionale dedicato a Culti e religiosità nelle province danubiane, pubblicato nel 2015 dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, si concentra sulla vita religiosa attraverso i contributi di alcuni dei più autorevoli ricercatori del mondo danubiano in età romana, provenienti da quindici Paesi. Gli esiti delle ultime ricerche mettono sempre più in evidenza che il mondo provinciale danubiano non costituisce un organismo uniforme e omogeneo, in quanto ogni provincia è caratterizzata da una propria identità che è andata maturando nel tempo, i cui tratti specifici meritano di essere ulteriore indagati e studiati[2].

L’esigenza di distinguere la storia delle province dalla storia di Roma, le sue fonti, i suoi orizzonti, le sue relazioni, è dovuta alla necessità di far emergere le specificità regionali, le persistenze indigene, gli apporti originali che le differenti realtà nazionali e locali hanno espresso all’interno dell’impero romano. Questo tipo di analisi, che nel rapporto tra centro e periferia valorizza gli apporti specifici delle diverse province e supera il tema dell’egemonia e dell’imperialismo rilevando il ruolo fondamentale della geografia nella storia, è stata definita già in occasione del Colloquio di Cluj-Napoca del settembre-ottobre 2006. Ho potuto rileggere lo splendido volume degli Atti che mi è stato donato animo grato da Ioan Piso, per conto del Centrul de Studii Romane dell’Universitatea “Babeş-Bolyai” e del Muzeul Naţional de istorie a Transilvaniei[3]: un volume di sintesi che poneva il tema della flessibilità romana nella creazione di nuove province e insieme si soffermava ad analizzare aspetti specifici relativi alla storia provinciale romana. Per quanto ci riguarda in questa sede, con riferimento alla Rezia (C. Sebastian Sommer), al Norico (Ekkehard Weber), all’Illirico (Péter Kovács), alla Mesia (Miroslava Mirković, Costantin C. Petolescu, Florian Matei-Popescu), alla pianura della Dobrugia tra le attuali Romania e Bulgaria alla foce del Danubio (Alexandru Suceveanu), alle Pannonie (Eduard Nemeth), soprattutto alla Dacia (Gelu Florea, Paul Puppeză, Viorica Rusu-Bolindeţ, Barnabás Lőrincz, Ioan Piso), tutti studiosi che hanno animato il fervido dibattito storiografico sull’epigrafia e la storia delle province danubiane fino ad oggi. È particolarmente la Dacia la provincia per la quale in questi ultimi anni viene rapidamente colmato un ritardo storico di conoscenze e di dati, anche per merito dei nostri colleghi italiani[4]. Nel frattempo abbiamo maturato una coscienza nuova sul tema della diversità delle società provinciali, delle distinte identità e appartenenze, dell’assoluta inadeguatezza di formule astratte e di categorie interpretative capaci di definire nel tempo e nello spazio processi che hanno determinato eterogenee trasformazioni politiche, economiche, sociali, culturali, fortemente condizionate dalla geografia, dalla distanza, dall’impegno di Roma in una provincia. Del resto è nostro dovere evitare di ingabbiare in schemi precostituiti una realtà complessa, vivace, articolata, che va molto al di là delle formule e che aderisce a situazioni locali ancorate a tradizioni, ad ambienti culturali e territoriali, all’evoluzione diacronica sempre in rapporto con l’ambiente circostante. Non ci sono formule semplici per definire realtà complesse. Eredità dell’ellenismo, è evidente il progressivo affermarsi di una realtà culturale nuova che attraversa tutto l’impero, una “Romanitas” che oggi appare assai differenziata, fondata soprattutto nelle regioni di frontiera su un controllo militare che si innestò con il processo di urbanizzazione[5] e le promozioni giuridiche di intere comunità peregrine a livello municipale[6], il coinvolgimento delle popolazioni locali, la scelta strategica di stabilizzare i territori[7], la promozione dell’evergetismo cittadino[8]; il controllo militare fu incardinato su singoli avamposti che controllavano i flussi di uomini, animali, merci da e per l’impero. Sullo sfondo rimangono i temi ambientali che emergono con prepotenza, il paesaggio, la flora, la fauna, come da ultimo a proposito della caccia al bisonte d’Europa sui Balcani documentato dall’iscrizione di Montana in Mesia Inferiore[9]. Quindi gli aspetti amministrativi legati alla conquista e alla provincializzazione, il governo, gli avvenimenti storici riflessi sulle pietre.

Partecipano ai nostri lavori alcuni maestri, molti giovani ricercatori, molti studiosi provenienti da numerose università europee, che ci condurranno per mano a ricostruire i paesaggi antichi delle province danubiane, con relazioni che investiranno aspetti storici, epigrafici, archeologici, topografici di un’area vasta che si affaccia sul grande fiume, alla quale guardiamo con rinnovato interesse, alla ricerca delle origini della cultura europea, ritrovando radici comuni e percorsi storici convergenti. Il nostro mestiere di storici del mondo antico deve sempre di più renderci consapevoli dell’importanza e della vitalità dell’eredità dell’antico nel mondo che viviamo e insieme deve farci cogliere il senso della responsabilità di un impegno di ricerca che si proietti nella costruzione di un futuro comune. I nostri lavori consentiranno di colmare fossati, di abbattere steccati antichi e muri moderni e di trovare una strada insieme, soprattutto promettono uno sviluppo di rapporti tra Paesi diversi, tra Università, tra scuole, tra metodi di indagine, nella direzione che porta verso il consolidamento di una rete di relazioni che immaginiamo intensa e vitale, capace di avviare un fortissimo rinnovamento di metodi e di modelli culturali su un’area vasta, complessa, piena di fermenti nuovi.

Proprio lungo le frontiere danubiane la cultura politica romana produsse efficaci modelli di organizzazione civica: fondazioni di colonie, istituzioni municipali, governi per territori con specifiche identità etno-culturali ed economiche mentre «l’urbanizzazione fece passi considerevoli, anche con l’affiancamento di nuove città ad impianti castrensi, specie sul limes». Parlando al convegno sul Limes svoltosi nel 1989 a Svishtov, l’antica Novae, alla vigilia della caduta del muro di Berlino che segnava la fine di quella che era stata la cortina di ferro del secondo dopoguerra, Giancarlo Susini volle ribadire che il Limes romano non fu soltanto una barriera, ma anche una soglia, un liminare da varcare per entrare di là, e una strada di terra e magari di fiume, che raccordava “a valle” singoli entroterra per farli comunicare, una via maestra, insomma, che tale si potrebbe definire perché tramite primario dei transiti e delle conoscenze, e perché straordinario fattore di omologazione tra le culture che, dai lati della via, vi confluivano[10]. Oggi tante cose sono più chiare, intorno alle funzioni diverse che il limes ha svolto nel tempo, all’attività di legioni, coorti, alae, numeri, alla edificazione di castra e di fortificazioni come burgi e praesidia militari, ad esempio come quelli in Pannonia Inferiore per iniziativa del prefetto del pretorio Tigidius Perennis, nell’età di Commodo[11]; o quelli sul basso Danubio in età tardo antica presentati nella sintesi di D. Bondoc[12].

Sono ora disponibili numerosi lavori sull’archelogia e l’epigrafia delle province danubiane in atti di convegni, come quello bulgaro di Veliko Tărnovo del luglio 2000 per il centenario degli scavi di Nicopolis, con particolare attenzione anche per Novae[13]; il volume udinese Roma sul Danubio del 2002[14]; la Giornata di studio del settembre 2008 a Ratisbona[15]. Consentitemi di citare infine il volume di D. Boteva-Boyanova, L. Mihăilescu-Bîrliba e O. Bounegru, pubblicato nel 2012, Pax Romana, dedicata alla cultura e all’economia nelle province danubiane, con gli Atti del Convegno di Varna e Tulcea del 2008[16].

Ma anche questo terzo convegno viennese appare ricchissimo soprattutto per la parte epigrafica. Proprio per questa ragione ci siamo dedicati a raccogliere un quadro, per quanto rapido e per saltus, delle scoperte e riscoperte epigrafiche effettuate dal 2000 ad oggi nelle province danubiane: un periodo di 15 anni, lungo, ricco di novità e di risultati, in relazione ai numerosi scavi archeologici che si stanno conducendo per iniziativa di soggetti diversi in dieci Paesi, con una forte componente internazionale e con un progressivo ampliarsi dei soggetti coinvolti, con il prodigioso riemergere di intere collezioni e il riordino dei lapidari di antichi musei. L’impressione generale che ne abbiamo tratto è quella di un forte rinnovamento degli studi, del passaggio di testimone tra due generazioni di studiosi, di una nuova vivacità della ricerca archeologica ed epigrafica, di un interesse crescente per i risultati scientifici che toccano territori tanto diversi, che hanno vissuto il fenomeno della romanizzazione in modi e forme davvero originali[17].

Ora che nuove porte si aprono in Europa e che nuovi muri purtroppo si innalzano, abbiamo un’opportunità ed un’occasione storica, che è quella di ritrovare una dimensione perduta, quella di ricostruire una rete di rapporti, di relazioni e di amicizie che rafforzi la comprensione tra i popoli, affermi valori comuni, definisca un quadro di stabilità e di pace, in un’Europa più consapevole delle proprie radici comuni, più capace di individuare quelle complesse e radicate esperienze culturali che da gran tempo compongono i suoi fondamenti. Eppure nulla come l’esodo di intere popolazioni attraverso nuove strade e nuovi percorsi di terra, di mare e di fiume che osserviamo in questi ultimi mesi ci può far capire quella che fu nella sostanza la fragilità e la crisi del mondo antico.

Noi oggi possiamo articolare nel tempo e nello spazio i flussi migratori che hanno investito le province danubiane dall’Italia o da altre aree del Mediterranneo; soprattutto possiamo apprezzare il ruolo delle élites locali, attratte dai vantaggi economici, giuridici e politici offerti da Roma, interessate ad adottare volontariamente usi e costumi di una comunità nuova, talvolta, come ricordava Géza Alföldy, con un gusto quasi antiquario nell’illusione di essere i veri discendenti di Roma, i soli custodi di valori comuni[18]. Possiamo allora ribaltare la prospettiva e sostenere il ruolo fondamentale della geografia nella storia: in età imperiale nacquero diverse società provinciali, che ideologicamente si richiamavano a Roma ma che nella pratica, senza contraddizioni con l’identità romana, erano peculiari di un determinato territorio giacché della cultura italica avevano recepito solo alcuni elementi, quelli che meglio si adattavano alla società locale e che preservavano numerosi tratti della tradizione pre-romana; su questa base si innestavano poi gli influssi divergenti, dovuti ai tanti funzionari, militari, coloni provenienti da altre provincie che esportavano la specifica concezione di “cultura romana”. Senza contare l’apporto ininterrotto proveniente da quelle popolazioni stanziate nel Barbaricum oltre il limes rappresentato dal grande fiume simboleggiato dal Neptunus Danuvius dell’iscrizione di Stepperg in Baviera, pubblicata nel 2012[19], una linea che in realtà è stata costantemente attraversata, se non altro per consentire ai giovani peregrini di svolgere il servizio militare all’interno dei reparti ausiliari romani, come dimostrano tanti diplomi[20]. La divinizzazione del grande fiume Danuvius (allo stesso modo in Pannonia il Dravus, il Savus[21], il Colapis, il Bathinus) testimonia il suo ruolo nell’immaginario collettivo e l’importanza del traffico fluviale[22]. Analogamente parliamo del Fluvius Acaunus paredro della dea Salacia (la sposa di Nettuno) a Vienna[23]. A Salzburg-Iuvavum nel Norico la personificazione del fiume Salzach onorato da un navicularius comparirebbe nella spettacolare base decorata con un’aquila, dedicata insieme I(ovi) O(ptimo) m(aximo) et Iuvavo pro salute Mari Aniceti e per il suo successo commerciale, negotiationi eius[24]. A Vranjske Njive presso Podgorica in Montenegro (Doclea) ci rimane la dedica studiata da D. Grbić che richiama i pericoli della navigazione marittima sull’Adriatico piuttosto che fluviale: un commerciante italico offre un altare a Nettuno con un epiteto davvero inconsueto: Neptuno sacrum periculorum absolutori[25].

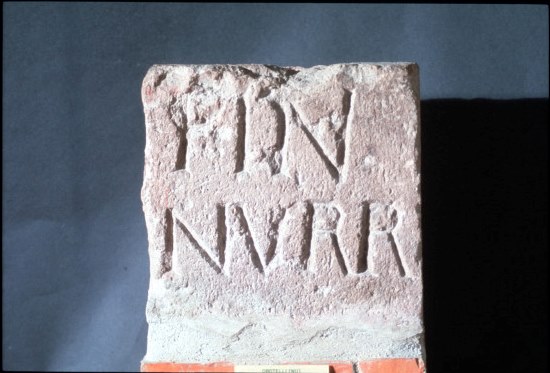

In questo contesto, il tema della provincializzazione delle province danubiane e in particolare della Dalmazia ad esempio è da affrontare alla luce di un doppio orizzonte culturale, quello del processo di integrazione e unificazione di popoli tanto diversi nell’ambito della communis patria Roma (attraverso la religione ufficiale, il culto imperiale, l’urbanistica, le iscrizioni pubbliche), ma anche quello, generato dalle delimitazioni cittadine e provinciali, che ha determinato profonde differenze tra popoli e province, con i presupposti della successiva frammentazione dioclezianea[26]; fino a giungere all’estremità orientale del territorio, come ad Odessos (oggi Varna) in Mesia Inferiore, dove quattro termini indicano nella seconda metà del I secolo d.C. il percorso della frontiera amministrativa della provincia e della città: [F(ines) te]rr(ae) [T]hraciae, [F(ines) terr(ae) Ode[ss(itanorum)][27].

2. Lo specifico epigrafico.

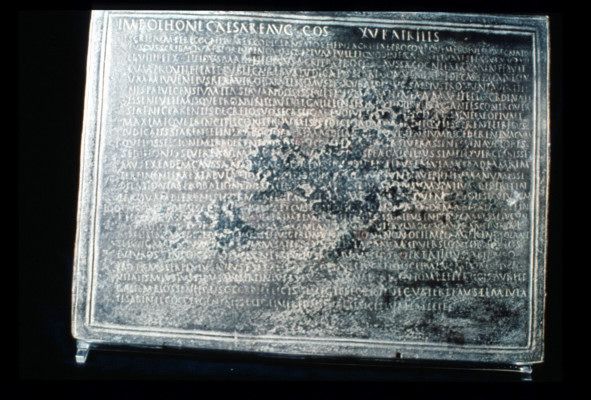

In questo quadro emerge uno specifico, nello studio delle scritture antiche, latine soprattutto e greche, quello dei metodi utilizzati dalle diverse epigrafie, le paleografie come il lavoro di Mrozewicz per 230 iscrizioni di Novae[28], i graffiti[29], i tituli picti anche per il restauro di monumenti[30], gli errori del lapicida e gli strumenti officinali[31], le officine lapidarie[32], le damnationes[33] e le successive reincisioni[34], le provenienze dei marmi epigrafici[35], i marchi di artisti e artigiani[36], i bolli sui vasi, mattoni, importati o fabbricati localmente anche da figlinae imperiali nelle province danubiane[37]; le scritte sulle corazze militari[38] o su anelli[39]; le tesserae nummulariae della Carinzia[40]; in generale l’instrumentum come nei Testimonia epigraphica Norica[41] o negli ex voto religiosi, come quelli dedicati alle divinità dalle terme salutari di Aquae Iasae in territorio di Poetovio in Pannonia Superiore[42]. E poi i tituli picti[43], le tavolette di cera dalla Dacia[44], la decorazione iconografica[45], le tipologie monumentali[46], gli errori del lapicida[47], il reimpiego ad es. dei miliari [48], i falsi[49], i “doppi epigrafici”[50], il ductus[51], il formulario[52], la damnatio memoriae[53], la poesia epigrafica studiata da Paolo Cugusi e Maria Teresa Sblendorio Cugusi[54], con varie reminiscenze ovidiane che da Tomi riemergono nei carmina epigrafici, come a Sarmizegetusa (heroides, 21,91)[55], oppure come a Transmarisca secondo D. Adameşteanu dai Tristia di Ovidio, hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum (III, 3, 73 s.)[56]. Sulla stessa linea a Melta (oggi Lăžane in Bulgaria), un carme funerario racconta della lunga malattia della defunta quattordicenne, con riprese dal mito di Atlante nelle Metamorfosi di Ovidio (X, 689-690)[57]: temi che ci riportano alle radici della cultura latina di età augustea, in ambiente danubiano. Infine l’epigrafia rupestre tanto cara a Lidio Gasperini: in Bulgaria a Pleven R. Ivanov ha rivisto l’iscrizione rupestre di Somovit[58]. Come dimenticare che dieci anni fa Miroslava Mirković attraverso le iscrizioni rupestri diel Djerdap nelle emozionanti gole del Danubio (già note al Marsigli) ha ricostruito la politica imperiale romana tra Tiberio e Adriano in territorio mesico[59] Ma l’epigrafia è capace di far riemergere tradizioni, riti, miti di un passato lontanissimo da noi[60]; fa scorgere il tema dell’assenza, la disperazione, il cordoglio, il pianto di fronte alla morte, ben al di là degli stereortipati formulari epigrafici legati al rimpianto da parte degli eredi[61]; suscita emozioni e contiene indicazioni erotiche[62]; oppure ci informa sugli aspetti sociali come a proposito dell’applicazione in Mesia delle leggi matrimoniali di Augusto dopo la recente scoperta delle due tavole bronzee contenenti la Lex Municipii Troesmensium dell’età di Marco Aurelio e Commodo, ffettuata nel 2003[63]; oppure sui rapporti di parentela come a proposito dell’utilizzo del termine amita o del termine nepos/neptia in Dacia[64].

Significativi passi in avanti sono stati compiuti sui fenomeni linguistici caratteristici del latino parlato in provincia, in particolare in Pannonia, a causa dei rapporti transfrontalieri e della varietà di provenienze della componente militare, per quanto assistiamo sul piano geografico a una progressiva riduzione della “densità epigrafica” dopo l’età dei Severi[65]; è stata studiata da B. Fehér la sintassi delle frasi complesse nel latino della Pannonia e la coesistenza tra lingue differenti[66]; in Mesia Superioe a Naissus V. Nedeljković ha studiato l’evoluzione del volgare in età tardo-antica[67]; la lingua latina sulle iscrizioni daciche è stata studiata da Eugenia Beu-Dachin[68]; per non parlare della prosopografia[69], della situazione sociale e del ruolo degli schiavi e dei liberti imperiali[70]: l’applicazione della lex Aelia Sentia, che secondo L. Mihăilescu-Bîrliba in Dalmatia, Pannonia, Mesia, Dacia testimonia che gli schiavi erano liberati molto giovani, a meno di 30 anni di età[71]. La vita familiare in particolare dei liberti nell’Illyricum[72] oppure in Dacia[73]; ma anche la condizione femminile[74], l’età del matrimonio, lo ius hereditatium in Dacia[75], l’onomastica specie in ambiente militare[76], i gentilizi imperiali, i pseudogentilizi[77], la vita religiosa, l’organizzazione del culto imperiale a livello municipale e provinciale[78], le tradizioni legate al mondo della magia[79], della religione o della medicina ufficiale nelle loro interrelazioni[80]; le minacciose defixiones[81]; con attenzione per tanti aspetti sociali, come l’età media o la speranza di vita[82]; ancora le nuove possibilità offerte dall’epigrafia alla delimitazione dei territori delle città e delle province, come ad Histria (civitas libera et immunis), dove un editto del governatore della Mesia Inferiore nei primi anni di Traiano Manius Laberius Maximus fissava i limiti territoriali della città, alla base di successive controversie che giunsero fino all’età dei Severi[83]; oppure ad esempio alla conoscenza delle professioni[84] o alla navigazione fluviale e all’attività di mercatores e dei corpora naviculariorum[85]; alla realizzazione di opere pubbliche[86] e di edifici da spettacolo, come gli anfiteatri, in Dalmazia a presso il campo legionario di Burnum (Ivoševci)[87] e Salona[88], in Pannonia a Brigetio[89], a Carnuntum già nell’età di Vespasiano[90], ad Aquincum[91] e nella Dacia romana[92].

Infine, il rapporto tra culture religiose differenti, la presenza ebraica come a Brigetio[93] o ad Aquincum[94] o nelle province daciche[95]; la fase cristiana è testimoniata ad esempio dalle citazioni della Bibbia[96]. L’insieme dei documenti è ora studiato anche con riferimento alla collocazione cronologica, attraverso i formulari, le caratteristiche tecniche, la paleografia[97], la scrittura corsiva[98].

Già il nostro compianto Géza Alföldy si interrogava nel volume degli atti della Conferenza sul Danubio svoltasi a Belgrado edito da M. Mirković nel 2005 sulla concreta possibilità di ricondurre ad un discorso unitario il processo di sviluppo della “cultura epigrafica” nelle province danubiane, in rapporto a variegati processi di urbanizzazione e municipalizzazione nello spazio danubiano, visto che dobbiamo registrare ritmi differenti di un discorso articolato per province tanto differenti tra loro, con tante originali diversità. In alcune aree, specie nel settore illirico, la “cultura epigrafica” si affaccia già a partire da Augusto; Pannonia e Mesia hanno ospitato reparti legionari, mentre altri territori, come la Rezia e il Norico, sono stati controllati solo da guanigioni ausiliarie; in molte province, a maggior ragione in Dacia, si può parlare di cultura epigrafica solo dopo la prima metà del II secolo d.C., a causa della “bassa densità epigrafica” per tutto il I secolo d.C. (e ci troviamo di fronte prevalentemente a iscrizioni funerarie)[99]. Di conseguenza mi sono interrogato a lungo se proporre con questa relazione un quadro unitario per l’insieme dell’area balcanico-danubiana oppure più correttamente un ragionamento articolato per settori e per province. Ovviamente mi riservo in futuro di raggiungere un livello maggiore di dettaglio e di approfondimento.

3. La lunga conquista.

Sembra opportuno partire ancora una volta dalla “regina inscriptionum”, le Res Gestae Divi Augusti, con le parole di Augusto evocate da Werner Eck al nostro primo convegno di Ferrara: Pannoniorum gentes quas ante me principem populi Romani exercitus numquam adiit…imperio populi Romani subieci protulique fines Illyrici ad ripam fluminis Danuvi[100]. Le recenti riflessioni di H. Grassl e di K. Strobel hanno portato a rivalutare l’azione di Augusto e ad arrivare ad una sintesi sulle nuove teorie sulla provincializzazione di Rezia, Norico, Pannonia[101]. Anche il recente lavoro di D. Grbić sulla conquista romana alla luce dei monumenti trionfali (partendo dalle statue che rappresentano i popoli balcanici provenienti dall’Augusteo di Afrodisia), ha chiarito i contenuti delle campagne militari di Ottaviano Augusto, segnando le tappe della conquista dell’Illirico e delle regioni danubiane[102].

Augusto costituì definitivamente la provincia dell’Illirico solo nel 27 a.C., considerandola pacificata e lasciandola nelle mani del Senato, che vi inviò dei proconsoli. Qualche anno dopo, a seguito di una nuova rivolta di Dalmati, la provincia fu dichiarata imperiale, allargata fino a comprendere parte della Pannonia e della Mesia e, tolta al Senato, a partire dall’11 a.C. ospitò un presidio legionario che aveva sede a Salona, sotto il comando di un legato di rango consolare (il primo fu il figliastro Tiberio). Gli ultimi studi hanno chiarito molti aspetti della grande rivolta pannonica del 6 d.C.: Sirmio (Mitrovica in Serbia) sulla Sava fu a lungo assediata da Tiberio, indebolita da carestie e pestilenze, come ha dimostrato Dénes Gabler dell’Università di Budapest[103]. La Pannonia, ormai quasi spopolata, fu allora sottoposta ad una dura occupazione militare ed affidata inizialmente col nome di Illyricum Inferius ad un autonomo legato, così come ora precisato dalla Šašel Kos, M. Emilio Lepido nel 9 d.C. e alla morte di Augusto Quinto Giulio Bleso[104]. È possibile ricostruire l’attività delle legioni e dei reparti ausiliari, impegnati a costruire strade, canali, accampamenti. L’esercito è presente con i suoi castra legionari e ausiliari affiancati dalle canabae. Le regioni adriatiche della Dalmazia venivano definitivamente scorporate dalla Pannonia e costituivano una provincia distinta. I recenti lavori di Jenő Fitz hanno spostato nel tempo la bipartizione della provincia di Illiria. La divisione non sarebbe avvenuta come fin qui sostenuto tra il 9 e il 20 d.C. ma solo sotto Claudio tra il 46 e il 49. Dopo aver fatto parte del Norico, Carnuntum appartiene alla Pannonia dal 50. Savaria ha ottenuto il titolo di colonia allo stesso tempo delle città del Norico con un perfetto sincronismo. La prima menzione di un governatore in Pannonia è del 50, di Dalmazia dal 65[105].

Già in ertà augustea si sviluppa una forte immigrazione di artigiani, come i Barbii recentemente studiati da G. Piccottini[106]; a questi anni può forse essere riferita l’iscrizione incisa sulla gamba della celebre statua di atletas Jüngling von Helenberg che si data alla seconda metà del I secolo a.C. (dunque all’inizio di età augustea secondo Wohlmayr) e su uno scudo perduto sempre dal Magdalensberg con i nomi M. Gallicinus Vindili f. L. Barbius L. l. Philotaerus procurator, Craxantus Barbi P. servus [107]. Infine ad officine di inizio di età augustea viene riferita la dedica effettuata alle calende di maggio alle divinità ctonie con 25 misure di vino per libagioni da A. Poblicios D.l. Antiochus [108].

4. Questa rassegna.

Naturalmente la nostra ricerca è partita da L’Année épigraphique che a questi primi 13 anni (l’ultimo numero del 2012 è uscito in questi giorni) riserva oltre 500 schede, e da numerose altre riviste (Arheološki Vestnik nr. 66 dedicato a Slavko Ciglenečki sulla tarda antichità è arrivato al 2015) e altri repertori, tra i quali l’Annona epigraphica Austriaca di E. Weber su “Tyche”, dal XV volume, curata da un gruppo di studiosi: K. Böhm, V. Hofmann, M. Holzner, M. Pesditschek, R. Selinger, I. Weber-Hiden, fino a F. Beutler nel 2014-15; una rassegna che raccoglie articoli spesso difficili da trovare, accompagnata da un commento epigrafico, indici e lista di concordanze[109]. Ma ormai possediamo numerosi repertori bibliografici, come quelli sulla religione in Dacia curato da Cs. Szabó e I. Boda, uscito nel 2014.

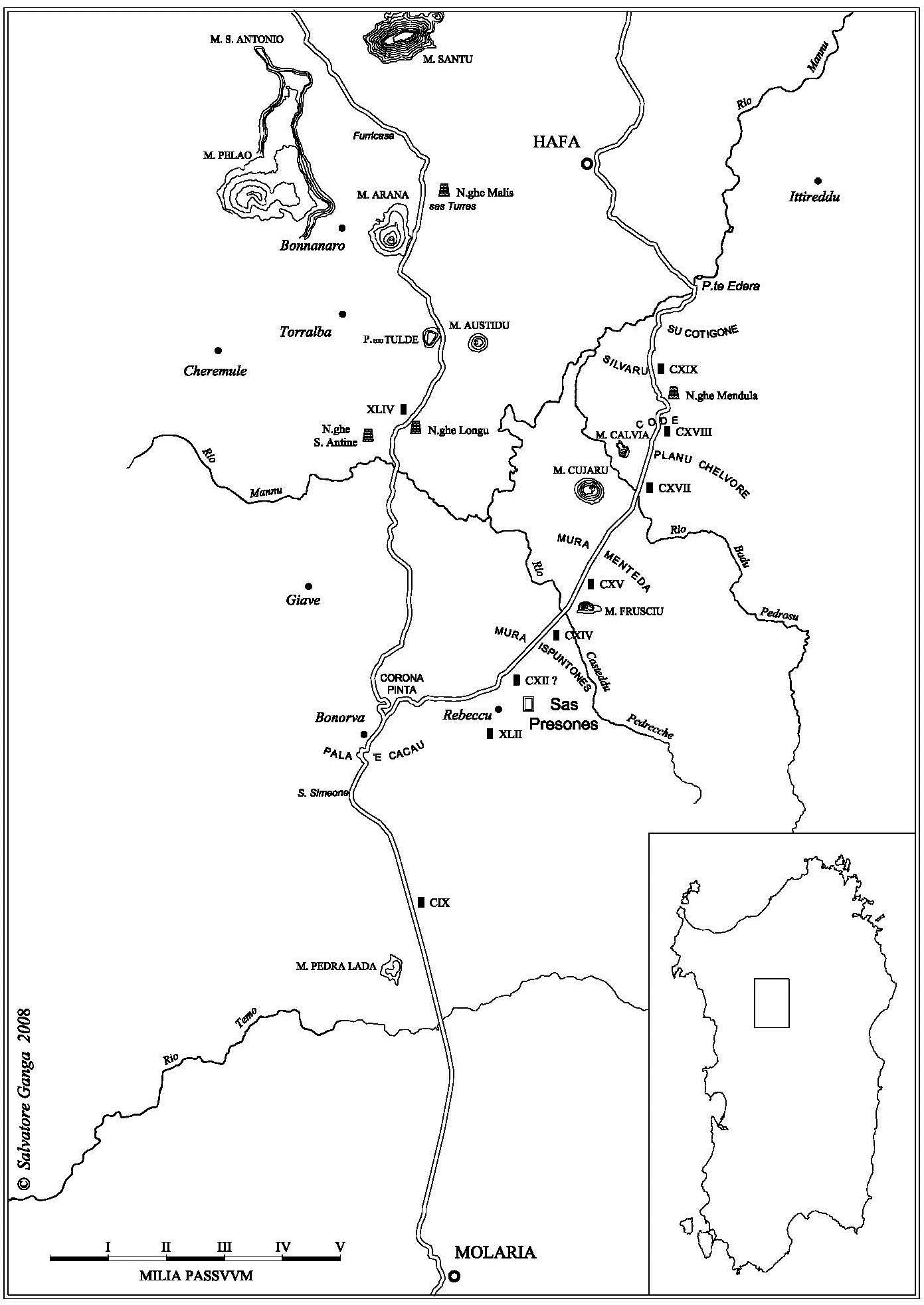

Ma questi sono gli anni della pubblicazione di diversi nuovi volumi del Corpus Inscriptionum Latinarum, relativi ad alcune province e ad alcune categorie di iscrizioni, come i 572 nuovi miliari, quelli della Rezia e del Norico studiati nel 2005 nel volume XVII, Pars V, Illyricum et provinciae Europae Graecae, fasc. I, miliaria provinciarum Raetiae et Norici del CIL, da Anne Kolb, dal compianto Gerold Walser e da Gerhard Winkler (Berlino New York 2005), pubblicato a cura di Manfred G. Schmidt e Ulrike Jansen per conto dell’Academia Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis. Nel nuovo fascicolo (CIL, XVII, IV, 1), si raccolgono 73 miliari delle sette vie della Rezia e 155 miliari lungo dieci vie del Norico: citerò almeno la via a Vindobona per Cetium Lauriacum Ovilavis ad Aenum flumen in Norico[110] e la via sulla riva destra del Danubio (via secundum amnem Danuvium) in Rezia, tra Guntia, Augusta Vindelicorum, Castra Regina, Boiodurum (in totale 229 nuovi testi o riedizioni con significative rettifiche)[111].

A tre anni fa, al 2012 risale il secondo fascicolo CIL, XVII, IV, 2, relativo ai miliari della Dalmazia (ediderunt Anne Kolb et Gerold Walser, nel frattempo deceduto, adiuvante Ulrike Jansen), con altri 342 miliaria provinciae Dalmatiae e gli indici dei fascicoli 1 e 2 curati da A. Fassbender[112]. L’opera permette di identificare almeno 11 strade della Dalmazia, tra le quali la strada costiera settentrionale che si originava da Aquileia: via ex Italia per Tarsaticam, Seniam, Burnum ad Salonas; ma la messe più significativa di nuovi documenti è quella relativa ai quasi cento miliari delle due strade meridionali lungo la costa, le viae a Narona Scodram.

L’impresa della riedizione di CIL III per le iscrizioni pannoniche (in particolare di Carnuntum) presentata a Ferrara da Ekkehard Weber rende bene la difficoltà di un impegno internazionale di ricerca che però rappresenta una speranza per il futuro. Siamo certi che accanto alla individuazione di nuovi falsi, accanto alla riedizione di testi già noti ed alla riorganizzazione dei dati, la nuova edizione di CIL III presenterà rilevantissime novità e numerosi inediti[113].

Le iscrizioni della Pannonia sono state già ampiamente discusse nei cinque fascicoli degli Studia Epigraphica Pannonica SEP, curato dal gruppo di lavoro ungherese che prepara il nuovo volume di CIL III seconda edizione consacrato alla Pannonia (ultimo a cura di P. Kovács, B. Fehér), con attezione per Aquincum, Brigetio, Scarbantia, e la revisione delle epigrafi, in particolare le false di Carnuntum; un capitolo significativo è dedicato agli umanisti alla corte del re Matthias Corvin[114]. Rare (37 in tutto) le nuove iscrizioni greche della Pannonia studiate da P. Kovács, 11 delle quali bilingui, a testimonianza di specifiche componenti sociali (soldati, negotiatores, cristiani)[115]. Proprio P. Kovács ha curato la terza edizione accresciuta del Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum: 31 su pietra, 11 bilingui locali, nelle due province di Pannonia e nella contigua regione del Barbaricum, con osservazioni sull’influenza del greco sul latino della regione e la confusione tra alfabeti diversi[116]. Non mancano le iscrizioni ebraiche, una delle quali in lingua greca conserva un versetto del Deuteronomio (6,4), proveniente dalla Pannonia Superiore, il più antico testimonio ebraico in suolo austriaco, II secolo[117].

Al 2011 risale il Corpus Inscriptionum Latinarum et Graecarum Montenegri, di J. Martinović: in totale 347 iscrizioni latine e 8 greche scoperte nel Montenegro, quasi tutte già note, con non poche imprecisioni[118] .

Le iscrizioni latine dell’Albania sono state presentate in due volumi usciti a pochi anni di distanza, rispettivamente nel 2009 e nel 2012: il primo è opera di Skender Anamali, Hasan Ceka, Élisabeth Deniaux (Corpus des inscriptions latines d’Albanie), il secondo di Ulrike Ehmig e di Rudolf Haensch (Die lateinischen Ischriften aus Albanien)[119].

Naturalmente per i nostri territori sono molto significativi i recenti dati relativi a nuovi diplomi militari (pubblicati da Wener Eck e dai suoi colleghi)[120] e gli aggiornamenti a CIL XVI. Un incredibile numero di nuovi diplomi (una sessantina) ci provengono dalla Mesia, pubblicati su “Chiron” da P. Weiss, W. Eck, A. Pangerl: di essi 26 sono riferiti alla Mesia Superiore, 25 alla Mesia Inferiore[121]. Un significativo aggiornamento dei RMD con precisazioni e rettifiche sulla consistenza dell’esercito del Norico è stato effettuato dopo le scoperte di Lauriacum, Porgstall an der Erlauf in Bassa Austria[122]. Sono venuti alla luce dodici nuovi diplomi relativi all’esercito della Pannonia, 5 alae e 13 coorti, uno (da Bakonycsernye) relativo ad un C. Iulius C. fil. Ael(ia) Passar della legio II Adiutrix a Brigetio, poi trasferito da Settimio Severo alla X coorte pretoria pia vindex, congedato il 22 febbraio 206: egli era originario Mogionibus, forse un popolo, i Mogiones, da avvicinare al vicino municipium Aelium Mogentiana affiliato alla pseudo tribù Aelia[123]. Ci sono molti altri casi che andrebbero richiamati, come quello di Cornacum che ricorda due consoli fin qui sconosciuti: Euphrata et Romano coss., un 7 settembre tra il 192 ed il 206, diploma concesso all’ex gregale (un marinaio della flotta) Priscinus Prisci f. Priscus ex Pan. Inf. Iatumentianis e ai figli. Egli era originario di un villaggio sconosciuto della Pannonia Inferiore, Iatumentianae[124].

Sono state studiate varie collezioni, come quella Matijević di Salona, ora presentata in Varia Salonitana di D. Maršić e M. Matijević[125]. Gli ultimi anni sono stati animati dalle ricerche che hanno portato alla monumentale edizione delle iscrizioni cristiane di Salona (Salona IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles, E. Marin, N. Gauthier, F. Prévot edd., Coll. EFR 194,4, Roma Split 2010): 825 iscrizioni, 742 latine e 84 greche dal IV al VII secolo conservate in prevalenza a Split, utili anche per definire i raporti di parentela[126]. L’opera è stata più volte annunciata negli anni precedenti da E. Marin, che aveva segnalato le datazioni consolari della pars Occidentis, perché la Dalmazia non fu aggregata alla pars Orientis[127] e da N. Gautier, che invece pensava ad un’epigrafia di frontiera tra Roma e Costantinopoli e segnalava l’alto numero di iscrizioni in lingua greca, in relazione ai numerosi immigrati[128]. Anche F. Prévot nella Miscellanea Emilio Marin ha presentato una brillante sintesi sulle iscrizioni di Salona cristiana, con particolare attenzione per le relazioni familiari[129]. In un epitafio che contiene le istruzioni per la tomba, conosciamo nel V secolo per la prima volta un [p]rocura[t]or Ecles[ia]e Saloni[a]nae, un titolo che richiama la struttura dell’amministrazione imperiale[130].

In conseguenza delle nuove scoperte è cambiata profondamenrte la prospettiva storica, ad esempio sulla storia della Pannonia, come testimonia l’ampio articolo di Géza Alföldy in “Rivista Storica dell’Antichità”, 41, 2011, sintesi rinnovata attraverso le fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, con rettifiche rispetto al volume di P. Kovács, B. Fehér, pubblicato a Budapest nel 2005 in inglese (dal 54 al 166 d.C.) [131]. La storia della Pannonia tra il 235 e il 284 durante l’anarchia militare era stata studiata da P. Kovács[132].

Se ci fermiamo sulla Panonia inferiore (più orientale), emerge l’edizione di nuovi volumi del RIU e la costante revisione dei volumi precedenti: J. Fitz, A. Mócsy, S. Soproni hanno presentato il sesto volume: Die römischen Inschriften Ungarns, 6, Das Territorium von Aquincum, die Civitas Eraviscorum und die Limes-strecke Matrica-Annamatia und das Territorium von Gorsium, Budapest Bonn 2001, che comprende i territori di Aquincum, di Gorsium, della civitas Eraviscorum e il limes tra Matrica e Annamatia. L’opera è stata ampiamente commentata su AE e recensita da Alföldy e Lőrincz su “ZPE”[133].

Numerosi inediti da Aquincum sono presenti nei primi due volumi dei Tituli Aquincenses, curati da P. Kovács e A. Szabó, usciti a Budapest tra il 2009 e il 2010, che raccolgono oltre 650 iscrizioni, in particolare quelle relative ad opere pubbliche, onorarie, sacre, sepolcrali[134]. A B. Fehér si deve il III volume dei Tituli Aquincenses uscito a Budapest nel 2011 e dedicato a 523 bolli su instrumentum domesticum[135].

Le ricerche epigrafiche in Ungheria tra il 1994 e il 2005 sono sintetizzate da B. Lőrincz partendo da RIU[136]. Un buon supplemento al RIU è quello dedicato a oltre duecento iscrizioni ungheresi, 49 delle quali trovate nel Barbaricum Sarmaticum: P. Kovács, Tituli Romani in Hungaria reperti (TRH), Supplementum, Budapest Bonn 2005, con 47 inediti[137]. Una particolarità delle Pannonie sembra la ricchezza della decorazione dei monumenti funerari[138], come ora testimoniato dal volume di C. Ertel del Corpus Signorum Imperii Romani, Ungarn, IX[139]. B. Fehér ha presentato un supplemento al Lexicon epigrahicum Pannonicum (LEP), con riferimento alle scoperte effettuate tra il 1989 e il 2003[140]. Altri studi sono dedicati all’Instrumentum, con le più diverse provenienze.

Davvero straordinari appaiono i risultati del progetto iniziato e sviluppato da F. und O. Harl www.ubi-erat-lupa.org (Bilddatenbank zu antiken Steindenkmälern), oggi www.ubieratlupa.com (Römische Steindenkmäler) del Gruppo di ricerca per Archeometria e Beni Culturali Computing dell’Università di Salisburgo, in collaborazione con EAGLE (European network of Ancient Greek and Latin Epigraphy), con oltre 25000 monumenti fin qui schedati.

Der derzeitige Datenbestand umfasst 21 056 Steindenkmäler und 31 655 Bilder (Stand 26.02.2013).

Numerose sono le Numerose sono le raccolte di iscrizioni dei Musei Nazionali, come il Lapidario romano del Museo Nazionale Ungherese studiato da M. Nagy, con i suoi specifici problemi di classificazione dei monumenti per epoche o per argomenti; le iscrizioni in totale sono 116[141]. Oppure il museo epigrafico del bastione della fortezza di Komárno (con epigrafi prevalentemente da Brigetio)[142]. Per Brigetio L. Borhy presenta un catalogo 256 monumenti del lapidario del forte di Igmánd, 73 iscrizioni, 8 inedite[143]. Il nuovo lapidario nella città di Memesvámos-Balácapuszta (Comitato di Veszprém in Ungheria) è studiato da S. Palágyi[144]. La piccola collezione lapidaria del Museo di Hamság di Mosonmagyaróvár (Ad Flexum) è stata è presentata da E.T. Szőnyi; alcuni testi provengono da Bruckneudorf in Austria[145]. Ad E. Tóth dobbiamo l’edizione del Lapidarium Savariense, con ben 238 testi ritrovati a Savaria in Pannonia Superiore, oggi Szombathely in Ungheria, con molti inediti.[146] A Carnuntum, 31 iscrizioni del parco archeologico e del museo carnuntino studiate da K. Genser riguardano essenzialmente soldati della legione XIV gemina Martia Victrix e della legio XV Apollinaris o membri della loro famiglia, talora con riferimento alle canabae[147].

Se passiamo alle Mesie, a Belgrado aspettiamo il III/1 volume delle Inscriptions de la Mésie supérieure (région des Portes de fer) che sarà pubblicato dal Centre d’Études Épigraphiques et Numismatiques “Fanula Papazoglou”, ma possediamo nuovi dati dal Catalogul expoziţiei The Romans in the Left Pontus during the Principate, Exhibition Catalog, Aegyssus 2000, Tulcea 2012 ICEM, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul de Istorie şi Arheologie. Sono stati inaugurati nuovi musei come a Capidava, anche se le iscrizioni vengono regolarmente trasferite nei lapidari dei musei nazionali, a Bucarest e Costanza.

Il nuovo corpus delle iscrizioni di Dacia, a valle dei Cronica epigrafică della Romania dedicato alla Dacia ed alla Scizia minore (cioè alla parte romena della Mesia Inferiore), si deve a C.C. Petolescu, con l’opera Inscripţii latine din Dacia (ILD) uscito a Bucarest nel 2005, con 805 iscrizioni, in parte riprese da SCIVA, soprattutto con le nuove nuove iscrizioni, non incluse nei volumi IDR, già pubblicati: il numero dei diplomi della Dacia (50) appare davvero ragguardevole[148]. Allo stesso autore dobbiamo fuori collana rispetto ad IDR i due volumi (l’ultimo dei quali pubblicato nel 2000) Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernants l’histoire de la Dacie (Ier-IIIe siècles), II, Zones du CIL III et du CIL VIII, Bucarest 2000, dalle province danubiane e balcaniche, Asia Minore, Africa[149]. Entro le IDR III,5, I. Piso presenta le 724 Inscriptions d’Apulum, Inscriptions de la Dacie romaine (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XXIV), III,5, Paris 2001, con alcune inedite. Un utile aggiornamento epigrafico dobbiamo a C.C. Petolescu, per Dacia, Scizia Minore, parte rumena della Mesia Inferiore, vd. la rassegna annuale “SCIVA”, arrivata al 65° fascicolo nel 2014[150]. Lo stesso autore ha presentato il manuale Epigafia latină, Bucarest 2001, commentando un centinaio di testi prevalentemente dalla Dacia. L. Ruscu ha raccolto i 152 testi del Corpus inscriptionum Graecarum Dacicarum (Hungarian Polis Studies, 10), Debrecen 2003.

Il catalogo delle iscrizioni del museo rumeno di Caracal in Dacia è presentato da D. Bondoc e D.R. Dincă[151]. Lo stesso D. Bondoc pubblica una nuova raccolta delle iscrizioni lapidarie del Museo di Craiova provenienti dalla Dacia inferiore[152]. Le iscrizioni di Micia (oggi Veţel) raccolte nella collezione del Museo Nazionale di storia di Transilvania a Cluj vengono riedite da D. Alicu[153]. Per il territorio di Sarmizegetusa, Apulum e Micia in Dacia Superiore, significativo è il corpus di 216 monumenti funerari inscritti curato da C. Ciongradi[154]. I. Piso ha presentato nel 2006 le cento straordinarie iscrizioni dal forum vetus di Sarmizegetusa[155].

Per la parte romena della Mesia Inferiore è stato pubblicato lo studio epigrafico postumo di N. Gostar sul grande monumento funerario del c.d. tropaeum Traiani (2008, ma scritto 40 anni fa), ora commentato da A.S. Ştefan, per il quale si tratterebbe di un tropaeum Domitiani, decisamente più antico[156]. Infine, è appena uscito il IV volume delle Iscrizioni della Scizia Minore (2015) di Em. Popescu.

5. Storia degli studi.

L’attività dei precursori dell’epigrafia e lLa Laa storia degli studi epigrafici parte con il bel contributo di X. Espluga sugli umanisti del XV secolo Ciriaco di Ancona, Giorgio Begna, Pietro Donato e Giovanni Marcanova, interessati all’epigrafia di Split e Salona in Dalmazia[157]. In Croazia nel XVIII secolo agisce Frane Radman, studiato da V. Kapitanović[158]. A Sisak (Siscia in Pannonia Superiore) nella seconda metà del XIX secolo, le figure di Mijat Sabljar e Ivan Tkalčić sono presentate da V. Vukelić[159]; a Seggauberg nel territorio di Flavia Solva nel Norico è stata ricostruita la storia delle ricerche epigrafiche effettuate da Richard Pococke nel Settecento[160]. In Dacia particolarmente rilevanti le figure di Stephanus Taurinus e Georg Reichesdorffer, umanisti del XVI secolo: attraverso i manoscritti degli umanisti possiamo ricostruire una ventina di iscrizioni[161].

Una storia degli scavi e delle scoperte nel Norico (Oberösterreich) in età romana è stata pubblicata a cura di J. Leskovar, C. Schwanzar, G. Winkler, con attenzione specifica per Ovilava, Lentia, Celeia[162].

Una difficoltà è rappresentata dall’incrociarsi delle raccolte organizzate per provincia e quelle invece promosse all’interno dei nuovi confini “nazionali”, in Austria[163], in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, perfino nella Germania bavarese e Svizzera, nell’Albania settentrionale e nella ex Jugoslavia, non sempre all’interno dell’Unione Europea (sono entrate Croazia e Slovenia; non sono nell’U.E. Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo). Alla rovescia, alcune province vengono frammentate sulla base dei moderni confini nazionali: nel Norico, S. Djura Jelenco e J. Visoćnik presentano il catalogo delle iscrizioni lapidarie della Carinzia slovena[164]. E. Weber presenta un quadro dell’epigrafia delle Alpi orientali e in particolare delle regioni meridionali dell’Austria[165]. M. Huber ci presenta una storia degli studi epigrafici nel Tirolo, riprendendo le iscrizioni pubblicate nel 1756 da Anton Roschmann, con uno sguardo storico e archeologico[166]. S. Loma ha effettuato una revisione di epigrafi sul corso superiore del Lim, a Nord est del Montenegro[167]. Ma ci sono altri musei internazionali, come quello di Monaco, che contengono collezioni che ci riguardano, come ha dimostrato R. Gebhard per i 125 anni del Museo, con una collezione lapidaria che comprende anche iscrizioni dalla Rezia e dal Norico.

Carattere ampio e interprovinciale hanno diversi volumi in onore di valenti studiosi, come quelli per Ioan Piso[168], Emilio Marin[169], Alexandru Suceveanu[170], Doina Benea[171], Mihai Bărbulescu[172], Dorin Alicu[173], Radu Ardevan[174], György Németh[175]; anche Silviu Sanie, Dumitru Protase, Lucia Ţeposu Marinescu. Per altri, come Géza Alföldy[176], Alexandru V. Matei[177] e Vasile Lica, si tratta di volumi in memoria. Raccolte di scripta varia sono state edite, come ad esempio per Mihai Bărbulescu[178], Alexandru Suceveanu sulla Dobrudja romana[179], Barnabás Lőrincz[180], Gerhard Winkler[181].

6. Nuove acquisizioni sui governi provinciali.

In Dalmazia possiamo distinguere tre circoscrizioni giudiziarie (conventus), con i capoluoghi Scardona per la Liburnia a Nord, Salona al centro, Narona per i territori meridionali. Il legatus Augusti propraetore di rango consolare, assistito da un procuratore equestre per l’amministrazione finanziaria, risiedeva nella capitale Salona, mentre il concilium provinciae, l’assemblea che organizzava il culto imperiale almeno per le comunità liburniche, aveva sede a Scardona[182].

Alcune delle più recenti scoperte epigrafiche hanno riguardato i primi governatori. Un’iscrizione di Iader ricorda il patrono Cn. (Baebius ?) Tamphilus Vala (Numonianus ?), forse il primo proconsole di Illiria al momento della creazione della provincia da parte di Augusto, il che spiegherebbe la frequenza dei Baebii[183]. Più informazioni possediamo ora per il legato Dolabella, grazie ai lavori di S. Mesihović[184] e alle nuove scoperte di Epidaurum (ogggi Cavtat), relative all’amministrazione della città, all’attività del legato, ai magistrati cittadini[185]. Furono i primi legati di Dalmazia all’epoca di Tiberio P. Cornelius Dolabella e L. Volusius Saturninus ad organizzare il culto imperiale in Liburnia in particolare a Scardona. Gianfranco Paci ha studiato a Narona la dedica di Dolabella ad Augusto divus, dopo la consecratio voluta da Tiberio[186]. L’attività di Dolabella è documentata anche sul territorio, con la terminatio tra Asser(iates) e C[or(nienses)] studiata da Sl. Čače: da Podgađe (Asseria) proviene il terminus posto ex [dec(reto) P. Corn(eli)i] Dol(abellae) leg(at)i pr(o) [pr(aetore)] det(erminavit) C. Titius Geminus (centurio) legionis VII inter Asser(iates) et C[or(nienses)][187]. Di grande interesse le operazioni di delimitazione catastale, iniziate come si è visto già con Augusto: proprio ad Asseria in Dalmazia conosciamo cinque iudices dati a M. Pom[peio] Silvano leg(ato) Aug(ust)i propr(etore), i quali inter r(em) p(ublicam) Asseriatium et inter rem p(ublicam) Alve[ritarum] in re praesenti per sententiam [suam] determinaverunt, documento analogo ad altri termini già noti[188]. In questo ambito, Dolabella ha provveduto ad una totale progettazione della rete stradale in Dalmazia, come ora dimostra il lavoro di M.G. Schmidt, sulle 500 miglia delle strade dell’Illirico con partenza da Salona nelle tabulae Dolabellae: ad fines provinciae Illirici inferioris, ad Batinum[189].

I Fasti della provincia del Norico, con una lista aggiornata dei procuratori governatori e finanziari del Norico si deve a G. Winkler[190], con le osservazioni di S. Demougin e S. Lefevbre e soprattutto di Andreina Magioncalda, in occasione del XII Congressus AIEGL[191].

I governatori della Provincia dell’Illiricum superior sono studiati da S. Mesihović dal 42 (rivolta di Scribonianus) al 68[192]. L’antica unità della Dalmazia, della Mesia e della Pannonia fu mantenuta nel distretto doganale, dove veniva riscosso in modo unitario il publicum portorii Illyrici (con le precisazioni ora di Lyuba Radulova). La separazione in più province dell’Illirico, l’epoca e le forme della divisione delle Pannonie, delle Mesie, delle Dacie sono stati oggetto di ampi studi. Fitz ha definito i confini della Pannonia inferior e superior dopo il 213: fu Caracalla, nel corso della guerra contro gli Alamanni, ad aggregare la legione di Brigezio (sulla riva del Danubio, ad Est del lago Balaton) e il suo territorio alla Pannonia Inferiore[193]. I miliari di Pannonia Inferiore che ricordano Pontius Pontianus e Aelius Triccianus presso Ménfosanak confermano che la frontiera coincideva con la linea del fiume Arrabo. Ciò consente di aggregare alla Pannonia Inferiore i territori a Nord e a Sud e del lago Balaton.

L’annessione del Norico (nel 15 a.C.) non abolì inizialmente l’antico regno alpino fino alla costituzione della provincia (sotto Claudio), che mantenne qualche autonomia e sopravvisse oltre il principato di Tiberio, a testimonianza forse di un’occupazione pacifica ottenuta per via diplomatica: un vincolo federale univa le tribù celtiche degli Alauni, degli Ambisonti e dei Taurisci, che riconoscevano un unico re. Più tardi, dopo la costituzione della provincia del Norico, sul Magdalensberg sorse il tempio del Divus Augustus e della Dea Roma, centro federale del culto imperiale, ricco punto terminale delle importazioni di vino, olio, garum[194], persino di metalli dalla penisola iberica[195]. Fu già Augusto ad esentare dalle imposte C. Iulius Vepo[196]. Il territorio provinciale fu sottoposto inizialmente all’autorità di un procuratore equestre (procurator regni Norici), di rango ducenario, dotato di ius gladii: una vera e propria riorganizzazione territoriale si dovette all’imperatore Claudio, protagonista con il procuratore C. Baebius Atticus (originario di Iulium Carnicum) di un’intensa opera di romanizzazione, testimoniata dalla realizzazione dell’intera rete stradale in direzione del Brennero e della valle dell’Isonzo fino ad Aquileia, tra la Rezia e la Pannonia e da una vivace politica di municipalizzazione, con l’assegnazione dello Ius Latii e la promozione ad esempio di Celeia di cinque importanti oppida celtici: Celeia, Virunum, Teurnia, Aguntum e Iuvavum al rango di municipio (municipia Claudia)[197]

La presenza romana nel Norico ebbe come immediata conseguenza l’intervento militare nella vicina Rezia (a cavallo tra Svizzera ed Austria), voluto da Augusto per proteggere il limes danubiano e per estendere il controllo sui valichi alpini. Furono Druso e Tiberio a comandare la spedizione che con due distinte colonne raggiunse oltre i valichi alpini il Pons Aeni (Innsbruck, Veldidena)[198] attraverso le vallate dell’Adige, dell’Isarco e dell’Inn e il lago di Costanza presso le sorgenti del Danubio. Come è noto la vittoria fu consacrata sul trofeo alpino di Monaco e il nome delle civitates Raeticae e Vindelices sottomesse compare nell’elenco di Plinio il vecchio[199].

Dopo la conquista la Raetia-Vindelicia et Vallis Poenina fu affidata inizialmente ad un praefectus civitatium, come [S]ex. Pedius Sex(ti filio) An(iensi) Lusianus Hirrutus, originario di Interpromium, pr[aef(ectus)] Raetis Vindolicis vallis Poeninae[200]. A. Schaub e R. Rollinger hanno studiato il governo della provincia in età augustea e tiberiana : Q. Octavius Sagitta procuratore sotto Tiberio, Q. Caecilius Cisiacus Septicius Pica Caecilianus governatore della Rezia, Vindelicia, Vallis Poenina tra Tiberio-Caligola e Claudio; per quanto Davide Faoro neghi l’esistenza di una provincia autonoma ancora nei primi anni di Tiberio e sposti il secondo al II secolo[201]. I confini della provincia furono tracciati più volte e raggiunsero il Danubio a Nord e la confluenza con l’Inn, che segnava il confine orientale. Il territorio perse successivamente (con gli Antonini) l’area della Vallis Poenina che divenne provincia a sé stante lungo l’alta vallata del Rodano. Anche la valle dell’Adige e l’attuale provincia di Trento furono presto sottratte all’autorità del prefetto provinciale ed inserite nelle regioni X e XI della penisola: la popolazione tribale fu allora aggregata (adtributa) ai vicini municipi della Cisalpina, con una sorta di subordinazione testimoniata dalla tabula Clesiana.

Per la Pannonia, la lista dei governatori curata da B. Lőrinz è in Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum, edito da P. Kovács (Budapest 2007)[202].

In Mesia Inferiore a Gigen R. Ivanov pubblica l’iscrizione che ricorda il fratello di Settimio Severo con una base dedicata P. Septimio Getae leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) patronus col(oniae), onorato dai coloni di Oescus, come governatore provinciale nominato da due Augusti diversi, forse prima Commodo nel 192, poi Pertinace nel 193[203]; la questione fa davvero difficoltà, ma del resto a Lepcis Magna Geta è ricordato anche come legato di tre Augusti, dunque anche Severo nel 194, prima di diventare nel 195 governatore della Dacia[204].

In Mesia, la Tavola di Durostorum, che proviene dall’accampamento della legione XI Claudia Pia Fidelis[205], analoga a quella di Brigetio[206], contiene nell’edizione di N. Sharankov le sacrae litterae del solo Licinio, datate al 10 giugno 311 ed è indirizzata ad un Tertius dux oppure praeses della Moesia secunda con benefici per veterani, mogli e soldati ammalati.

La creazione della provincia Dacia è affrontata nel ricco volume miscellaneo Dacia Augusti provincia : crearea provinciei, con gli Atti del Convegno di Bucarest dell’ottobre 2006 curati da E.S. Teodor ed O. Ţentea[207], dove compaiono gli importanti contributi di C.C. Petolescu sull’organizzazione della provincia e di L. Petculescu sull’esercito in Dacia durante l’età di Traiano[208]. In parallelo, per i 1900 anni dopo l’integrazione della Dacia nell’impero Romano, D. Benea ha curato l’edizione degli atti del convegno di Timişoara del marzo 2006, Simpozionul Internaţional <<Daci şi Romani>>[209].

7. La storia: novità sui viaggi imperiali.

I numerosi viaggi attraverso le province danubiane di alcuni imperatori sono spesso documentati epigraficamente.

Dobbiamo partire con le campagne militari di Ottaviano che si svolsero in Dalmazia dopo la guerra contro Sesto Pompeo. Si segnalano numerose novità dal Magdalensberg anche sui populi o meglio sulle otto civitates del regno del Norico in età augustea, forse attorno al 10-9 a.C. in occasione di una visita di Augusto ad Aquileia: N[orici, Ambilinei], Amb[idr(avi), Uperaci, Saev(ates)], Laian[ci, Ambisontes, (H)e[lv[eti], che effettuano le quattro dediche alla famiglia imperiale Livia, Giulia, Giulia iunior, oltre che Augusto[210].

Le iscrizioni ci forniscono particolari su alcune campagne militari, come quella di Domiziano in Dacia (a Dolno Rjahovo, la Cohors I miliaria Batavorum quingenaria partecipa alle guerre di Domiziano contro i Daci tra l’89 e il 92, costruendo un fortino in legno poi abbandonato)[211] e di Marco Aurelio contro i Marcomanni in Pannonia; quest’ultima è studiata da P. Kovács, che ha curato una raccolta di fonti sulla Pannonia tra 166 e 192[212]. Un tema che ha suscitato molte curiosità partendo dalla colonna Aurelia è il c.d. miracolo della pioggia, attribuito a Marco Aurelio forse un 11 giugno, una data che forse veniva ricordata annualmente nel tempio di Giove Ottimo Massimo di Carnuntum[213].

Se partiamo dalla prima acclamazione imperiale di Settimio Severo effettuata dai legionari di Viminacium, una specifica attenzione per le città delle Pannonie, con vaste promozioni municipali è ben nota ed è stata studiata da Z. Mráv[214]. Un’iscrizione del Lapidarium Savariense dedicata nel 198 pro salute di Severo e della domus divina ripresa da E. Tóth ricorda il duoviro di Lugdunum Iun(ius) Q.f. Marcia(nus) Lugu(dunensis), partigiano di Severo, fuggito all’arrivo di Clodio Albino nel 196, assieme al governatore T. Flavius Secundus Philippianus, alla vigilia della battaglia di Lugdunum, rifugiatosi a Savaria in Pannonia[215]. Alla spedizione siriaca di Settimio Severo contro Pescennio Nigro sembra alludere l’iscrizione di Budapest che ricorda un miles rientrato dalla Siria nel 194, che consacra una dedica a Giove Ottimo Massimo: ab expedit[ione] Suriat(ica) rev[ersus] [216]; tra i sopravvissuti della seconda spedizione partica di Settimio Severo possiamo considerare L. Sep(timius) Veranus vet(eranus) leg(ionis) II Ad(iutricis) apparentemente ferito in ex[p]editione Parthica, congedato con una missio causaria, poi guarito e rientrato in Pannonia Inferiore nel 205 (Székesfehérvár)[217]; mentre C. Iul(ius) Sabinus civ(is) Campanus domo Capua ha forse preso parte all’expeditio urbica della legio II Adiutrix nell’epoca dei Severi in qualità di contabile, adiu(tor) off(icii) rat(ionum)[218]. Al ritorno di Settimio Severo nelle province danubiane nel 202 d.C. è riferita l’iscrizione di Lauriacum in Norico, che ricorda significativi lavori nel campo legionario ad iniziativa del legato M. Iuventius Surus Proculus, per quanto nella nuova lettura di G. Winkler il numero delle potestà tribunizie di Settimio Severo, dieci, non si concilia con le quattro eventuali potestà tribunicie di Caracalla[219]. Conosciamo anche miliari sloveni dell’anno precedente; al 201 risale il miliario di Söchtenau in Baviera con Settimio Severo (con la dodicesima acclamazione che non si lega alla nona potestà tribunizia), Caracalla (con la quarta) e Geta Cesare[220]. Sicuramente da emendare i due miliari di Murau nella Stiria, Lorch e Celje che rimanderebbero al passaggio di Settimio Severo nel 201 o 202 (VIIII o X potestà tribunicia) e più tardi di Caracalla nel 214 (XVII potestà tribunicia), lungo il percorso: Aquileia, Celeia, Virunum, Ovilava: miliaria vetustate corrupta restitui iusserunt[221]; perplessità rimangono sull’assenza di Britt(annicus) max(imus) tra i cognomina ex virtute di Caracalla [P]art(hicus) max(imus) e [Germ(anicus) max(imus)] su un miliario di Ad Pontem (Unzmarkt in Stiria), a 46 miglia da Virunum[222]. Singolare che Caracalla abbia mantenuto il testo del miliario di Settimio Severo, ma perplessità rimangono sul fatto che nel 201 si tacerebbe il nome di Geta e del governatore provinciale. A Cibalae in Croazia, nella Pannonia Inferiore, la dedica di un tempio effettuata da Settimio Severo, Caracalla e Geta ha fatto ipotizzare una visita conclusa con la dedica di un tempio della triade capitolina nel 202 d.C.[223]. È nota la partecipazione di truppe pannoniche alle guerre partiche di Settimio Severo e Caracalla (Z. Mráv)[224]. Nell’età dei Severi numerose opere pubbliche furono realizzate in Pannonia, per compensare l’economia locale indebolita a causa dell’assenza delle truppe impegnate in altre province. Fu Caracalla a promuovere la revisione delle frontiere tra le due Pannonie: alla sua spedizione germanica si riferisce il noto epitafio di Aquincum in Pannonia Inferiore; conosciamo un soldato della legio II Adiutrix morto di morte naturale a Lauriacum durante la spedizione contro gli Alemanni: defu(n)c(tus) exp(editione) Germ(anica) Lauri(aco) mort(e) sua; il defunto era aquilifer e vexillarius; il corpo è stato rimpatriato dopo la victoria Germanica[225]. Alla visita di Caracalla nel 213 è stata collegata l’epigrafe di Ad Statuas, in Pannonia posta per la ricostruzione del tempio del Deus invictus Sarapis [pro s]alute et victoria di Caracalla e Giulia Domna: dopo la vittoria del 213 la legio I Adiutrix stanziata a Brigetio fu dunque inclusa nella Pannonia Inferiore. La titolatura di Giulia Domna proposta da Z. Mráv è errata[226].

Come è noto P. Kovács ha ripreso le fonti relative all’età di Caracalla, ridimensionando il numero delle iscrizioni che secondo la vecchia tesi di J. Fitz potrebbero conservare riferimenti al viaggio[227]. Si veda in particolare Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Severorum, edito da P. Kovács (Budapest 2007)[228]. A questo periodo (più probabilmente alla fine dell’età severiana) dovremmo riferire il liberto imperiale Aurelius Phaon, praeposit(us) lecticariorum, morto nel corso di una visita imperiale ad Aquincum, di cui a Budapest ci rimane il sarcofago[229].

Nel Norico citerei almeno i viaggi dei Severi ed in particolare ancora Caracalla alla vigilia della campagna contro gli Alamanni del 213, apparentemente nella XV potestà tribunizia ad Engelhartszell in Baviera, lungo il Danubio, a 15 miglia da Boiodorum: Viam iuxta amnem Danuviuum fieri iussit a Boiiodur(o) in [—] m.p. XV[230].

Le sei visite di Settimio Severo, Caracalla e Geta in Mesia Inferiore tra il 193 e il 211 sono state studiate da D. Boteva[231]. Le vexillationes dell’esercito del Danubio che dalla Mesia Inferiore hanno accompagnato Severo Alessandro nella spedizione contro i Parti fino ad Antiochia (Herod. VI, 4), sono citate in un ex voto collocato da un praepositus riconoscente, appena rientrato in Oltenia[232].

Gallieno è ricordato per le guerre contro i Marcomanni, ma P. Kovács ha raccolto le allusioni epigrafiche alla peste Antonina del 182 (lues)[233]; un caso ripreso da F. Steffan è quello di Bedaium nel Norico, con una famiglia travolta dalla peste[234].

A Piliscsaba in Pannonia Inferiore, G. Alföldy commenta la dedica Adventui [[[d(ominorum) n(ostrorum) Philipporum] Aug(ustorum duorum)]] effettuata nel 247 dagli ausiliari Cretenses della Cohors I Cretum o della cohors II Cretensis in Mesia Superiore[235].

In Pannonia a Bölcske un’iscrizione dedicata a Giove Teutanus l’11 giugno 251, [di]vis Deccis co(n)s(ulibus), per la salvezza di Treboniano Gallo (invictus Aug(ustus)) e Ostiliano (Aug(ustus)) permetterebbe di datare la battaglia di Abrittus tra il 27 maggio e il I giugno, che si concluse con la vittoria dei Goti e la morte di Decio e Erennio Etrusco (Cesare tra maggio-giugno 250)[236]. All’anno successivo (ancora all’11 giugno) collochiamo la dedica I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Teutano et dis deabusq(ue) omnib(us) per la salvezza di Treboniano Gallo e Volusiano consoli[237].

Nella Pannonia Superiore è stata rivista da G. Alföldy la straordinaria dedica di Vienna rinvenuta negli scavi del 1899 alla confluenza della Wienfluss col Danubio; si tratta di un altare militare della serie che ricorda il Fluvius Acaunus: [I.]O.M. Neptuno [Aug(usto) S]alaceae Nimph[is Fluv]io Acauno dis [deabus]q(ue) omnibus, dove Salacia è la sposa di Nettuno; Acaunus è l’antico nome del fiume Wien, che sarebbe stato difeso da un attacco di barbari. La vexillatio della Legio VIII Augusta da Strasburgo, verso il 260 fu trasferita in Illirico a Sirmium contro Ingenuo e Regaliano, poi fu attiva nel Bellum Serdicense contro i due Macriani. Da Sirmium la vexillatio fu trattenuta a Vindobona dal 260 dopo l’usurpazione di Postumo che ne impediva il rientro. Solo nell’aprile-maggio 268, al momento della partenza da Vindobona, fu posto l’altare prima che la vexillatio partisse per Lauriacum in Norico dove avrebbe dovuto sostenere l’impegno della legio II Italica[238]. L’ara conserva un rilievo di Nettuno con tridente e delfino e di Eracle che trionfa su Acheloo, dio di un fiume in Etolia[239].

Presso Sirmium in Pannonia Inferiore, nella villa imperiale di Turris Ferrata, fu ucciso l’imperatore Probo dai soldati in rivolta[240]. Conosciamo inoltre una dedica a Caro, in occasione della marcia dell’imperatore attraverso la Rezia e il Norico verso Sirmium[241]; sulle circostanze della morte di Carino, P. Kovács ha studiato le province della Pannonia nella I tetrarchia in Fontes Pannoniae Antiquae (FPA VI) in aetate Tetrarcharum, I, 2011 con attenzione per le iscrizioni di portata storica, i diplomi, le iscrizioni su medaglie[242]. Più di recente nel 2013 è stato pubblicato il volume Fontes Pannoniae Antiquae in aetate Constantini, con l’incontro degli imperatori a Carnuntum, la divisione della Pannonia, il bellum Cibalense tra Costantino e Licinio, le guerre sarmatiche, la cristianizzazione[243]. Secondo E. Tóth i numerosi anelli ritrovati ad Iovia in Pannonia Inferiore poterebbero essere collegati alla visita di Costantino II a Sirmio nel 337[244].

8. Recenti acquisizioni sui fasti provinciali.

Dopo i lavori di B. Lőrincz conosciamo il governo provinciale della Pannonia e più in dettaglio i fasti della provincia, come il nuovo legato tra il 133 e il 136 M. Nonius Mucianus. Viene corretta la cronologia di sei governatori equestri dopo Gallieno, il primo dei quali è nel 267 d.C. T. Clementius Silvius[245]. P. Kovács, B. Fehér, Budapest nel 2005 hanno presentato una storia della Pannonia, mentre B. Lőrincz presenta la lista dei governatori[246].

Meno chiara la documentazione sulla Mesia Superiore, pure raccolta nel 2007 nel volume di Miroslava Mirković: Moesia Superior: eine Provinz an der mittleren Donau. Per il periodo fino all’86 d.C., i governatori della Mesia sono studiati da L. Mrozewicz oltre che da B.E. Thomasson[247]. W. Eck e A. Pangerl hanno rivisto la lista dei legati della Mesia Superiore dal 100 al 132, partendo da C. Cilnius Proculus[248]. La lista è stata arricchita da C.C. Petolescu su “Pontica” del 2012, fino a Diocleziano. Da Nevsa, territorio di Marcianopolis, proviene l’iscrizione di T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo, legato di Mesia Inferiore nel 155: per fines civitat[is Mar]cianopolitano[rum re]gione Gelegetio[rum in propi]nquo phruri n(umero) [—], dove il termine traslitterato dal greco phrurium indica il posto di guardia[249].

J. Źelazowski ha studiato l’attività giudiziaria, amministrativa, religiosa, edilizia documentata da iscrizioni onorare di 58 legati di Mesia Inferiore tra 86 e 275 d.C.[250]. I duces della Moesia secunda e della Scythia Minor tra III e VII secolo sono stati studiati da J. Wiewiorowski[251].

Nell’interpretazione di G. Alföldy, M. Cornelio Nigrino Curiatio Materno console sotto Domiziano dedica un tempio ad Oescus come leg(atus) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) provinciae Moesie inferioris, dopo la divisione della Mesia. I dedicanti anonimi dell’86-89 sono membri di un collegio cultuale[252].

I. Piso presenta la lista dei governatori di Dacia, partendo da Traiano[253]. A.Barnea ha studiato la Prosopografia della Scizia minore a partire da Diocleziano, fino all’VIII secolo, anche alla luce delle nuove iscrizioni di Tomis[254].

9. La municipalizzazione.

Un tema particolarmente sviluppato è quello della municipalizzazione, che ha favorito il consolidarsi delle aristocrazie cittadine: in Rezia l’area appare in età imperiale abbastanza arretrata, povera, spopolata, poco romanizzata, con un impressionante sviluppo del latifondo imperiale; di conseguenza la municipalizzazione fu contenuta. In particolare nell’area retica (a Sud) non c’è traccia di municipi romani fino all’età dei Severi, ma solo di vici indigeni. L’area celtica della Vindelicia appare più urbanizzata, con gli oppida celtici di Brigantium (Bregenz), Cambodunum (Kempten) e Augusta Vindelicum (capitale provinciale della Rezia da età flavia)[255], che divennero municipi di cittadini romani, ma con qualche ritardo. Uno statuto municipale ottennero anche gli insediamenti civili collocati a ridosso degli accampamenti militari di Castra Regina (Ratisbona) e di Castra Batava (Passau). Un grande impulso ebbe la realizzazione di strade di collegamento lungo i valichi alpini, in direzione del Danubio e trasversalmente da Brigantium a Cambodunum ed a Castra Batava, per il controllo delle tribù retiche e vindelicie[256].

In Dalmazia la politica di municipalizzazione romana sembra iniziare con Cesare, cui si attribuisce la colonia di Narona: conosciamo le colonie di Iader, di Salona (però colonia Martia Augusta), di Epidauro (Ragusa-Cavtat). Approfondimenti si sono svolti sulla politica di municipalizzazione, come per Municipium Magnum (Balina Gravica) sotto i Flavi[257] o Lopsica (Senj in Croazia) già sotto i giulio-claudi[258]; ancora ai Flavi si attribuisce il municipio di Scardona. Da Krivoglavci presso Sarajevo abbiamo ora la documentazione (però in età Antonina) della concessione dello statuto municipale ad Aquae S(–)[259]. Per il municipium S(polistarum) sono stati fatti importanti passi avanti dopo l’edizione dell’iscrizione di Pljevlje presso Komini in Montenegro da parte di S. Loma e dopo l’intervento di Patrick Le Roux: Sextus Aur(elius) Lupianus Lupi filius princep(s municipii), onorato nella seconda metà del II secolo dai decuriones collegae et populares et peregrini incolae. Il testo pone il problema dello statuto ufficiale per cittadini locali populares e notabili decuriones collegae e testimonia il funzionamento delle istituzioni cittadine nella seconda metà II secolo. Per Loma si tratta invece di un cittadino romano di prima generazione princeps dei peregrini incolae[260], adtributi al municipio di Splonum (Komini), secondo quanto recetemente confermato da M. Mirković[261]. Più convincente la posizione di P. Le Roux per il quale Lupianus, princeps del municipio, si sarebbe adoperato presso i cittadini locali (populares) e i notabili (decuriones collegae) per assegnare agli stranieri residenti a Splonum (peregrii incolae) uno statuto ufficiale riconosciuto dalla comunità municipale[262].

Per la colonia di Salona un nuovo studio complessivo si deve a E. Marin edit., Longae Salonae, 2 voll., Split 2002, con studi onomastici, gentilizi, cognomi. Conosciamo nuovi IVviri di Salona, auguri e decurioni[263]. Molto dubbia appare l’edizione del testo dell’epigrafe di Teodosio II e Valentiniano III nella prima metà del V secolo, sulla porta “Andetria” (porta suburbia) e sulle mura di Salona edita da J. Jeličić-Radonić[264].

Altri inediti provengono da un sito per noi oggi particolarmente significativo, Skelani, Srebrenica, nella Repubblica Srbska di Bosnia Erzegovina: qui il Municipium Malve(n)sitatium fondato ben prima del 158 d.C. ci ha restituito alcuni clarissimi, equites, tribuni, centurioni, soldati della coorte I Delmatarum ed esponenti dell’aristocrazia cittadina, in particolare un II vir q(uin)[q(uennalis)][265].

Dal Municipium Magnum (Balina Glavica) G.F. Paci ha presentato un IIII vir iure dicundo e aedilis; la municipalizzazione sarebbe da colocarsi in età flavia per Glavaš, che ha studiato la statio dei beneficiarii[266].

Il capitolo della municipalizzazione del Norico si apre con particolare riguardo al tema delle autonomie municipali nei volumi The Autonomous Town of Noricum and Pannonia, con gli atti del colloquio di Brdo in Slovenia: si tratta di una sintesi sulle città del Norico: Celeia, Virunum, Teurnia, Aguntum[267], Iuvavum, Flavia Solva, Cetium, Ovilava e Lauriacum. P. Scherrer in particolare presenta uno studio approfondito sull’urbanizzazione della provincia, antroponimi e teonimi[268]. Tra i documenti principali emerge ora il Fragmentum Lauriacense rinvenuto a Lorch studiato da H. Grassl, che propone un parallelo tra i paragrafi frammentari della legge municipale di Lauriacum e documenti analoghi provenienti da Italia e Penisola Iberica, in particolare la lex Irnitana[269]. Recentemente è stato proposto un confronto del Fragentum Lauriacense con la tavola di Eraclea, con una proposta di restituzione del testo[270]. Proprio partendo dagli ultimi studi G. Winkler ha tracciato la storia di Lauriacum anche attraverso le iscrizioni[271].

E. Weber ha studiato ad Ovilava nel Norico la dedica effettuata a Diocleziano nel 285 dall’ordo col(oniae) Ovil(avensium) devotus numini maiestatisq(ue) eius[272]. Altri studi sono stati dedicati a Flavia Solva, a Celeia e al municipium Aelium Cetium, partendo anche dall’epitafio di Nussdorf ob der Traisen che ricorda un C. Ausonius Sergia Silvinus, dove Sergia è la tribù del municipio[273]. In Bassa Austria St. Leonhard am Forst, Winkler presenta la larga famiglia di M. Sextius Vettonianus aedilis municipii Aelii Cetii, morto a 70 anni; la famiglia, composta di immigrati, viene seguita per più generazioni, all’interno del municipio di Adriano[274].

Le autonomie municipali della Pannonia sono studiate nel II volume dei citati Atti del convegno di Brdo, con una sintesi sulle città pannoniche: Vol. I Savaria, Scarbantia, Noviodunum, Andautonia, Siscia, Poetovio, Salla; Vol. II Carnuntum, Vindobona, Mogetiana, Mursella, Municipium Iasorum (Aquae Balissae), civitas Iovia, Sirmium, Mursa, Cibalae, Gorsium, Aquincum, Brigetio, Bassianae, Sopianae[275]. Per Poetovio, Sarmizegetusa e altre città traianee vd. ora I. Piso e R. Varga, Trajan und seine Städte, Cluj-Napoca 2014. In particolare Z. Mráv ha studiato la politica di Settimio Severo e le città della Pannonia: fondazioni, cambi di statuto, costruzioni imperiali. Le iscrizioni ci consentono di osservare il passaggio del municipio di Aquincum fondato da Adriano[276], promosso da Settimio Severo a colonia nel 194: prima di questa data conosciamo P. Aelius Perpetuus decurio municipi Aquincensium e M. Fouiacius Verus Iunior decurio canabarum decurio municipii Aquincensium augur[277]. Più tardi un decurione della colonia Aquincensium ricostruisce una schola ad Aquincum. Conosciamo diversi sexviri, decuriones coloniae Aquincensium, aediles, flaminici.

A Törökbálint in Pannonia Inferiore, una dedica a Giunone è posta da M. Aur(elius) Epigonus dec(urio) col(oniae) Aq(uincensium) originario dell’oriente greco, come lo era gran parte dell’élite municipale di Aquincum alla metà III sec.[278]

Il municipium Spondent(ium ?) della Pannonia Inferiore (in una località collocata a Sud-Est della provincia, forse Ušće, presso Obrenovac) è menzionato in un’iscrizione di Bassianae (oggi presso Donji Petrovci in Serbia, studiata da S. Dušanić ed ora da A. Crnobrnja[279]; Bassianae fu municipio di Adriano e colonia di Caracalla: conosciamo un P. Aelius Ce(n)sorinus d(ecurio) col(oniae) Bas(sianensium) ex voto posuit, sicuramente appartenente ad una famiglia del municipio antonino[280]. Altre iscrizioni ricordano la c(olonia) M(ursensium)[281].

Il ruolo di Traiano nella urbanizzazione della Pannonia è evidente a Poetovio, dove Mráv studia la realizzazione del foro attorno al 106 Coloniae Ulpiae Traianae Poetovionensium[282]; conosciamo casi analoghi a Sarmizegetusa e Vindobona tra il 103 e il 106; in Numidia a Thamugadi.

Nel tempio di Giove [depu]lsor di Savaria viene realizzato un po[rticum cum aeto]na, [pro salute Savariensium], per iniziaiva di un de[c(urio)] c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) Poet(oviensium).[283] Conosciamo il monumento di Carnuntum-Petronell studiato da W. Jobst e M. Kandler. Alla fondazione traianea tra il 106 e il 111 allude anche l’epigrafe su placca metallica ritrovata tra i principia e il praetorium dell’accampamento della legio XV Apollinaris di Carnuntum, riletta da Z. Mráv[284]. A Brigetio un’iscrizione conferma che Settimio Severo nella terza potestà tribunizia, dopo la partenza della legio I Adiutrix fonda nel 195 il municipio[285]. Tra i Severi, si ricorderà la rara dedica a Fulvia Plautilla, sponsa di Caracalla, effettuata all’inizio del 202 dalla res [pu]lica Ia[s(orum)], poi Aquae Balissae, oggi Daruvar in Croazia[286]. Un’analoga dedica effettuata dalla res publ(ica) Siscianorum proviene da Sisak[287].

Il vicus di Carnuntum fu promosso da Adriano Municipio Elio e poi colonia: G. Alföldy ha studiato le iscrizioni del tumulus della grande villa romana a 10 km dal lago Balaton, che ricordano tre diverse generazioni: emerge un cavaliere [decurio c]oloniae Cl(audiae) S(avariae) [omnib(us) honor(ibus)] funct(o) [in mun(icipio) Ael(io) Ca]rn(unto)[288]; conosciamo almeno un figlio che è stato decurione del municipio fondato da Adriano[289]. Carnuntum più tardi diviene colonia. Nell’età di Marco Aurelio la famiglia sembra estinguersi e nei primi anni dell’età dei Severi i nuovi proprietari hanno ulteriormente esteso la villa lasciando però intatto il tumulo[290].

A Savaria in Pannonia Superiore l’onomastica dei notabili indigeni dimostra secondo E. Szabó l’attribuzione dello ius Latii, ben prima della fondazione della colonia di Claudio[291].

Attraverso l’antroponomastica degli Azali, D. Grbić ritiene che la civitas Azaliorum sia stata costituita per volontà imperiale con il trasferimento di popolazione prevalentemente celtica o celto-pannonica, non illirica[292]. Il municipium adrianeo di Mogetiana oggi Tüskevár, nel territorio sottratto alla civitas Azaliorum,è localizzato sulla strada da Savaria ad Aquincum[293]: una funeraria municipii Mog(etianae) ricorda un quaestorius, decurio municipi. Possediamo nel foro anche la base di una statua di Filippo l’Arabo nella sua seconda potestà tribunizia (a. 245) dall’ordo Mog(ionensium)[294].

Per la Pannonia Superiore citeremo il manuale di M. Kronberger sugli spazi funerari e le sepolture delle canabae di Vindobona, con gli aspetti legati alla cronologia e all’evoluzione, sulla base di numerose iscrizioni lapidarie e sull’instrumentum[295]. La recente pubblicazione della tesi di H. Ubl sui monumenti funerari si estende al Norico e alle Pannonie, con attenzione all’armamento e alle uniformi dei soldati dell’esercito imperiale[296]. Significativa la rilettura dell’iscrizione metrica di Scarbantia, con un quadro complesso di relazioni familiari[297]. Numerose informazioni possediamo sui pagi rurali della Pannonia[298], così come sui vici con un proprio territorium e le civitates peregrine[299].

Il tema dell’urbanizzazione dell’Oltenia (nella Dacia sud-occidentale) è trattato da C.C. Petolescu con riferimento alla Colonia Malvensis a Cioroiu Nou; a Romula municipio dopo Adriano, colonia di Severo; ad Ampelum e Sucidava municipi di Severo[300]; D. Benea ha studiato Tibiscum e Dierna[301]. Per C.C. Petolescu la menzione a Celei di curial(es) territ(orii) Suc(idavensis) dimostrerebbe che Sucidava ha ricevuto lo statuto di municipio[302].

Per la Dacia è stata studiata l’urbanizzazione, la municipalizzazione, le colonie, le fortezze, le città e le regiones del patrimonio imperiale (metalla, praedia), i villaggi, i pagi, i vici, le canabae, sempre con un’interazione con il mondo militare in ambito rurale[303]; i vici militares nella Dacia romana sono stati illustrati da D. Benea, specie Tibiscum[304].

I nuovi frammenti del trofeo di Traiano dal forum vetus di Sarmizegetusa ricordano la titolatura della [colonia Ulpia Traiana Aug(usta) D]acica Sa[rmizegetusa], che dedica [condit]o[ri s]uo tra il 116 e il 117[305]. Gli scavi nel forum vetus fondato da Traiano[306], hanno riportato alla luce ben 106 iscrizioni, studiate nel citato volume curato da I. Piso, tra le quali quella che contiene l’espressione condita colonia [Ulpia Traiana Augusta] Dacica [Sarmizegetusa], per l’intervento del legato: per [D. Terenti]um Scaurianum: secondo I. Piso si tratterebbe di un monumento commemorativo analogo a quello, famosissimo, di Uchi Maius in Africa Proconsolare sotto Severo Alessandro[307]. Sorprende il numero delle dediche effettuate nell’età di Traiano; la successiva dedica ad Adriano consul III reimpiegata nel pavimento e la conduttura in piombo della Coloniae Dacicae Sarmigegetusae, con i IIviri della fine del regno di Traiano[308]. Infine il monumento a divinità ignota per la salvezza di Marco Aurelio tra il 172 e il 175[309]; nello stesso periodo (o nei primi anni di Commodo) sarebbe stata costruita l’aedes augustalibus a spese del flamen col(oniae) M. Proc(ilius) M.f. Pap(iria) Niceta[310]; sappiamo che lo stesso edificio fu allora decorato ope[re tect]orio et picturis item sc[alis sigi]llis et linteis; senza dimenticare i [can]delabra aerea duo[311]. Conosciamo numerosi monumenti studiati da Piso, come quello di Opellius Adiutor, decurio coloniae IIvir iuris dicundi praefectus collegii fabrum, che si data attorno al 150, dopo la costruzione del forum novum.