Attilio Mastino, Geography, Geopolitics, Epigraphy,

Conference de l’AIEGL, Bordeaux 31 August 2022

L’épigraphie au XXIe siècle, XVI Congressus internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae,

Dear friends

(Film https://youtu.be/l8l_8caQ2w0) The military strategy to liberate Europe after the different forms of fascism that contributed to the myth of Imperial Rome, I believe is encapsulated in the events of the American landing in Morocco, the story of which was told in Patton. This film narrated the story in pure Hollywood style and was awarded many Oscars.

It featured an improbable General Patton played by George C. Scott as he rambles on about the war at the end of 1942. He is in Volubilis, standing before the arch built by the procurator M. Aurelius Sebastenus to celebrate the singularis indulgentia [erga] universos et [nova] supra omnes [retro] principes of Caracalla in his 20th and last Potestas tribunicia.

Reconstructed by Louis Chatelain and André Piganiol in the restoration work of 1935, the double inscription commemorates the Emperor as Germanicus Maximus, the victor over the Germanic peoples. It would be expecting too much to imagine that the director could have thought of the campaign against Hitler and the Germans and the victorious Alamannic war 1800 years earlier.

The task force of armoured vehicles guided by General Patton was preparing to engage in Kasserine in Tunisia, after the disastrous clashes of the American and British forces against the Germans and Italians: all this took place on the borders of the Mediterranean Sea that was to be retaken, or better, liberated from the totalitarian rulers and the pathological colonial aspirations of Mussolini and Hitler. Patton is portrayed in the film in a way that approaches that of a caricature, and perhaps even somewhat offensive: he had come across the cruelty of the Arab women during the destruction of Carthage, a story which is skewed and inexact.

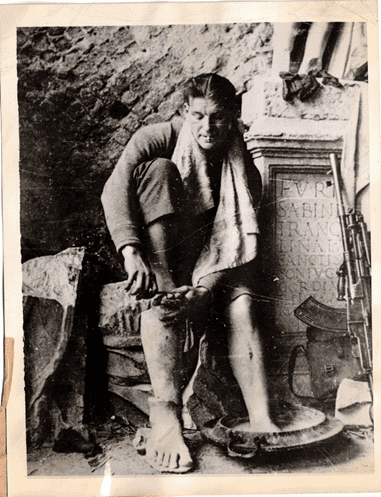

However, it renders well, beyond the requirements of the storyline, the contradiction of war, contradictions testified to in a dramatic manner by the white crosses in military cemeteries that we have often visited, such as that of the British at Medjez el Bab on the Medjerda, just down the road from Thignica. We can follow for a moment the Allies as they proceed through Sicily, where the damage to monumental heritage increased, in particular in Palermo, with wounds that are still open; or the inscriptions made to mark the restoration work after the war, e.g. at San Francesco d’Assisi. We may then move up the Italian mainland as far as the Gustav Line before the Garigliano front: the President of the Association of the Gustav Line has reported an inscription at the base of the statue of the ambulacrum of the Roman theatre in Minturno in a photo dated 15th March 1944 with the British troops, blocked by the Germans: a soldier preparing for battle. The base dedicated by the Minturnenses commemorates the wife of Gordian III Furia Sabinia Tranquillina Aug(usta) sanctissim(a) coniux.

Dear friends,

It is a great honour for me to close this assembly of AIEGL, on the occasion of the XVI Congressus internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, thinking of Amsterdam 84 years ago, in that terrible 31st August 1938, a month before the fascist racial laws were adopted in Italy; and also remembering the birth of AIEGL returning for a moment to Munich in 1972, 50 years ago: five years after our Association acquired a formal constitution in 1977 in Constanța in Dobruja on the Black Sea, the ancient Tomis, on the occasion of the VII Congress presided over by Georgi Mihailov, Hans-Georg Pflaum and Marcel Le Glay. This was an extremely successful meeting of specialists, featuring both Greek and Latin epigraphy, following a courageous formula that overcame old resistance, while anticipating the convergence of worlds that are so different. This all took place thanks to scholars who felt the winds of change, who realised a historical phase was about to be overcome. This meeting was followed by Athens in 1982, Sofia in 1987, two years before the fall of the Berlin wall, Nimes in 1992, Rome in 1997, Barcelona in 2022, Oxford in 2007, at the Pergamon-museum of Berlin ten years ago in 2012, on the Museum island (Museumsinsel), in a city still riddled with bullet holes, the bloody traces of the European war, as in the colonnade of the Altes Museum, and also in the relationship which is still perceptible between presence and absence in the urban landscape, in the indefinite equilibrium in town planning between fullness and emptiness. We last met in 2017 in Vienna, a city that is incredibly modern.

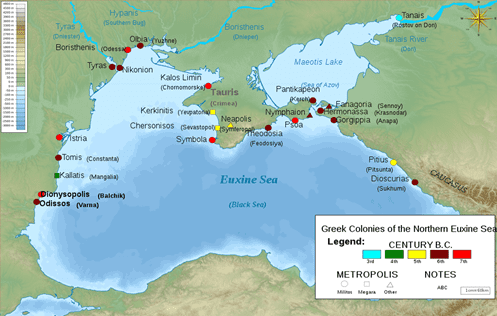

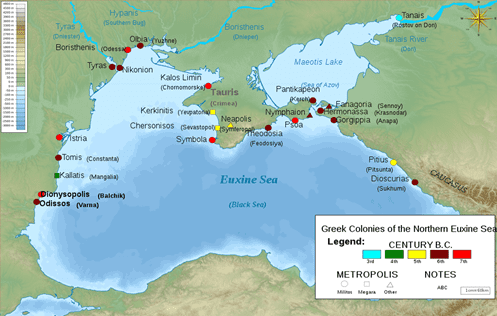

Our meetings have always been extraordinary opportunities for growth, for comprehension and for international cooperation, as scholars are always the vanguard of vast cultural ferment that characterise the world in which we live. It will be this way also in Bordeaux this year, with many friends, many plans, and our gaze cast out towards the places we love, on the shores of the Black Sea, the Πόντος Εὔξεινος, the welcoming sea sailed by the Argonauts, the first meeting place of the Greeks and the Cimmerii or Scytae or Roxlani and other peoples and civilizations. This is a key area (how can we not think of the Trojan war?) to which the Emperors addressed pacatores orbis. The mysterious population of the Hyperborae, the myth of the Argonauts and of Prometheus, as well as Orpheus and Dionysas: myths that developed so well “the notion of the mysterious Levent in the consciousness of the European continent towards the different shores of the Mediterranean”. This area was considered a borderland, beyond classical “civilization”.

Today we witness that which in the visions of Tragedy has been defined the return of Dionysus to the places that maintained a fundamental importance for Asia, with economic and strategic interests of the region that are ever growing.

I was for a long time uncertain as to how to face the task given to me — Geography, geopolitics, epigraphy – whether to do so from the approach that is most familiar to us, that of the ancient peoples, or from that of the modern worlds, in an attempt, with a certain amount of foolhardiness, to project ourselves onto the continuity that the ancient writings document, in many cases up to the present. To remember the value of classical heritage and culture, but also so as not to forget the present, with its unknown aspects, its tensions, its incomprehension, its injustice and its violence. Arriving at an explanation for some phenomena of rapid and succinct communication also on the social media of today. And if this allow us to improve interconnections between states, they also show us a glimpse of the thousand new ways that can be used to justify war crimes, to define strategic compasses that often appear to be malfunctioning beyond any pretence of sanity, that claim to provide crucial orientations for the coming decades.

We live in a time of transformation, of risks, of clashes between cultures, between peoples, between countries, also due to our incapacity to understand others, to develop a peaceful way of life together, to put to one side selfishness and self-interest, to say no to extremism and intolerance, without naivety as good will is not always enough when facing the forces that are to be dealt with. It would be naïve to highlight only the positive aspects of the ancient world, that of the Greeks and the Romans, which put together elements that are in opposition: imperialism, colonisation, “Romanisation”. Yet Greek history and Roman history and that of the Mediterranean in antiquity have been represented too many times as an uninterrupted succession of wars; neither is it possible to stop at the threshold of an enormous theme, that of war, with references to military events, wars, expeditions, as the many bella, the wars of conquest that appear in hundreds of inscriptions, the bellum Germanicum, the bellum Thracicum, the bellum Britannicum, the bellum Iudaicum and the bellum Dacicum, just to name a few in the Imperial period. The many expeditiones cited are even more frequent on the inscriptions, such as the Britannica, Germanica, Asiana and Parthica. The inscriptions often mention military events; Jehan Desanges in his last days spoke with me about the Bellum Numidum of Thignica or the Fraxinenses furentes of Tubursicu Numidarum. To cite a historical document, dating to the years of Vespasian: in Tibur there is a famous epitaph by Ti(berius) Plautius Silvanus Aelianus, companion of Claudius in Britannia, that commemorates the transfer of more than 100,000 Transdanubian refugees that arrived in Mesia ad praestanda tributa, after the first victories over the Dacians: the Roman incursion in the Scythian Barbaricum beyond the Dineper, not the Dniester, the Borustene, and the gathering of an enormous quantity of grain; as a premises for the attribution of the ornamenta triumphalia and for the iteration of the consulate in 74: a few years later Plautius Silvanus was honoured by the words of his friend Vespasian at the moment of his death: regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum filios Dacorum fratrum captos aut hostibus ereptos remisit, ab aliquis eorum obsides accepit per quem pacem provinciae et confirmavit et protulit. Scytharum quoque rege a Chersonensi quae est ultra Borustenen, obsidione summoto, primus ex ea provincia magno tritici modo annonam p(opuli) R(omani) adlevavit. These are the places where today a bloody war is being waged, one full of cruelty and violence.

In antiquity the immediate consequences of the conquest wars, as after Caesar’s campaigns in Gaul, were depopulation, demographic depression, administrative reorganisation (judicial and that of the borders between cities and tribes), imposed acculturation of the local principes, leading to an exploitation of resources, cultural readjustment, the permeability of certain frontiers, e.g. so as not to block the transhumance routes. In parallel with the damage done in the past by colonial archaeology and today, with the contemporary thousand-fold damage to archaeological heritage, the result of speculation and lack of attention: a heritage that has been beheaded.

Only a few years before Vespasian, in the civil war that broke out at the death of Nero, Galba and Otho, the fire in the ancient Capitol temple and the tabularium publicum on Capitoline Hill was truly catastrophic, considered a crime by the people of the time: according to Tacitus id facinus post conditam urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi Romani.

The lower part of the Capitoline Archive was to be saved: in 73 in a symbolic manner Vespasian personally started the reconstruction of the temple of Jupiter and the other public buildings on the Hill, and set about replenishing the treasure of more than three thousand bronze plates that were destroyed in the fire of 19th December 69. With regards to this the information provided by Suetonius is essential: ipse restitutionem Capitolii adgressus ruderibus purgandis manus primus admovit ac suo collo quaedam extulit; aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit, undique investigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo continebatur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebi scita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis.

Therefore, at least three thousand bronze plates were damaged or destroyed in the fire, and were no longer legible; we do not know how many on the other hand we saved. It is though certain that amongst the tabulae aeneae quae simul conflagraverant that were lost in the fire there were the cadastral maps, at least those of the Republican era. It is true that Suetonius does not mention them, and speaks only of Senatus consulta and plebiscites (in particular about plebiscita de privilegio cuicumque concesso), precisely in the year 73 AD Vespasian and Titus, censors, initiated a vast operation of cadastral revision in Italy and in the provinces, freeing the agri populi Romani illegally occupied by private subjects and carrying out a wide-reaching verification of landholding, with the aim of setting up a more accurate taxation system and a more informed distribution of public land. The inscriptions conserve traces of what happened in the agri adsignati; many bronze documents were gathered for fiscal purposes, above all in the Sanctuarium Caesaris on the Palatine and in the tabularia.

In order to address a matter that is even more specific, I would like to cite Hadrian’s interventions to repress with violence the tumultus Iudaicus in Cyrenaica, to end the atrocissima bella, the magna seditio or the στάσις, defined as Ίουδαικὸς τάρακος with M. Aurelius on the occasion of the reconstruction of the temple to Zeus at Cyrene. We know of the financial investments for the restoration of public buildings, the exile to the farthest islands of the Jews, the deportation of the population, at the time obligatory, as for the Jews of Berenice and Cyrene, protagonists of the revolt from the last years of Trajan, which caused enormous damage, a revolt which Hadrian managed to quash: balineum / cum porticibus et sphaeristeris / ceterisque adiacentibus quae / tumultu Iudaico diruta et exusta / erant civitati Cyrenensium restitui / iussit. The Beronicenses of Benghazi were then condemned ad metalla and deported to Sardinia as incolae peregrini in the municipality of Sulci, excluded as in a ghetto from the universae tribus of the municipal ordinance as in other geographic areas of the Jewish diaspora. In general we see migrations, difficulties in cultural integration, the slow adaptation of local institutions. Similarly, the violence that often accompanies the change of the protagonist and the myriad forms of abolitio nominis and of damnatio memoriae does not escape us. Examples include the erasure of the names of Commodus or of Geta and many other Emperors considered unworthy, the partial re-inscription, signs of internal clashes that provoked massacres, murders and death, hidden in a propaganda-like manner under Concordia, an expression of what was, in reality, deep, unresolvable Discordia. We may follow the traces of narration of history that was instrumentalised and distorted, both in urban and rural areas.

How can we forget Plutarch on the hastily written comment on the Temple of Concordia, which was built in Rome by the Consul Opimius after the death of Gaius Gracchus? The text of an anonymous epigraphic comment, cited by Plutarch reads: “That which made the people indignant more that anything else was the construction, by Opimius, of a temple to Concordia: in fact, it seemed that he was proud, and desired to boast, as it were, in celebrating the killing of so many citizens. As a result, some people, during the night, wrote this verso under the dedication inscription of the temple: ‘Discordia built this temple to Concordia’” (ἕργον ἀπονοίας ναὸν ὁμονοίας ποιεῖ).

So we must recognise how Classical culture was able to look on itself with irony, in a critical manner, perhaps occasionally ignoring religious fanaticism, without knowing fully that which is the nationalism of our times; we must also recognise how it may provide us with the means to arrive at a new era based on tolerance (a quality which was also often amiss in antiquity) and on respect for others, based on pluralism and the value of diversity in a Mediterranean where the sea is no longer a frontier, but a common ground for peaceful interaction, to use the words of Edgar Morin, for which we must state that the unthinkable futures of our past have now become the unthinkable futures of our present (Alfredo Cacopardo).

An important theme that has emerged in recent decades is that of the interpretation to be given to the Late Antiquity period: many schools have in alternation defined the theme of the fall and the end of the Roman Empire, putting to one side the Illuministic theory of the Barbaric invasions, due to the new positions of scholars who prefer to speak of long-lasting relations: suffice it to consider H. Wolfram on ethnogenenis and W. Pohl on the Germanic peoples. In fact, in recent times, the cliché of a world suppressed by Barbarians or Christians has been abandoned. Instead, there is a greater tendency to consider a moment of Late Ancient democratisation that was favoured by the Church, that contributed to improving the social reality of the incredibly complex Mediterranean.

We are convinced that it is necessary to change the perception of the ancient world and the very same models of interpretation of classical civilisation, which are often inadequate, with the “awareness of a distance, separation, which nevertheless questions us continuously about our present.” This is the position that has recently been proposed by Guido Clemente in the wonderful new edition of Notitia Dignitatum just published by Edipuglia. This was my first book as a student in Cagliari long ago in 1968. Today classical culture continues to be a fundamental component of culture in Europe and beyond. We must repeat the importance of reading the texts in the original, as the language is not so much a logical exercise as a tool for the historical understanding of the texts.

As regards the Roman Empire we are able to gather constants in the ways of governing, in the domination of the agricultural land, in the religion, communication, literary and artistic culture, economy, in the political, institutional and administrative history from the Atlantic to the Black Sea, with traditions, continuity and exchange. Complexity is a value, pluralism is a widely recognised fact of life.

The possibility of availing of applied digital technology in an ever more consistent manner today gives epigraphy the capacity to adopt new perspectives for reading and penetrating the ancient world, with a greater knowledge of the documents, for example gathering proposals for filling gaps by way of artificial intelligence, computerised databases, new digital technologies applied to cultural heritage, photogrammetry, computer vision, the treatment of images, 3D modelling of finds by way of laser scanners, the surveying of archaeological sites, the positioning of finds in the territory by way of GPS, geo-referencing monuments, computerised systems capable of creating relations and cross-referencing data, a new perspective also for the presentation of texts in museums. We may consider the recent Arqueología y Téchne Métodos formales, nuevos enfoques, edited by José Remesal Rodríguez and Jordi Pérez González. This is what is happening in archaeology, numismatics, papyrology, the many media that arrive from the ancient world, that are to be placed alongside literary criticism.

Whether we realise it or not, our study methods change day by day, and we can observe with pleasure a form of democratisation of contemporary culture, a grounding that by way of the ancient writings puts us directly in contact with the past, in the most varied ways, overcoming by now the temptation to formulate post hoc categories of interpretation based on modern ideologies that have often severely deformed the documents. Instead an awareness has been reached that there exist geographical and chronological variables in the moment in which different cultures come into contact, always avoiding a loss of pragmatism and the danger of shoehorning scientific data into ideological frameworks, recognising the complexity and using it as a way to read reality, far removed from lazy periodizations that come in handy: the large dimensions of the Empire, the articulation of the territory, the biological processes, the presence of marginal areas have influence over the artistic styles, the craft schools, the linguistic variation, even on the perception of time, that is not measured in the same way everywhere, in the relationship between otium and negotium. The relationship with other empires, such as with Valerian in Persepolis.

We epigraphists are both historians and geographers: while it is true that the anxiety about one’s own profession must always accompany the historian who does not want to misrepresent the reality that is the object of his or her studies, while it is true that historians have often lent themselves to ideological interpretations that appear inadequate and inevitably end up looking dated, epigraphists can have a more neutral approach, thanks to the advantage of gathering, without intermediaries, the opinions, emotions, even the instrumentalisations that were certainly not absent from the ancient world, without with this admitting a priori the neutrality of all the studies being conducted: excavations, research in storage facilities, painstaking linguistic, philological and epigraphic analyses, based on a method that we all share, that of the autopsy of documents that are often scattered far apart, the search for texts in different collections or the rock-cut inscriptions that are chained to a territory, to a landscape and an environment that allow us to gather in a surprisingly immediate way the climate, the cultural view, the landscape, the geographic environment of antiquity, as even geography is grounded in history, as there exists a relationship between epigraphists and places, territories and peoples.

It is necessary to set up a framework for overlaying data, for opportunities to make comparisons. Historical research must be carried out with a taste for exploration, for travel, for autopsy-like examinations of sites and for topographic reconstructions. To use the words of Marc Mayer the greatest effort must be that of conceiving an epigraphic view with a new sensitivity for the topographic aspect, one that goes beyond the sole monumental complex, and rather integrates with the natural landscape. After all, the multiplicity of situations cannot be summarised in a formula: there are inscriptions that have been lost, are fragmentary, have been damaged by human action today or in the past, others have been erased or are in opistographus form. These are no longer legible even though originally they were inscribed on durable materials that were destined to last forever. These are facts we have often theorised about. We cannot hide from ourselves the fact that there exist independent variables that oblige us to evaluate the testimony of the epigraphers non only incomplete, by at times random, influenced by multiple factors, such as the damage in Algeria, the recent nomination of the Conseil Consultatif du Patrimoine notwithstanding, clandestine excavations, conflicts, even chance itself. Yet we state again the responsibility of the individual scholars in establishing the text, in filling in the gaps, in proposing comparisons, with a greater or lesser capacity to connect leads, ideas, research potential, with a method that now has the characteristics of being fully scientific and that makes epigraphy a discipline that is placed within the category of the experimental sciences, while ever rooted in the humanities. Hence it is at the vanguard of the humanities, well beyond any intellectualism.

Our colleagues are specialists who are ever more determined to investigate the ancient world with an original and non-conventional approach, with the capacity to enter in harmony with very complex realities, with the desire to apply textual criticism to documents that are at times fragmented. However, they have the advantage of being able to connect with the past without filters, with many unexpected perspectives, formulating myriad questions, to which it is not always possible to give clear answers. All this is done with a passion to reconstruct the lines of acculturation and the formation of public opinion: our discipline extends to the history of studies, social research, anthropology, demography to the relations with archaeology and the history of art with papyrology and numismatics. After all, more than half a century ago Karl Popper wrote in the fifties that “there are no disciplines, nor branches of knowledge; or rather of research. There are only problems and the necessity to resolve them”.

I believe that we epigraphists have a common view, that of resolving the myriad problems of interpretation of incomplete texts, extrapolated from their context, with much left unsaid. I found it surprising that, thirty years ago, when celebrating the 50 years of Epigraphica, Giancarlo Susini had clear ideas about the innovative role of epigraphy amongst the classical disciplines, of the new era that was already on the horizon, that of social media, rapid and concise messages, images: “epigraphy as a science of acculturation, as interpreter of processes that may even be peripheric, between writing and reading, as history of civil moments of cultural development”. And looking to the future: “How will men in the future express themselves ‘epigraphically’? Perhaps, I am inclined to suppose, there will be fewer glorious tablets, perhaps more fleeting messages (with different connections with the language of images, so in harmony with screens). Perhaps the state structures will write less in epigraphs (i.e. in public and with intentions for the message to be durable); men associated with faith, with clients, with companies will write more. Perhaps it will be ever more the protagonists of power who manage public knowledge”. This reads almost like a prophecy if we consider the role of social media today in its formulation of incisive denunciations, succinct judgements, lightning quick information, with an emphasis placed on summary, based on abbreviations and common conventions that spring forth from experiences that are far more profound.

In general, cultural heritage constitutes a resource, “it has an intrinsic value, it is an essential component for human development and it carries out a fundamental role in favouring the resilience and regeneration of economies and our societies…it is the basis for re-launching prosperity, social cohesion and the well-being of people and the community”.

The ministers for culture of the G20, who met in Rome a few months ago, asked for “the protection of cultural heritage, the condemnation of illicit trafficking of cultural heritage artefacts, recognising that all the threats to cultural resources, including looting and illicit trafficking of cultural heritage artefacts…the destruction or inappropriate use of cultural heritage…uncontrolled urban and regional development, degradation of the environment, may lead to the loss of irreplaceable cultural heritage, violating the human and cultural rights of people and their communities, damaging cultural diversity and depriving people and local communities of precious sources of meaning, identity, knowledge resilience and economic benefits. Therefore it is essential to recognise culture and heritage as integral parts of wider political agendas, such as social cohesion, employment, innovation, health and wellbeing, the environment, sustainable local development and human rights.

In the conviction that cooperation and dialogue are vital in combating violent extremism, the ministers of the 20 countries expressed the strongest possible condemnation for the deliberate destruction of tangible and intangible cultural heritage, wherever this takes place, as it irreversibly compromises the identity of communities, damages human rights, cancels the inheritance from the past and unravels social cohesion. It is necessary to sustain initiatives set up to protect cultural heritage that is in danger and to restore cultural heritage that has been damaged or destroyed. Despite the pledges made by UNESCO, we see an increase in looting, illicit trafficking of cultural heritage, threats to intellectual property, also by way of digital and social media platforms, as well as other crimes committed at a global level against cultural heritage and cultural institutions. The ministers asked the international community to adopt stringent and effective measures, recognising that the illicit trafficking of cultural heritage and threats to intellectual property are serious international crimes that are linked to money-laundering, corruption, tax evasion and the financing of terrorism, and that furthermore they deeply effect the cultural identity of all countries. They called for the creation of a specialised police unit and databases of stolen artefacts, updated and interconnected with INTERPOL, and with special customs organisations, to assist international investigations and in pursuing crimes against cultural and intellectual property.”

On a purely geographic level, epigraphy can also be a significant marker of territorial boundaries: in some provinces, and also in some kingdoms or territories on the borders, it testifies to unexpected relations and a presence that goes far beyond that of the fines of the known world. Let us think of Corpus Inscriptionum Regni Bosporani, Moskau 1965, with the names of localities that are now famous, Cherson at the mouth of the river Dnepr on the shores of the Black Sea, west of Crimea, the ancient Chersonesus Taurica (82 texts), Phanagoria close to Sennoy in Krasnodar Krai, in Russia (a Greek text, that of βα[σιλεὺς μέγας Τιβέριος Ἰο]/[ύλιος Σα]υρομάτης υἱὸς βασ[ιλέως Ῥησκουπόριδος φι]/[λόκαισαρ] καὶ φιλορώμαιος εὐσ[εβής ἀρχιερεὺς τῶν Σεβ]/[αστῶν διὰ β]ίου καὶ εὐεργέτης [τῆς πατρίδος καὶ κτίστη]) and Panticapaeum, today Kertsch. on the Taman peninsula (8 texts, amongst which the dedication made by the colonia Iulia Felix Sinope for the Rex Ti. Iul. Sauromatem between 92 and 124. And then above all Sebastopoli (Sewastopol, in SW Crimea), with its 135 epigraphs, its dedications IOM Conservatori and Dolicheno, to Mercury, Hercules, Vulcan, Sabazios, Nemesis conservatrix, Mitra, its diplomas such as that of 157 to the sailor from Olbìa today Parutyne, the imperial inscriptions such as for the Severi or for the vicennalia of Constantine in 343 at Panticapaeum, those of a military nature, such as that of the legionaries of the XI Claudia, of the I Italica, of the V Macedonica, after Diocletian of the II Herculia of the lower Moesia army, with the mobility that is typical of armies on the march, the cohorts Cilicum, Bracaraugustanorum, Lucensium, Thracum, Cypriae, Hispanorum, le vexillationes also of the fleet of Ravenna, the sailors of the classis flavia moesiaca. Or at Cherson the bilingual inscriptions of the vexillatio Chersonessitana in a military decree.

I have often asked myself whether the military events of today change the very perception of the ancient world; above all whether they reduce or increase the documentation that reaches us. It is possible that the fall of the Berlin wall had some influence on the recent increase in the number of Roman military diplomas that until the supplement of CIL XVI edited by H. Nesselhauf between 1936 and 1955 numbered no more than 169; the number increased notably in 1978 with the publication of Margaret M. Roxan’s Volume, then in 1985, 1994, and 2003 with Paul Holder, and finally in 2006. Today the Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby consists of (20 March 2022) 532,000 inscriptions, no fewer than 1246 diplomas, half of which, 670, are of uncertain provenance in terms of locality and province: a large number of the diplomas, no fewer than 422, are from the Rhenus and Danuvius provinces: 116 from Pannonia, 81 from Moesia, 77 from Raetia, 28 from Germania, 68 from Dacia, with just two from the Kingdom of Bosphorus; only 4 are from Syria, and 7 from Barbaricum. Among all these I would like to cite at least the diplomas from the Transdanubian regions: more precisely from the territory of the Azali (between the Danube and Lake Balaton, north of the Caspian Sea) there comes a diploma studied by Lőrincz of ex pedite of the cohors II Alpinorum Tertius Dasentis filius Azalus. Evidently the veteran returned to his homeland, Dunantul. A sailor, Niger Siusi f. Azalus, an ex gregale, according to the diploma from Arrabona moved to the Transdanubian region after his discharge. We may also cite the supplement of RIU, that dedicated by P. Kovács to more than two hundred Hungarian inscriptions, Tituli Romani in Hungaria reperti, 49 of which were found in Barbaricum Sarmaticum, 47 of which were unpublished. The recent work by Ionut Acrudoae has proved the existence of recruitment in many non-provincial milites-nautae, outside Pannonia.

There was also a clause in favour of liberi decurionum et centurionum item caligatorum quos antequam in castra irent procreatos, those born therefore before the father caligatus (foot soldier) signed on: this is found in two diplomas from unknown localities for a sailor and an auxiliary (AE 2013, 1216), but also at Carnuntum and Volubilis, always around the mid-second century.

Diplomas are significant territorial markers, arriving as early as in the Trajan period in Britannia at Sydenham, often alongside instrumentum, as is natural, importation products and coins far beyond the borders of the Empire.

These data have been cross-checked with the Epigraphic Database Heidelberg and with many other collections that today allow us to superimpose ancient geography with modern geography: in EDR there are 36 diplomas. I would like to briefly comment on at least the situation of the Danubian provinces, which was presented at the Vienna Conference Ad ripam fluminis Danuvi: and the impressive number of new diplomas that have come to light from 2000 to 2015 (more than 50 with respect to the 31 known examples beforehand) from Moesia, and were published incredibly quickly in “Chiron” by P. Weiss, W. Eck, and A. Pangerl: of these, 26 are from Moesia Superior and 25 from Moesia Inferior. A significant update of the RMD with details and corrections about the size of the Noricum army was carried out after the discovery of Lauriacum, Porgstall an der Erlauf in Lower Austria. At the same time, 12 new diplomas relating to the army of Pannonia, 5 alae and 13 cohorts. There are many cases that deserve to be mentioned, such as that of Cornacum that commemorates two consuls until now unknown: Euphrata et Romano coss., 7th September between 192 and 206, a diploma conceded to the ex-gregale (a sailor of the fleet) Priscinus Prisci f. Priscus ex Pan. Inf. Iatumentianis and to his sons. He was originally from an unknown village in Pannonia Inferior Iatumentianae.

We should also discuss the unique nature of this new knowledge, however unequilibrated it may be on a geographical plane. I have discussed the matter with Yann Le Bohec and we can agree that the fall of the Berlin Wall and the end of the DDR is perhaps one of the factors that influenced events, opening up a new world. Certainly the disappearance of the USSR reduced checks and allowed the emergence of fruitful clandestine work in some countries, such as Bulgaria. In some countries non-official excavations were started.

The multiplication of the discoveries is explained by a clear loosening of public control over heritage leading to the heinous activities of the tombaroli and clandestine excavators alongside the use of metal detectors, the increase in clandestine excavations, the expansion of the antiques market. It appears clear that the post-communist society gave impetus to archaeological research, at times without there being a framework of rigorous and strict rules, and the sole aim was to generate wealth. With this by no means do I claim that the protection of heritage in Italy and in France is always effective and has never been evaded.

The use of the metal detector would partially explain, for example, the discovery in Baetica of several municipal laws, that were numerous and detailed with respect to the thousand or so epigraphic leges that are known. We were deeply impressed at the AIEGL conference in Barcelona in 2002, when we saw the exhibition Scripta manent, about the large Iberian bronzes, amongst which lex Irnitana, studied from 1984 onwards and lex Ursonensis since 1951.

Yet in reality the theme is that of new horizons, intuitions and investigative paths that are proposed by big data, the new databases like that for amphorae of CEIPAC, or the Atlas patrimonii Caesaris endowed with historical atlases that bear witness to an uneven distribution of imperial property, in Africa as in Asia, often more consistent in the rural areas, close to the mines and quarries, but also to the abandoned areas, in any case far away from the main urban settlements, where there was less difficulty in disposing of goods that arrived at the fiscus, as was recently observed by Alberto Dalla Rosa in Milan. The problem facing us today is that of the representativity of the data: consider the circa 800 termini that are known (no fewer than 226 in Syria, 51 in Moesia and Thrace, roughly 20 in the Asiatic provinces, 50 in the African provinces, 46 in the Iberian provinces and 17 in the Gallic provinces) or the more than 8000 milestones, of which there are nearly 200 in Sardinia and just three in Sicily, and none in Corsica. In total, in EDR Rome, there are 603 milestones, even though there are many yet to be entered. There are no fewer than 1600 milestones from the African provinces, 1500 from the Iberian provinces, 800 from the Germanic and Gallic provinces and 500 from the Danubian provinces. Many different explanations have been proposed, but the impression is that of a heterogeneity and differences at the basis, certainly stemming from the presence of local traditions, the deployment of military units, the degree of agricultural penetration and exploitation, trade, the presence of quarries along the route, vice versa in Sicily on the abundance of timber. It is not to be excluded that the chronological factor may have played a role, the most precocious era for the realisation of military roads; yet one thing we cannot get out of our heads is the idea that the successive history of the territory, due to natural or artificial factors, depopulation, the formation of swamps and abandoning of land on one hand, and on the other the antiques market or building speculation in modern times, may have had an effect over time to profoundly modify the quantity of artefacts that were found and hence the very same perception we have today of the ancient world.

This also takes place when scholars extend their research to geographical sources, to the Antonine Itinerary, and other land-based Itineraries, archaeological excavations, the localisation of bridges and road infrastructure. Issues multiply when we move to the documentation of the sacred sites, to the localisation of the large regional sanctuaries, to the world of magic and of the defixiones: why are the defixiones distributed in such an unusual manner? There are 174 in Britannia, 116 in Proconsular Africa, 65 in the Germanic provinces, 69 in the Gallic provinces and 45 in the Iberian provinces. In EDR Roman there are 142 defixiones from Italy, even though activity is still ongoing; Celia Sánchez Natalías in the Sylloge of her comprehensive collection just published in BAR calculates 535 for Western Europe, no fewer than 255 just for Britannia. There are obviously very profound elements that often escape us completely and were not even clear in ancient times. There are many question marks in the background, many unresolved issues, many uncertainties that we do not aim to resolve in this sitting.

If we stay within the Empire, we can note that in general Romanisation was discontinuous and not homogeneous in the territory. This reflected differing levels of literacy and bears witness to profound cultural differences, based on distance from the coast, altitude, orography, and the presence of other languages alongside Latin and Greek. Epigraphy was a mostly urban phenomenon, also in relation to a better knowledge of the Latin and Greek languages in the cities, as opposed to the marginal areas that maintained local cultures: the presence of Italic immigrants in the port areas was influential, as was the activity of a fully-fledged bureaucracy employed in the provincial and town administration, the stay of individuals entrusted with exploitation of the land and what lies beneath it, especially in the mining areas, the deployment of military units, down to the distribution across the territory of epigraphic workshops, even the practical availability of schools.

The “epigraphic density” of a territory is in relation to the differing distribution of inscriptions, with particular regard to the isolated, internal and mountainous areas, generally inhabited by a local population that is often hostile to the Italic immigrants, apparently not always interested in overcoming the limits of illiteracy lasting for millennia, obviously with a diachronic variable. A significant example is that of Sardinia, where the number of inscriptions is related to distance from the sea, especially if we bear in mind that currently the Sardinian municipalities are all distributed homogeneously in a band that is from 0 to 60 km from the sea. About 70% of the inscriptions are from territories in a band that is no farther than 5 km from the coast (956 out of 1329); 86% of the instrumenta (539 out of 627) are concentrated in the same band. In relation to altitude, it is well known that the 377 Sardinia municipalities are currently distributed in a homogeneous manner between 0 and 600 m above sea level. Vice versa, 68% of the Latin inscriptions come from a place located between 0 and 50 m above sea level (956 out of 1329), even though the finds at higher altitudes (up to 100m) are distributed more gradually with respect to distance from the sea, perhaps a demonstration of a partial occupation of hill sites, close to the coast.

We must conclude that it is the plain coastal area that is the zone that conserved the majority of the Latin inscriptions and instrumenta, while the Barbaria in the interior hosted mainly documents released by central power, sentences of the governor, borderline cippi placed to contain the nomadism of the indigenous tribes, milestones, epitaphs for auxiliaries at the various encampments, military diplomas released to soldiers who, it is legitimate to suppose, returned to their birthplaces after their military service ended, finally also official dedications carried out by provincial magistrate or Imperial procurators.

A few dozen funerary inscriptions come from the rest of the interior and marginal zones of Sardinia. These are characterised by the rough appearance of the support produced by local craftsmen, the inscribing and the form of the letters, the funerary iconography, the form and the contents; the result of what is to all intents and purposes a local artistic “school”: we note the constant use of local stone (granite, trachyte, even basalt, never marble); the inscription of the letters is not marked, a ductus that is approximate and crude, onomastics that often have distinctly non-Roman characteristics, contents that are not all comprehensible with certainty.

The spread of Latin appears at times to have been in competition with other languages, the indigenous ones firstly, but also the Punic tongue, as well as Greek as in the trilingual inscription from San Nicolò Gerrei, which re-emerged in recent months in the new rooms of the Musei Reali of Turin (CIL X 7856, IG XIV 608, CIS I 143); in the Orient, such languages were that of the Nabataeans for example, or Greek-Palmyrene Aramaic. There are trilingual inscriptions Greek-Latin- Palmyrene Aramaic in the Museum of Palmyra that were recently studied by Union Académique Internationale for the Fontes Historiae viae Sericae edited by Samuel N.C. Leu, partially amended now by Stefano Magnani, for example for the bilingual of 146 AD with the reference by the demos to certain documents such as the Imperial epistulae by Hadrian and of θειότατος Α[ὐ]τοκράτωρ Ἀντωνεινος for Publicius Marcellus.

The inscriptions followed the European nations with states having borders that are often arbitrary: allow me to make an incursion in the mare magnum of Theodor Mommsen’s letters, to recall the recent publication of the correspondence between Ettore Pais and Theodor Mommsen edited by Antonio Cernecca and Gianluca Schigno. Theodor Mommsen (who was hostile to Trieste being Italian, already noted by Gino Bandelli) took on a position that in 1882 included a desire to limit the epigraphic journey of Ettore Pais in northern Italy to the Italian borders of the time, hence excluding Aquileia, Trieste and Istria, which were under the Austrians.

On the other hand, the case of the Alpes Maritimae is analogous. I would leave to one side for the moment the long colonial phase full of instrumentalization such as in Carthage, which in a certain way continued over time, such as the emphasis on the privileges of the Archbishop of Carthage, first all over Africa. These are themes that can be referred to by way of the rediscovery of archaeological ruins, inscriptions and monuments that took place in the 19th century as a result of the colonial armies. With the romantic aim of following the routes of a lost civilisation, refinding the roots of the European soul in North Africa or the Orient, overcome by the Arabs, as testified to in Algeria by the modern statue of Constantine, or at Kenchela in veneration of the statue of the Berber queen Kahina. After all, still today current affairs are present in the attribution of localities to one country or another: we are familiar with the uncertainties in the borders between Inscriptiones Italiae and ILJug., without mentioning Bosnia, but that is a subject that is truly more general.

Local languages must have been spoken, at least in the peripheral areas, in the interior and in the mountains. These must have had some influence also on the evolution of vulgar Latin, transmitting some particular characteristics. More precisely, some aspects of the vowel and consonant system of Vulgar Latin, a series of morphological and syntactic peculiarities and above all unique aspects of the vocabulary, perhaps due to the influence of the substratum, have allowed us to conclude that there were numerous and significant similarities in the spoken language in different provinces.

We arrive at Geography and its relationship with History. Let us consider the proposal to place the Pagus Veneriensis in Sicca Veneria. The theme of borders will be dealt with in a session of this XVI Congressus internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae and it has been the object of many studies, such as those on cultural barriers, the relationship with others, Romanitas and Barbaritas, in the comparison between the exterae gentes, nationes, and populi. Some elements emerge from Medieval cartography, with an enormous legacy in the definition of the cadastral borders, between Medieval kingdoms, dioceses, cities, provinces, regions that took on the slow agony of the large land-holdings in the Roman era, ever with the worry of avoiding disputes, anticipating the possibility that the borders, the cippi or the termini could be destroyed or moved, as when the surveyors carrying out their terminare work moved around the territory and described in a narrative style a river, a prehistoric monument, a mausoleum, a rock, some stones with inscriptions. We know of the work of military surveyors, the “arpenteurs”, such as mens(or) lib(rator) M. Troianius M.f. Marcellus originally from Lucus Aug(usti) in Narbonensis of the 10th Pretorium, seen by G. Chouquer and F. Favory as “mensureur et niveleur”: he died young, after 5 years of service. He knew how to calculate distances using the decempeda, a 10-foot-long measuring stick used for inspections, such as that which appears in the monument to T. Statilius Aper.

We know of other civil mensores agrari, such as the Imperial servant Didymus at Carthage, who Lassère considers to be working for the proconsul and not of the colony, with the unspoken implications for the relationship between the agri adsignati, Imperial property, latifundia that had not undergone centurisation, with the respective vectigalia. Libertini recently observed that the word pertica, besides being a measurement of length, indicated also the stick used to measure the cadastral plots, but also the group of land plots subject of a limitatio and the map of a limitatio, a synonym of forma.

Pierre Salama has taught us that “la civilisation de Rome a pu etre qualifiée de routière”, Jean-Marie Lassère highlighted the signs of the Imperial authority on the landscape that was changed by man over time, so much so that we can state that Roman civilisation was truly a “civilisation cadastrale”. One which, according to R. Chevallier, had an influence on people, it forged the civic mentality, starting from the intertwining of geography with religion, as in the background ritual activity was indispensable to guarantee divine favour.

This was so from the distant times of Romulus’ pomerium of the urbs, progressively amplified parallel to the fines of the orbis. And pomerium, Gell reminds us 13 14 1: est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii”; Varr ling Lat 5 143: qui (sc. orbis), quod erat post murum, postmoerium dictum eo usque auspicia urbana finiuntur.

I would like to refer to the expression of the cippi of Monte Testaccio or of the Via Flaminia placed by Claudius in his IX Tribunicia potestas, in 49 AD, precisely where the city ended: auctis populi Romani finibus, pomerium ampliavit terminavitque, where an immediate relation was established between the operation of augere the fines and that of enlarging or ending the pomerium. In the same way, Vespasian and Titus remind us of this always at Testaccio: auctis p(opuli) R(omani) finibus pomerium ampliaverunt terminaveruntq(ue). It was precisely Vespasian with the lex de imperio who highlighted the power of the emperor uti ei fines pomerii proferre promovere, as it was licit to Claudius. After all, there is a connection between the space of the orbis and that of the urbs, which almost summarises it: Constantine in Naples is the liberator urbis terrarum (CIL X 6932); Constance II is Restitutor urbis Romae adque orb[is] et extinctor pestiferae tyrannidis of Magnentius. But the imperium sine fine in time and space promised by Jupiter to the Romans (His [Romanis] ego [Iuppiter] nec metas rerum nec tempora pono: imperium sine fine dedi», Verg., Aen. I 279), was not to have borders, if not those undefined in space. Cecilia Ricci in her volume Orbis in urbe has studied the migratory phenomena in Imperial Rome, portraying the capital as being cosmopolitan and the opposite to a world summarised in Rome, ἡ κυρία τοῦ κόσμου Ῥώμη at Puteoli, rich in relations, often capable of welcoming the other, of preserving multiple identities, by way of the spaces, the dwelling places, the exercising of professions, the social organisation, the language, the onomastics and the ritual practices. There is a record of this in Formae urbis antiquae, the marble maps of Rome between the Republic and Septimius Severus, dealt with in the volume by E. Rodríguez-Almeida in 2002, with the emphasis of Mussolini’s imperialism that is enlarged to the orbis, to the mare nostrum, an expression that would continue being hated also in the future “for its sense of ownership”, according to Franco Cassano, if we do not put the declination in the plural and contemporarily in various languages. With Severus the sublime templum Pacis welcomes the new forma urbis: the complex had hosted relics from the Hebrew war that had arrived from Jerusalem, such as the seven branched candelabrum in a sort of failed evocation to the god of the Jews; the Arch of Titus bears a representation of the scene of the triumphant pompa with the fercula accompanied by the relative tituli held up with long poles, with a clear didactic intent, as in the spectacles in the amphitheatres.

If the viewpoint is reversed from urbs to orbis Romanus or even to the whole world to the orbis terrarum or to the οίκουμένη and to the κόσμος several problems emerge that are even more complex and difficult, regarding wars and conflicts, but also continuity, schisms and contacts that allowed a number of things including overcoming nationalism and local identities, proceeding with integration, so as to arrive at what today we call globalisation, to quote the posthumous book by Marshall Mac Luhan, “the global village”.

In this framework, some aspects may really act as guides for us: the theme of the Latin epigraphy Barbaricum is only one of the means to define the routes by way of which we can now accept a rethink that is not banal, for example about the end of the Roman Empire, putting to one side the Illuministic theory of the Barbaric invasions.

The spatial elements of power seem essential to us, as they were precocious and introduced as early as in the very title of Regina inscriptionum, RGDA, quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom(ani) subiecit. This was a theme that was completely obliterated from the Greek title that can be read at Ancyra. The Latin expression is evidently propagandistic rhetoric. Yet the title already expresses admiration for a universal empire seen in a positive sense, such as that of Alexander the Great, which coincided with the known world, a model that re-emerges from time to time. Always in the RGDA see chapter 3, where Augustus exalts the wars waged toto in orbe terrarum, in Greek [κατὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλασσαν always referring to the Roman Empire: the first emperor boasts about himself in more detail in chapter 26: com[plu]ra oppida capta in Aethiopiam usque ad oppi/dum Nabata perventu[m] est cui proxima est Meroe in Arabiam usque / in fines Sabaeorum pro[ces]sit exercitus ad oppidum Mariba. Truly until the end of the world. After all, the propagandistic ideal model is not abandoned by the successors, not even Constantine in the second Rome, and we must state with some emotion, up to our days there lives on an imperial design that in some way still survives in Moscow, the third Rome.

There is also another aspect, that of the duration in time of the imperial power, which is naturally connected with space. Yet again, already with Augustus, who knew the assimilation of Dionysis and Hercules, in the framework of aeternitas, the infinite duration of the time of Fortuna, a virtue, that brought the prince closer to Jupiter.

In this moment of war in Europe, how can we not think of the Sea of Azov, of Lake Maeotis? Phanagoria on the eastern side of the Bosphorus, the land of the Cimmerians on the Taman peninsula, today in the Russian Federation: here in 7 BC the βασίλισσα Δύν[αμις φιλορώ]μαιος addresses Augustus Αὐτοκράτορα Καίσαρα θεοῦ υἱὸν Σεβαστὸν, calling him τὸν <π>άσης γῆς καὶ [πάσης] θαλάσσης ἄ[ρχ]οντα, as τὸν ἑαυτῆς σωτ[ῆρα καὶ εὐ]εργέτη[ν]. The latest excavations, published recently by Askold I. Ivantchik of Ausonius and Sergey R. Tokhtas’ev of the Russian Academy of Science have allowed us to understand in greater detail this queen of the promotion of the cult of Augustus associated with Apollo. With a backdrop of the Cimmerian Bosphorus, the Caucasus, the Roman Conquest, the occupation by Pompey of the Pontus, the agreements with August lord of the heavens, of the earth, of the cosmos, with Queen Δύναμις φιλορώμαιος, anticipated the translatio imperii from Rome to Constantinople and from Constantinople to Moscow, the third Rome, but taken as a whole they testify to a geographic dimension that is also cultural in the aggregation of the Euxine Sea to the Mare Nostrum.

It is at Myra in Lycia, that Augustus in the years before the death of Agrippa (18-12 BC) was invoked as ὁ εὐεργέτης καὶ σωτῆρ τοῦ σύμπαντος κόσμου (Θεὸς Σεβαστός, αὑτοκάτωρ γῆς καὶ θαλάσσης; Agrippa appears in an exceptional manner with the titles εὐεργητης καὶ σωτῆρ τοῦ ἔθνους). The title, even though not official, re-emerged a century later for Hadrian: Ὀλ̣υμπίωι, σω[τῆρι τοῦ] σ̣ύμπαντος κόσμου κα̣ὶ̣ [τῆς] π̣ατρίδ[ος, τῆς] π̣όλε[ως] Φα̣σηλιτῶν, Phaselis in Lycia 131 AD.

These are the natural premises for the extremely rare title of κοσμοκράτορες brought to the same region by Diocletian and the tetrarchs at the end of the 3rd century in the dedication made [ὑ]πὲρ ὑγεία[ς κα]ὶ νεί[κης τῶν κ]υρίων κοζμοκρατ[όρων {κοσμοκρατόρων} ἀνικ]ήτων da parte del δήμ[ος Καλ[λ]ατιανῶν, at Kallatis (Mangalia on the Black Sea in Dobruja) in Lower Scythia. After all in the east κοσμοκράτορες had already been attributed to Marcus Aurelius and to Lucius Verus in 164-166, at Ruwwafa, in pre-Islamic Arabia (east of Sharm El Sheik) in the inscription studied by J.T. Milik and G.WQ. Bowersock, placed ὑπὲρ αἰονίου διαμονῆς κρατήσεως τῶν ϑειτάτων κοσμοκρατόρων (with a translation in Nabatean, rendered by Milik: “Pour le salut des maîtres du monde entier”, M. Aurelius and L. Verus Armeniaci). The region directly connected with the Red Sea was inhabited by the Thamud of the Nabatean people became part of the province of Arabia under Vespasian. The efforts made by Trajan to extend the Empire are well known thanks to the aspects recently studied by Michael Alexander Speidel, Armenia et Mesopotamia in potestatem populi Romani redactae. The cosmoratic attribute is also assigned to Caracalla φιλοσάραπις on the 11th of March 216 at Alexandria, τὸν κοσμοκράτορα Μ(ᾶρχον) Αὐρ(ήλιον) Σεουῆρον Ἀντωνῖνον Germanico Massimo, τὸν φιλοσάραπιν, accompanied by Giulia Domna: it is a text that relates the prince with the cult of Serapis. In an urban opistographus epigraph the title of κοσμοκράτωρ originally borne by Zeus Serapis Elios, perhaps after the death of Caracalla in 217, was attributed to Mitra: εἷς Ζεὺς Σάραπις Ἥλιος κοσμοκράτωρ ἀνείκητος. Finally, Gordian III between 238-244 at Portus Ostia, in an inscription dedicated to the benefactor by the citizens of Gaza, Palestine τὸν θεοφιλέστατον κοσμοκράτορα: ἡ τῶν Γαζαίων ἱερὰ καὶ ἄσυλος καὶ αὐτόνομος, πιστὴ <καὶ> εὐσεβὴς, λαμπρὰ καὶ μεγάλη, ἐξ ἐνκ<ε>λ<ε>ύσεως τοῦ πατρίου θεοῦ.

Constantine’s time was a particular one: at Philadelphia in Lidia, (today Alaşehir) after 323 AD [τὸν γῆς καὶ θαλάσ]σης καὶ παντὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους δεσπότην. The concept became more precise with the successive emperors and developed in the 4th century, when there was an enormous increase in references to aeternitas, the duration in time that was added to the extension in space of Imperial power: in this way at Uchi Maius in an almost euphoric manner (even though paradoxically at a few decades from the evacuation of Dacia) Constantine was perpetuus semper Augustus, in an inscription dedicated [d]omino triumphi, libertatis et nostro, restitutori invictis laboribus suis privatorum et publicae salutis; at Thamugadi semper et ubique victor; or at Rome after the second triumph in the Campidoglio: restitutor humani generis propagatori imperii dicionisq(ue) Romanae, fundator etiam securitatis aeternae. However, Maxentius already boasted of the titles of invictus ac perpetuus semper Augustus (Reggio Calabria). As an example: omnia maximus victor ac triumfator semper et ubique victor (Hierapolis, Valentinian); a[uc]toritate praeci[pua] Romani status ac libertatis propagator semper et ubique victor (Gratian, Antioch of Pisidia); Honorius and Theodosius II: semper et ubique vincentes (Calama).

We will now put to one side the references to the duration in time of Imperial power and return to the spatial aspect. Inscriptions marked the landscape in necropolis, in towns, on the roads with milestones, in the territory, above all in the pertica of the colonies, by way of the termini, the cippi embedded in the ground, which are directly linked to the auspicia, to place within the spatial dimension peoples, praedia, vici, colonies, provinces, and even the Empire itself, in its uncertain borders, with an effort to anchor them to mountains, gorges, lakes, swamps, bogs, marshes, rivers, streams, fords, caves, springs, trees, valleys, rocks, hills, agricultural land, vegetable patches, vineyards, olive groves, orchards, untilled land; places inhabited by humans, goats, pigs, bullocks, sheep, horses etc. We know how land was registered, as in Numidia at Castellum Fabatianum, with the bestowal to the colonisers carried out by the council of the decurions in the era of Augustus, agros ex d(ecreto) d(ecurionum) coloneis adsignatos.

The term pertica is used specifically to indicate the ager adsignatus of some Triumviral colonies, such as Thugga, where we know of a defensor immunitatis perticae Carthaginiensis, which opens a window for us onto the highly complex world of the tributum soli and the fiscal advantages of the city of Carthage, that weighed on the stipendiarii settled in various ways in the territory, with the explicit testimony of Uchi Maius. The perticae of the colonies of Turris Libisonis and Tharros, to be seen instead as cadastral copies of the tabularium, are expressly cited in Sardinia in a lost epigraphy, known to Mommsen by way of archive documentation of the 16th c., which testifies to the attention and care given to the archiving of cadastral documents. The lex Hadriana de rudibus agris caused local effects that had a notable development in North Africa, in particular in the pertica of Augustus’ colony of Carthage. There is documentation of the relationship between procurators, colonisers, homini rustici, often victims of abuse by conductores and by violent behaviour on the part of the soldiers, as in saltus Burunitanum at Bou Salem in the first years of Commodus, in 182.

The term pertica also means the 10 foot long tool for the measuring of cadastral tracts and also the cadastral map with the limits of the centuriation closed with the arae that had been placed, e.g. by Gaius Gracchus, which on the ground can been seen by way of the border cippi, the termini placed by the provincial governors or by the praefecti iure dicundo substituting the IIviri of the colony, in a process that was continuously revised and updated involving disputes between different sides and uncertainties about individual rights. The discovery in 1949 of one of the cadastres of Orange points to the triple centuriation of the colony Firma Iulia Secundanorum Arausio, with an orientation aligned with the cardinal points which varied over the centuries in relation to the Rhone; according to Michel Christol’s interpretations, we may envisage an intervention by Augustus and then by Vespasian in 77 AD to indicate the dimension of the single centuria on the cadastral map.

Naturally this was a rather naïve way to reconstruct the concrete reality of the land, to codify it in an abstract way, even without the desired manipulation, also because in cadastral operations still today cartographers allow for the presence of a gap between representation and real distance, and all the limitations that have been clearly highlighted by Pascal Arnaud. From the new fragments of the cadastre it emerges that in any case tracts of land were left to the city of Arausio for which the payment of a vectigal was due; the proconsul was the official who gave instructions so that the dimensions of the single centurium were indicated on the cadastral map, with the aim of defining the vectigal: [formam agrorum prop]oni [iussit, adnotat]o in sin[gulis centuriis] annuo vectigali. And in this case the operation was carried out agente curam L. V[alerio Um]midio Basso, proconsul and not by initiative of the magistrates of the colony as in the aforementioned cases. The proconsul’s role was that of a mediator, alternatively the magistrate acted on the basis of the needs of the provincial funds? We doubt that the vectigalia went directly to the province and not into the funds of the colony. To the contrary, Lorenzo Gagliardi recently hypothesised that the officials of the colony were responsible only for levying taxes, that were then transferred from the town to the provincial governor, to the benefit of the aerarium. These are all themes that perhaps developed in Italy (one may think of the cadastre of Verona) in a different manner with respect to the provinces, as is testified to by the most recent interpretation of the gromatici, for example, that of Atella, after all there were significant differences from province to province. Carolina Cortés Bàrcena extended the reflection to the provinces in the extreme west between the 1st c. BC and the 1st c. AD, maintaining that the overlaying of the new spatial demarcations imposed by the Roman administration on the earlier territorial organisation modified not only the older landscape, but also the relationship the local populations had with the territory and space itself. José Cardim Ribeiro addressed the specific details of the epigraphy found in the westernmost areas, where land ends and the sea begins (aqui… onde a terra se acaba e o mar começa), on the Mons Sacer-Promontorium Magnum, Σελήνης ὄρος in the territory of the Municipium Civium Romanorum Felicitas Iulia Olisipo north of the source of the Tago, Cabo da Roca at Sintra in Portugal, the most western point of the European mainland, with the famous dedication Soli et Oceano placed in the era of Antoninus Pius by C. Iulius C.f. Quir. Celsus, a knight with a splendid cursus honorum. Other are in the same locality are dedicated Soli aeterno, Soli occiduo, Soli invicto, Oceano patri, Lunae, and, in Greek, Ηλίῳ Μήνῃ, to the sun and the moon.

Looking at our theme from a distance, today we know that pertica is a term that can mean different things, apart from the unit of measurement and the tool to measure ten feet: not only the land which is the subject of the limitatio but also the map of a limitatio (that is the forma): we may therefore speak of forma coloniae, but also of forma provinciae as in Dalmatia in the era of Tiberius, recalled in the 3rd c. secundum formam Dolabellianam; and also in the era of Hadrian, again in Dalmatia, the legatus worked at Corinium [s]ecundum formam Dolabellianam. But the edict terminatio of the legatus P. Cornelius Dolabella is referred to in the same locality iussu A(uli) Duceni Gemini leg(ati) Augusti pr(o) p[r(aetore)] in the era of Nero 63 and 68, for the borders inter Neditas et Corinienses, later defined as finis derectus mensuris actis.

To remain on aspects that are strictly geographical, the provincial borders are cited already by Augustus in the RGDA 26 : omnium prov[inciarum populi Romani] quibus finitimae fuerunt / gentes quae non p[arerent imperio nos]tro fines auxi (τοὺς ὃρουϛ ἐπεύξ[ησ]ασα). And further on at number 30, imperio populi Romani s[ubie]ci protulique fines Illyrici ad ripam fluminis / Danu(v)i citr[a] quod [D]a[cor]u[m tr]ansgressus exercitus meis ausp[iciis vict]us profliga/tusque [es]t. The termini, the cippi that marked these provincial borders on the ground, to date number about forty. But we must start off from the speech given by Claudius in the Senate in 48 AD, which we find in Tacitus XI 23-24 and in the Tabula Claudiana Lugdunensis that indicates the territory placed ultra fines provinciae Narbonensis. After all, the demarcations between provinces, such as those between Africa Vetus and Africa Nova, continued to be significant a century after the birth of Proconsular Africa and the union of the two old provinces ordered by Augustus: from the most recent studies carried out by Ali Chérif and Riadh Smari we know that, still in the Vespasian era in 73-74, the border passed between Tichilla (Testour) and Thignica (Aïn Tounga) perhaps following in part the course of the Siliana wadi, therefore Uchi Maius, Thignica, Thugga were certainly west of Fossa Regia. Today, we avail of about a dozen termini cippi from the Vespasian era concerning fines provinciae novae et veter(is) decreti qua Fossa Regia fuit; many unpublished examples were presented recently at the Byrsa of Carthage in the premises of the Biblioteca Moscati, on the eve of the meeting on the “arpentage” de Didon.

As regards the rest of the Empire, we may cite examples of milestones on the [via] a colonia Salonitana ad f]in[es] provinciae Illyrici in Dalmatia with a milestone by Tiberius in 16-17 AD, with the intervention of the vexillarii of the VII and XI legions. Again in Africa, milestones feature several times on the roads that connected the capital with the provincial border, such as the via a Karthagine usque ad fines Numidiae provinciae longa incuria corruptam adque dilap[sa], which we know of in ten examples in the last years of Maximinus Thrax, coming from different locations, in some cases from across the old Fossa Regia. In various areas we also know of the borders of all the Empire, such as those defined by Septimius Severus in his third Potestas tribunicia and by the procurator Pacatianus between the far eastern province of Osrhoene and the kingdom om Abgar. Amongst the most well known termini are those placed in Britannia by Hadrian for his Wall, such as those at Jarrow, close to Edinburgh, dated to 122-126.

The border of Thrace was fixed in the 1st c. AD, for example at Hadarca, Nikolaevka in Moesia inferior; or at Varna – Odessus in 45-100 AD: F(ines) terr(ae) Thrac(iae), defined in relation to the lands of Odessa on the Black Sea in the era of Commodus. That there was necessity for praesidia ob tutelam provin(ciae) Thraciae and in the intervention of the Imperial legatus in order to realise burgos et praesidium as early as 155 under Antoninus Pius is certain thanks to AE 2017, 1264, that testifies to fines col(oniae) Fl(aviae Deult(ensium). At Serdica and per fines [civitatis Tra]ianensium Antoninus Pius in 152 laid out praesidia et burgos ob tutelam provinci(ae) Thraciae: more precisely at Serdica 4 praesidia, 12 burgi, 109 phruri. Curante C(aio) Gallonio Frontone Q(uinto) Marcio Turbone leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore).

Inscriptions tell us of the borders between towns, such as Mustis, where Azedine Beschaouch maintains that the honorary arch was an “arc-frontière” that defined to the west precisely the territory of the colony of Carthage: in fact here, thanks to numerous texts, we know of the termini of the definitio finium in the era of Antoninus Pius between 138 and 161 for the territory of Mustis, determinatio facta publica Mustitanorum.

The same applies to the borders within the provinces, how the variations of the judiciary conditions of the lands confiscated from the Musulamii after Tacfarinas’ war in 24 AD, partially returned to the shepherds in the Trajan era by the legatus L. Munatius Gallus, simply by moving again the termini or better the metae. As regards the Musulamii we know of a terminus of three distinct territories, that met in a trifinium placed in 116 by the legatus L. Acilius Strabo Clodius Nummus, the Musulamii, the inhabitants of Ammaedara and the imperial latifundium: after all, Frontinus spcificies: De positione terminorum controversia est inter duos pluresve vicinos: inter duos, an rigore sit ceterorum sive ratione; si inter plures, trifinium faciant an quadrifinium.

After all, the Musulamii bordered with the colony of Roman citizens called Madauros close to the terminus placed by the legatus L. Minucius Natalis and with land belonging to a private individual, Valeria Atticilla; the border stone was placed by the same legatus of Trajan; another case is in Bosnia inter Sapuates e[t La]matinos. As a mere example we may cite the Suburbures in the borders defined ex auctoritate by Trajan in the Chott El Beida in Numida with the legatus T. Sanius Barbarus : fines adsignti gen[ti] Suburburum. Or ex indulgentia by Hadrian, for the fines adsignati genti Numidarum ad Equizetum by the procurator of Mauretania Caesariensis C. Petronius Celer in 137. The same procurator in the same year, always in Mauretania records the fact that Hadrian had authorised the placing of the termini i[n]ter Regienses et saltum Cu[–]. At Igilgili (Mauretania Caesariensis) we know of the Imperial intervention of 128, with the confiscation of the lands left by the Zimizes to the benefit of the city of Igilgili, with termini placed ut sciant Zimizes non plus in usum se haber(e). How can we forget the reflections of Lidio Gasperini on the border between the Roman municipality of Olbia and the Balari of Logudoro in Sardinia in the first part of the Julio-Claudian era? Balari // Finem / poni iussit / praef(ectus) pr[ov(inciae)] / pas(sus) DLIIII. In Cilicia Campestris at Mopsuestia 40 km from the mouth of the river Pyramus at the end of the 1st c. we know of the activity of the legatus Asprenas, who was occupied with placing in space, terminare, the fines inter Mopseotas et Aegenses, therefore between the territory of the adjacent cities, Mopsuestia and Aegaeae. In Germania superior we may think of the Teutons cited in the terminus of Miltenberg. No matter how much the authorities attempted to establish the borders, we are certain that there were continuous re-adjustments following usurpation, illegal occupation and sentences, in any case, new situations that profoundly changed the geography.

It is not possible on this occasion to deal with the theme of the limes of the Empire with regard to the Barbaricum, a periphery that became central according to the view of Marco Valenti for Archeologia Barbarica: it is sufficient to say that the theme of the decline and fall of the Empire with respect to the world order is now discussed in favour of new equilibriums in the Mediterranean ecosystems, and the relations this and that side of the barrier, as the limes has been considered up to now, were continuous and intense, and a wealth of Latin epigraphic evidence comes from the Barbaricum, at least a thousand in Clauss Slaby, most of a commercial nature. This is not to say that the attention paid to indicating the extremities of the Empire waned over the centuries: at the start of the 5th c. AD Arcadius, starting from the second Rome is said to have stated “We have placed termini at Constantinople mostly with signs and symbols. In a ditch we built them with cement and sand, and placed charcoal below. In the same overseas provinces we also placed stone termini, and on the same wrote the names of the fundi, so that one may research their dimensions as the authors established in Book XII, using the types of letters that are valid the world over”, therefore both in the Latin world and the Greek world.

If we leave the Empire, we must first of all highlight how numerous the finds from the classical era are, for us inscriptions, that have been transferred to museums very far away, well beyond the ancient world, such as MASP, the Museum of Art of São Paulo, in Brazil, or placed in public and private collections; if instead we speak of veritable finds, we can start off from the inscribed instrumentum spread the worlds over, for example as far away as the distant Mathura in central India. Epigraphy that is found in very distant areas testifies to the arrival of Greek and Roman culture in these localities. Apropos of this, I will now deal just with some inscriptions from Azerbaijan, such as the dedication to Domitian by a centurion from the legio XII Fulminata at Qobustan Qorogu on the western bank of the Caspian Sea. There is also the much discussed case of the Greek and Latin rock inscriptions in the caves of Kara Kamer in Uzbekistan on the Silk Road beyond the Caspian Sea recently studied by Yulia Ustinova of the Ben Gurion University, who even thought of a Mitraeum of the legio XV Apollinaris. Epigraphy, and not only, sometimes risks bordering on the romanticized myth, due to anxiety, irrational efforts to try to find what one is looking for, e.g. the Latin texts in Central Asia, as was rightly observed by David Baund, following the instructions about the necessity to relaunch the ancient Chinese “Silk Road”, according to a blueprint traced out by President Xi Jinping.

Corridors of penetration into the Empire are known also in Britannia under the control of the Astures and the Mauri, Germania and in Africa as in the gorge of El Kantara – Calceus Herculis in Algeria under Settimius Severus, with its 65 inscriptions, some dedicated by the numerus of the Severian Palmyrenes to the god Malagbel, the god of travel in the east, which appeared also at Castellum Dimmidi, with its 78 inscriptions that testify to the vitality of a fortress that controlled the caravan route that crossed the Fossatum Africae, a frontier that faced the Sahara, but that was not closed, but rather porous, as is testified to by the rich customs records recently studied also in relation to other geographical situations; thousands of immigrants were filtered towards the urban slave markets.

In Numidia we know that Gordian III in his fifth year of Tribunicia [summa ae]quitata{e} s[ua] provi[nciae et gentium fines direx]it per T(itum) Iulium Antioc[um leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)], at Dusen. After all, we know of the fines, the consecrated spaces, of cities and temples, such as in the temple of Augustus of Narbo Martius in the lex flamonii perpetui. There were then the territories that were disputed amongst local populations and immigrants, such as the fines that were clearly marked on the cadastral maps conserved in the tabularium provinciae, improperly kept by the local Galillenses and instead assigned for centuries to the Patulcenses of Campania in the sentence by the proconsul L. Helvius Agrippa, registered in bronze on the Esterzili sheet in Sardinia in the era of Otho.

There has recently been a UNESCO candidature for the limes in Dacia and on the Eastern Danube, in Romania at Cetatea Beroe – Ostrov for example, or in Dinogetia – Garvan in Dobrugia, in Bulgaria at Durostorum-Silistra or at Dimum-Belene, in Serbia at Cuppae-Golubac or at Diana-Davidoovic) and in Croazia, at Pogan or at Dragojlov Brijeng: the tropaeum Traiani of Adamclissi in Scythia Minor represents the Imperial policies of Trajan in 109 AD in a three-dimensional manner. An exemplary case of cultural exchange beyond the limes is represented by the transfer ordered by Diocletian of the Carpi from the Barbaricum in Pannonia: leading on some decades later, Ammianus Marcellinus (Storie, XXVIII 1,7) narrates of a person belonging to this people who was able to interpret the flight and song of the birds, the augurales alites and the oscines, the prophetic birds, and precisely thanks to these traditional ornithomantic skills was able to predict a future full of success for the son Maximinus, but at the end death by execution. We know a lot about this Maximinus, who had been only very recently romanised, born in Sopianae a town in Valeria (today Pécs in Hungary), who under Valentinian and Valens governed Corsica and Sardinia with the title of praeses, arriving at the prefecture of the praetorium of Gaul in 371.