Attilio Mastino

I Canti Perduti di Sebastiano Satta, a cura di Annico Pau, Delfino editore

Nuoro, 26 giugno 2017

Prosegue oggi la stagione felice della Nuoro letteraria: questo volume sui Canti Perduti di Sebastiano Satta lascia senza fiato, è come una scoperta ma anche un dono alla Sardegna e alla città di Nuoro: non è la prima volta che opere del poeta nuorese scomparso nel 1914 riemergono prodigiosamente dal passato, come I canti del salto e della tanca pubblicati solo dieci anni dopo la morte o i Canti della Culla recuperati dalla bara della piccola Raimonda dopo che erano trascorsi 17 anni da quando il poeta li aveva condannati all’oblio, sconvolto per la morte della bimba Biblina a pochi mesi di vita. Il 18 luglio 1907, nel “giorno del gran pianto” Satta aveva rinnegato la sua opera: da qui la sventura della paralisi che lo avrebbe costretto a chiudersi nella sua Nuoro, vivo per miracolo ma ormai senza voce. Per non parlare di tanti altri componimenti riemersi negli anni successivi, sui giornali quotidiani o perfino sulla stampa in Continente.

Prosegue oggi la stagione felice della Nuoro letteraria: questo volume sui Canti Perduti di Sebastiano Satta lascia senza fiato, è come una scoperta ma anche un dono alla Sardegna e alla città di Nuoro: non è la prima volta che opere del poeta nuorese scomparso nel 1914 riemergono prodigiosamente dal passato, come I canti del salto e della tanca pubblicati solo dieci anni dopo la morte o i Canti della Culla recuperati dalla bara della piccola Raimonda dopo che erano trascorsi 17 anni da quando il poeta li aveva condannati all’oblio, sconvolto per la morte della bimba Biblina a pochi mesi di vita. Il 18 luglio 1907, nel “giorno del gran pianto” Satta aveva rinnegato la sua opera: da qui la sventura della paralisi che lo avrebbe costretto a chiudersi nella sua Nuoro, vivo per miracolo ma ormai senza voce. Per non parlare di tanti altri componimenti riemersi negli anni successivi, sui giornali quotidiani o perfino sulla stampa in Continente.

Manlio Brigaglia sostiene che questo libro è il resoconto di una scoperta, ancora più emozionante perché questi frammenti, sonetti, elegie, esercitazioni, riemergono dall’archivio della famiglia Cucca di Nuoro, e più precisamente dalla dimenticata eredità del sorprendente poeta sardo-arabo Francesco Cucca, un intellettuale “caro a tutti i nuoresi per le sue avventure nordafricane che ne fecero poco meno che un nomade berbero”, recentemente studiato da Dino Manca e in un’opera inedita di Gavino Pau: Cucca era 15 anni più giovane di Bustianu; sappiamo che fu lui, l’autore delle Veglie beduine e delle Galoppate nell’Islam, impegnato anticolonialista, il vero editore dei Canti Barbaricini, usciti a Roma grazie all’impegno del fratello Giuseppino Satta, due anni dopo la paralisi che aveva colpito il maestro, per raccontare “della terra che si distende da Montespada a Montalbo, dalle rupi di Coràsi fino al mare”.

Attraverso il prof. Salvatore Cucca, nipote di Francesco, che aveva seguito l’edizione Mondadori del 1955 e aveva dedicato la sua tesi di laurea alla produzione letteraria dello zio Cucca e di Bustianu, attraverso l’opera di Simone Seddone, ci perviene questo quaderno incompleto fatto di manoscritti e ritagli, 103 diapositive datate da il 1900 e il 1911, che Annico Pau e Alessandro Esposito Pinna hanno potuto studiare avvalendosi dell’aiuto del personale della Sezione Sarda del Consorzio Bibliotecario Sebastiano Satta di Nuoro. Una vera stratificazione di memorie, di spunti, di pensieri, una matassa tutta da sciogliere, sulla quale certamente i filologi vorranno tornare riesaminando un manoscritto davvero complesso, arricchito da bozzetti che forse raffigurano i volti di militari o testimoni ai processi che si svolgevano a Nuoro nel tribunale collocato accanto al Duomo; e poi firme autografe, appunti sparsi, brevi fulminanti notazioni, squarci di un mondo che immaginavamo perduto. Ma intanto, guardando questi ritagli, come non pensare a Giuseppe Ungaretti o a Eugenio Montale che scrivevano testi dappertutto, memorie e versi sui biglietti del tram, sui cartoncini da visita, su inviti, su foglietti di carta per cogliere un’ispirazione, un sentimento, un’emozione ?

Del resto rimane sullo fondo nel ragionamento che fanno i curatori il tema dell’autenticità di queste piccole opere, che conservano traccia delle diverse mani che si sono succedute, in particolare quella sinistra di Sebastiano Satta ammalato con le lettere deformate, quella degli amici o della moglie Clorinda Pattusi, o quella, riconoscibilissima dopo lo studio di Dino Manca con la preziosa “relazione tecnica motivata”, del poeta Francesco Cucca: quest’ultimo era nato a Nuoro nel 1882, servo pastore, garzone di cantina, minatore. Poi imprenditore in Tunisia, Algeria e Marocco, soprattutto poeta, con nel cuore la Nuoro di Sebastiano Satta anche quando osserva un mondo lontanissimo e inizialmente incomprensibile quale quello berbero: “Mi ricorda quell’arabo grigiastro / randagio per le balze, nella sera, / voi, pastor di Barbagia, alla bufera, / dentro i manti d’orbace, col vincastro. Eppure – osserva acutamente Brigaglia – Cucca era espressione di quella paesanità – non paesana di molti intellettuali nuoresi di questo periodo, intellettuali che pure sono immersi in un mondo di iscopiles dove vivono una turbolenta eppure aristocratica bohème”.

In questo volume Sebastiano Satta si conferma – sono parole di Alessandro Esposito – “patriota repubblicano e democratico, anticlericale e idealista, di un socialismo umanitario e pacifista”; soprattutto emerge il forte sentimento che lo anima di una sardità profonda e senza compromessi, che emoziona l’autore e il suo lettore, ma anche sorprende per il carattere un poco barbarico e talora crudele.

Capirete che il mio intervento deve concentrarsi solo su alcuni aspetti di questo volume che rappresenta una primizia e insieme un punto di partenza per altri studi, a breve tempo di distanza dal centenario dalla morte di Sebastiano Satta avvenuta il 29 novembre 1914, a 47 anni d’età: tre anni fa Annico Pau aveva scritto al sindaco di Sassari Nicola Sanna per ricordare la laurea in Giurisprudenza conseguita da Sebastiano Satta a Sassari nel 1894, la sua attività di giornalista per “L’Isola”, il suo impegno come socialista e promotore di un vero e proprio cenacolo artistico. Ne aveva richiamato il contributo come letterato, giornalista e animatore di convivi culturali, in quella città che un mio prozio sardista, il deputato nuorese Pietro Mastino definì “la sua patria seconda: Sassari”.

Nell’archivio storico dell’Università a Palazzo Segni ho ritrovato in questi giorni il fascicolo di Sebastiano Satta nato a Nuoro il 19 maggio 1867 dall’avv. Antonio Satta fu Sebastiano e da Raimonda Guingui fu Vincenzo nel quartiere di Sa Purissima, curriculum che inizia con la licenza liceale conseguita (alla fine del periodo di servizio militare) all’Azuni il 18 luglio 1888; tra i voti spicca un modesto sei in italiano scritto e un otto in italiano orale, voti attribuitigli da quel poeta livornese Giovanni Marradi, rappresentante della Scapigliatura, che lo aveva iniziato alle idee garibaldine e alla conoscenza dell’opera di Giosué Carducci, il poeta amato che il giovane aveva timidamente osservato e perfino pedinato durante il servizio militare a Bologna (una traccia rimane tra gli inediti nel poemetto La Garisenda, sulla celebre torre medioevale e nel sonetto Sàvena, dedicato al fiume d’argento che scorre a Sud di Bologna). Proprio Marradi su La Nuova Sardegna del 29 marzo 1910 avrebbe espresso pubblicamente il suo plauso per i Canti barbaricini.

Il giovane Satta risiedeva a Sassari nel Vicolo Quartiere Vecchio presso la Signora Rosalia Cossu poco sotto via Università (negli anni successivi la padrona di casa si sarebbe trasferita in Turritana 6 e poi in Via Mannu 19); egli però già un anno prima si era iscritto alla Facoltà di Farmacia, abbandonata dopo il diploma: non è stato fin qui osservato che il poeta nuorese ricalcò pari pari la carriera di Antonio Catta, il fondatore del Socialismo in Sardegna; farmacista anch’egli, ma deciso ad abbandonare una professione considerata degradante. Come Catta, anche Satta passò a Giurisprudenza, dedicandosi attivamente alla goliardia e alla vita zingaresca e organizzando un vero e proprio convivio artistico che si riuniva in via Munizione vecchia; per Vincenzo Soro si caratterizzò per essere un “perfettissimo goliardo, scapigliato e romantico, irredentista e repubblicano, non senza qualche patinatura umanitaria e anticlericale”.

A Sassari aveva seguito senza un grande profitto i corsi di Diritto romano con Salvatore Virdis Prosperi (18/30), un esame superato con qualche acrobazia notturna, se era arrivato a farsi chiudere nell’aula degli esami, superando con difficoltà l’ostilità di un docente odiato e dileggiato, descritto in un epigramma fulminante: quel Magister Virdis Prosperi qui numquam viridis nec prosperus fuit; così come sempre con 18 trentesimi superò Economia Politica con Giovanni Pinna Ferrà; e poi Storia del diritto italiano e Diritto internazionale con Gaetano Mariotti, Diritto civile con Antonio Piras, Diritto e grazia penale con Giovanni Maria Pisano Marras, Procedura ordinaria giudiziaria con Giovanni Dettori, e ancora Pasquale De Murtas, Antonio Manunta, Carmine Soro Delitala (filosofia del diritto), Scienza delle finanze con Gerolamo Pitzolo, Istituzioni di diritto romano con Giovanni Maria Devilla. I corsi liberi di Scienza della politica, di Contabilità di Stato (entrambi con Carmine Soro Delitala), di Storia delle droghe. Sostenne in totale 18 esami presso la Facoltà di Giurisprudenza, fino alla laurea conseguita il 21 luglio 1894 con una tesi su Gli eserciti e gli armamenti stanziali nel rapporto economico e morale, con all’inizio una bella citazione dell’Iliade contro la guerra scatenata dall’eversor di città, Marte omicida, V, 588: “odiosissimo tu mi sei sopra tutti i numi dell’Olimpo, perché solo ti diletti di risse e di battaglie”).

Aveva appena terminato il servizio militare. Per Antonello Mattone che ha ricostruito con un’incredibile documentazione la storia della Facoltà di Giurisprudenza proprio in queste settimane Satta portò avanti “un corso di studi sostanzialmente irregolare, compensato però da un profondo radicamento nella vita culturale e politica sassarese… Questo giovane bohémien allego, spensierato, dal cappello a larghe falde [proprio come il socialista Antonio Catta] e dalla cravatta a fiocco, preferiva frequentare le bettole popolari (i cosiddetti “milesi”) piuttosto che i caffè eleganti della borghesia; collaborava non soltanto ai giornali progressisti ma scriveva volentieri sui fogli goliardici, a cui affidava spesso versi beffardi e scanzonati”, come quelli dedicati su “Il Burchiello, organo degli studenti universitari” ai suoi infelici creditori come quell’Angelo Tomé, proprietario di una celebre sartoria. Del resto “Nuoro mi fé / disfecemi Luisiccu / e Nuoro mi rifé”.

Negli anni successivi il legame con l’Università di Sassari non si sarebbe interrotto, come testimoniano gli articoli su “L’Isola” di Gastone Chiesi (1893-4) e poi su La Nuova Sardegna: si ricorda la sua partecipazione ancora studente come oratore ufficiale al Politeama al grande Comizio presieduto da Filippo Garavetti contro la soppressione dell’Università prevista dal Ministro Ferdinando Martini (La Nuova Sardegna del 23 gennaio 1893). Da qui l’inno “Discorso in difesa dell’Università di Sassari” pubblicato su La Nuova Sardegna nel 1895 e il “Saluto ai goliardi di Sardegna”, ancora su “La Nuova” del I marzo 1901 per il Congresso universitario svoltosi a Nuoro; i goliardi chiedevano il pareggiamento delle due università sarde, un tema ancora attuale quattro anni dopo nel polemico memoriale Pro Atheneo Sassarese, indirizzato al Ministro Leonardo Bianchi, apparentemente ispirato dal poeta nuorese, alla vigilia del matrimonio con la nuorese Clorinda Pattusi: l’Inno, che esaltava il vino ambrosio della sua giovinezza, fu poi pubblicato sui Canti Barbaricini e nei Canti curati da Giovanni Pirodda per Ilisso nel 1996. I goliardi si trattennero tre giorni a Nuoro e deposero una corona d’alloro davanti alla lapide dedicata a Giorgio Asproni dalla Società operaia. La vicenda ricorda da vicino Unu saludu a Nuoro del poeta Giovanni Nurchi scritto nell’aprile 1903 in occasione della prima riunione turistica Sarda, alla quale parteciparono tanti giovani ciclisti sicuramente interessati alla poesia di Satta, ai piedi di quell’Ortobene ue musas ed abbas de Ippocrene / generant melodia tra sas venas. Ma gli studenti erano interessati soprattutto alle ragazze nuoresi: sas feminas sun ladras in Nuòro / ca cun s’oju nos furant mente e coro. E l’Ippocrene è la sorgente sul Monte Elicona, scaturita nel punto dove Pegaso, il cavallo alato, aveva colpito con uno zoccolo la roccia. Intorno a questa fonte si riunivano le Muse per cantare e danzare.

L’opera di Satta è altrettanto infarcita di miti classici, partendo dall’Odissea di Omero: l’arrivo dei giovani dalle balde fronti (accompagnati dai falchi e dalle aquile del Gennargentu) si colloca in un quadro paesaggistico tipico, l’arco del Golfo d’Orosei illuminato dal sole di gioventù: vedi ? a te giungono dal golfo ondisono / curvo sul lucido mar come arco di luna… dai bei lidi che videro la vela infaticabile / di Ulisse, volta alle isole della Fortuna. Nuoro, la patria amata deve ormai deporre la crocea benda che avvolseti / al capo il torbido giorno di rabide ire.

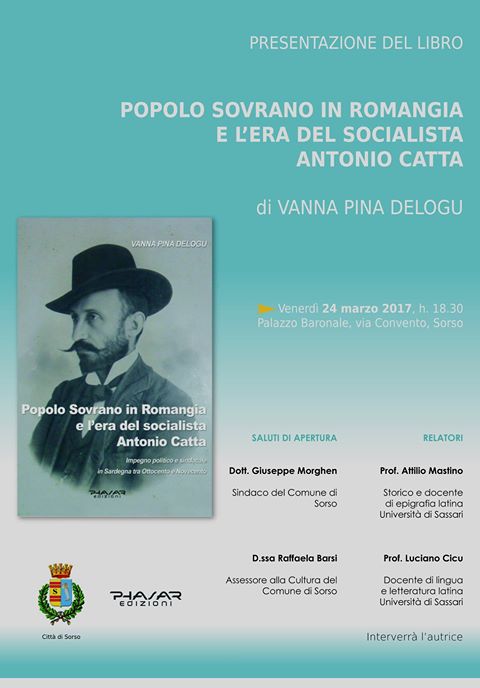

Il poeta nuorese appare ispirato dalle idee mazziniane dei progressisti sassaresi guidati dal sindaco Satta Branca (il dittatore-tirannello odiato dai nuovi socialisti), Enrico Berlinguer, Filippo Garavetti. Non è stato fin qui però osservato il rapporto continuo, amichevole e profondo con il fondatore del socialismo in Sardegna, proprio quell’Antonio Catta di Sennori sul quale è stato recentemente pubblicato il volume di Vanna Pina Delogu. Ho studiato in parallelo lo sviluppo della carriera di Catta, nato dieci anni prima di Satta, iscrittosi a Farmacia nel 1882 (Satta nel 1887), diplomatosi all’Azuni nel 1893 (Satta 5 anni prima), studente di giurisprudenza tra il 93 e il 97 (Satta tra l’88 e il 94), laureatosi nel 97 con una tesi sulla proprietà privata (Satta nel 94), morti entrambi nel 1914 rispettivamente a 57 e a 47 anni, sepolti con funerale civile, le bare avvolte da bandiere rosse, senza preti, senza litanie. Catta fu a Sorso il primo sindaco socialista in Italia deposto dal Generale Luigi Pelloux nel 1898 “per aver demeritato del suo ufficio per la continua propaganda che egli fa nel suo comune e nei centri più importanti della provincia di Sassari”.

La sua straordinaria amicizia con il deputato repubblicano e anticlericale Felice Cavallotti, si sviluppò soprattutto durante i due viaggi compiuti in Sardegna nel 1891 e nel 1896 dal fondatore della Lega della democrazia ispirata a Garibaldi: il deputato raggiunse Sassari e Dorgali, su invito rispettivamente proprio di Antonio Catta e di Giuseppe Pinna. Due dei 10 discorsi pubblicati nel 1896 per condannare la corruzione e la politica coloniale del governo Crispi furono pronunciati a Sorso davanti ad una folla entusiasta. Catta è noto soprattutto per esser stato il fondatore dell’associazione operaia e contadina “Il popolo sovrano” nel 1889 (solo tre anni dopo sarebbe nato a Genova il Partito dei lavoratori e quattro anni dopo a Reggio Emilia nel 1893 il Partito Socialista dei lavoratori italiani). Infine il rapporto di Catta intenso, amichevole e addirittura appassionato con i barcaioli di Carloforte diretti dal medico Giuseppe Cavallera, che avevano subito più volte l’affronto del carcere, per le proteste del mondo minerario perennemente sfruttato e in difficoltà. I lavoratori del mare lo attendono con trepidazione, lo ascoltano con entusiasmo, lo applaudono con viva simpatia e affetto, lo coinvolgono nelle loro lotte sociali. Il nome della madre di Cavallera arrestato nel 1900 per aver organizzato uno sciopero a Carloforte (Maria Antonia Bianco) compare sulla dedica della poesia La madre sui Canti Barbaricini; negli stessi giorni i battellieri sono esaltati nell’ode sul bandito Luvicu.

Entrambi – Catta e Satta – vissuti negli anni che segnano anche l’ascesa travolgente degli operai, dei contadini, dei conciatori, dei minatori, dei pastori in Sardegna, guidati dai loro giovani e vigorosi leaders ben prima della Rivoluzione d’Ottobre e della prima guerra mondiale: e ciò in una dimensione che davvero va oltre i localismi, che si estende all’intera Sardegna e che assume in tante occasioni un orizzonte nazionale e internazionale. In mezzo a difficoltà di ogni tipo, collegamenti antiquati, pericoli, maldicenze, forse anche qualche tradimento e infedeltà. Sulla rivista anarchica “La Via” pubblicata a Nuoro, Elettrio Corda aveva scovato la notizia dell’incontro di Catta con Satta appena uscito dall’ospedale romano nel 1908: “Sebastiano Satta, reduce da Roma, fu incontrato venerdì mattina a Chilivani dal compagno [Antonio] Catta, che subito ci telegrafò la bella notizia di questo voto di popolo per la salute d’un figlio così fortunatamente avveratasi”. Catta non dimenticava il discorso pronunciato da Satta il 22 settembre 1891 per ricordare la figura del repubblicano radicale Giorgio Asproni, con molti riferimenti agli ideale di Carlo Marx. Oppure quello per commemorare Giuseppe Mazzini.

Al fianco del poeta c’era ormai l’allievo amato Francesco Cucca, tornato dalla Tunisia per assisterlo e procedere a raccogliere i versi che rischiavano di andare perduti per sempre: dalla corrispondenza tra Cucca e Attilio Deffenu emerge il dolore dell’amico per la malattia del poeta, lo sconforto, la partecipazione affettuosa, la voglia di ricostruire attraverso l’Arte il filo di una vicenda che è insieme letteraria ed umana. Anche Pietro Mastino prometteva in quei giorni di scrivere un inno alla parola, se il malato fosse guarito davvero. Possiamo del resto seguire l’interesse di Grazia Deledda per il poeta e per quella Nuoro che definiva “il paese più colto e battagliero dell’isola”. Città a mio avviso incompresa del tutto dall’ipercritico Camillo Bellieni, che giudicava l’espressione “Atene Sarda” (senza comprenderla davvero) un vero e proprio “ciarpame da rigattiere” .

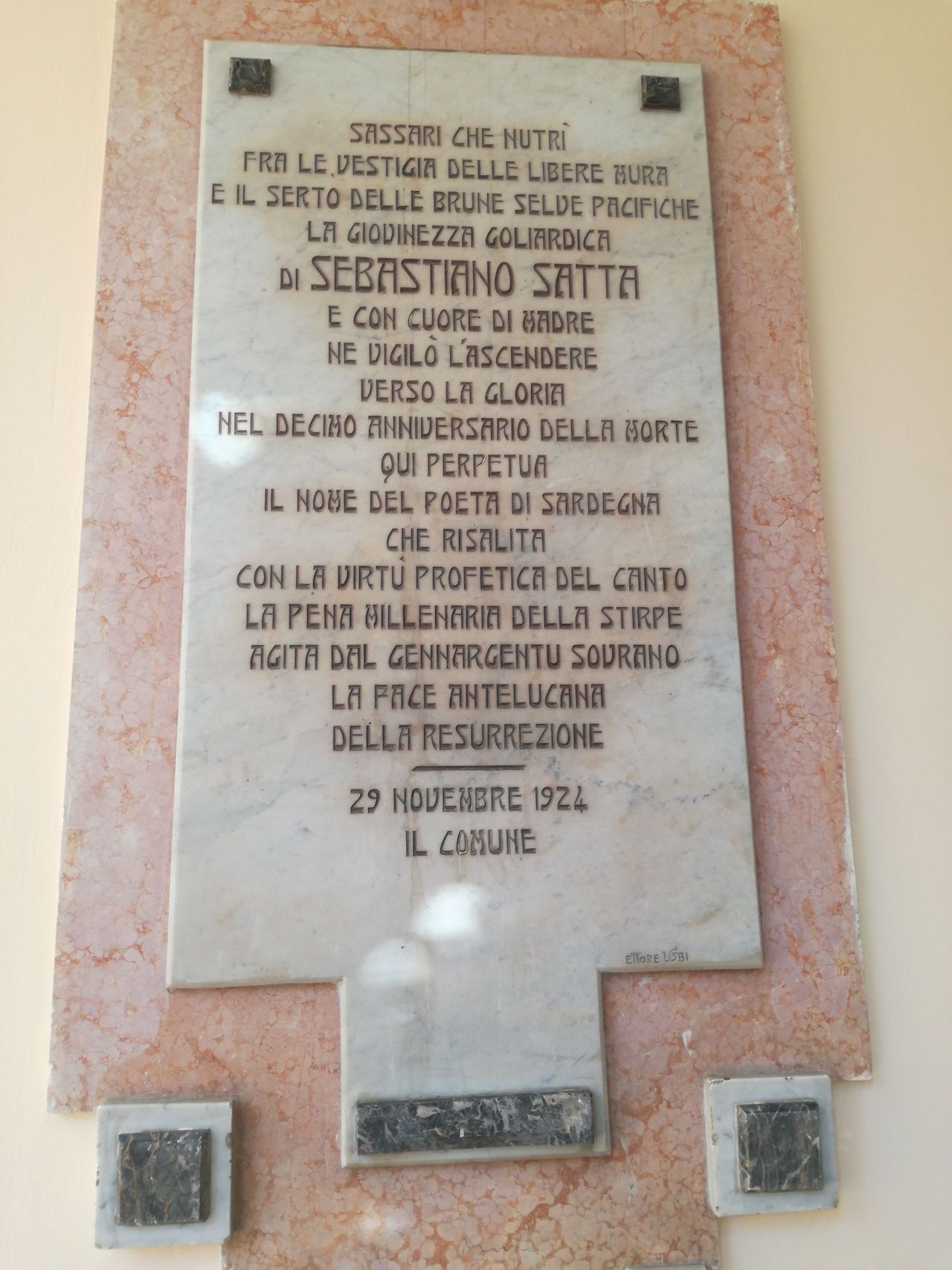

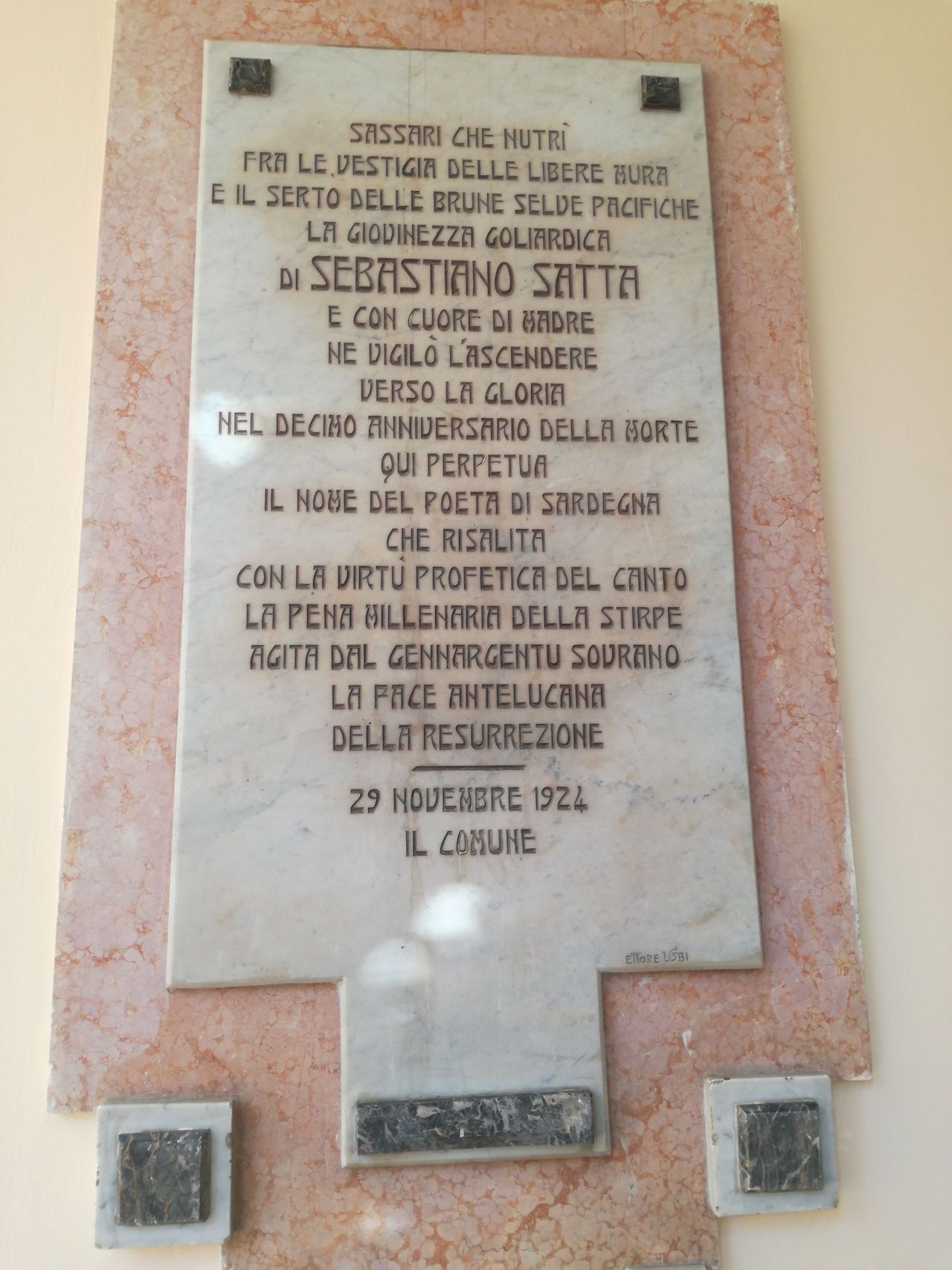

Fu il direttore della Biblioteca Universitaria di Sassari Giuseppe Zapparoli a ricevere con emozione già a dicembre 1914 il lascito di 42 manoscritti alcuni con figure, 4 fotografie e 3 opuscoli. I canti del salto e della tanca sarebbero stati pubblicati solo nel 1924: proprio all’esterno della Biblioteca Universitaria al primo piano del Palazzo dell’Ateneo, rimane l’epigrafe fatta incidere nello stesso anno, il 29 novembre, dal Comune di Sassari: Sassari che nutrì / fra le vestigia delle libere mura / e il serto delle brune selve pacifiche / la giovinezza goliardica di Sebastiano Satta / e con cuore di madre ne vigilò l’ascendere / verso la gloria / nel decimo anniversario della morte / qui perpetua / il nome del poeta di Sardegna / che risalita con la virtù profetica del canto / la pena millenaria della stirpe / agita dal Gennargentu sovrano / la pace antelucana / della resurrezione.

Come non pensare al nome dato a Vindice nato il 17 luglio 1908 ? E come non pensare proprio al tema ricorrente della risurrezione, sintetizzata in quello che Deffenu, interpretando Satta, definiva il “grottesco monumento che i preti di Nuoro hanno innalzato tra gli incanti selvaggi del Monte” Ortobene, un giudizio che Satta faceva proprio nella lettera all’amico poeta sassarese Salvator Ruju-Agniru Canu, che avrebbe voluto intestare una via di Nuoro alla moglie di Vincenzo Jerace: “noi sardi ci siamo già prestati troppo a far da piedestallo ai redentori e ai martiri e ai lusingatori”. L’amarezza del poeta oggi ci appare davvero ingiusta, anche perché basta leggere l’ode saffica rimata Notte in Villaggio, pubblicata tra gli inediti in questo volume, per rendersi conto che Bustianu ha nel cuore ideali di pace e lavoro e sostiene che da qui deve passare la Rinascita della Sardegna, l’alba segnata dal ritorno al lavoro, al monte, ai campi, al seminato, ai bei filari.

Sebastiano Satta – che per Alessandro Esposito “fu l’unico poeta nostro che abbia saputo parlare della Sardegna con una lingua nazionale”, fu anche un appassionato cultore della lingua sarda, come in alcune poesie, fra le quali resta molto cara ai nuoresi Su battizu eseguita in canto dal Coro di Nuoro; ma è stato già osservato che la produzione scritta in limba, anche se facilmente reperibile solo che lo si volesse, purtroppo è stata fin qui un po’ ignorata.

Satta amava la Barbagia e non nascondeva di nutrire sentimenti di simpatia e rispetto per la folta schiera di banditi che, per sfuggire alla cattura, si davano alla macchia, “belli, feroci, prodi”, come lo “splendido” bandito Francesco Derosas. Secondo il poeta nuorese, i banditi altro non erano che degli uomini divenuti simili ad animali randagi, che manifestavano con le loro gesta fuorilegge una barbarica ribellione a un ordine sociale ingiusto e inaccettabile. La poesia sattiana mette dunque in luce tutta la tragedia della Sardegna, immortalata come: <<madre in bende nere che sta grande e fiera in un pensier di morte>>. Ma tutto appare in realtà forzato e come dimenticare i versi sulle scale dell’Istituto Magistrale frequentato da mia madre e da Massimo Pittau ai tempi del bandito Antonio Pintori, trascinato in catene dalla rotonda al tribunale prima della fucilazione come è raccontata nel libro di Salvatore Mannironi: Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti / Tu lo dovrai, Sardegna, ai nuovi figli.

In questi inediti fa capolino l’agnosticismo di Satta, con il suo disprezzo per la religione tradizionale (Io non ti chiedo nulla… supplice mai, non pur quando nel gorgo / della terra traboccherò). E poi le imprecazioni al Dio affamatore maledetto che si è fatto borghese, alleato dei reazionari, che centellina il gramo pane che sa di molto sangue umano e di lacrime umane: eppure al di là dell’empietà, il poeta riesce a pregare: Fa germogliare almeno o Dio l’amore / se vuoi che non si dica / che tu pur sei dei loro; almeno un fiore, / un grappolo, una spica. Temi che tornano ne Il brindisi di Cristo, poesia pubblicata postuma su Il Nuraghe”, con la polemica contro preti e farisei, nell’ambito del tradizionale anticlericalismo, apparentemente senza collegamenti con la Massoneria sassarese; sempre però con attenzione per la Madonna come per il voto commosso in vetta al colle di Gonare oppure nel ditirambo di giovinezza dedicato a Vittoria Ciusa, dove si è disposti a perdersi per la donna amata: ruberò la Madonna per te ! (novembre 1904, il matrimonio è del 1907). Del resto nell’Apparizione di Gesù ai mietitori con questa citazione di Luca 21, 27 (significativamente omessa nei Canti barbaricini) compare il tema di una Redenzione ormai prossima, nella Nuoro del maggio 1900: “alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”.

Il tema sconvolgente è quello dei colloqui coi morti (usque ad mortem et ultra): se pur verranno altri morti e dalla botte spilleranno il vin nuovo e come allora / rideranno del desco e al vino e al canto. Ma intorno a te quel pianto, ancor quel pianto, nel sonetto scritto ben prima della morte di Raimonda nel 1902; le sofferenze causate dal freddo e dalla pioggia in un paesaggio cupo da tregenda quando il sole scompare, come l’acqua che stagna fredda e poi dispare / gorgogliando entro le bare. / Nei sepolcri algidi e neri, / l’acqua invade i cimiteri (ode Nenia). Così la Nuoro di Paesaggio invernale, con la fosca cattedrale che come un dirupo s’alza, erma grifagna; mentre il bosco attorno, tragico spettrale, coro a la brezza, si querula e lagna. Sarà il sole a restituire la gioia dei volanti falchi e a portare sui venti i balsami fragranti delle viole.

C’è sempre sullo sfondo un’infanzia desolata, la scomparsa prematura del padre quando aveva 5 anni, della cara balia (Elegia Alla nutrice morta), della figlioletta Raimonda; c’è questo dolente convivere con la morte che esplode nel sonetto Io da fanciullo appresi qual tristezza / tengan le case dove entrò la morte, con l’immagine potente dell’abbrunata madre mia, muta dietro la vetrata, impegnata a cucire stancamente sotto il cielo crepuscolare. Come non pensare alla madre dell’ucciso di Francesco Ciusa nel 1907 oppure alla pena di Orlando Biddau, il poeta maledetto dei nostri giorni, che compiange la madre per un’attesa di lunghi anni d’infamia / e di condanna sognando di visitare di notte una tomba / col mio nome infangato e infranto / che ripulivi con furtive lacrime… E disperandosi: T’ho trovato, madre, nel buio / miele d’una lunga insonne notte / d’inverno. Il focolare spento, e il vento ramingo ululava con la gola / nera e insondabile della malaventura, dal camino deserto.

Se torniamo a Satta la morte della Nutrice buona finisce per essere una svolta definitiva, tale da cancellare la dolcezza della vita, il profumo del basilico, della menta, delle erbe e del farro, tale da distruggere i sereni anni, mentre si offusca il ricordo lontano di un ambiente quasi bucolico che riesce a cogliere con simpatia i gesti delle mietitrici in una pianura tra la messe che profonda / mareggia all’aure e al sole; il poeta non vuole rinunciare all’amore di fronte alla morte, ancor la buona / tua fronte baceremo e i tuoi capelli. In sub umbra mortis parla di un’assenza irrevocabile, anche qui nella valle dove tra i graniti / stagnan l’acque tu getti ombre di morte / o bosco morto, con un silenzio che bisbiglia tante nenie di morte, meste cantilene, mentre solo le persone care ormai scomparse sono le uniche che rimangono sconsolate tra i vivi. Oppure: Il vento scende giù dalla montagna, / scuote i boschi, attraversa i cimiteri, / come un mendico batte agli usci neri, / gli rispondono i cani ed ei si lagna. E’ lo stesso vento (l’ala aquilonare) che un tempo radunava la famiglia al paterno focolare: or vivo solo e antico è il mio dolore / ché voi rivede nella notte il cuore: / stesi sotterra, al vento che vi bagna. Il tema della malattia, della desolazione, dell’abbandono, della solitudine insopportabile. E di nuovo la morte, nell’ode funebre che ricorda la triste processione per il Povero morto, tra i radi fiocchi di nevischio mossi dal vento: ancora tristezza, disfacimento, lacrime di gelo in quella che sarà la prima notte di tomba. La morte che il poeta sente arrivargli addosso nel sonetto Alba su le tombe, dove riesce a discorrere con i defunti chiusi giù nei sepolcreti, giù nel silenzio della tomba oscura, dove non si percepiscono i lieti abbracciamenti de la Dea natura ma solo il pianto arcano dei cespugli e il lento gemito delle piante che si unisce a quello dei viventi.

Il tedio, la tragedia, il dolore, il pianto, le disillusioni e le speranze perdute di Io pensavo, tornando, con la voglia di ritrovare i luoghi amati, di ri-sognare gli antichi sogni cogliendo l’Aura che scende rasserenatrice dai vertici, la pace, la selva che inghirlanda le colline serene e la pendice; eppure tutto ormai è perduto, ma i sogni dei begli anni ei più non trova ! Dunque anche il tema dei paesaggi amati, dai muscosi dirupi d’Ortobene (in vista all’Oleastra e alla Gallura) giù giù verso la vallata del Cedrino, un quadro come offuscato dal pianto, come per la primavera di Quando vi han vedute l’elci che nereggiano sul monte come ruvide criniere; nel giugno nuorese, quando gli orzi son maturi, nelle vigne si protendono i tralci / come braccia all’amore. Nell’estate i fuochi notturni, che atterriscono coi loro flammei abbracciamenti, ma che sono anche un momento di purificazione e di rinascita tra i lentischi e gli olivastri che ardono crepitando: selvaggiamente ridono i dirupi / vola incendio divino ! (sonetto fuochi notturni). O ancora per usare le parole di Esposito “nella gora deserta un vecchio mulino ad acqua giace inerte, ma l’acqua ancora scorre tra i solchi del terreno e tra le felci; la natura pulsa ancora di vita”.

Oppure il sonetto Tramonto bianco, con la luna d’oro che discende sulle luminose acque, mentre cantando a lei tendono le braccia le sirene: l’argentea traccia accompagna il lungo rotolare della dea all’orizzonte lontano oltre il golfo di Orosei. Sempre con tristezza come “quando alle antiche quercie”, il lunare albor accompagna il poeta che passeggia nel bosco; solo così riesce a misurare la profondità della sua malinconia tra gli alberi che “sentono il mio dolor”. Del resto la luna tramonta inesorabilmente dopo aver rischiarato la mestizia e i misteri dei cimiteri anche nell’ode saffica di sapore pascoliano “Colloqui”.

O ancora la malinconia di questi algidi salti che han la tristezza delle fosche sere, con le loro nere selve e le elci minacciose, erte agli assalti del nembo come lacere bandiere (nel sonetto Certo non mai). Anche nel poemetto dedicato alla lontana vita quotidiana della tortuosa Bia Cunbentu a Nuoro sopra la valle di Isporosile, in faccia a Monte Jaca, c’è sempre questa distanza tra una giovinezza luminosa e felice e un presente di dolore e di solitudine: in passato gli artigiani che intrecciavano il vimine con le canne e il cisto, preparando i cestini per la vendemmia, mentre nel silenzio operoso non s’udia / che il ronzar d’una mola / e lo strider d’un falco: nella via / odorava il lentisco e la viola. Allora le fanciulle andavano per gli orti: a ripensarci ora, non resta che un rimpianto sconvolgente di quando eravamo felici senza saperlo: oh dolci, oh morti / sogni fioriti in più ridenti plaghe. Concetti che tornano nel poemetto Dice l’avo, dove un laudator temporis acti ricorda un felice passato lontano: crescea allor la gioventù / sana, indomita, gagliarda: / alitava su ogni cosa / la ribelle anima sarda. Temi che si incrociano con la riflessione sulla piaga dell’abigeato, repressa in passato con implacabile durezza attraverso la vendetta come atto di giustizia privata, che il poeta nuorese condivide in pieno, giustificando persino l’odio; il pastore al quale erano state sottratte le pecore è autorizzato ad uccidere: corse e visto che un mandriano / si cacciava il gregge avanti, / ed udito il belar triste / degli agnelli riluttanti, / gli fu sopra e lo scannò. / Poscia dentro un’elce vecchia, / che scavata avean gli anni, / lo calò come una secchia. / Suscitato il fuoco attorno, arse l’albero fatale, / e bruciò per una notte / come il ceppo di Natale.

Così in Là su, in alto, presso la chiesa consacrata alla Madonna insanguinata, il tremendo giuramento notturno fatto da tre fieri pastori armati sembra al poeta il giusto rimedio contro l’ingiustizia: “o Signora onnipotente / l’armi nostre benedici”. Scintillaron l’armi vindici / come raggi d’astri: fuori / scalpitavano e nitrivano i cavalli dei pastori, se l’integrazione degli editori è esatta. Ma alla fine si desidera solo la pace, se nel sonetto Ad una fonte, si ricorda che anche i banditi stanchi in fuga volti hanno diritto a dissetarsi mentre il vento sussurra tra le felci.

Eppure Nuoro, bel nido d’aquila, figlia della cara madre, la Sardegna, posta tra i graniti insanguinati dai muschi, gli appare una reìna a cui d’intorno i monti / cingesser un diadema adamantino / costellato di diaspri e raggie fonti: qui le donzelle spargono i grani e i fiori (Ode, Quando ruppe il mattin); nei muttos della neve Nuoro d’inverno fatta di tuguri e vie fangose tra montagne nevose è però il luogo dove l’amico esule deve tornare: pure il tuo cuore è qui. Come non pensare al giudizio di Attilio Deffenu nel 1913: “La vita di Nuoro meschina, vuota, caliginosa vita provinciale, mi opprime, mi deteriora ogni giorno di più, mi fa perdere la nozione di un mio vivido sognato orizzonte di altri tempi”. L’altra sera Luciano Marrocu ci spiegava la fuga dalla Sardegna di Grazia Deledda e quella, meno fortunata, di Salvator Ruiu.

Il tema dell’ingiustizia sociale, come a proposito del processo in quell’oscuro tribunale ad un povero Cristo, un operaio che aveva rubato per Natale un boccone di carne: accusa e difesa si confrontano col fioretto, fra sofismi e ragionamenti retorici: ma i savi che scuffiano ogni giorno / e manzo e pollo, imparziali e gravi, appaiono al poeta in questo inusuale componimento politico-satirico come spietati inquisitori, incapaci di cogliere l’ingiustizia di fondo. Temi che tornano nell’ode Dice l’avo, quando vigeva la giustizia vera esercitata dalle famiglie: non curiali in cappa bruna, / appiattiti tra gli stecchi / della legge, torvi e queruli / assai più che corvi vecchi / lì garrivano.

E poi l’attualità: il tema del Risorgimento tradito, la ricorrenza della presa di Porta Pia nell’ode XX settembre con un Mazzini esaltato dall’unità d’Italia a Gaeta e insieme profondamente deluso per la fine del sogno repubblicano, il ripudio della guerra odiata e temuta, l’avventura coloniale, gli scontri insanguinati in Tripolitania e in Cirenaica con l’elegia La vigilia del giorno dei Santi dedicata alle madri dei caduti, un tempo giovani belli ed ìlari, che non torneranno a sentire l’odore d’asfodelo che viene dai solchi smossi in una campagna fatata. Del resto Mazzini è il punto di riferimento vero del poeta, che finisce quasi per augurasi la fine della Monarchia per opera della Santa Vindice, la Morte, che con la scomparsa dei sovrani avrebbe potuto significare la proclamazione della Repubblica (Ode Disser principi e baroni).

Infine il tema del falso moralismo, del perbenismo, dell’ipocrisia di una comunità che si ritiene eticamente integra ma non lo è, come nell’inconsueta ode Sola, voi, con la immagine di questo scheletro che avanza tra i coralli e tra le ghiaie, fissando le rotonde nere occhiaie sulla strepitosa bellezza di una giovane bagnante nuda che si immerge nel mare di Sardegna. Come non cogliere poi nel richiamo a Lucrezia Borgia l’immagine di un Rinascimento italiano scintillante, splendente, irripetibile, ammirato (nel sonetto Ludovico Ariosto).

Mi rimane da dire di un ultimo capitolo, che ho cercato recentemente di evidenziare anche a proposito di Catta: la cultura classica sullo sfondo dell’opera politica e letteraria di inizio Novecento, spesso, come in Antonio Catta, completamente sganciata dall’orizzonte sardo. In modo sorprendente Sebastiano Satta in questi inediti guarda proprio verso la Sardegna antica: i nuraghi cinti di tedio secolare dell’ode Tra i Sassi dirupati, orme fatali di un fatale andare di un popolo che è destinato a soffrire ancora; e poi i padri Fenici, questi monti / ascesi, su dai vertici lontani, / guardaron taciturni gli isolani / foschi orizzonti / e i colli verdi, or tristi e sepolcrali. Ancora gli Iolei del mito greco, gli antichi discendenti di Eracle che occupano il Gennargentu, come nella poesia vecchio mulino, prendendo le mossa dal mare orientale, dai lidi d’oro / che videro gl’Iolei, fulgida prole: e al mar, come per candida scalea / scende dal monte un bel vergineo coro / con l’aureo cinto tuo, Venere Dea. Oppure ancora gli Iliensi legati ai romani con una sorta di parentela etnica, attraverso le analoghe origini troiane di Enea. E poi i Sardi Pelliti di Livio e di Tolomeo. Anche la fonte tra i graniti con l’acqua che scorre all’ombra di lecci e felci ricorda al poeta la fons Bandusiae più limpida del cristallo delle Odi di Orazio nel podere in Sabina (Odi, III, 13,1). Orazio torna inaspettatamente nell’ode La morte del bandito, pubblicata postuma nel 1921 su Il giornale d’Italia: il carpe diem delle Odi I,11,8 è reso con una circonlocuzione che non dispiace, Cantando: la breve ora cogliete, o morituri. Ma c’è nelle selve dell’Isola un pullulare di potenze pagane, come le driadi danzanti, le ninfe delle foreste che accompagnano a primavera il corso della luna che tramonta inesorabile (ode saffica Colloqui). E ancora più lontano, l’Ifigenia che cade e spira dell’anomalo sonetto dedicato ad un poeta minore del Cinquecento Francesco Berni, con una satira arguta e ironica sulle vicende dell’Italia del tempo: temi che sembrano certo fuori luogo in una Nuoro ripiegata su se stessa, chiusa e quasi isolata nel tempo e nello spazio, che forse non è mai esistita. E poi le Sirene, le sarde sirti che fuggian lungi sul mar sonoro in tempesta mentre la madre del poeta sente arrivare la morte (nell’ode Disperata); le Erinni; e il mito del dio Aristeo figlio di Apollo e di una ninfa che introdusse da Cirene l’agricoltura in Sardegna. Ancora la vicenda della giovane che Callia ricordato da Cornelio Nepote vorrebbe sposare ad Atene, non tam generosus quam pecuniosus (come quel bandito Giuseppe Luvicu, meglio Lovicu forse scampato al conflitto di Morgogliai nell’ottobre 1900). In qualche caso il testo classicheggiante viene modernizzato, come In Barbagia (dove si parla di un mandrian, come augure fosco, in contemplazione guarda salir le nuvole) che nel rifacimento più felice Nella tanca si trasforma in un pastore immobile, col manto e con la tasca che guarda quel regno gelido. Ancora il tema della resistenza dei barbaricini alla romanizzazionee (Lepa e vomere). Dice la lepa: “un giorno benedetta / e sacra in pugno del miliziano / nei campi – ove già l’impero romano / si franse – balenai come saetta“). E giù giù fino alla vicenda dell’Alternos Giommaria Angioi.

Naturalmente questo volume presenta i contenuti dell’intero quaderno in molti suoi aspetti, che non mi è possibile oggi approfondire: segnalo le poesie poco note come l’epigramma pastorale Sardinia Mater pubblicata su La Nuova Sardegna il I aprile 1904, il sonetto L’agnella, e poi Per nozze, Gli Aratori opere pubblicate postume nell’Albo Sattiano, su Il Giornale d’Italia, il villaggio (su Battaglia). Altri su “Rivista popolare” e “Il corriere della Sera”. Un altro punto di contatto con il poeta Giovanni Nurchi è la poesia Cucine Economiche del 1895, pubblicata su Il Nuraghe nel 1924, che coincide con l’analoga tematica trattata dal poeta bosano. Ma scorrono i nomi dello scultore Francesco Ciusa, del “vero poeta” Salvator Ruiu-Agniru Canu, Grazia Deledda, che lo aveva descritto come quel bel giovanotto dagli occhi azzurri, che lei non aveva mai visto “di così soavi”.

Il quaderno comprende anche 39 poesie edite, tra cui 12 muttos, che presentano un grande interesse soprattutto per le prove, le varianti d’autore, la storia dei testi, perfino i titoli, gli aspetti linguistici, filologici, i ripensamenti, gli eccessi, le maledizioni spietate: per molte poesie edite nelle tante raccolte abbiamo il testo originario oppure quello rimaneggiato a distanza dopo la pubblicazione, con modifiche davvero significative nelle diverse collane: Nella terra dei nuraghes (1893), Canti barbaricini (1910), I Canti del Salto e della tanca, i muttos. Infine le poesie nei ritagli, compresa la leggenda pastorale “Lia” pubblicata nel gennaio 1910 su Il corriere della Sera grazie all’intervento diretto di Grazia Deledda, ma già sui Canti del salto e della tanca con il miracolo della madonna del latte a Gonare. E ancora tante recensioni, come quella sui Canti barbaricini a firma di Francesco Cucca pubblicata su “L’Unione di Tunisi”.

Ci rimane il sapore dolce e amaro di un’esistenza spezzata, di una vicenda che sarebbe potuta essere piena e del tutto diversa.

Mme Simone Veil, Excellence, Monsier le Président de l’Ecole de Rome, Mesdames et Messieurs,

Mme Simone Veil, Excellence, Monsier le Président de l’Ecole de Rome, Mesdames et Messieurs,

E’ un grande onore per me essere accolto qui oggi presso il Comando Regionale delle Guardie di Finanza e poter presentare questo straordinario volume che ricostruisce le vicende della Sezione Cagliaritana dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, su invito del Presidente della Sezione gen. di Brigata Adriano Siuni e del Consigliere nazionale ANFI Cap. Salvatorico Cuccuru, alla presenza del Comandante Regionale Gen. Bruno Bartoloni, delle tante autorità civili e militari, dei soci e dei militari in servizio.

E’ un grande onore per me essere accolto qui oggi presso il Comando Regionale delle Guardie di Finanza e poter presentare questo straordinario volume che ricostruisce le vicende della Sezione Cagliaritana dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, su invito del Presidente della Sezione gen. di Brigata Adriano Siuni e del Consigliere nazionale ANFI Cap. Salvatorico Cuccuru, alla presenza del Comandante Regionale Gen. Bruno Bartoloni, delle tante autorità civili e militari, dei soci e dei militari in servizio.