Convegno internazionale Isole, Isolanità, Insularità (Cagliari, 3-5 ottobre 2018)

Attilio Mastino, Raimondo Zucca (Università di Sassari)

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, / fin nel Morrocco, e l’isola de’ Sardi, / e l’altre che quel mare intorno bagna. Le isole del Mediterraneo occidentale, dell’Atlantico iberico e del Marocco tra oralità e scrittura

Convegno internazionale Isole, Isolanità, Insularità (Cagliari, 3-5 ottobre 2018)

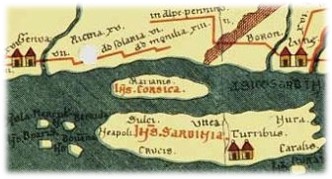

Il richiamo al celebre “Canto di Ulisse” dantesco di If. XXVI, con la terzina dei vv. 103-105, definisce un paesaggio insulare del Mediterraneo occidentale dei Mappamondi, delle carte nautiche e dei portolani medievali cristiani e arabi, così come il paesaggio atlantico, oltre i riguardi posti da Ercule (le Colonne d’Ercole) (If. XXVI, 107-108: quando venimmo a quella foce stretta / Dov’Ercule segnò li suoi riguardi), che era quello d’un mondo sanza gente (If. XXVI, 117), dunque privo di abitanti, ancorché la cosmografia antica vi conoscesse delle isole (in primis le isole dei Beati o Insulae Fortunatae, citate da Dante nel De Monarchia (Mn. II III 13)), così come il medioevo con la Navigatio Santi Brandani e con lo stesso Dante che conosce Gade (Pd. XXVII 82), l’ isola atlantica di Gadir/Gadeira/Gades a 76 miglia nautiche (130 km) ad ovest delle colonne d’Ercule; nel Grande Oceano si conclude il folle volo di Ulisse (If. XXVI, 125), con l’ultimo naufragio davanti alla montagna bruna / per la distanza e parvemi alta tanto / quanto veduta non avëa alcuna (If. XXVI, 133-135), ossia l’isola oceanica del Purgatorio.

Prendendo l’avvio dalle isole dell’immaginario mediterraneo e atlantico di Dante proponiamo una riflessione sulle insulae occidentali attraverso le coordinate geografiche, mitostoriche, linguistiche ed epigrafiche della Sardinia et Corsica, delle Baliares, dell’arcipelago gaditano e delle insulae Purpurariae (Mogador, presso Essaouira- Marocco), soffermandoci su alcuni fulcri tematici:

1) La geografia antica delle isole occidentali.

2) L’itinerario mitico eracleo che abbraccia in una antica ruta de las islas le isole citate.

3) Il melting pot degli ambienti insulari dei mari d’Occidente tra autoctoni, levantini, greci, romani, arabi.

4) Le lingue e le scritture nelle isole d’Occidente.

Più in generale il tema identitario costituisce uno dei filoni più fecondi della storiografia moderna; il tema delle lingue e delle scritture antiche appare cruciale per definire il momento del passaggio da una oralità esclusiva delle culture autoctone insulari ad una civiltà orale e dotata di scrittura. Allo stato delle conoscenze dobbiamo rimarcare che questo momento si fissa nelle nostre isole mediterranee occidentali e dell’Atlantico prossimo nel momento in cui esse sono raggiunte dal mundo cosmopolita de los mercaderes. Solo in un contesto di incontri tra Oriente e Occidente poté germinare presso alcune comunità insulari della prima età del ferro (IX- VIII sec. a. C.) la coscienza del valore dei codici scrittori.

1)La geografia antica delle isole occidentali.

Un punto di partenza sulla geografia antica delle isole può essere costituito dal “canone” delle isole, fondato dalla geografia greca, in cui il primo posto era stato assegnato alla Sardegna:

Erodoto, nella narrazione della rivolta ionica, ricorda che

Biante di Priene nel Panionio consigliava che con una flotta comune gli Ioni salpassero e navigassero verso Sardò e poi fondassero una sola città di tutti gli Ioni e così, liberatisi dalla schiavitù [dei Persiani], avrebbero avuto una vita felice, abitando la più grande di tutte le isole.

Evidentemente il “canone” delle isole, si era formato entro il V secolo a.C. se Erodoto riconosceva in Sardò la più grande di tutte le isole in confronto alle altre.

È possibile che il canone si fosse già formato dal secolo precedente se al VI secolo, sulla scorta di Peretti, deve attribuirsi il passo del Peryplus di Scilax in cui sono elencate le eptà nesoi, in quest’ordine:

La più grande Sardò, seconda Sikelìa, terza Krete, quarta Kypros, quinta éuboia, sesta Kyrnos, settima Lesbos.

Questo dovette essere l’elenco delle eptà nesoi nel testo originario di Scilax, poiché l’intestazione descrittiva dell’opera specifica: kai ai nesoi kai ai epta ai oikoumenai

La sequenza delle isole è derivata dal periplo di ciascuna isola, unico strumento in possesso degli antichi, per determinare, seppure approssimativamente, l’estensione delle isole.

Comunque lo sviluppo costiero delle sette isole mediterranee ci dà un elenco solo parzialmente corrispondente a quello di Scilax:

|

Isola |

sviluppo costiero |

|

Sardò |

1897 km |

|

Sikelìa |

1637 km |

|

Kyrnos |

1046 km |

|

Krete |

1046 km |

|

Euboia |

700 km |

|

Kypros |

648 km |

|

Lesbo |

350 Km |

Nella realtà l’elenco delle isole per effettiva estensione è il seguente:

|

Isola |

Estensione |

|

Sikelìa |

25.460 km² |

|

Sardò |

24.100 km² |

|

Kypros |

9.251 km² |

|

Kyrnos |

8.687 km² |

|

Krete |

8 336 km² |

|

Euboia |

3.655 km² |

|

Lesbos |

1.632 km² |

Questo canone attestato successivamente al Peryplus di Scilax in Timeo, Alexis, nel De mundo aristotelico, in un epigramma ellenistico di Chio, in uno scolio alle Vespe Aristofanee, ed è ancora riecheggiata in autori di età romana (Diodoro, Strabone, Anonimo della Geographia compendiaria, Tolomeo), comprendeva originariamente, come si è detto, sette isole secondo un canone che, nel numero, è ricorrente per i sette sapienti, i sette mari e, in epoca ellenistica, le sette meraviglie del mondo.

A queste sette isole, forse, nella redazione del Peryplus Scilacis del IV sec. a. C. furono aggiunte, da una fonte greca che prendeva in considerazione esclusivamente le isole del Mediterraneo orientale:

Ottava Rodos, nona Chios, decima Samos, undecima Kòrkyra, dodicesima Kasos, tredicesima Kephallenìa, quattordicesima Naxos, quindicesima Kos, sedicesima Zàkynthos, diciasettesima Lèmnos, diciottesima Aìgina, dicianovesima Imbros, ventesima Thasos.

È sintomatico del processo di formazione arcaica di questo canone il fatto che le isole più occidentali dell’elenco siano Sardò e Kyrnos.

L’«ammissione» della prima isola del Mediterraneo occidentale nel canone delle isole è un portato della cultura ellenistica. Il siceliota Timeo di Tauromenio fu il primo ad aggregare l’isola di Maiorca al canone tradizionale, benché in realtà l’insula Maior delleBaliares sia al settimo posto, prima di Lesbos, nella serie delle isole mediterranee per estensione:

Timeo afferma che la più grande di queste isole [Gymnesiai – Baleari] risulta essere la più estesa dopo le seguenti sette: Sardegna, Sicilia, Cipro, Creta, Eubea, Cyrnos e Lesbo.

L’ottava posizione della maggiore delle isole Baleari è ribadita da Diodoro e da Strabone ed è mantenuta, nel II secolo d. C., da Ampelio nella sua elencazione delle clarissimae insulae, che include, inoltre, al nono e decimo posto, la Baliaris minor ed Ebusus.

Appare rilevante da un lato la persistenza dell’arcaico canone delle isole fin nell’età tardo antica, anche con i riferimenti alle eptà nesoi sparsi negli Ethnikà di Stefano di Bisanzio, dall’altro la percezione ancora in età romana della sequenza delle isole mediterranee da oriente (Kypros) ad occidente (Sardò kai Kyrnos), che consacra una rete interinsulare attiva con certezza dal Miceneo IIIA (XIV sec. a. C.) e nel Tardo Minoico III e Tardo Cipriota III e nel Cipro Geometrico, quindi con le rotte associate degli Eubei e dei Fenici dall’800 a. C., quelle di età arcaica, classica ed ellenistica, fino alle rotte romane di età repubblicana ed imperiale, con la diffusione nel Mediterraneo centrale e occidentale di merci orientali.

D’altro canto i circuiti mediterranei con le rotte d’altura, affiancate alle rotte interinsulari e di cabotaggio (fonti in Pascal Arnaud) dimostrano, pur nell’ambito di variazioni statistiche nel lungo periodo, che le grandi isole del Mediterraneo appartengono essenzialmente alla categoria dell’ île-carrefour.

2) L’itinerario mitico eracleo che abbraccia in una antica ruta de las islas le isole citate.

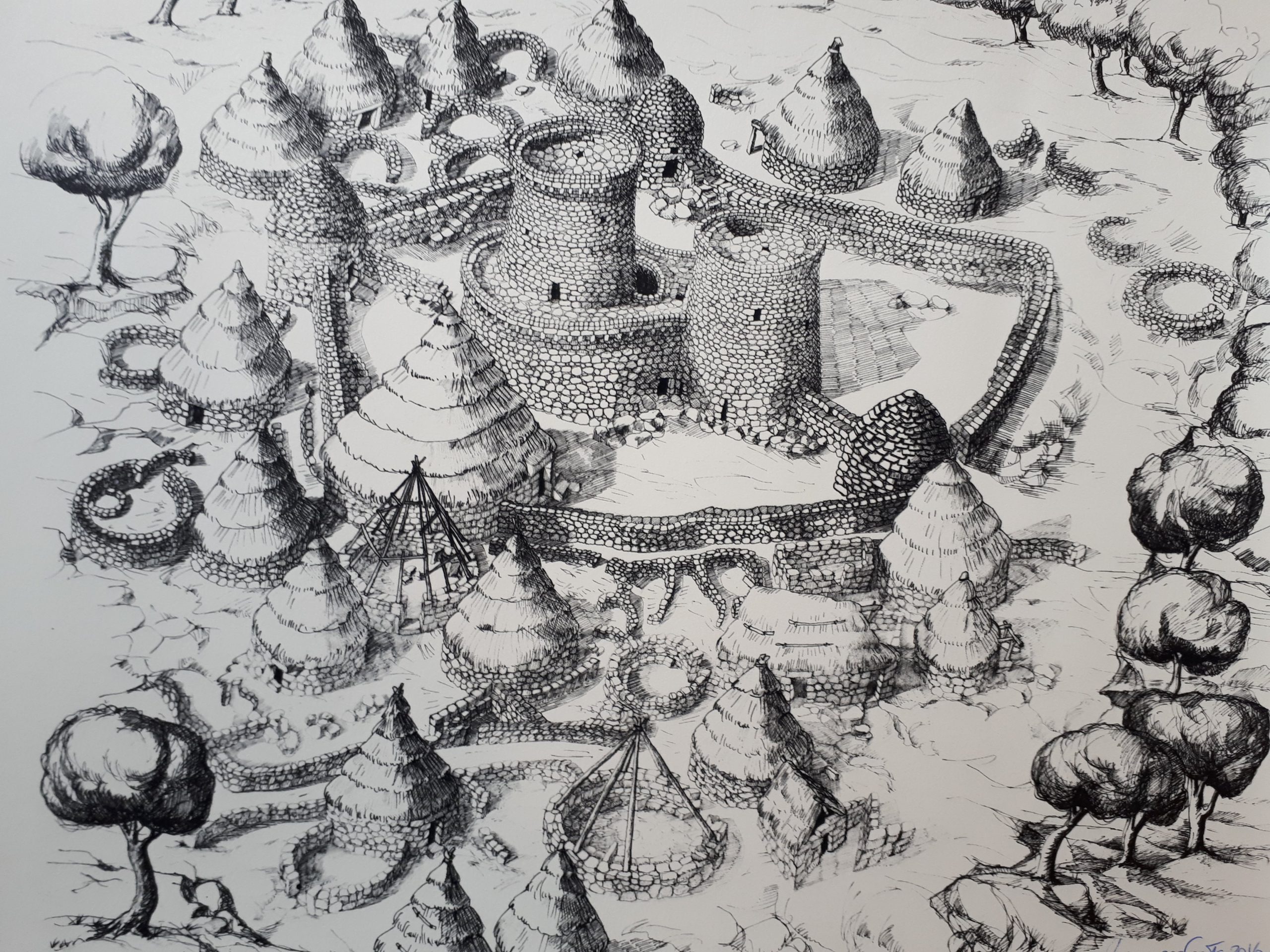

La versione originaria della spedizione di Eracle verso l’estremo Occidente, dove aveva sede Gerione, pur prendendo le mosse da Creta «perché quest’isola ha una felice posizione naturale per le spedizioni in tutta la terra abitata», non sembra che interessasse le isole del terzo bacino del Mediterraneo, benché gli eponimi di Sardegna e Corsica, Sárdos e Kúrnos, siano entrambi figli di Eracle e, come vedremo, una periocha liviana alluda alla spedizione via mare attraverso le isole contro Gerione.

Gerione, figlio di Crisaore e di Calliroe, era un gigante con tre testee tre busti, sovrano re dell’Isola di Erythia,identificata con la primitiva sede di Gadir (odierna Cadiz, in Andalusia). Nell’isola pascolavano le bellissime vacche rosse, consacrate da Gerione ad Apollo, e custodite da Euritione, figlio di Ares, e dal cane Orthos. Herakles ebbe l’ordine di Euristeo di compiere la sua decima fatica trasportando la mandra di Gerione e consegnandola ad Euristeo.

In effetti la saga degli Eraclidi in Sardegna è esplicitamente fissata da Diodoro (IV, 29) «quando ebbe compiuto le imprese», dunque le 12 fatiche canoniche, mentre l’odos Herákleia, la strada di Herakles, con le mandre strappate a Gerione, lungo l’Iberia, la Provenza, la penisola italiana, e la Sicilia esclude del tutto la rotta delle isole del Mediterraneo centrale e occidentale, di ritorno da Erythia.

Livio conosceva sull’origine del nome Baliares, accanto alla vulgata opinio che lo derivava da bállein, in rapporto alla celebrità dei funditores balearici che “scagliavano” (bállein) con straordinaria abilità i proiettili con le loro fionde, una seconda versione che indicava in Balius l’eponimo delle isole.

Balius, non noto ad altre fonti, era Herculis comes, abbandonato nelle Baleari, cum Hercules ad Geryonem navigaret.

A connotare l’importanza di Herakles-Hercules- Melqart in Sardegna sta la figura mitica di Sardus, Herculis filius, che diverrà una sintesi delle culture autoctona, punica e romano-italica della Sardinia, rappresentando perfettamente le identità plurime della provincia.

Alla metà del II secolo a. C., nel sud ovest della Sardinia, presso la valle di Antas (Fluminimaggiore), nell’area del tempio punico di Sid Addir, succeduto ad una divinità indigena Baby, sorse un tempio tetrastilo, con decorazione del frontone fittile, di matrice italica, con rappresentazione di Sardus e del padre Hercules.

Intorno al 38 a. C. fu battuta una moneta con Atius Balbus, avo di Ottaviano sul D/ e Sard(us) Pater sul rovescio.

Nel II secolo d. C. Tolomeo documentava il Sardopatoros ieron, attestato ancora nelle fonti della Cosmographia del Ravennate e nella Geographica di Guidone.

L’individuazione di una statuina bronzea, nella tomba a pozzetto della seconda metà del IX sec. a. C., rappresentante un personaggio ignudo con lancia (attributo di Sardus pater negli assi del periodo di Ottaviano e forse anche di Sid) è un elemento di rilievo per ipotizzare un luogo di culto, cui connettere forse in parte i bronzetti nuragici figurati di Antas, ove non provenienti tutti dalle tombe. Ci attenderemmo, conseguentemente, ad Antas un sepolcreto di tombe individuali con accesso riservato ad alcune categorie di personaggi, del genere dell’area funeraria coeva di Monte Prama- Cabras.

Come ha notato Paolo Bernardini: “È verosimile che la necropoli indigena vada interpretato nell’ambito di un culto degli antenati e che di conseguenza la figurina [in bronzo di un personaggio virile stante, ignudo, con mano destra alzata in segno di benedizione e l’altra impugnante una lancia, rinvenuta nella tomba a pozzetto nr. 1] sia l’immagine antichissima di Sardus”.

La lettura di Paolo Bernardini sul culto degli antenati connesso alla figura divina dell’hegemon dei Sardi, Sid (B’by), che si specifica, probabilmente, in una iscrizione punica di Antas come ’b Sd, pater Sid, consentirebbe di comprendere una delle motivazioni dell’assunzione, come epiteto, da parte di Sid e successivamente di Sardus Pater rispettivamente del teonimo encorico B’by / Bby e Bab[..],in quanto non si ritiene plausibile l’affermata origine egizia o semitica del teonimo B’by.

Giovanni Garbini ha voluto individuare una puntuale corrispondenza tra B’by / Bby e Babi da un lato e ’b e Pater dall’altro, come versioni punica e latina del teonimo paleosardo. In entrambi i casi vi sarebbe una specificazione etnica nel nome Sd, dio eponimo di Sidone e Sardus, dio eponimo dei Sardi.

Vi è però da notare che nella formazione del teonimo Sardus pater, più recente del nome Sardus / Sardos, noto sul rovescio dell’asse di M. Atius Balbus, e nella titolatura del dio del tempio di Antas, deve aver giocato anche un altro elemento, l’epiteto di Pater come proprio del summus Pater, dunque di Iuppiter, ma anche di divinità a lui assimilate come Ianus pater, Thibris pater, Numicius pater, pater Soranus, Dis Pater.

Pater nella dottrina romanistica è il Signore dotato di potestas, “così nelle formule rituali e poetiche d’invocazione alla divinità”.

Pater nel teonimo Sardus pater, allora, potrebbe assumere una valenza simile anche all’epiteto di genàrches di Helios – Sol “capo del lignaggio” ossia Sol Indiges che non a caso a Lavinium è Pater Indiges e Indige{n}s [Pa]ter, dove Indiges, con il correlato dio Numicus (il fiume), assimilato a Iuppiter, è, come sostenuto limpidamente Mario Torelli, “un summus pater dai caratteri ctoni, personificazione degli antenati divini del nomen Latinum”.

Se Sardos diviene in ambito romano Sardus pater, forse tra il 39 e il 27 a. C., è possibile che nel teonimo Sardus di origine toponimica o etnica unito all’epiteto Pater vi fosse un parallelismo, anche di carattere antiquario, che rapportava il dio capo del lignaggio dei Sardi agli altri dèi dotati dell’epiteto Pater, assimilati a Iuppiter. In particolare la gens Iulia di Cesare (che considerava la Sardinia, nella malevola interpretazione di Cicerone, un praedium suum) e del figlio adottivo Ottaviano avrebbe potuto costituire una liaison fra il pater Aeneas e ancor più il Pater Indiges lavinate e il dio Sardus “capo del lignaggio dei Sardi”, considerato che, secondo Attilio Mastino, sin dalla prima metà del II secolo a. C., probabilmente Catone, aveva reinterpretato paretimologicamente un bellicoso populus della Sardinia gli Ili, come Ilienses, ossia Troiani, divisi dal pater Aeneas dalla tempesta ed approdati in Sardegna, e dunque come affini per stirpe ai Romani, discendenti dal pater Aeneas.

In altre parole se l’epigrafia punica e latina di Antas ci rivela uno dei rari teonimi indigeni della Sardegna deve ricercarsi un inquadramento topografico del luogo di culto di B’by-Babi ad Antas, da cui potesse scaturire l’interpretatio punica e romana di Sid B’by e di Sardus Babi.

3) Le lingue e la scrittura nelle isole d’Occidente.

Il silenzio o la oralità incomprensibile delle comunità antiche delle isole può essere illustrata nelle narrazioni dell’incontro degli Achei e degli autoctoni nell’isola dei Lotofagi e delle lingue indecifrabili per gli esploratori fenici:

Il mondo antico attesta una pluralità di lingue dell’Africa, dimostrando la sostanziale incomprensione dei caratteri linguistici delle popolazioni dell’Africa o Libye.

È sintomatico di questa incomprensione l’analisi filologica dei lessemi adottati da Omero, nel libro IX dell’Odissea, a proposito dei Lotofagi, che sono ricondotti nella geografia post omerica all’isola di Meninx (Jerba- Tunisie):

Odisseo, sbarcato con i suoi compagni nella terra dei Lotofagi ἐπέβημεν γαίης Λωτοφάγων, invia due compagni (ἄνδρε δύω) insieme ad un araldo ad investigare quale popolo abitasse l’isola, ma i Lotofagi, niente di male fecero agli inviati, bensì diedero loro il loto per nutrirsi (ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι).

In questo passo omerico lo scambio fra Lotofagi e Achei è attuato con la dazione (δόσαν) del loto, senza bisogno della parola.

In altro contesto, la Libye atlantica, Erodoto narra la celebre vicenda del baratto silenzioso tra Cartaginesi e Libyes:

- I Cartaginesi raccontano anche questo: c’è una località della Libia e ci sono uomini che la abitano fuori dalle colonne d’Eracle; quando i Cartaginesi giungono presso di loro, scaricano le merci, le mettono in fila sulla spiaggia, salgono sulle navi e innalzano del fumo; gli indigeni, visto il fumo, vengono al mare e quindi, deposto dell’oro in cambio delle merci, si ritirano lontano da esse. 2. Allora i Cartaginesi sbarcano e osservano: se l’oro sembra loro corrispondere al valore delle merci, lo prendono e se ne vanno; in caso contrario, salgono di nuovo sulle navi e vi restano; gli indigeni si accostano e aggiungono altro oro, finché non li soddisfino.3. Nessuno fa torto all’altro; infatti né i Cartaginesi toccano l’oro prima che gli indigeni l’abbiano equiparato al valore delle merci, né gli indigeni toccano le merci prima che gli altri abbiano preso l’oro.

Siamo di fronte alla prima testimonianza di quel fenomeno di economico noto come “silent trade”: i due partner non ricorrono alla parola, ma allo scambio silenzioso, il cui unico elemento di segnalazione è costituito dal fumo, che indica da parte dei Cartaginesi la presentazione delle merci, e da parte degli indigeni la valutazione in oro delle stesse merci.

Quale che sia l’interpretazione che diamo della narrazione del “silent trade”, appare chiaro che Erodoto si riferisca ad una soluzione arcaica dei rapporti libio-fenici precedente la attestazione dell’emporion-maqom nella Libye.

D’altro canto il Periplo di Annone riferisce per l’ambito Atlantico della Libye la presenza degli interpreti Lixiti nelle navi cartaginesi che seguivano la rotta meridionale verso le isole degli Etiopi occidentali, caratterizzati da strutture linguistiche non intelligibili ai Cartaginesi:

“6. E poi, salpati di lì, giungemmo al grande fiume Lisso, che scende dalla Libia. Nei pressi di quello i nomadi Lixiti pascolavano il bestiame, e noi siamo rimasti un certo tempo con loro divenendo amici. (…) 8. Presi degli interpreti dai Lixiti, costeggiammo il deserto per due giorni verso meridione; e da quel punto, di nuovo verso oriente per un giorno. Lì trovammo, in fondo a un golfo, una piccola isola, del perimetro di cinque stadi, che abbiamo colonizzato dandole il nome di Cerne (…)11. E da Cerne, navigando dodici giorni verso meridione, sempre vicino alla costa, tutta abitata da Etiopi, che fuggivano invece di aspettarci, e pronunciavano parole incomprensibili persino (agli interpreti) Lixiti che erano con noi”.

Erodoto, nella celebre elencazione dei popoli della Libye, menziona a sud dei Garamanti “gli Etiopi trogloditi (che) sono i più veloci alla corsa di tutti gli uomini dei quali noi abbiamo sentito parlare. Mangiano essi serpenti, lucertole e simili rettili; usano una lingua che non ha somiglianza con alcun’altra, ma emettono delle strida che ricordano quelle dei pipistrelli”.

Terminiamo queste osservazioni di popoli mediterranei dell’antichità sulle peculiarità linguistiche dei Libii con la citazione del passo di Plinio il Vecchio relativo alla difficoltà di pronuncia degli etnonimi e dei poleonimi dell’Africa del Nord: “Les noms de ses peuples et de ses villes (de l’Afrique) sont tout imprononçables pour d’autres bouches que celles des indigènes, et du reste ils habitent en général de simples fortins”.

Abbiamo insistito su questo tema del rapporto interlinguistico tra indigeni (in particolare delle isole) e le componenti levantine e greche dello ‘scambio internazionale’ poiché questo elemento è essenziale per la strutturazione di legami interculturali.

Questo tema appare cruciale per definire il momento del passaggio da una oralità esclusiva delle culture autoctone insulari ad una civiltà sia orale, sia dotata di scrittura.

Allo stato delle conoscenze dobbiamo rimarcare che questo momento si fissa, nelle nostre isole mediterranee occidentali e dell’Atlantico prossimo, nel momento in cui esse sono raggiunte dal mundo cosmopolita de los mercaderes.

Al riguardo vogliamo riprendere le parole che Javier de Hoz ha dedicato alla creazione delle scritture paleoispaniche, parole che consideriamo emblematiche del processo di disseminazione dei segni alfabetici nel Mediterraneo e nell’Atlantico insulare: “Hay que tener en cuenta sin embargo […] que el creador o creadores del prototipo de las escrituras hispánicas podía no sólo conocer la escritura fenicia sino probablemente – estamos en el mundo cosmopolita de los mercaderes– también otras contemporáneas que le habrían familiarizado con la idea de los signos vocálicos”.

Questo «mundo cosmopolita de los mercaderes» è quello che ritroviamo tra IX e VIII sec. a.C. ad Al Mina come a Huelva, a Tiro come in Eubea, a Cipro come a Creta, a Cartagine come a Pithekoussai e a Veii, in Cilicia come in Sicilia e in Sardegna. Il mondo dei mercanti conosceva i vari sistemi scrittori e utilizzava anche le tavolette cerate del tipo di quelle di Ulu Burun, Megiddo, Huelva e Marsiliana d’Albegna. Tali tavolette rientrano nell’orizzonte della cultura omerica, in riferimento alla Licia, e paiono documentate dalle iscrizioni luvie. Il multilinguismo e la conoscenza di differenti codici scrittori («la scrittura della città, la scrittura di Sura [= Tiro], la scrittura di Assiria e la scrittura di Taiman») sono documentati, anche simbolicamente, in una iscrizione in geroglifico luvio, di circa l’800 a.C., proveniente da Karkamiš, nella quale il principe Yariris dichiara di conoscere 12 lingue e le differenti scritture.

In questo contesto di incontri tra Oriente e Occidente poté germinare presso alcune comunità insulari della prima età del ferro (IX- VIII sec. a. C.) la coscienza del valore dei codici scrittori.

Se dobbiamo escludere, allo stato delle nostre conoscenze, l’esistenza di codici scrittori nell’età del Bronzo medio, tardo e finale nel Mediterraneo centrale e occidentale, differente è la situazione della Prima età del ferro, poiché certamente entro l’VIII sec. a.C. abbiamo una documentazione \scrittoria sia presso stanziamenti emporici e / o coloniali greci e fenici, sia presso ambiti indigeni della penisola italica, della Spagna meridionale e, possiamo aggiungere, della Libye. Appare evidente che la disseminazione di iscrizioni in particolare vascolari nel Mediterraneo centrale e occidentale sia da rapportarsi all’agilità dei codici “alfabetici” sia fenici, sia aramaici, sia greci per notazioni varie (di possesso, di dedica, ma anche, per il versante greco, di carattere erotico / simposiastico in versi) rispetto alla complessità dei codici scrittori dell’età del bronzo, appannaggio di una ristretta classe di scribi.

Allorquando utilizziamo il termine «disseminazione» epigrafica intendiamo alludere, nell’ambito dell’VIII secolo a.C., per il Mediterraneo centrale e occidentale (ma anche per l’Atlantico mauro-iberico) alla relativa frequenza di iscrizioni vascolari che costituiscono il plafond della attività scrittoria officinale; quest’ultima è appannaggio di rari contesti occidentali: valgano gli esempi della statuina bronzea della dea Ashtart in trono da El Carambolo con iscrizione ancora della fine dell’VIII sec. a.C. , riportata ad atelier fenicio dell’isola di Gadir, o le stele monumentali in panchina da Nora o in ignimbrite da Bosa in Sardegna, dipendenti da prototipi orientali, in un momento, tuttavia, in cui Nora non presenta tratti urbani ma parrebbe una enclave fenicia in ambito di un centro sardo e Bosa non rivela elementi fenici prima della fine del VII- inizi VI sec. a.C. (scarabeo in pasta naucratite).

Le prime attestazioni epigrafiche fenicie insulari dell’Atlantico sono state scoperte dagli anni ’50 del XX secolo, sulla piccola isola di Mogador, proprio di fronte a Essaouira (Marocco). Si tratta di un centinaio di graffiti molto brevi su ceramica con nomi fenici qualin (BaalYaton), MGN (Magon) e ZMLKT. I testi più antichi risalgono alla fine dell’VIII secolo a. C.

La documentazione dei primi contatti alfabetici tra Fenici e Sardi la ricaviamo soprattutto dalla presenza di anfore sarde del tipo Sant’Imbenia in Spagna e in Africa:

La missione tedesca di Amburgo a Cartagine ha rivelato negli strati arcaici del Decumanus Maximus insieme a molti frammenti ceramici con grafemi fenici, due frammenti di anfore della Subklasse Nuragisch 1 (Anfore sarde di Sant’Imbenia) con “Punische Graffiti” dell’ultimo quarto dell’VIII secolo a. C.

La stessa situazione epigrafica è stata riconosciuta dalle missioni archeologiche tunisino-francese e tunisino-spagnola a Utica. Qui abbiamo più antichi strati indigeni con presenza di Fenici e altri partner del commercio mediterraneo, vale a dire sardi, greci (Eubei e Ateniesi), Latini della cultura Laziale II, etc. dalla fine del IX secolo a. C. e all’inizio dell’VIII secolo a.C. Tra i materiali nuragici annoveriamo un’ansa di anfora Sant’Imbenia con un marchio grafematico (taw?).

Inoltre a Huelva, Calle Méndez Núñez è stato scoperto un frammento di spalla di anfora Sant’Imbenia con trelettere fenicie, cioè lamed, beth e una lettera indecifrabile, che è stato interpretato da Michel Heltzer dell’Università di Tel Aviv come (appartenente) a B + (l’iniziale di un antroponimo).

La Sardegna ci appare tra le isole centro-occidentali come una delle più ricettive di sistemi scrittori esterni quali il fenicio ed il cipro-sillabico sin dal IX secolo a. C.

A livello di IX secolo a. C. l’acquisizione di oggetti arricchiti da scrittura costituisce per le élites sarde un elemento di prestigio.

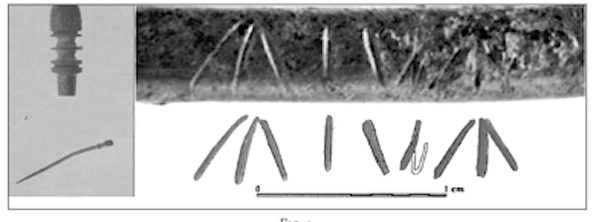

Possiamo così comprendere la rilevante presenza in centri santuariali e in emporia della Sardegna di oggetti inscritti quali l’anfora di Tipo 9 di Tiro con una lunga iscrizione fenicia sulla spalla dal santuario di S’Arcu ‘e is forros di villanova Strisaili, o i due frammenti vascolari con iscrizioni graffite dall’emporio di Sant’Imbenia Alghero e finalmente l’iscrizione cipro-sillabica (o cipro minoica) di uno spillone nuragico del IX sec. a. C. dal santuario funerario di Antas:

Si è proposta da parte di Raimondo Zucca e Massimo Perna l’interpretazione dei segni dello spillone come sillabogrammi ciprioti suddivisi da uno stictogramma: avremmo, infatti, con andamento destrorso,. ti | sa-ti.

I due sillabogrammi ti e sa documentano la forma attestata sia nel sillabario pafio antico, sia nel sillabario eteocipriota o amatusiano, sia nel sillabario comune.

D’altro canto i sillabogrammi in esame rispondono rispettivamente ai nrr. 023 e 082 del CM 1.

Il livello cronologico cui rimanda il supporto della iscrizione (uno spillone sardo) e la necropoli di Antas consente la interpretazione dei sillabogrammi nell’ambito del cipro sillabico, le cui più antiche attestazioni rimontano all’VIII sec. a.C., se con Jean Pierre Olivier riferiamo al Cipro Minoico 1 (e non al cipro sillabico) le iscrizioni sugli obelòi enei della tomba 49 della necropoli di Palaepaphos-Skales del Cipro Geometrico I, uno dei quali (nr. 16) reca una sequenza di segni interpretata come il genitivo di possesso del proprietario greco: o-pe-le-ta-u (Opheltas).

Finora non abbiamo attestazioni di elementi lessicali, toponomastici e antroponomastici paleosardi anteriormente all’età augustea, proponendo per la Sardegna una situazione affine per l’acquisizione della scrittura per singoli elementi paleosardi al Basco e al Lusitano.

Il prosieguo della ricerca potrà eventualmente suffragare una data più antica per le prime documentazioni scrittorie di lessemi paleosardi.

4. Il tema dell’identità insulare nell’antichità

Il tema identitario rappresenta un indirizzo davvero nuovo all’interno della storiografia moderna ed in quanto tale si manifesta come uno degli approcci contemporanei più stringenti ad un ambito, nel nostro caso antichistico, della ricerca. I nostri strumenti, tuttavia, sono le fonti, tutti i tipi di fonti antiche (letterarie, epigrafiche, giuridiche, numismatiche, toponomastiche, storico-artistiche, archeologiche, antropologiche etc.) attraverso l’interpretazione delle stesse che ci guidano alla individuazione sia delle manifestazioni identitarie autoctone (culturali, linguistiche etc.), sia dei modi di vedere autoctoni gli “altri”, sia, infine, delle classificazioni identitarie che le altre culture, entrate in rapporto con gli autoctoni, diedero dei sistemi antropogeografici presi in esame.

Per l’antichistica ci piace ricordare il volume miscellaneo Cultural Identity in the Ancient Mediterranean curato da Erich S. Gruen (2011), il lavoro coordinato da Antonio Caballos Rufino e Sabine Lefebvre, Roma generadora de identidades: la experiencia hispana. Collection de la Casa de Velázquez, (2011), e per il tema insulare gli Atti del VI Congresso di Erice, curati da Carmine Ampolo, Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico (2009). Infine il nostro Identità insulare, in Insularity, Identity and Epigraphy in the Roman World, Edited by Javer Velaza, Cambridge Scholars Publishging, Cambridge 2017, che si sofferma su alcuni aspetti delle identità insulari del Mediterraneo, rinunciando senz’altro ad individuare delle costanti, poiché la chiave di lettura del mondo insulare deve essere ricercata nella dinamica storica dei paesaggi antropogeografici di ogni isola.

Uno dei fondatori delle Annales, Lucien Febvre, ha dedicato alle isole il secondo capitolo «Les petits cadres naturels: les unités insulaires», nel quadro delle «possibilités et genre de vie», troisième partie della sua opera «La terre et l’évolution humaine. Introduction géographique à l’histoire». Il volume di L. Febvre è un classico della geografia umana ad onta della sua data di pubblicazione, il 1922, come riflettono le varie edizioni e ristampe fino all’ultima del 2014 e la sua continuativa utilizzazione da parte di studiosi di vario ambito, antichisti, medievisti, modernisti, storici del diritto etc.

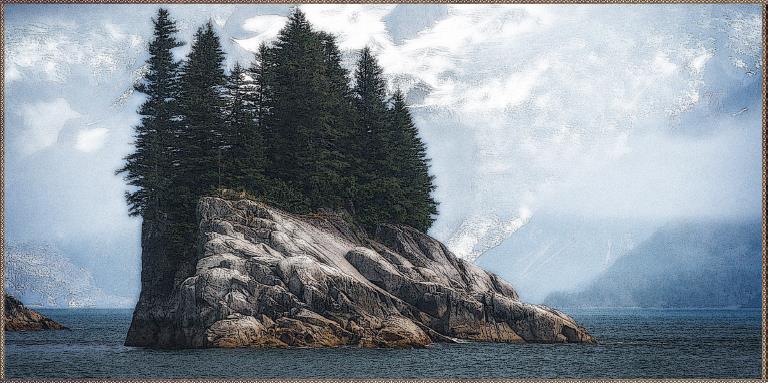

È stato osservato che La Terre et l’évolution humaine di L. Febvre costituisca la critique basique du déterminisme insulaire, che va a colpire il concetto tradizionale antico di insula come terra mari cincta, e dunque isolata poiché, secondo Festo, Isidoro ed altri le insulae dictae quod in salo sint.

Prenderemo, dunque, le mosse da una celebre pagina di Febvre sovente citata negli studi sulle isole dell’antichità: “Les rivages sollicitent, notions-nous, tous ceux qui, prenant un point d’appui sur eux, s’élancent à travers le libre espace marin et mènent la vie aventureuse du navigateur. — Mais, nous l’avons dit auparavant : l’île est donnée, couramment, comme le type même du domaine d’isolement sur la mer. Contradiction. Comment la résoudre ? Disons-le tout de suite, il n’y a pas à la résoudre ; il n’y a qu’à accuser la contradiction, aussi nettement que possible. Et qu’à essayer, pour commencer, de comprendre comment s’est créé le thème de l’isolement insulaire. (…)Évidemment, il y a des îles perdues dans l’espace océanique, tout à fait à l’écart des grandes routes et des grands courants de circulation maritime. (…) Pourquoi même aller si loin ? En pleine Méditerranée, un îlot comme Scarpanto, l’ancienne Karpathos, entre la Crète et Rhodes, donne l’impression, aux rares voyageurs qui y abordent d’aventure, du plus absolu des isolements. (…)Mais, par contre, il y a des îles placées sur les grandes routes du globe, à des points de bifurcation des principaux itinéraires mondiaux : à des carrefours maritimes. Comment les comparer aux premières ? Voici la Sicile et la Crète dans la Méditerranée d’autrefois (…)Que l’on pense à la Sicile, tour à tour phénicienne (pour ne point remonter plus haut), puis grecque, puis carthaginoise, puis romaine, puis vandale et gothique et byzantine — arabe, et puis normande, et puis angevine, aragonaise, impériale, savoyarde, autrichienne… Arrêtons-nous: l’énumération complète serait interminable. Et sans doute à tous ces changements politiques n’a pas correspondu un changement total de civilisation, l’établissement d’une culture et d’une vie matérielle toute nouvelle; la remarque n’a pas besoin d’être faite. Mais chacune de ces vagues successives qui ont recouvert, plus ou moins longtemps, l’antique sol sicilien a laissé quelque chose sur le rivage en se retirant au loin. Autant de dominations, autant d’expériences, à tout le moins. Sociétés insulaires ? Mais qui va comparer une île de cette sorte, une île-carrefour, à ces îles-prisons qui semblent autant de conservatoires de vieilles races éliminées, de vieux usages, de vieilles formes sociales bannies des continents ? Qui va comparer, pour ne pas chercher plus loin, cette Sicile convoitée, disputée, colonisée sans répit, avec la Corse voisine ou la Sardaigne?”.

Al concetto chiave febvriano di île-carrefour contrapposto à îles-prisons- conservatoires si sono richiamati Sylvie Vilatte per le isole greche e, più recentemente, Carmine Ampolo che nel suo Isole di storie, storie di isole attenua la opposizione febvriana fra Sardegna e Sicilia:

“Credo che nel caso specifico questa opposizione tra Sicilia – île carrefour e Sardegna e Corsica îles-conservatoires o persino isole-prigione – sia ormai inaccettabile, almeno per chi si occupa di preistoria e protostoria o anche di storia antica (malgrado periodi di relativo isolamento o ad esempio di una Sardegna luogo di condanna ad metalla e di una Corsica luogo di esilio di un Seneca)”.

Alle stesse conclusioni è giunto Stephane Gombaud, nel suo studio Iles, insularité et îleité: “Enfin, le thème de la navigation et de l’isolement insulaire doit être repris dans une perspective historique. Si quelques îles nous apparaissent comme des prisons, il ne s’agit que d’un point de vue subjectif. Un bout du monde peut devenir une destination prisée voire un relais sur une nouvelle route maritime. Le thème de l’isolement insulaire est une fiction, un thème créé à partir de quelques considérations accidentelles (les îlots “perdus”au milieu des océans) et soutenu en réalité par un tour d’esprit anhistorique. La Sicile n’est pas davantage une île-carrefour qu’une île-prison, quand ce serait l’inverse pour la Sardaigne. En réalité, chaque île apparaît comme close ou ouverte en fonction de la civilisation qui la domine et, sur la longue durée, cette domination ne cesse de changer”.

Il tema dell’identità insulare mediterranea deve essere declinato storicamente al plurale poiché la definizione nesonomastica, mitografica, geografica, etnografica, storica, socio-antropologica di ogni isola lungi dall’essere fissa nel tempo, si evolve in rapporto alle dinamiche antropologiche e naturali che delineano il palinsesto del paesaggio storico.

Il Volksgeist (spirito di un popolo) ha forme identitarie che possono essere anche mitiche come la eleuthería (libertà) che l’oracolo delfico vaticinò per i Sardi discendenti dai figli di Herakles, e che ha ispirato una profonda riflessione storiografica qual è la «costante resistenziale» di Giovanni Lilliu. Altra cosa, invece, sono le interpretazioni false dei Realien, ossia, nelle scienze storiche, delle fonti, siano esse documentarie, epigrafiche, archeologiche etc., piegate ad esprimere un mito made in Sardinia, di volta in volta al servizio di interessi spettacolari e massmediologici, magari arrivando ad amputare la Sardegna della sua vera storia e perfino della sua antichissima lingua.

Vorrei iniziare questa breve presentazione con due ricordi recenti, forti e intensi, che possono raccontare con più immediatezza cosa è diventato il Canopoleno di oggi, grazie all’impegno dei rettori e dei dirigenti, dei professori, degli educatori, di tutti gli studenti: come Rettore dell’Università ho assistito più volte nell’Aula Magna del Canopoleno a manifestazioni e incontri di grandissimo interesse.

Vorrei iniziare questa breve presentazione con due ricordi recenti, forti e intensi, che possono raccontare con più immediatezza cosa è diventato il Canopoleno di oggi, grazie all’impegno dei rettori e dei dirigenti, dei professori, degli educatori, di tutti gli studenti: come Rettore dell’Università ho assistito più volte nell’Aula Magna del Canopoleno a manifestazioni e incontri di grandissimo interesse.