Il contributo di Antonio Pigliaru alla cultura sarda.

Il contributo di Antonio Pigliaru alla cultura sarda

ISRE, Sassari Teatro civico, 16 maggio 2019

di Attilio Mastino

Ho conosciuto il pensiero di Antonio Pigliaru soprattutto attraverso molti suoi ammiratori e collaboratori, Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia, Marcello Lelli, Alberto Merler, Gabriella Mondardini, Marina Saba e la moglie Rina Fancellu (1925-2014), mia collega di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la Facoltà di Magistero; anche attraverso i figli Giovanni, Francesco e Amelia[1]. Pochi mesi prima della sua morte (18 luglio 2014), Rina mi aveva donato l’intera serie della Rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità “Ichnusa”, uscita tra il 1949 ed il 1964, che ho sfogliato in questi giorni, riscoprendo consonanze e anticipazioni, linee interpretative della cultura sarda poi arrivate a maturità con gli allievi di Antonio Pigliaru: una rivista che sceglieva già con il titolo un livello “alto”, richiamando le luci e le ombre, i misteri presenti già nell’immaginario collettivo dei Greci antichi; una rivista che non voleva essere “di parte”, “unilaterale”, ma uno strumento vivo, capace di “recare totale testimonianza sulla Sardegna”, dare insomma “una concreta misura della cultura sarda”, in grado di indicare una prospettiva interpretativa di “tutti i termini costitutivi della realtà e della “questione sarda” “”: una rivista “aperta” ma rigorosa, sede di dibattito libero da condizionamenti, pluralista, indirizzata in particolare agli “intellettuali” (nel senso della parola assunto da Giovanni Lilliu, “tutti coloro che hanno intelletto in Sardegna”, interpretando con più modernità Antonio Gramsci), “senza distinzioni di sorta, nella speranza fattiva di poter così esprimere un movimento intellettuale unitario, perché rivolto ad un impegno comune: quello dell’inserimento attivo e critico della cultura nel quadro del complesso della vita regionale”.

Ho conosciuto il pensiero di Antonio Pigliaru soprattutto attraverso molti suoi ammiratori e collaboratori, Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia, Marcello Lelli, Alberto Merler, Gabriella Mondardini, Marina Saba e la moglie Rina Fancellu (1925-2014), mia collega di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la Facoltà di Magistero; anche attraverso i figli Giovanni, Francesco e Amelia[1]. Pochi mesi prima della sua morte (18 luglio 2014), Rina mi aveva donato l’intera serie della Rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità “Ichnusa”, uscita tra il 1949 ed il 1964, che ho sfogliato in questi giorni, riscoprendo consonanze e anticipazioni, linee interpretative della cultura sarda poi arrivate a maturità con gli allievi di Antonio Pigliaru: una rivista che sceglieva già con il titolo un livello “alto”, richiamando le luci e le ombre, i misteri presenti già nell’immaginario collettivo dei Greci antichi; una rivista che non voleva essere “di parte”, “unilaterale”, ma uno strumento vivo, capace di “recare totale testimonianza sulla Sardegna”, dare insomma “una concreta misura della cultura sarda”, in grado di indicare una prospettiva interpretativa di “tutti i termini costitutivi della realtà e della “questione sarda” “”: una rivista “aperta” ma rigorosa, sede di dibattito libero da condizionamenti, pluralista, indirizzata in particolare agli “intellettuali” (nel senso della parola assunto da Giovanni Lilliu, “tutti coloro che hanno intelletto in Sardegna”, interpretando con più modernità Antonio Gramsci), “senza distinzioni di sorta, nella speranza fattiva di poter così esprimere un movimento intellettuale unitario, perché rivolto ad un impegno comune: quello dell’inserimento attivo e critico della cultura nel quadro del complesso della vita regionale”.

Ricordando i suoi studi al Canopoleno[2], la sua laurea in Giurisprudenza, il suo insegnamento di Filosofia del diritto, l’ordinariato in Dottrina dello Stato, d’accordo coi suoi allievi negli ultimi anni del mio Rettorato avevamo collocato l’immagine giovanile di Antonio Pigliaru (scomparso a Sassari il 27 marzo 1969) sul banner collocato nel marzo 2012 per i 450 anni dell’Università davanti al nuovo Dipartimento di Giurisprudenza che si affaccia sui Giardini Pubblici in viale Mancini (accanto al premio Nobel Daniel Bovet, Carlo Gastaldi, Giovanni Manunta, Antonio Milella, Lorenzo Mossa, Paolo Sylos Labini, Marco Tangheroni, Achille Terracciano): qui opera la bella Biblioteca di Scienze Sociali Antonio Pigliaru[3].

Proprio il 18 luglio 2014, nella giornata dei funerali della nostra cara Rina Pigliaru, avevamo presentato il libro edito da Maestrale su Antonio Simon Mossa[4], ripensando per un momento al ruolo avuto da Antonio Pigliaru nella travagliata preparazione del lungometraggio di Fiorenzo Serra (L’ultimo pugno di terra) restaurato per iniziativa dell’Assessorato Regionale alla P.I., della Fondazione Banco di Sardegna, della Cineteca sarda e della Società Umanitaria. Con la consulenza del Laboratorio di Antropologia Visuale del Dipartimento di storia scienze dell’uomo e della formazione del nostro Ateneo, che nel nome ricorda la figura di Fiorenzo Serra, dopo la convenzione con la Fondazione umanitaria voluta dall’Assessore Sergio Milia[5].

In quella sede avevamo scritto: “Il filosofo del diritto Antonio Pigliaru ispiratore di un’intera generazione di giovani intellettuali isolani, nel 1949 tra i fondatori di “Ichnusa”, portava con se il sapore fresco di una sardità profonda, radicata sulle sue origini orunesi e sulla sua Barbagia. Temi che nel lungometraggio di Fiorenzo Serra esplodono nelle bellissime scene della transumanza delle greggi di pecore da Fonni verso la Nurra, nella rappresentazione della vita dei pastori fatta di solitudine e di sofferenza, ma anche di scoperte quotidiane come l’emozionante nascita di un agnello che perde la placenta, accolto dal gregge quando ancora non riesce a reggersi sulle zampe, collocato con altri agnelli nella tasca di una bisaccia – sa bertula – sotto la pioggia. Il nuraghe massiccio della prima scena testimonia le origini preistoriche della pastorizia sarda che continuava a vivere in uno spazio dove il tempo si misurava in altro modo e mi porta immediatamente alla mente quella scena che ho vissuto a Tamuli di Macomer, quando Giovanni Lilliu riuscì ad evocare per noi studenti di Studi Sardi quasi per incanto un mondo antico, una dimensione parallela perduta, indicandoci la figura di un pastore che improvvisamente era apparso dal nulla, del tutto simile ad un personaggio dei tempi eroici protosardi: una figura, quella del pastore, che Lilliu osservava con grande simpatia e rispetto, perché era il testimone finale di una sapienza antica. Del resto già Diodoro Siculo nell’età di Augusto pensava ai pastori sardi per il mito discendenti dai 50 figli di Eracle come a campioni di libertà. Ma in questo film c’è anche l’eco del volume di Pigliaru del 1959 La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, con il corpo del pastore ucciso nelle campagne di Sedilo, vestito d’orbace, con il portafoglio vuoto, le mosche che si accaniscono sul viso, il trasporto della salma dall’ovile, il funerale, la fossa per la bara nera, s’attittidu e il silenzio dei parenti e insieme il pianto della vedova che invita alla vendetta. Così c’è Pigliaru nell’intervista quasi televisiva al pastore che racconta che i sardi che non sanno rubare sono destinati a restare miserabili, ad essere disprezzati, a non essere amati in famiglia. Ci sono gli animali che vivono con gli uomini, certo le pecore transumanti per tratturi millenari, ma anche gli asini, i cavalli, i buoi, i cani, perfino le volpi temute tanto che non se ne riesce a pronunciare il nome. Ritorna forte l’impressione del racconto drammatico contenuto nel volume Antiles di Mario Medde: Antiles sono gli stipiti in basalto, gli architravi, le porte che occorre varcare e che immettono ad un territorio, ma anche ad una cultura, ad un ambiente sociale, ad un momento della nostra vita, che conserva intatto il sapore della vita vera, il senso delle cose che ci colpiscono, il profumo della casa che continuiamo ad amare anche quando ne siamo stati sradicati. Medde racconta la morte del nonno paterno, colpito da una roncolata inferta da un altro pastore, lungo un sentiero di Norbello negli anni 50: scrive commosso che per anni le pietre insanguinate sul punto dove cadde il nonno restarono così disposte e macchiate, mute testimoni di un delitto orrendo, di una violenza gratuita, di un abuso non più comprensibile. E trenta anni prima, durante la primavera insanguinata del 1922, attraverso i drammatici racconti della madre, gli ritorna come se l’avesse vista con i propri occhi l’immagine dei mozziconi delle orecchie delle pecore rubate e mutilate, recisi e abbandonati lungo Sa Bia de Cotzula, a Sas Benas verso Domus. Segni della proprietà del bestiame recisi con la mutilazione delle pecore. Segni che proiettano nella memoria quasi in un film la corsa disperata della nonna materna incinta di 7 mesi verso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Orracu, per ritrovare alla fine sconvolta il corpo insanguinato del compagno ucciso su questo caminu de sa fura che conduceva ad Otzana e ai monti della Barbagia, dove transitava il bestiame rubato nella valle. Un’ingiustizia, l’uccisione di un testimone scomodo, che i pastori specialisti de s’arrastu, alla ricerca delle orme degli abigeatari, non avrebbero saputo vendicare”.

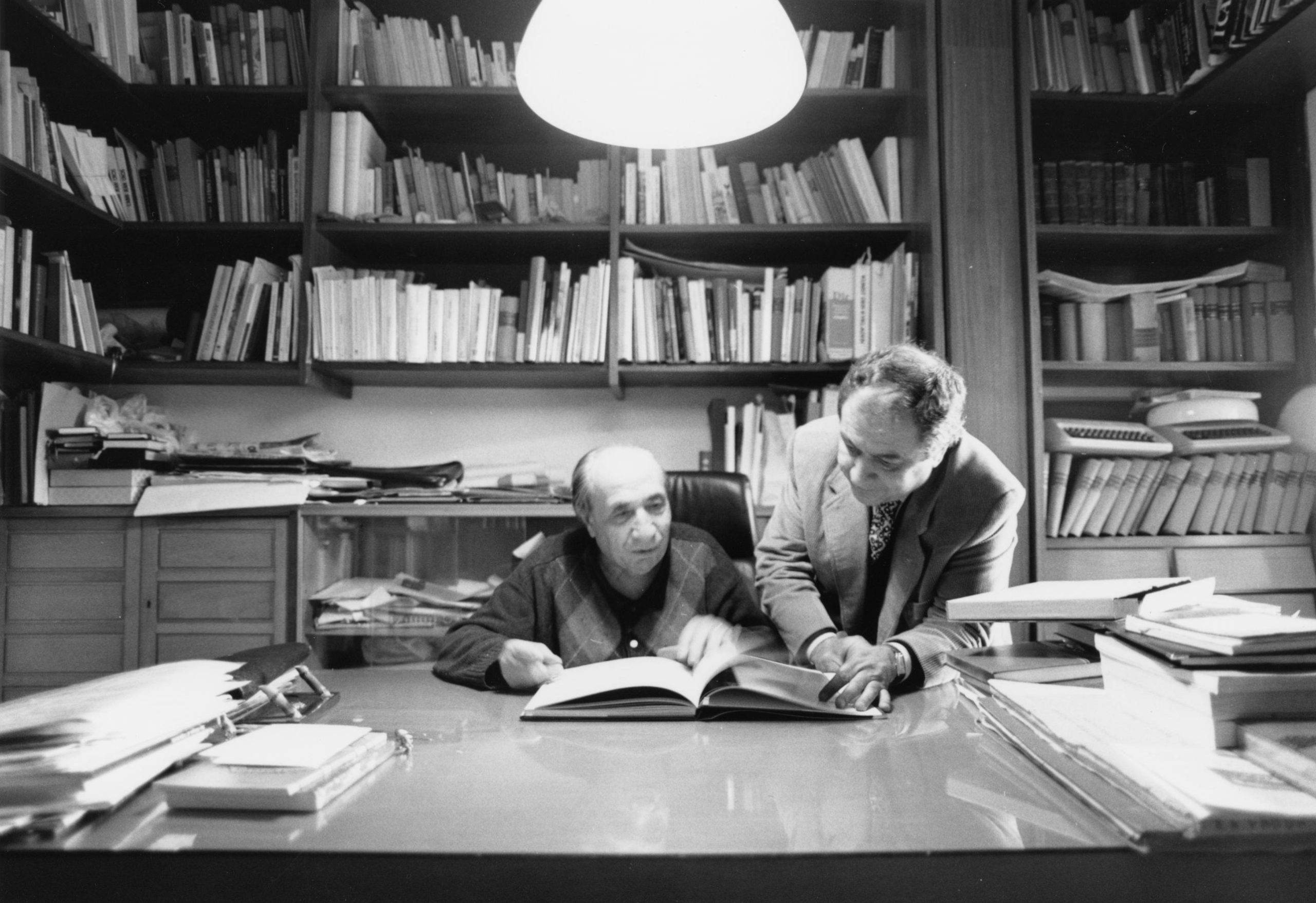

Antonio Pigliaru è stato il più interessante e certo anche il più importante intellettuale sardo del Novecento. Della sua multiforme attività non soltanto di pensatore e di studioso ma anche e soprattutto di infaticabile organizzatore di cultura l’Università è stato uno dei “luoghi” centrali. La sua carriera accademica si è svolta quasi per intero, nei non molti anni di vita che il destino gli ha riservato, nell’Università di Sassari: tra l’inizio degli anni cinquanta e la fine dei sessanta, vi è stato prima assistente, quindi docente incaricato, infine Professore Ordinario di Dottrina dello Stato. Di quella stagione restano a testimonianza non soltanto i numerosi scritti, primo fra i quali il citato libro giustamente famoso su “La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico”, ma anche il suo intenso lavoro didattico. Il rapporto fra Pigliaru e i suoi studenti è uno dei momenti più alti della sua interpretazione del ruolo dell’intellettuale nella Sardegna del secondo dopoguerra, in un momento epocale della storia dell’Isola, fra la conquista dello Statuto di autonomia regionale e l’ondata “rivoluzionaria” del movimento del sessantotto. La sua ultima lezione nel marzo del 1969, tenuta poche ore prima della sua improvvisa scomparsa e drammatizzata da un confronto aspro e insieme profondo con le ragioni dei suoi allievi, è quasi metafora di un’intera esistenza in cui neppure una lunga, grave malattia poté allentare la tensione pedagogica di un uomo che aveva messo il proprio sapere e la sua stessa capacità di resistenza alle fatiche della vita a servizio della sua passione democratica.

Pigliaru ha vissuto la propria esperienza di intellettuale in modo eroico: non soltanto per il rifiuto, tutto barbaricino, di arrendersi a s’apprettu, alla pressione degli eventi personali e della stessa “storia grande e terribile” che si svolgeva in quegli anni in Sardegna non meno che in tante altre parti del mondo, ma soprattutto per la coerenza a un ideale della “missione dei clerici” che fu suo in un’età in cui tanti altri intellettuali vissero la cultura come impegno (ma tanti altri tradirono).

Nella battaglia culturale di Pigliaru e dei suoi amici si può leggere in filigrana l’immagine e l’interpretazione di un modello per il quale non è difficile richiamare il nome di Gramsci. Nucleo motore del suo lavoro fu proprio quello sforzo di “sprovincializzare la provincia” cui è intitolato il suo primo scritto per la rivista “Ichnusa”, prestigioso luogo di dibattito e di confronto, da lui diretta come direttore responsabile fra il 1949 e il 1964 (poi da Manlio Brigaglia, Giuseppe Melis Bassu e Salvatore Mannuzzu tra il 1982 e il 1993): il progetto lungamente perseguito fu il tentativo di portare il mondo stesso degli intellettuali sardi (ma non solo a loro era rivolta la sua attenzione, sì bene a quel più largo e animato soggetto che in quegli anni veniva sulla scena sociale evocato con il nome di “popolo sardo”) fuori da un destino di triplice, quadruplice provincialismo e utilizzare energie di quella Sardegna nuova per radicare nella cultura politica dei sardi la coscienza dell’autonomia come fondamento di un’idea e di una pratica moderna della democrazia su cui articolare e rinnovare il rivendicazionismo regionale, partenda dall’insegnamento letterario anche in ambito umanistico (la nascita della Facoltà di Magistero).

Lo slogan che chiedeva, sulle pagine di “Ichnusa” ma anche in fronte di molti suoi scritti scientifici, una cultura moderna e autonomista – intendendo il binomio come la dotazione inscindibile necessaria per mettere la Sardegna sulla via europea del progresso – è la parola d’ordine di tanta parte della sua attività di studioso e di animatore di un dibattito a più voci, in cui il confronto aveva sempre una sua interna forza dialettica capace di allargare l’area della cultura isolana a territori sempre nuovi della realtà regionale. Il ricordo di lui, così legato a quella che sembrava l’esaltante stagione della Rinascita, dura per questo ben oltre i limiti di quel tempo e di quella esperienza che fu comune a tanti intellettuali sardi: la sua lezione di vita e di pensiero resta ancora viva, ad insegnare anche alle generazioni più giovani e ad animarle nel cammino.

Nell’Editoriale di “Ichnusa” n. 15 che chiude il 1956, primo anno della ripresa[6], non firmato ma scritto come quasi tutti gli altri dal direttore responsabile Antonio Pigliaru e non dal Direttore della rivista Salvatore Piras[7], mi hanno colpito alcune sottolineature progressiste, democratiche, pluraliste, con una evidente vitalità inquadrata nelle linee programmatiche definite nel fascicolo 10 della rivista: si desidera mobilitare gli intellettuali (pur con le amarezze che qua e là ritornano sulle difficoltà ad essere ascoltati davvero), indirizzandoli verso una sorta di pubblico esame di coscienza; si discutevano le questioni organizzative (la puntualità nelle pubblicazioni, l’incremento della rosa dei collaboratori, il convinto riconoscimento come adeguato strumento di lavoro e una adeguta sede di dibattito politico e culturale), ma si ha netta l’impressione della vitalità del gruppo dei redattori, la dimensione nazionale, il carattere politicamente aperto dal marxismo all’idealismo, al cattolicesimo, perché <<anche ad uomini di diversa provenienza politica e di diversa formazione intellettuale>> è stato e sarà <<possibile vivere una esperienza comune, impegnarsi in una azione comune senza per ciò esser costretti a rinunciare a se stessi, alle proprie ragioni, alle ragioni della propria cultura>>. Da un punto di vista programmatico, “Ichnusa” <<o sarà così (molteplicità di prospettive per un dibattito organico e molteplicità di temi per una conoscenza concreta della Sardegna stessa) o non potrà mai essere quella rivista significativa che vuol essere: una rivista aperta a tutti gli interessi che il suo tema (la questione sarda) le impone di affrontare e a tutte le voci che la cultura sarda riesce ad esprimere e a liberare>>. La rivista ha lavorato per sviluppare il dialogo attraverso la molteplicità delle voci, per <<creare condizioni favorevoli allo sviluppo, all’ulteriore sviluppo del dialogo tra voci diverse intorno ai problemi comuni>>; temi urgenti a livello nazionale ma particolarmente pressanti in Sardegna, per combattere il triste silenzio di sempre, per coinvolgere il mondo della cultura nel dibattito “politico” sul Mezzogiorno e sullo specifico della realtà sarda e delle zone interne, per avviare la Rinascita (il Piano di Rinascita è dell’11 giugno 1962 ma su “Ichnusa il primo articolo di Pigliaru sulla Rinascita è di sette anni prima sul numero IV,10): in piena sintonia con Antonio Pigliaru (spesso inascoltato), Giovanni Lilliu avrebbe parlato in seguito di fallimento dell’autonomia e di Rinascita abortita.

E poi occorreva rileggere con occhi nuovi, con originalità e compassione per i sardi l’eredità di Antonio Gramsci; ma sempre con la voglia di superare la tentazione e il rischio dell’eclettismo, la frantumazione, i limiti oggettivi dell’esperienza, evidenziati con una spietata autocritica: l’eterogeneità dei temi, dalla letteratura, alla cultura, alla sociologia, all’economia, alla tecnica; occorre sempre andare alla ricerca di ciò che accomuna i redattori perché la molteplicità di interessi ruota attorno ad un tema centrale, <<la Sardegna, la sua realtà quotidiana, tutta la sua vita>>, rivalutando il momento originariamente ed oggettivamente unitario, che può far scandalo, ma oportet ut scandala eveniant (Luca, 18,7). E’ davvero strabiliante che tali concetti siano stato nitidamente formulati in piena guerra fredda, con l’atomica francese all’indomani dell’indipedenza della Tunisia e del Marocco graziosamente concessa dalla Francia coloniale (tema che torna negli scritti di Tito Orrù di quegli anni), della nazionalizzazione del canale di Suez, della seconda guerra arabo-israeliana, dell’insurrezione antisovietica in Ungheria e degli imbarazzi di Togliatti e dei comunisti italiani, della liberazione del cardinale polacco Stefan Wyszyński. dell’uccisione del dittatore del Nicaragua Anastasio Somoza García, dello sbarco di Fidel Castro a Cuba; siamo a sei anni dalla nascita della Cassa per il Mezzogiorno – un gesto lungimirante e aperto della classe dirigente e del Governo De Gasperi – e pienamente nel secondo tempo dell’autonomia regionale, un evento che riempie ora ogni pagina della rivista.

Pigliaru in quei pochi anni leggeva, commentava, si occupava di moltissimi temi: il banditismo sardo, il problema della mediazione culturale in Sardegna, l’edilizia scolastica e il rapporto con la piena occupazione; anche con spunti polemici (16, p. 39; 18, p. 51; 19, p. 63), con repertori bibliografici (penso alla bibliografia sull’emigrazione italiana), con note e recensioni; vd. ad es. la recensione alla riedizione dei Canti barbaricini di Sebastiano Satta, e poi Remo Branca (la prima edizione del 1956 di Sardegna segreta), Maria Giacobbe (la prima edizione del Diario di una maestrina è del 1957, con le osservazioni di Aldo Capitini sul numero 24 di “Ichnusa”, pp. 41-43). Forse i risulti non furono pari alle attese e forse esagerava Manlio Brigaglia a dire che la Sardegna usciva finalmente dal suo lungo Medioevo, mentre criticamente Simonetta Sanna avrebbe osservato che si verificò una resa acritica agli aspetti deteriori di una modernità a rischio. Del resto già lo stesso Antonio Pigliaru su Ichnusa e Renzo Laconi avevano paventato l’ipoteca dell’industrializzazione petrolchimica sullo sviluppo dell’isola.

Arrivato a Sassari qualche anno dopo la sua morte, ho letto nelle attività dei tanti allievi, ammiratori, collaboratori di Antonio Pigliaru[8], nei racconti di sua moglie Rina, nei suoi scritti il sapore di un magistero rigoroso e severo e insieme la lezione dolce e amara di un grande intellettuale sardo, che riesce ancora oggi a convincere, a stimolare passioni ed a suggerire motivazioni nuove: in quest’occasione a Nuoro e Orune ho ritrovato persone e temi che veramente entrano in profondità nel dibattito sulla Sardegna di oggi e di domani.[9]

[1] A. Mastino, La scomparsa di Caterina Fancellu vedova di Antonio Pigliaru, in Quei nostri cinque magnifici anni (2009-2014), Supplemento (giugno-ottobre 2014), Carlo Delfino Editore, Sassari 2014, pp. 25-26.

[2] Id., Presentazione, in M. Derudas, Il Convitto nazionale Canopoleno di Sassari. Una finestra aperta su quattrocento anni di storia, Carlo Delfino Editore, Sassari 2018, pp. 7-11.

[3] Id., L’Università di Sassari tra passato e futuro, in Quei nostri cinque magnifici anni (2009-2014), Carocci Roma 2014, p. 341; vd. anche Università degli studi di Sassari : 450 anni di storia anno accademico 2011-2012, Comitato organizzatore per le celebrazioni del 450. anniversario di fondazione dell’Università degli studi di Sassari, Sassari 2013.

[4] Id., Antonio Simon Mossa, “poeta della nazionalità” e “padre dell’autonomia” nel giudizio di Giovanni Lilliu, in Antonio Simon Mossa a Nuoro. L’architettura, il cinema, la politica, a cura di Antonello Nasone, ISRE, Nuoro 2018, pp. 19-32.

[5] Id., Fiorenzo Serra e la Sardegna degli anni 50, in Altri cinque magnifici anni (2014-2019), Sassari 2020, pp. 209-214.

[6] Pp. 5-10.

[7] Ibid., p. 92.

[8] Cito almeno S. Tola, Gli anni di “Ichnusa”. La rivista di Antonio Pigliaru nella Sardegna della rinascita, Sassari 1994.

[9] Vd. A. Mastino, Prefazione, in Il soldino dell’anima. Antonio Pigliaru interroga Antonio Gramsci, a cura del Comitato Archivio Antonio Pigliaru Terra Gramsci, CUEC, Cagliari 2010, pp. 9-10.

Il contributo di Antonio Pigliaru alla cultura sarda

ISRE, Sassari Teatro civico, 16 maggio 2019

di Attilio Mastino

Ho conosciuto il pensiero di Antonio Pigliaru soprattutto attraverso molti suoi ammiratori e collaboratori, Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia, Marcello Lelli, Alberto Merler, Gabriella Mondardini, Marina Saba e la moglie Rina Fancellu (1925-2014), mia collega di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la Facoltà di Magistero; anche attraverso i figli Giovanni, Francesco e Amelia[1]. Pochi mesi prima della sua morte (18 luglio 2014), Rina mi aveva donato l’intera serie della Rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità “Ichnusa”, uscita tra il 1949 ed il 1964, che ho sfogliato in questi giorni, riscoprendo consonanze e anticipazioni, linee interpretative della cultura sarda poi arrivate a maturità con gli allievi di Antonio Pigliaru: una rivista che sceglieva già con il titolo un livello “alto”, richiamando le luci e le ombre, i misteri presenti già nell’immaginario collettivo dei Greci antichi; una rivista che non voleva essere <<di parte>>, <<unilaterale>>, ma uno strumento vivo, capace di <<recare totale testimonianza sulla Sardegna>>, dare insomma <<una concreta misura della cultura sarda>>, in grado di indicare una prospettiva interpretativa di <<tutti i termini costitutivi della realtà e della “questione sarda”>>: una rivista “aperta” ma rigorosa, sede di dibattito libero da condizionamenti, pluralista, indirizzata in particolare agli “intellettuali” (nel senso della parola assunto da Giovanni Lilliu, “tutti coloro che hanno intelletto in Sardegna”, interpretando con più modernità Antonio Gramsci), <<senza distinzioni di sorta, nella speranza fattiva di poter così esprimere un movimento intellettuale unitario, perché rivolto ad un impegno comune: quello dell’inserimento attivo e critico della cultura nel quadro del complesso della vita regionale>>.

Ricordando i suoi studi al Canopoleno[2], la sua laurea in Giurisprudenza, il suo insegnamento di Filosofia del diritto, l’ordinariato in Dottrina dello Stato, d’accordo coi suoi allievi negli ultimi anni del mio Rettorato avevamo collocato l’immagine giovanile di Antonio Pigliaru (scomparso a Sassari il 27 marzo 1969) sul banner collocato nel marzo 2012 per i 450 anni dell’Università davanti al nuovo Dipartimento di Giurisprudenza che si affaccia sui Giardini Pubblici in viale Mancini (accanto al premio Nobel Daniel Bovet, Carlo Gastaldi, Giovanni Manunta, Antonio Milella, Lorenzo Mossa, Paolo Sylos Labini, Marco Tangheroni, Achille Terracciano): qui opera la bella Biblioteca di Scienze Sociali Antonio Pigliaru[3].

Proprio il 18 luglio 2014, nella giornata dei funerali della nostra cara Rina Pigliaru, avevamo presentato il libro edito da Maestrale su Antonio Simon Mossa[4], ripensando per un momento al ruolo avuto da Antonio Pigliaru nella travagliata preparazione del lungometraggio di Fiorenzo Serra (L’ultimo pugno di terra) restaurato per iniziativa dell’Assessorato Regionale alla P.I., della Fondazione Banco di Sardegna, della Cineteca sarda e della Società Umanitaria. Con la consulenza del Laboratorio di Antropologia Visuale del Dipartimento di storia scienze dell’uomo e della formazione del nostro Ateneo, che nel nome ricorda la figura di Fiorenzo Serra, dopo la convenzione con la Fondazione umanitaria voluta dall’Assessore Sergio Milia[5].

In quella sede avevamo scritto: <<Il filosofo del diritto Antonio Pigliaru ispiratore di un’intera generazione di giovani intellettuali isolani, nel 1949 tra i fondatori di “Ichnusa”, portava con se il sapore fresco di una sardità profonda, radicata sulle sue origini orunesi e sulla sua Barbagia. Temi che nel lungometraggio di Fiorenzo Serra esplodono nelle bellissime scene della transumanza delle greggi di pecore da Fonni verso la Nurra, nella rappresentazione della vita dei pastori fatta di solitudine e di sofferenza, ma anche di scoperte quotidiane come l’emozionante nascita di un agnello che perde la placenta, accolto dal gregge quando ancora non riesce a reggersi sulle zampe, collocato con altri agnelli nella tasca di una bisaccia – sa bertula – sotto la pioggia. Il nuraghe massiccio della prima scena testimonia le origini preistoriche della pastorizia sarda che continuava a vivere in uno spazio dove il tempo si misurava in altro modo e mi porta immediatamente alla mente quella scena che ho vissuto a Tamuli di Macomer, quando Giovanni Lilliu riuscì ad evocare per noi studenti di Studi Sardi quasi per incanto un mondo antico, una dimensione parallela perduta, indicandoci la figura di un pastore che improvvisamente era apparso dal nulla, del tutto simile ad un personaggio dei tempi eroici protosardi: una figura, quella del pastore, che Lilliu osservava con grande simpatia e rispetto, perché era il testimone finale di una sapienza antica. Del resto già Diodoro Siculo nell’età di Augusto pensava ai pastori sardi per il mito discendenti dai 50 figli di Eracle come a campioni di libertà. Ma in questo film c’è anche l’eco del volume di Pigliaru del 1959 La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, con il corpo del pastore ucciso nelle campagne di Sedilo, vestito d’orbace, con il portafoglio vuoto, le mosche che si accaniscono sul viso, il trasporto della salma dall’ovile, il funerale, la fossa per la bara nera, s’attittidu e il silenzio dei parenti e insieme il pianto della vedova che invita alla vendetta. Così c’è Pigliaru nell’intervista quasi televisiva al pastore che racconta che i sardi che non sanno rubare sono destinati a restare miserabili, ad essere disprezzati, a non essere amati in famiglia. Ci sono gli animali che vivono con gli uomini, certo le pecore transumanti per tratturi millenari, ma anche gli asini, i cavalli, i buoi, i cani, perfino le volpi temute tanto che non se ne riesce a pronunciare il nome. Ritorna forte l’impressione del racconto drammatico contenuto nel volume Antiles di Mario Medde: Antiles sono gli stipiti in basalto, gli architravi, le porte che occorre varcare e che immettono ad un territorio, ma anche ad una cultura, ad un ambiente sociale, ad un momento della nostra vita, che conserva intatto il sapore della vita vera, il senso delle cose che ci colpiscono, il profumo della casa che continuiamo ad amare anche quando ne siamo stati sradicati. Medde racconta la morte del nonno paterno, colpito da una roncolata inferta da un altro pastore, lungo un sentiero di Norbello negli anni 50: scrive commosso che per anni le pietre insanguinate sul punto dove cadde il nonno restarono così disposte e macchiate, mute testimoni di un delitto orrendo, di una violenza gratuita, di un abuso non più comprensibile. E trenta anni prima, durante la primavera insanguinata del 1922, attraverso i drammatici racconti della madre, gli ritorna come se l’avesse vista con i propri occhi l’immagine dei mozziconi delle orecchie delle pecore rubate e mutilate, recisi e abbandonati lungo Sa Bia de Cotzula, a Sas Benas verso Domus. Segni della proprietà del bestiame recisi con la mutilazione delle pecore. Segni che proiettano nella memoria quasi in un film la corsa disperata della nonna materna incinta di 7 mesi verso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Orracu, per ritrovare alla fine sconvolta il corpo insanguinato del compagno ucciso su questo caminu de sa fura che conduceva ad Otzana e ai monti della Barbagia, dove transitava il bestiame rubato nella valle. Un’ingiustizia, l’uccisione di un testimone scomodo, che i pastori specialisti de s’arrastu, alla ricerca delle orme degli abigeatari, non avrebbero saputo vendicare>>.

Antonio Pigliaru è stato il più interessante e certo anche il più importante intellettuale sardo del Novecento. Della sua multiforme attività non soltanto di pensatore e di studioso ma anche e soprattutto di infaticabile organizzatore di cultura l’Università è stato uno dei “luoghi” centrali. La sua carriera accademica si è svolta quasi per intero, nei non molti anni di vita che il destino gli ha riservato, nell’Università di Sassari: tra l’inizio degli anni cinquanta e la fine dei sessanta, vi è stato prima assistente, quindi docente incaricato, infine Professore Ordinario di Dottrina dello Stato. Di quella stagione restano a testimonianza non soltanto i numerosi scritti, primo fra i quali il citato libro giustamente famoso su “La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico”, ma anche il suo intenso lavoro didattico. Il rapporto fra Pigliaru e i suoi studenti è uno dei momenti più alti della sua interpretazione del ruolo dell’intellettuale nella Sardegna del secondo dopoguerra, in un momento epocale della storia dell’Isola, fra la conquista dello Statuto di autonomia regionale e l’ondata “rivoluzionaria” del movimento del sessantotto. La sua ultima lezione nel marzo del 1969, tenuta poche ore prima della sua improvvisa scomparsa e drammatizzata da un confronto aspro e insieme profondo con le ragioni dei suoi allievi, è quasi metafora di un’intera esistenza in cui neppure una lunga, grave malattia poté allentare la tensione pedagogica di un uomo che aveva messo il proprio sapere e la sua stessa capacità di resistenza alle fatiche della vita a servizio della sua passione democratica.

Pigliaru ha vissuto la propria esperienza di intellettuale in modo eroico: non soltanto per il rifiuto, tutto barbaricino, di arrendersi a s’apprettu, alla pressione degli eventi personali e della stessa “storia grande e terribile” che si svolgeva in quegli anni in Sardegna non meno che in tante altre parti del mondo, ma soprattutto per la coerenza a un ideale della “missione dei clerici” che fu suo in un’età in cui tanti altri intellettuali vissero la cultura come impegno (ma tanti altri tradirono).

Nella battaglia culturale di Pigliaru e dei suoi amici si può leggere in filigrana l’immagine e l’interpretazione di un modello per il quale non è difficile richiamare il nome di Gramsci. Nucleo motore del suo lavoro fu proprio quello sforzo di “sprovincializzare la provincia” cui è intitolato il suo primo scritto per la rivista “Ichnusa”, prestigioso luogo di dibattito e di confronto, da lui diretta come direttore responsabile fra il 1949 e il 1964 (poi da Manlio Brigaglia, Giuseppe Melis Bassu e Salvatore Mannuzzu tra il 1982 e il 1993): il progetto lungamente perseguito fu il tentativo di portare il mondo stesso degli intellettuali sardi (ma non solo a loro era rivolta la sua attenzione, sì bene a quel più largo e animato soggetto che in quegli anni veniva sulla scena sociale evocato con il nome di “popolo sardo”) fuori da un destino di triplice, quadruplice provincialismo e utilizzare energie di quella Sardegna nuova per radicare nella cultura politica dei sardi la coscienza dell’autonomia come fondamento di un’idea e di una pratica moderna della democrazia su cui articolare e rinnovare il rivendicazionismo regionale, partenda dall’insegnamento letterario anche in ambito umanistico (la nascita della Facoltà di Magistero).

Lo slogan che chiedeva, sulle pagine di “Ichnusa” ma anche in fronte di molti suoi scritti scientifici, una cultura moderna e autonomista – intendendo il binomio come la dotazione inscindibile necessaria per mettere la Sardegna sulla via europea del progresso – è la parola d’ordine di tanta parte della sua attività di studioso e di animatore di un dibattito a più voci, in cui il confronto aveva sempre una sua interna forza dialettica capace di allargare l’area della cultura isolana a territori sempre nuovi della realtà regionale. Il ricordo di lui, così legato a quella che sembrava l’esaltante stagione della Rinascita, dura per questo ben oltre i limiti di quel tempo e di quella esperienza che fu comune a tanti intellettuali sardi: la sua lezione di vita e di pensiero resta ancora viva, ad insegnare anche alle generazioni più giovani e ad animarle nel cammino.

Nell’Editoriale di “Ichnusa” n. 15 che chiude il 1956, primo anno della ripresa[6], non firmato ma scritto come quasi tutti gli altri dal direttore responsabile Antonio Pigliaru e non dal Direttore della rivista Salvatore Piras[7], mi hanno colpito alcune sottolineature progressiste, democratiche, pluraliste, con una evidente vitalità inquadrata nelle linee programmatiche definite nel fascicolo 10 della rivista: si desidera mobilitare gli intellettuali (pur con le amarezze che qua e là ritornano sulle difficoltà ad essere ascoltati davvero), indirizzandoli verso una sorta di pubblico esame di coscienza; si discutevano le questioni organizzative (la puntualità nelle pubblicazioni, l’incremento della rosa dei collaboratori, il convinto riconoscimento come adeguato strumento di lavoro e una adeguta sede di dibattito politico e culturale), ma si ha netta l’impressione della vitalità del gruppo dei redattori, la dimensione nazionale, il carattere politicamente aperto dal marxismo all’idealismo, al cattolicesimo, perché <<anche ad uomini di diversa provenienza politica e di diversa formazione intellettuale>> è stato e sarà <<possibile vivere una esperienza comune, impegnarsi in una azione comune senza per ciò esser costretti a rinunciare a se stessi, alle proprie ragioni, alle ragioni della propria cultura>>. Da un punto di vista programmatico, “Ichnusa” <<o sarà così (molteplicità di prospettive per un dibattito organico e molteplicità di temi per una conoscenza concreta della Sardegna stessa) o non potrà mai essere quella rivista significativa che vuol essere: una rivista aperta a tutti gli interessi che il suo tema (la questione sarda) le impone di affrontare e a tutte le voci che la cultura sarda riesce ad esprimere e a liberare>>. La rivista ha lavorato per sviluppare il dialogo attraverso la molteplicità delle voci, per <<creare condizioni favorevoli allo sviluppo, all’ulteriore sviluppo del dialogo tra voci diverse intorno ai problemi comuni>>; temi urgenti a livello nazionale ma particolarmente pressanti in Sardegna, per combattere il triste silenzio di sempre, per coinvolgere il mondo della cultura nel dibattito “politico” sul Mezzogiorno e sullo specifico della realtà sarda e delle zone interne, per avviare la Rinascita (il Piano di Rinascita è dell’11 giugno 1962 ma su “Ichnusa il primo articolo di Pigliaru sulla Rinascita è di sette anni prima sul numero IV,10): in piena sintonia con Antonio Pigliaru (spesso inascoltato), Giovanni Lilliu avrebbe parlato in seguito di fallimento dell’autonomia e di Rinascita abortita.

E poi occorreva rileggere con occhi nuovi, con originalità e compassione per i sardi l’eredità di Antonio Gramsci; ma sempre con la voglia di superare la tentazione e il rischio dell’eclettismo, la frantumazione, i limiti oggettivi dell’esperienza, evidenziati con una spietata autocritica: l’eterogeneità dei temi, dalla letteratura, alla cultura, alla sociologia, all’economia, alla tecnica; occorre sempre andare alla ricerca di ciò che accomuna i redattori perché la molteplicità di interessi ruota attorno ad un tema centrale, <<la Sardegna, la sua realtà quotidiana, tutta la sua vita>>, rivalutando il momento originariamente ed oggettivamente unitario, che può far scandalo, ma oportet ut scandala eveniant (Luca, 18,7). E’ davvero strabiliante che tali concetti siano stato nitidamente formulati in piena guerra fredda, con l’atomica francese all’indomani dell’indipedenza della Tunisia e del Marocco graziosamente concessa dalla Francia coloniale (tema che torna negli scritti di Tito Orrù di quegli anni), della nazionalizzazione del canale di Suez, della seconda guerra arabo-israeliana, dell’insurrezione antisovietica in Ungheria e degli imbarazzi di Togliatti e dei comunisti italiani, della liberazione del cardinale polacco Stefan Wyszyński. dell’uccisione del dittatore del Nicaragua Anastasio Somoza García, dello sbarco di Fidel Castro a Cuba; siamo a sei anni dalla nascita della Cassa per il Mezzogiorno – un gesto lungimirante e aperto della classe dirigente e del Governo De Gasperi – e pienamente nel secondo tempo dell’autonomia regionale, un evento che riempie ora ogni pagina della rivista.

Pigliaru in quei pochi anni leggeva, commentava, si occupava di moltissimi temi: il banditismo sardo, il problema della mediazione culturale in Sardegna, l’edilizia scolastica e il rapporto con la piena occupazione; anche con spunti polemici (16, p. 39; 18, p. 51; 19, p. 63), con repertori bibliografici (penso alla bibliografia sull’emigrazione italiana), con note e recensioni; vd. ad es. la recensione alla riedizione dei Canti barbaricini di Sebastiano Satta, e poi Remo Branca (la prima edizione del 1956 di Sardegna segreta), Maria Giacobbe (la prima edizione del Diario di una maestrina è del 1957, con le osservazioni di Aldo Capitini sul numero 24 di “Ichnusa”, pp. 41-43). Forse i risulti non furono pari alle attese e forse esagerava Manlio Brigaglia a dire che la Sardegna usciva finalmente dal suo lungo Medioevo, mentre criticamente Simonetta Sanna avrebbe osservato che si verificò una resa acritica agli aspetti deteriori di una modernità a rischio. Del resto già lo stesso Antonio Pigliaru su Ichnusa e Renzo Laconi avevano paventato l’ipoteca dell’industrializzazione petrolchimica sullo sviluppo dell’isola.

Arrivato a Sassari qualche anno dopo la sua morte, ho letto nelle attività dei tanti allievi, ammiratori, collaboratori di Antonio Pigliaru[8], nei racconti di sua moglie Rina, nei suoi scritti il sapore di un magistero rigoroso e severo e insieme la lezione dolce e amara di un grande intellettuale sardo, che riesce ancora oggi a convincere, a stimolare passioni ed a suggerire motivazioni nuove: in quest’occasione a Nuoro e Orune ho ritrovato persone e temi che veramente entrano in profondità nel dibattito sulla Sardegna di oggi e di domani.[9]

[1] A. Mastino, La scomparsa di Caterina Fancellu vedova di Antonio Pigliaru, in Quei nostri cinque magnifici anni (2009-2014), Supplemento (giugno-ottobre 2014), Carlo Delfino Editore, Sassari 2014, pp. 25-26.

[2] Id., Presentazione, in M. Derudas, Il Convitto nazionale Canopoleno di Sassari. Una finestra aperta su quattrocento anni di storia, Carlo Delfino Editore, Sassari 2018, pp. 7-11.

[3] Id., L’Università di Sassari tra passato e futuro, in Quei nostri cinque magnifici anni (2009-2014), Carocci Roma 2014, p. 341; vd. anche Università degli studi di Sassari : 450 anni di storia anno accademico 2011-2012, Comitato organizzatore per le celebrazioni del 450. anniversario di fondazione dell’Università degli studi di Sassari, Sassari 2013.

[4] Id., Antonio Simon Mossa, “poeta della nazionalità” e “padre dell’autonomia” nel giudizio di Giovanni Lilliu, in Antonio Simon Mossa a Nuoro. L’architettura, il cinema, la politica, a cura di Antonello Nasone, ISRE, Nuoro 2

Il contributo di Antonio Pigliaru alla cultura sarda

ISRE, Sassari Teatro civico, 16 maggio 2019

di Attilio Mastino

Ho conosciuto il pensiero di Antonio Pigliaru soprattutto attraverso molti suoi ammiratori e collaboratori, Alberto Boscolo, Manlio Brigaglia, Marcello Lelli, Alberto Merler, Gabriella Mondardini, Marina Saba e la moglie Rina Fancellu (1925-2014), mia collega di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica presso la Facoltà di Magistero; anche attraverso i figli Giovanni, Francesco e Amelia[1]. Pochi mesi prima della sua morte (18 luglio 2014), Rina mi aveva donato l’intera serie della Rivista bimestrale di letteratura, arte, tecnica, economia ed attualità “Ichnusa”, uscita tra il 1949 ed il 1964, che ho sfogliato in questi giorni, riscoprendo consonanze e anticipazioni, linee interpretative della cultura sarda poi arrivate a maturità con gli allievi di Antonio Pigliaru: una rivista che sceglieva già con il titolo un livello “alto”, richiamando le luci e le ombre, i misteri presenti già nell’immaginario collettivo dei Greci antichi; una rivista che non voleva essere <<di parte>>, <<unilaterale>>, ma uno strumento vivo, capace di <<recare totale testimonianza sulla Sardegna>>, dare insomma <<una concreta misura della cultura sarda>>, in grado di indicare una prospettiva interpretativa di <<tutti i termini costitutivi della realtà e della “questione sarda”>>: una rivista “aperta” ma rigorosa, sede di dibattito libero da condizionamenti, pluralista, indirizzata in particolare agli “intellettuali” (nel senso della parola assunto da Giovanni Lilliu, “tutti coloro che hanno intelletto in Sardegna”, interpretando con più modernità Antonio Gramsci), <<senza distinzioni di sorta, nella speranza fattiva di poter così esprimere un movimento intellettuale unitario, perché rivolto ad un impegno comune: quello dell’inserimento attivo e critico della cultura nel quadro del complesso della vita regionale>>.

Ricordando i suoi studi al Canopoleno[2], la sua laurea in Giurisprudenza, il suo insegnamento di Filosofia del diritto, l’ordinariato in Dottrina dello Stato, d’accordo coi suoi allievi negli ultimi anni del mio Rettorato avevamo collocato l’immagine giovanile di Antonio Pigliaru (scomparso a Sassari il 27 marzo 1969) sul banner collocato nel marzo 2012 per i 450 anni dell’Università davanti al nuovo Dipartimento di Giurisprudenza che si affaccia sui Giardini Pubblici in viale Mancini (accanto al premio Nobel Daniel Bovet, Carlo Gastaldi, Giovanni Manunta, Antonio Milella, Lorenzo Mossa, Paolo Sylos Labini, Marco Tangheroni, Achille Terracciano): qui opera la bella Biblioteca di Scienze Sociali Antonio Pigliaru[3].

Proprio il 18 luglio 2014, nella giornata dei funerali della nostra cara Rina Pigliaru, avevamo presentato il libro edito da Maestrale su Antonio Simon Mossa[4], ripensando per un momento al ruolo avuto da Antonio Pigliaru nella travagliata preparazione del lungometraggio di Fiorenzo Serra (L’ultimo pugno di terra) restaurato per iniziativa dell’Assessorato Regionale alla P.I., della Fondazione Banco di Sardegna, della Cineteca sarda e della Società Umanitaria. Con la consulenza del Laboratorio di Antropologia Visuale del Dipartimento di storia scienze dell’uomo e della formazione del nostro Ateneo, che nel nome ricorda la figura di Fiorenzo Serra, dopo la convenzione con la Fondazione umanitaria voluta dall’Assessore Sergio Milia[5].

In quella sede avevamo scritto: <<Il filosofo del diritto Antonio Pigliaru ispiratore di un’intera generazione di giovani intellettuali isolani, nel 1949 tra i fondatori di “Ichnusa”, portava con se il sapore fresco di una sardità profonda, radicata sulle sue origini orunesi e sulla sua Barbagia. Temi che nel lungometraggio di Fiorenzo Serra esplodono nelle bellissime scene della transumanza delle greggi di pecore da Fonni verso la Nurra, nella rappresentazione della vita dei pastori fatta di solitudine e di sofferenza, ma anche di scoperte quotidiane come l’emozionante nascita di un agnello che perde la placenta, accolto dal gregge quando ancora non riesce a reggersi sulle zampe, collocato con altri agnelli nella tasca di una bisaccia – sa bertula – sotto la pioggia. Il nuraghe massiccio della prima scena testimonia le origini preistoriche della pastorizia sarda che continuava a vivere in uno spazio dove il tempo si misurava in altro modo e mi porta immediatamente alla mente quella scena che ho vissuto a Tamuli di Macomer, quando Giovanni Lilliu riuscì ad evocare per noi studenti di Studi Sardi quasi per incanto un mondo antico, una dimensione parallela perduta, indicandoci la figura di un pastore che improvvisamente era apparso dal nulla, del tutto simile ad un personaggio dei tempi eroici protosardi: una figura, quella del pastore, che Lilliu osservava con grande simpatia e rispetto, perché era il testimone finale di una sapienza antica. Del resto già Diodoro Siculo nell’età di Augusto pensava ai pastori sardi per il mito discendenti dai 50 figli di Eracle come a campioni di libertà. Ma in questo film c’è anche l’eco del volume di Pigliaru del 1959 La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, con il corpo del pastore ucciso nelle campagne di Sedilo, vestito d’orbace, con il portafoglio vuoto, le mosche che si accaniscono sul viso, il trasporto della salma dall’ovile, il funerale, la fossa per la bara nera, s’attittidu e il silenzio dei parenti e insieme il pianto della vedova che invita alla vendetta. Così c’è Pigliaru nell’intervista quasi televisiva al pastore che racconta che i sardi che non sanno rubare sono destinati a restare miserabili, ad essere disprezzati, a non essere amati in famiglia. Ci sono gli animali che vivono con gli uomini, certo le pecore transumanti per tratturi millenari, ma anche gli asini, i cavalli, i buoi, i cani, perfino le volpi temute tanto che non se ne riesce a pronunciare il nome. Ritorna forte l’impressione del racconto drammatico contenuto nel volume Antiles di Mario Medde: Antiles sono gli stipiti in basalto, gli architravi, le porte che occorre varcare e che immettono ad un territorio, ma anche ad una cultura, ad un ambiente sociale, ad un momento della nostra vita, che conserva intatto il sapore della vita vera, il senso delle cose che ci colpiscono, il profumo della casa che continuiamo ad amare anche quando ne siamo stati sradicati. Medde racconta la morte del nonno paterno, colpito da una roncolata inferta da un altro pastore, lungo un sentiero di Norbello negli anni 50: scrive commosso che per anni le pietre insanguinate sul punto dove cadde il nonno restarono così disposte e macchiate, mute testimoni di un delitto orrendo, di una violenza gratuita, di un abuso non più comprensibile. E trenta anni prima, durante la primavera insanguinata del 1922, attraverso i drammatici racconti della madre, gli ritorna come se l’avesse vista con i propri occhi l’immagine dei mozziconi delle orecchie delle pecore rubate e mutilate, recisi e abbandonati lungo Sa Bia de Cotzula, a Sas Benas verso Domus. Segni della proprietà del bestiame recisi con la mutilazione delle pecore. Segni che proiettano nella memoria quasi in un film la corsa disperata della nonna materna incinta di 7 mesi verso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Orracu, per ritrovare alla fine sconvolta il corpo insanguinato del compagno ucciso su questo caminu de sa fura che conduceva ad Otzana e ai monti della Barbagia, dove transitava il bestiame rubato nella valle. Un’ingiustizia, l’uccisione di un testimone scomodo, che i pastori specialisti de s’arrastu, alla ricerca delle orme degli abigeatari, non avrebbero saputo vendicare>>.

Antonio Pigliaru è stato il più interessante e certo anche il più importante intellettuale sardo del Novecento. Della sua multiforme attività non soltanto di pensatore e di studioso ma anche e soprattutto di infaticabile organizzatore di cultura l’Università è stato uno dei “luoghi” centrali. La sua carriera accademica si è svolta quasi per intero, nei non molti anni di vita che il destino gli ha riservato, nell’Università di Sassari: tra l’inizio degli anni cinquanta e la fine dei sessanta, vi è stato prima assistente, quindi docente incaricato, infine Professore Ordinario di Dottrina dello Stato. Di quella stagione restano a testimonianza non soltanto i numerosi scritti, primo fra i quali il citato libro giustamente famoso su “La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico”, ma anche il suo intenso lavoro didattico. Il rapporto fra Pigliaru e i suoi studenti è uno dei momenti più alti della sua interpretazione del ruolo dell’intellettuale nella Sardegna del secondo dopoguerra, in un momento epocale della storia dell’Isola, fra la conquista dello Statuto di autonomia regionale e l’ondata “rivoluzionaria” del movimento del sessantotto. La sua ultima lezione nel marzo del 1969, tenuta poche ore prima della sua improvvisa scomparsa e drammatizzata da un confronto aspro e insieme profondo con le ragioni dei suoi allievi, è quasi metafora di un’intera esistenza in cui neppure una lunga, grave malattia poté allentare la tensione pedagogica di un uomo che aveva messo il proprio sapere e la sua stessa capacità di resistenza alle fatiche della vita a servizio della sua passione democratica.

Pigliaru ha vissuto la propria esperienza di intellettuale in modo eroico: non soltanto per il rifiuto, tutto barbaricino, di arrendersi a s’apprettu, alla pressione degli eventi personali e della stessa “storia grande e terribile” che si svolgeva in quegli anni in Sardegna non meno che in tante altre parti del mondo, ma soprattutto per la coerenza a un ideale della “missione dei clerici” che fu suo in un’età in cui tanti altri intellettuali vissero la cultura come impegno (ma tanti altri tradirono).

Nella battaglia culturale di Pigliaru e dei suoi amici si può leggere in filigrana l’immagine e l’interpretazione di un modello per il quale non è difficile richiamare il nome di Gramsci. Nucleo motore del suo lavoro fu proprio quello sforzo di “sprovincializzare la provincia” cui è intitolato il suo primo scritto per la rivista “Ichnusa”, prestigioso luogo di dibattito e di confronto, da lui diretta come direttore responsabile fra il 1949 e il 1964 (poi da Manlio Brigaglia, Giuseppe Melis Bassu e Salvatore Mannuzzu tra il 1982 e il 1993): il progetto lungamente perseguito fu il tentativo di portare il mondo stesso degli intellettuali sardi (ma non solo a loro era rivolta la sua attenzione, sì bene a quel più largo e animato soggetto che in quegli anni veniva sulla scena sociale evocato con il nome di “popolo sardo”) fuori da un destino di triplice, quadruplice provincialismo e utilizzare energie di quella Sardegna nuova per radicare nella cultura politica dei sardi la coscienza dell’autonomia come fondamento di un’idea e di una pratica moderna della democrazia su cui articolare e rinnovare il rivendicazionismo regionale, partenda dall’insegnamento letterario anche in ambito umanistico (la nascita della Facoltà di Magistero).

Lo slogan che chiedeva, sulle pagine di “Ichnusa” ma anche in fronte di molti suoi scritti scientifici, una cultura moderna e autonomista – intendendo il binomio come la dotazione inscindibile necessaria per mettere la Sardegna sulla via europea del progresso – è la parola d’ordine di tanta parte della sua attività di studioso e di animatore di un dibattito a più voci, in cui il confronto aveva sempre una sua interna forza dialettica capace di allargare l’area della cultura isolana a territori sempre nuovi della realtà regionale. Il ricordo di lui, così legato a quella che sembrava l’esaltante stagione della Rinascita, dura per questo ben oltre i limiti di quel tempo e di quella esperienza che fu comune a tanti intellettuali sardi: la sua lezione di vita e di pensiero resta ancora viva, ad insegnare anche alle generazioni più giovani e ad animarle nel cammino.

Nell’Editoriale di “Ichnusa” n. 15 che chiude il 1956, primo anno della ripresa[6], non firmato ma scritto come quasi tutti gli altri dal direttore responsabile Antonio Pigliaru e non dal Direttore della rivista Salvatore Piras[7], mi hanno colpito alcune sottolineature progressiste, democratiche, pluraliste, con una evidente vitalità inquadrata nelle linee programmatiche definite nel fascicolo 10 della rivista: si desidera mobilitare gli intellettuali (pur con le amarezze che qua e là ritornano sulle difficoltà ad essere ascoltati davvero), indirizzandoli verso una sorta di pubblico esame di coscienza; si discutevano le questioni organizzative (la puntualità nelle pubblicazioni, l’incremento della rosa dei collaboratori, il convinto riconoscimento come adeguato strumento di lavoro e una adeguta sede di dibattito politico e culturale), ma si ha netta l’impressione della vitalità del gruppo dei redattori, la dimensione nazionale, il carattere politicamente aperto dal marxismo all’idealismo, al cattolicesimo, perché <<anche ad uomini di diversa provenienza politica e di diversa formazione intellettuale>> è stato e sarà <<possibile vivere una esperienza comune, impegnarsi in una azione comune senza per ciò esser costretti a rinunciare a se stessi, alle proprie ragioni, alle ragioni della propria cultura>>. Da un punto di vista programmatico, “Ichnusa” <<o sarà così (molteplicità di prospettive per un dibattito organico e molteplicità di temi per una conoscenza concreta della Sardegna stessa) o non potrà mai essere quella rivista significativa che vuol essere: una rivista aperta a tutti gli interessi che il suo tema (la questione sarda) le impone di affrontare e a tutte le voci che la cultura sarda riesce ad esprimere e a liberare>>. La rivista ha lavorato per sviluppare il dialogo attraverso la molteplicità delle voci, per <<creare condizioni favorevoli allo sviluppo, all’ulteriore sviluppo del dialogo tra voci diverse intorno ai problemi comuni>>; temi urgenti a livello nazionale ma particolarmente pressanti in Sardegna, per combattere il triste silenzio di sempre, per coinvolgere il mondo della cultura nel dibattito “politico” sul Mezzogiorno e sullo specifico della realtà sarda e delle zone interne, per avviare la Rinascita (il Piano di Rinascita è dell’11 giugno 1962 ma su “Ichnusa il primo articolo di Pigliaru sulla Rinascita è di sette anni prima sul numero IV,10): in piena sintonia con Antonio Pigliaru (spesso inascoltato), Giovanni Lilliu avrebbe parlato in seguito di fallimento dell’autonomia e di Rinascita abortita.

E poi occorreva rileggere con occhi nuovi, con originalità e compassione per i sardi l’eredità di Antonio Gramsci; ma sempre con la voglia di superare la tentazione e il rischio dell’eclettismo, la frantumazione, i limiti oggettivi dell’esperienza, evidenziati con una spietata autocritica: l’eterogeneità dei temi, dalla letteratura, alla cultura, alla sociologia, all’economia, alla tecnica; occorre sempre andare alla ricerca di ciò che accomuna i redattori perché la molteplicità di interessi ruota attorno ad un tema centrale, <<la Sardegna, la sua realtà quotidiana, tutta la sua vita>>, rivalutando il momento originariamente ed oggettivamente unitario, che può far scandalo, ma oportet ut scandala eveniant (Luca, 18,7). E’ davvero strabiliante che tali concetti siano stato nitidamente formulati in piena guerra fredda, con l’atomica francese all’indomani dell’indipedenza della Tunisia e del Marocco graziosamente concessa dalla Francia coloniale (tema che torna negli scritti di Tito Orrù di quegli anni), della nazionalizzazione del canale di Suez, della seconda guerra arabo-israeliana, dell’insurrezione antisovietica in Ungheria e degli imbarazzi di Togliatti e dei comunisti italiani, della liberazione del cardinale polacco Stefan Wyszyński. dell’uccisione del dittatore del Nicaragua Anastasio Somoza García, dello sbarco di Fidel Castro a Cuba; siamo a sei anni dalla nascita della Cassa per il Mezzogiorno – un gesto lungimirante e aperto della classe dirigente e del Governo De Gasperi – e pienamente nel secondo tempo dell’autonomia regionale, un evento che riempie ora ogni pagina della rivista.

Pigliaru in quei pochi anni leggeva, commentava, si occupava di moltissimi temi: il banditismo sardo, il problema della mediazione culturale in Sardegna, l’edilizia scolastica e il rapporto con la piena occupazione; anche con spunti polemici (16, p. 39; 18, p. 51; 19, p. 63), con repertori bibliografici (penso alla bibliografia sull’emigrazione italiana), con note e recensioni; vd. ad es. la recensione alla riedizione dei Canti barbaricini di Sebastiano Satta, e poi Remo Branca (la prima edizione del 1956 di Sardegna segreta), Maria Giacobbe (la prima edizione del Diario di una maestrina è del 1957, con le osservazioni di Aldo Capitini sul numero 24 di “Ichnusa”, pp. 41-43). Forse i risulti non furono pari alle attese e forse esagerava Manlio Brigaglia a dire che la Sardegna usciva finalmente dal suo lungo Medioevo, mentre criticamente Simonetta Sanna avrebbe osservato che si verificò una resa acritica agli aspetti deteriori di una modernità a rischio. Del resto già lo stesso Antonio Pigliaru su Ichnusa e Renzo Laconi avevano paventato l’ipoteca dell’industrializzazione petrolchimica sullo sviluppo dell’isola.

Arrivato a Sassari qualche anno dopo la sua morte, ho letto nelle attività dei tanti allievi, ammiratori, collaboratori di Antonio Pigliaru[8], nei racconti di sua moglie Rina, nei suoi scritti il sapore di un magistero rigoroso e severo e insieme la lezione dolce e amara di un grande intellettuale sardo, che riesce ancora oggi a convincere, a stimolare passioni ed a suggerire motivazioni nuove: in quest’occasione a Nuoro e Orune ho ritrovato persone e temi che veramente entrano in profondità nel dibattito sulla Sardegna di oggi e di domani.[9]

[1] A. Mastino, La scomparsa di Caterina Fancellu vedova di Antonio Pigliaru, in Quei nostri cinque magnifici anni (2009-2014), Supplemento (giugno-ottobre 2014), Carlo Delfino Editore, Sassari 2014, pp. 25-26.

[2] Id., Presentazione, in M. Derudas, Il Convitto nazionale Canopoleno di Sassari. Una finestra aperta su quattrocento anni di storia, Carlo Delfino Editore, Sassari 2018, pp. 7-11.

[3] Id., L’Università di Sassari tra passato e futuro, in Quei nostri cinque magnifici anni (2009-2014), Carocci Roma 2014, p. 341; vd. anche Università degli studi di Sassari : 450 anni di storia anno accademico 2011-2012, Comitato organizzatore per le celebrazioni del 450. anniversario di fondazione dell’Università degli studi di Sassari, Sassari 2013.

[4] Id., Antonio Simon Mossa, “poeta della nazionalità” e “padre dell’autonomia” nel giudizio di Giovanni Lilliu, in Antonio Simon Mossa a Nuoro. L’architettura, il cinema, la politica, a cura di Antonello Nasone, ISRE, Nuoro 2018, pp. 19-32.

[5] Id., Fiorenzo Serra e la Sardegna degli anni 50, in Altri cinque magnifici anni (2014-2019), Sassari 2020, pp. 209-214.

[6] Pp. 5-10.

[7] Ibid., p. 92.

[8] Cito almeno S. Tola, Gli anni di “Ichnusa”. La rivista di Antonio Pigliaru nella Sardegna della rinascita, Sassari 1994.

[9] Vd. A. Mastino, Prefazione, in Il soldino dell’anima. Antonio Pigliaru interroga Antonio Gramsci, a cura del Comitato Archivio Antonio Pigliaru Terra Gramsci, CUEC, Cagliari 2010, pp. 9-10.

018, pp. 19-32.

[5] Id., Fiorenzo Serra e la Sardegna degli anni 50, in Altri cinque magnifici anni (2014-2019), Sassari 2020, pp. 209-214.

[6] Pp. 5-10.

[7] Ibid., p. 92.

[8] Cito almeno S. Tola, Gli anni di “Ichnusa”. La rivista di Antonio Pigliaru nella Sardegna della rinascita, Sassari 1994.

[9] Vd. A. Mastino, Prefazione, in Il soldino dell’anima. Antonio Pigliaru interroga Antonio Gramsci, a cura del Comitato Archivio Antonio Pigliaru Terra Gramsci, CUEC, Cagliari 2010, pp. 9-10.